乡村振兴背景下村庄发展路径初探

——以南宁市武鸣区陆斡镇苞张村为例

2020-09-17刘丽娜

□ 刘丽娜

近年来,中国大多数乡村面临衰落,出现人口流失、土地荒芜、环境污染严重、农村传统的民风习俗消失等现象,针对这一系列的农村问题,习总书记在党的十九大报告中提出,农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题,必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,实施乡村振兴战略。如何让衰落的村庄迈向振兴是我们需要认真思考的问题。

2018年,广西开始实施《广西乡村振兴战略规划(2018—2022年)》,围绕乡村产业发展、基础设施和公共服务设施建设,以项目建设为抓手,着力推动乡村发展。自该规划实施以来,部分乡村成效显著,乡村产业得到发展,乡村发展基础条件得以改善,乡村公共服务资源得以增加,其中,南宁市武鸣区陆斡镇苞张村乡村振兴成效较为突出,并作为武鸣区3个试点之一的乡村率先编制多规合一的村庄规划。本文以苞张村为例,从乡村产业发展、乡村文化传承、乡村特色风貌、乡村空间营造4个方面来探讨如何引导乡村迈向振兴之路。

1 如何引导乡村产业发展

乡村之所以衰落,一个重要的原因就是乡村缺乏产业支撑。尽管有政府扶持、政策优惠,乡村产业难以发展,一是农业产业难成规模,产量质量均底,经济效益不高,农民更愿意去城里打工,因此使田地荒芜,无人耕种。二是农村建设用地缺乏,当前国土空间规划体系下的村庄规划,农村用地基本都在缩减,建设用地指标都给予城镇建设用地,尽管有投资者愿意投资农村产业,但由于无地可用最终放弃。三是三产缺乏,部分乡村有丰富的旅游资源,但由于开发不当或者无开发,旅游业无法发展。基于以上问题,苞张村采取了一系列措施,推动其产业发展。

1.1 分析产业现状,提出产业发展思路

苞张村位于环大明山旅游片区周边,一产以传统种植产业为主,现状主要经济作物为沃柑、水稻、玉米、花生、甘蔗和速生桉。加工产业初具规模,有木材加工厂、水果加工厂、林化厂、麻绳厂、水泥厂和管业制造厂等,但大多数产业为租用农村集体用地,且非本地特色产业,无法为村民带来收益。旅游业发展初现雏形,已建设部分旅游配套设施,但人气匮乏。

针对苞张村产业现状,提出构建“农业+旅游+互联网+”三位一体共赢模式,构建一三产互动、二产辅助经济模式的发展思路。

(1)依托现状农业资源特色,发展生态农业,注重建立现代化的农业体系,逐步实现种植、施肥、收成等全过程科技植入,打造生态农业品牌,提升农业附加值,节约时间成本和人力物力成本,提高经济收入。

(2)充分结合现状旅游资源,积极融入大明山旅游带,作为大明山生态康养圈的节点之一。整合农业景观、农业资源、自然风光等旅游资源,通过创意创新,开发多元化旅游项目与大明山旅游带相衔接;同时,依托旅游产业强化文化产业、大众传播、现代服务业等多种现代产业,促进旅游产业构建。

(3)主动融入电子信息时代,结合当下网红经济和共享经济热潮,构建“互联网+”为生态农业和旅游产业提供有力支持;以电子商务衔接市场,以信息技术提供市场信息,通过大数据手段进行分析,得出市场需求产品及市场运作手段,整体明确农业产业方向和旅游发展方向,增加农村居民收入。

(4)约束村庄外租产业用地,逐步实现外租且污染产业退出;鼓励村庄发展农产品生产加工产业,辅助提升村庄加工产业经济地位,整合苞张村现代农业产品和特色种植产业成果,结合旅游项目策划,构建村庄二产辅助的经济模式。

1.2 产业体系构建与产业发展引导

以农旅结合方式活化村庄,促进产业链延伸,推动一三产互动,二产辅助的经济发展模式,以“旅游+”促进产业融合,形成2+1+N的“休闲+”下的农业资源整合模式,形成“旅游+农业”“旅游+民居”的经济产业体系,将苞张村打造成为休闲农旅结合示范区,武鸣区东部乡村休闲旅游目的地。

(1)农果复合生态种植。主要出产高品质沃柑一级果,发展生态观光农业。根据村庄现状农作物种植情况,以农业现代化、规模化发展为导向,综合第三产业发展需求,可兼作养殖武鸣特色土鸡和土鸭,提高土地利用率。将种植业和养殖业有机结合,利用微生物科技在农业种植和生态养殖等多模块间形成整体生态链的良性循环,并通过“政府+公司+合作社+农民”的模式,促进村庄农业产业化发展、规模化发展和可持续化发展,推动苞张村农业迈向现代化。

(2)发展乡村旅游。发挥香山河、敏山旅游资源优势,探索文化底蕴,提升旅游业价值。苞张村应以毗邻香山河优势,发展“自然观光+农业采摘”的农旅发展道路,打造成为“南宁—武鸣—大明山旅游带”上的重要节点。

旅游发展应注意结合乡村人民日常活动进行设计,使游客可以参与本土乡民的生活形态中。如组织开展推磨、播种、收割、喂养家禽家畜等农事活动,让游客体验乡民劳作的艰辛;组织游客参与赶集、庙会等活动,让游客充分融入乡村生活中。结合壮乡文化特色、古骆越文化元素和苞张村家乡传统节日等历史文化和重要节庆,策划苞张村旅游方式,融合农业种植与采摘和生态康养地打造“一带一圈”、多节庆体验的旅游线路。

1.3 产业发展空间布局

注重现状自然要素、旅游活动和村庄文化,将自然、人文和历史三位一体考虑,策划多类型的文化活动,农事体验和休闲康养方式,整体推动农业+旅游产业的发展。

(1)策划建设滨江休闲步道、写生基地、摄影基地、农田观光、花海观光等旅游支撑项目,满足旅游产业需求。

(2)结合旅游产业建设生态水果园、农家乐园和农家乐等项目,并在基地内策划果园采摘体验、果酱制作体验、绿色食品科普、果树认领等体验活动,打造优质沃柑一级果种植为主的综合生态水果种植园。

1.4 合理预测用地需求,注重用地衔接

规划拟围绕农业和旅游业布置项目,充分利用现状设施和民居,选择利于旅游业发展的区域及建筑,策划活动项目,以张岭屯、苞街屯和敏山景区为依托,合理预测各项目所需建设用地,与村庄土地利用规划衔接,确保产业发展有地可用。

2 乡村文化如何传承

中国乡村文化诞生以农耕文明为基础,在长期发展中逐步形成,包括乡规民约、生活信仰、传统习俗等。而今,乡村文化正在逐步消失,振兴乡村文化是实现乡村振兴的核心灵魂[1]。苞张村文化传承主要从以下几个方面入手。

2.1 分析现状,提出保护要求

乡村文化包括有形与无形,苞张村有形文化包括1处县级文保单位——敏山“阳明洞”石刻、1处老戏台、4颗挂牌古树名木、1处新建宏基馆和村史陈列室。无形文化包括古骆越文化、壮医文化(针灸文化与药草文化)以及每年农历三月二十日的家乡传统节日节庆活动等。

科学制订针对苞张村历史文化遗存的保护策略,结合旅游开发将历史文化向游客推广,按照“重保护,轻开发”的原则,根据轻重缓急合理确定策划项目,采用微改造的“绣花”“织补”方式,以小规模、渐进式的节奏,持续提升历史文化遗迹的吸引力。

2.2 乡村文化发展对策

从保护与传承的角度来看,各类文化遗存均处于自然保存状态,敏山“阳明洞”石刻已结合旅游策划,塑造成自然旅游观光地。目前,壮族传统节日和家乡传统节日以作坊和酒宴的形式开展,得以活态传承。

(1)生产性保护。通过生产、流通、销售等方式,将文化遗产及其资源转化为生产要素和产品,产生经济效益,并促进相关产业发展,使无形文化在生产实践中得到积极保护,并实现与经济社会协调发展的良性互动。

(2)与旅游开发相结合。旅游业能为文化遗产的保护和开发提供良好的生存环境和寻求新的保护方式。敏山“阳明洞”已建成的敏山观景台和敏山彩虹乐园是武鸣全域旅游的重要吸引点,苞张村提供真切的文化体验活动,是旅游开发的重要内容,能够增强旅游目的地的知名度和竞争力。苞张村的古树名木、文物保护和传统节日均能融入武鸣全域旅游中与旅游业开发相结合。

(3)改变用途。对仍具备使用功能的废弃老建筑,可采用修缮、加固等方式强化其主体结构,调整功能用途,发挥历史文化遗存的可利用价值。

2.3 保护与利用措施

(1)结合宏基馆和敏山策划文化活动,提升利用率。结合壮族传统节日和村庄特色节庆设置各类活动,充分利用宏基馆前广场和敏山“阳明洞”景区,策划“旅游+文化”活动项目,如壮族对唱情歌、制作品尝五色糯米饭、绣球传情、抢花炮、打扁担、打铜鼓等多项传统习俗活动和登山攀岩、垂钓比赛等趣味活动,同时结合村庄祭祀活动进行,以此提升苞张村的知名度。

(2)活化村庄戏台,传承村庄文化。多用、活用苞街屯现状戏台和张岭屯门楼,结合节庆活动策划壮乡表演,积极融入“一带一圈”旅游线路中,形成苞张村庄文化载体和文化传承场所。

3 乡村特色风貌如何体现

乡村风貌最直观的体现在于建筑风貌,本文主要结合苞张村建筑修缮及改造引导,从新建住房设计引导等方面进行阐述。

3.1 现状农房建筑特点

现状建筑风貌分类可分为白墙立面、红砖立面、传统坡顶三大类。

(1)白墙立面。该类建筑以白墙身和深色檐口为主,墙壁上粉刷双鸟图饰图案,屋顶女儿墙处亦采用双鸟图饰装饰构件丰富屋顶轮廓。

(2)红砖立面。出于经济或其他原因,该类建筑墙体未经粉刷,以砌体墙直接暴露在外部环境下,红砖长期暴露不利于外围护结构,墙体的耐候、耐污、耐水、耐霉性较差。

(3)传统坡顶。该类建筑多为传统遗留的当地乡土建筑,屋顶为双坡顶,墙身多为砌体墙或泥墙,门窗洞口较小,因年代久远,多数建筑已破败、坍塌,现存建筑多为无人居住,用于搁置杂物或放空。该类建筑保留着传统建筑体量及特色材质,是该区域有别于其他地方的特色。

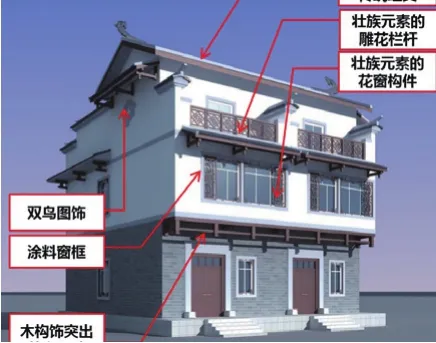

3.2 现状农房改建指引

(1)“红砖立面”改造指引:用现代手法表达传统式样,设计出具有特色的建筑立面。屋顶:平屋顶或部分房屋可采用坡屋顶;墙身:正立面浅色外墙涂料,饰面砖墙裙;其他改造:门窗构件以金属简约构件为主,可利用传统木质材料作为点缀或对比,可增设阳台、屋顶露台等空间丰富建筑正立面与第五立面。(见图1、图2)

图1 现状“红砖立面”农房

图2 建筑立面改造前后对比

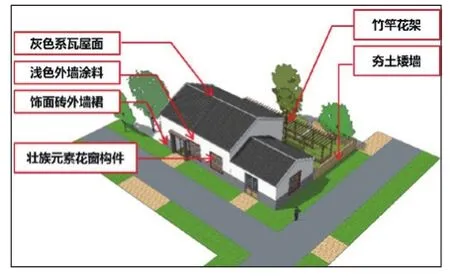

(2)“传统坡顶”改造指引:拆除不完好的结构,保留传统建筑体量及特色材质,改建重要功能空间,添加室外活动设施。屋顶:采用灰色系双坡屋顶;墙身:浅色外墙涂料,饰面砖墙裙、毛石等传统材料;其他改造:门窗构件以木质构件为主,也可利用现代简约式门窗作为点缀或对比,结合建筑周边场地增设院子、室外活动设施。(见图3、图4)

图3 现状“传统坡顶”农房

图4 “传统坡顶”改造指引

3.3 新建住房设计指引

改造与新建建筑风貌色调皆基于部分已做立面整治的建筑。建筑外观色彩由主基色、辅助色和点缀色组合。其中墙面、屋顶、基座的主要色彩为主基色;墙面的搭配颜色色调为辅助色;玻璃、门、窗和附属的标志等为点缀色。

新建民居风貌应最大限度与原有民居风貌相协调,力求造价低、效果好,首选“白墙立面”的色彩搭配。

4 如何营造有特色的乡村空间

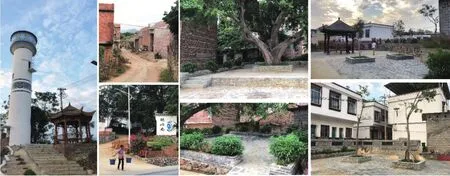

图5 现状景观节点与公共空间

苞张村保留比较完整的传统街巷肌理,村屯布局朝向统一,现状山水格局呈“北林地南良田”的空间形态,且苞张村张岭屯位于低丘缓坡型林地的山麓地带。顺应地势变化,张岭屯的空间格局自由多变,内部公共空间呈台阶式,极具乡村特色。本文从建筑群体组织、院落空间组织、景观节点设计3个方面来说明如何营造特色乡村空间。

4.1 建筑群体组织

苞张村村庄布局形态主要分为“网格型”“自由型”两大类。“网格型”建筑群体呈网格状布局组织,序列感强。“自由型”建筑群体基于村内地形地貌自发形成,布局散,无序排列,巷道曲折绵长。

新建建筑要求在原有肌理上进行改进与优化,“网格型”建筑排布呈“线性排列”。线性排列建筑注意间隔,建议以3间~5间建筑个为一组;或每隔几间有错落,调节线性空间。“自由型”建筑排布朝向自由,可分为若干组团,组团建筑强调模式化与排布的韵律。

4.2 院落空间组织

村庄院落空间主要分为“内院”与“外院”两大类型。“内院”主要为尺度较小的“天井院”,在张岭屯可见存在较多的“天井院”,多为一进,少量二进或多进。条件较好的农房往往会在建筑入口或周边附设院子,或以围墙围合,此为“外院”。

因新建建筑户均宅基地面积不大,建议院落空间以“外院”的形式。可根据实际情况,用地宽松的采用前后院,较宽松的采用前院或后院,较紧张的可采用多户住宅排布形成共享院落。

4.3 景观节点设计

景观节点设计包括村口景观节点,建筑间小广场、小绿地等。现状村庄内各屯均有屯牌加大树,形成特色屯口空间。现状已有的大台阶式广场,铺地、座椅、路灯等均有乡村特色,后期稍加改造即可。新建广场延续现状风格,采用青砖铺地、石板坐骑等乡土材料,对建筑间的小型闲置地和小绿地,改造成微菜园,突出农村特色。(见图5)

滨水空间尽量保持自然岸线,适当设置亲水栈道、广场、亲水平台,结合岸边农田、菜园,形成乡村特色滨水空间。对于香山河敏山景区沿岸局部段,可结合绿化、步行广场及休闲活动设施打造成亲水的人工驳岸,宜采用石块、木材、植物或者其他的透水性材料。

5 结语

以上是苞张村在广西实施乡村振兴战略后采取的一系列措施及做法,并取得了一定成效,目前仍在进一步实施中。每个村的特点不一样,所以每个村的乡村振兴之路也必然不一样,相信在近几年的探索中,每一类的乡村都能摸索出一条适合自己的乡村振兴之路。