上海自然博物馆创新施工技术研究

2020-09-17周石磊上海建工集团股份有限公司上海200080

王 维,严 凯,周石磊(上海建工集团股份有限公司, 上海 200080)

1 自然博物馆概况

上海自然博物馆坐落于上海市静安雕塑公园内,建筑面积 45257 m2,展览教育服务面积 32200 m2。其设计灵感来源于“螺”的壳体结构,盘旋而上的绿植屋面从公园内冉冉升起,静动有致的建筑宛如一只“绿螺”。建筑秉承“以人为本”的设计理念,融合“山水花园”的设计风格,采用“自然生态”的设计手法。通过其施工过程中的技术创新,最终完美呈现了“绿色生态建筑”的设计理念。项目效果图如图 1 所示。

图1 项目效果图

2 项目特点

上海自然博物馆在自身场馆建设过程中充分结合“自然”相关绿色生态技术,为节能、环保、生态的智能建筑。项目通过十二大生态节能技术体系实现上述目标,即:建筑节能幕墙、绿化隔热外墙及绿化屋面一体化、地源热泵技术、热回收技术、太阳能综合利用、自然通风策略、自然光导光技术、雨水回收系统、绿色照明、绿色建材、生态节能集控管理平台、全寿命研究平台。

在建设过程中,施工总承包单位针对技术难题进行了创新性研究,包括复合群坑施工成套技术、大面积异形清水混凝土技术、高精度异形网壳结构成套建造技术等。最大限度减小了地下工程建造过程中对城市带来的不利影响,诠释了清水混凝土的“美”与“简”,亦将建筑最具特色的“细胞壁”以最完美的效果展现在大众眼前。

3 技术创新

3.1 复合群坑施工成套技术创新

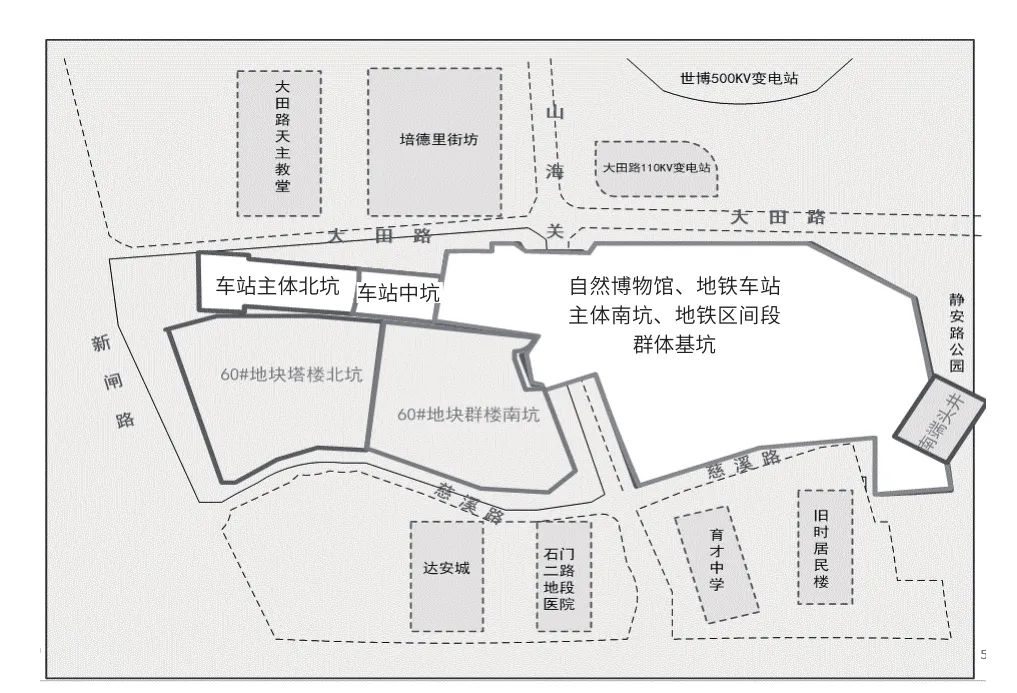

自然博物馆由于其特殊的地理位置,与市政地铁站、商务综合体 2 个大型工程形成了一个紧密相连的综合体。轨道交通 13 号线区间标准段下卧贯穿其中,将基坑分割为数个大小不一的异形坑段,而博物馆基坑与相邻在建的 60 号地块基坑有着相互影响的关系。如此,共形成 7 个深度超过17 m 的基坑工程,地下施工周期长达 4 a。由于工程地点为市区核心部位,周边管线复杂,保护建筑多,居民多,地质环境复杂,群坑工程为自然博物馆的建设带来了巨大的挑战。群坑示意图如图 2 所示。

图2 群坑示意图

在组合群坑施工中,项目以解决现场实际问题作为基础,对工程从理论到细部节点进行了深入的研究。工程应用中的主要创新包括:与轨交共建多重组合式深大异形基坑群合理筹划、复杂环境条件下的交通改迁策划技术、群坑设计合理优化、高效施工技术研究、复合基坑大面积降水研究等,形成了一系列关键的施工技术。

3.1.1 筹划多重组合式深大异形基坑群

在博物馆、商务综合体基坑为主体、叠加地铁站基坑的组合重叠式深大异形基坑群工程中,结合工程水文地质条件、周边环境及工期要求,对群坑进行了总体策划,有效合理地开展施工组织,确保各工序合理搭接。通过策划,将基坑分为若干个大小不一的分区,并对每一个分区的围护结构、支撑布置等重新优化。为了确保土方顺利开挖,对局部地基进行加固,增加了基坑监测密度,秉持“以空间换时间”的原则,保证了群坑安全、高效地完成。群坑工程划分图如图 3 所示。

图3 群坑工程划分图

3.1.2 合理优化群坑设计

在群坑施工过程中,结合周边各区域的基坑围护、支撑形式,动态调整方案进行施工,确保基坑内外的安全,提高施工效率,实现了节约资源、降本增效的目标。

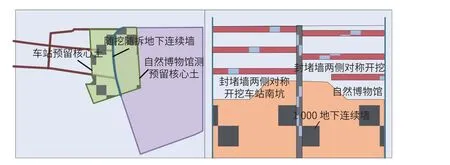

自然博物馆基坑与车站区间段在自然博物馆坑底以上同步开挖。在自然博物馆坑底以上范围区间段内,通过计算,取消了围护地墙结构配筋,在满足构造成型要求的基础上,完成了围护结构。同时对支撑进行了统筹优化,将 2 个基坑的开挖受力情况结合考虑,车站区间支撑仅需按自然博物馆基坑底以下范围,设置一道混凝土支撑(支撑面与自然博物馆底板底标高相同)、一道钢支撑。适当调整自然博物馆取土栈桥位置,确保取土点可满足两个工程的取土要求。博物馆与车站南段封堵墙两侧开挖示意图如图 4 所示。

图4 博物馆与车站南段封堵墙两侧开挖示意图

3.1.3 复杂基坑大面积降水

对于核心区的大型基坑而言,降水工程一直是一个风险系数很大的难点。处理此复杂基坑的大面积降水施工时,施工方采用了“内外结合、按需降水、随挖随降、动态反馈”的超深降水技术。通过实践及监测数据,明确了围护结构隔断作用时地下水的渗流规律,从而使得每一分块的开挖与局部降压相结合,既能确保群坑的安全,又将降水对周边环境的影响降到最低。

3.2 大面积异形清水混凝土施工措施创新

围绕自然博物馆外围一圈的每个立面都不一样,而西面的清水混凝土墙体,则是这座“绿色建筑”的重要标志之一。博物馆大面积采用了清水混凝土作为装饰面,通过对其模板系统及线条排布工艺、施工缝节点处理等各方面细节处理得研究,最终展现出这一富有特色的建筑造型及装饰效果。

3.2.1 模板体系及线条排布

由于建筑造型多为异形,选用多层覆膜板及木方、槽钢、对拉螺杆散拼合模体系。通过可调对拉螺栓以及形状定制的槽钢对模板的拼接进行控制,为建筑“量体裁衣”,以达到最佳成型效果。

不同于普通建筑外立面装饰方正对称,自然博物馆外立面由不同形状的墙体交汇形成。为满足线条统一美观的要求,需对水平向、竖向施工缝及明缝提前规划排布。同时,根据承重要求等筛选拟用模板的规格,并采用 BIM 技术进行排版,以精准计算模板用量、提高模板周转率、避免缺错碰缺,最终做到效果最佳、损耗最小。

圆弧墙、西立面斜墙根据明缝与建筑外轮廓的尺寸,经计算排布,按标准模板板块 1220 mm × 2440 mm 大小,适当加工,损耗最小(损耗率约 0.16,已按 80.2° 角换算高度)。其中 1 层、5 层采用一套模板体系(按 5 层配备),2、3、4 层 采用一套模板体系,斜角部位独立配置。

3.2.2 明缝、施工缝节点特殊处理

清水混凝土墙的施工缝在保证建筑防水功能的同时,弱化视觉的存在感。墙体施工过程中,在其底部实施了凹凸槽导墙做法。外墙插筋施工完成后,以外墙、内外排钢筋为限位,在内侧按设计高度设置导墙模板,模板与外侧钢筋采取临时固定,导墙中部设置止水钢板,导墙与结构楼层同步浇捣混凝土。在下一阶段墙板施工中,按墙板定位要求,直接在楼板设置墙模限位,进行墙板施工。由于前期导墙模板处于结构内部,对外观及定位要求不高,大幅降低施工难度。其次,内导墙外表面与止水钢板共同作用,延长渗漏路径。墙体立面不同于一般外露导墙部位需设置吊模施工,从而大幅减少模板固定与定位难度。这项举措使外露施工缝可隐藏于阴角部位,确保了清水混凝土的观感效果。

同时,在墙面施工缝位置有意识的设置 PVC 分隔缝,伪装成装饰条。混凝土拆模后,在施工缝位置,切割 1 cm左右槽口,人工凿除施工缝外侧表层 1 cm 左右混凝土。相邻段混凝土结构施工阶段,在凹槽原位设置相同分隔条,再进行混凝土浇筑。清水混凝土立面成型后,分隔条在视觉上形成凹槽式的装饰线条,观感上施工缝隐藏于凹槽内。

3.3 高精度异形网壳结构的成套建造技术

建筑核心区域的“细胞壁”钢结构将结构力学特性和建筑艺术造型结合在一起,是博物馆最大的特色之一。结构体系为空间异形不规则单层网架,网架由五边形和六边形网格组成。整个建筑造型呈半椭圆形螺旋上升,结构形态垂直竖立于地面,弧形中部向椭圆内倾斜(最大内倾约 5 m)。细胞壁底部坐落于 -16.100 m 大底板上,作为承重结构支撑着整个螺旋式屋面,结构两侧边缘分别与混凝土结构墙体和索结构幕墙相连。细胞壁高度最高处为 32.5 m,椭圆长轴为 68.800 m,短轴为 46.800 m,墙体厚度约 1 m,弧线长度约 160 m,投影面积 2966 m2,展开面积 8426 m2。

3.3.1 多杆空间任意汇交节点的深化设计、制作技术

异形钢结构外形纵横交错、无律可循,连接节点不固定,人工深化难度大、周期长,且难以保证准确性,无法贴合现场施工安排。但采用计算机软件对设计原始数据进行导入、分析处理,自动三维建模并采集结构参数,可实现全过程可视化复核,大幅提高了深化效率。人工复核修改深化出图后,采用计算机控制精准加工设备进行加工制作。全程无纸化施工,提高了构件深化及加工的准确性,避免人工失误带来的影响。此类异形钢结构连接节点模式不同于普通钢结构,加工制作容错率很低,如采用传统铸造金工工艺进行制作,加工精度无法满足安装及装饰要求。采用计算机辅助智能加工技术,大幅提升加工精度,不合格率低于 2%,且偏差值极小,现场安装更精准、便捷,从而更贴合设计和装饰效果。无论从受力性能还是装饰效果来说,计算机辅助智能加工技术都更有优势。

3.3.2 有限元分析在异形竖向承重钢网架中的创新应用

异形竖向承重钢结构网架,受力体系相当复杂,国内相同案例较少。因此,采用有限元对在异形竖向承重钢网架进行分析,不但论证了钢结构施工方案的合理性,而且对结构施工过程中的逐环无支撑自稳定安装、结构变形控制等提供了理论支撑。施工工况与设计理论计算对比表如图 5 所示。

图5 施工工况与设计理论计算对比表

3.3.3 复杂异形网壳结构现场安装工艺

采用“主体钢结构自下而上逐环散装”的方法。安装过程中利用结构自身特点,采用逐环自稳定的方法,避免了增设侧向稳定支撑,提高了施工功效。同时,节点与杆件组合安装的方法解决了结构多杆件对位难的问题。设计的临时连接节点构造、可调撑杆解决了结构快速安装定位、现场校正的问题。实时测量监控并反馈钢结构吊装、焊接和温度等变形数据,对于摸索异形钢结构施工变形规律、指导现场动态调整施工工艺及异形网壳结构的最终安装成型质量至关重要。

4 技术创新成果

(1)在基坑开挖阶段的环境保护方面,自然博物馆基于共建模式,通过群坑成套技术的创新,大幅降低项目建造过程中对城市正常运转带来的封路施工、道路翻浇、管线改造、路面沉降等不利影响。同时,在节约建造成本、时间成本的同时,实现 “绿色”建造和城市生活的“和谐”发展。

(2)通过对清水混凝土施工工艺的创新优化,现浇清水混凝土墙面表面成型效果光洁莹润、质感朴素,纵横缝及线条流畅。转角部位 30° 锐角清水结构一次成型。室内 30 m高弧形清水内墙,弧度准确,无折痕。独立清水圆柱垂直度达标,平面位置精确,与清水墙面形成一直线。将清水混凝土的“简”与“美”表现得淋漓尽致,同时丰富了清水混凝土的施工工艺,有助于进一步推广清水混凝土这一绿色节能装饰的应用。

(3)通过对“细胞壁”钢结构从深化设计到加工制作,最后到现场安装的建造成套技术创新研究,解决了大量非正交杆件组成的异形竖向网壳结构的一系列技术难题,掌握了此类复杂钢结构的深化、加工、安装施工的全过程技术要点。此类工艺可为后续国内此类高精度异形钢结构的施工提供经验和借鉴。

5 结 语

面对建筑业的转型升级,越来越多的施工企业加大研发的投入,而基于项目的技术创新,则是企业研发最大的孵化器。唯有不断的技术创新,才能获得高质量的发展,从而进一步提升产业能效。唯有不断的技术创新,才能不断推进“绿色”建造和城市生活的“和谐”发展。上海自然博物馆作为一个工程技术创新的优秀载体,在建造过程中形成了一系列科技成果、优秀工法、专利技术等,在建成后亦成为市民科普旅游、休闲社交、体验自然的城市中新型公共场所,为创建人与自然和谐共生的美好未来做出了贡献。