社会医疗保险会影响老年流动人口的社会融入吗?

2020-09-17周坚,何敏

周 坚,何 敏

(暨南大学 公共管理学院/应急管理学院,广州 510632)

何敏(1996—),女,广东梅州人,暨南大学公共管理学院/应急管理学院硕士研究生,研究方向为社会保险和风险管理。

人口老龄化是贯穿我国21世纪的基本国情(1)田晓航《人口老龄化是贯穿我国21世纪的基本国情》,中国发展网,2018年7月20日发布,2019年11月2日访问,http://cxzg.chinadevelopment.com.cn/cxzx/2018/0720/1313180.shtml。,积极应对人口老龄化是新时代的国家战略(2)原新《积极应对人口老龄化是新时代的国家战略》,《人口研究》2018年第3期,第3-8页。。2002年WHO提出的“积极老龄化”成为解决人口老龄化问题的新理论指导(3)宋全成、崔瑞宁《人口高速老龄化的理论应对——从健康老龄化到积极老龄化》,《山东社会科学》2013年第4期,第38页。。“积极老龄化”强调要从保障、健康和参与的维度来应对人口老龄化的挑战,把老年人的福利发展、生命价值和社会权利联系起来,按照自己的需要、能力和意愿参与社会生活(4)钱宁《积极老龄化福利政策视角下的老年志愿服务》,《探索》2015年第5期,第136页。。当前,在人口老龄化加速和家庭化流动趋势明显的双重压力下,我国老年流动人口规模急剧上升,据国家卫生健康委员会发布的《中国流动人口发展报告2018》显示,2000年老年流动人口为503万人,2015年已增加到1304万人,年均增长6.6%(5)国家卫生健康委员会《中国流动人口发展报告2018》,中国人口出版社2019年版,第3-8页。,其中,失能迁移者数量迅速增长。许多早年外出务工的流动人口成为规模庞大的老年劳动迁移群体,他们青壮年时期大多从事繁重的工作,留下了不少健康隐患。再加上老年人口也是重病、慢性病的高发群体,身体健康状况明显差于非老群体。因此,在社会融入进程中,健康风险是大多数老年流动人口面临的突出问题。旨在防范健康风险、增进健康水平的社会医疗保险制度成为促进老年流动人口融入流入地社会的重要举措。

目前,我国已基本建成以职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险为主的基本医疗保险体系,截至2019年底,全口径基本医疗保险参保人数135436万人,参保覆盖面稳定在95%以上(6)《2019年医疗保障事业发展统计快报》,国家医疗保障局网站,2020年3月30日发布,2020年4月8日访问,http://www.nhsa.gov.cn/art/2020/3/30/art_7_2930.html。。2016年国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》明确提出要解决流动人口等重点人群的健康问题,做好流动人口基本公共卫生服务均等化工作。社会医疗保险作为重要的公共卫生服务政策,理应在解决流动人口健康问题方面发挥显著作用。结合流动人口老龄化的背景,本文试图探索以下问题:社会医疗保险是否会影响老年流动人口的社会融入?社会医疗保险影响老年流动人口社会融入的作用机制是什么?不同类型的社会医疗保险制度的影响效应是否存在差异?对这些问题的探讨,有助于政府更有效地解决流动人口的社会融入问题,增强流动人口的幸福感。

一 文献综述

学术界对于社会融入的概念,尚未形成一个明确的定义。本文认同杨菊华的观点,即社会融入是一个多维概念,包括经济整合、社会适应、文化交融和心理认同等多个要素(7)杨菊华《中国流动人口的社会融入研究》,《中国社会科学》2015年第2期,第64页。。实证研究也发现,影响流动人口社会融入的因素亦是多维的,涉及性别、个体行动(8)王胜今、许世存《流入人口社会融入感的结构与影响因素分析——基于吉林省的调查数据》,《人口学刊》2013年第1期,第8页。、社会保险(9)胡平、杨羽宇《农民工市民化:制约因素与政策建议》,《四川师范大学学报(社会科学版)》2014年第5期,第60页。、子女随迁(10)王春超、张呈磊《子女随迁与农民工的城市融入感》,《社会学研究》2017年第2期,第212-218页。等。

关于医疗保险与社会融入的关系,最早源于国外学者对国际移民的研究。多数学者认为移民是弱势群体,如果迁入地政府在社会保障方面缺少支持,将会阻碍移民的社会融入。如Derose等分析发现,移民的医保参保率较低,再加上当地政府较少为其提供医疗补助,从而限制了移民的社会融入(11)Kathryn Pitkin Derose, José J. Escarce, Nicole Lurie, “Immigrants and Health Care: Sources of Vulnerability,” Health affairs, no.5 (September 2007):1262-1263.。同时有研究提出,公民身份是国际移民获得迁入地医疗补助的主要制约因素(12)Rupaleem Bhuyan, “Reconstructing Citizenship in a Global Economy: How Restricting Immigrants from Welfare Undermines Social Rights for US Citizens,” Journal of Sociology & Social Welfare, no.2 (June 2010):63.。改革开放以来,我国逐渐放松户籍限制,跨地区流动尤其是乡-城流动日渐活跃。随着人口流动浪潮的兴起,医疗保险对流动人口社会融入的影响,也进入了学者们的研究视野。目前较为普遍的观点是,医疗保险对社会融入具有促进作用,如石智雷、施念指出参加医疗保险能够显著提高流动人口的社会融入水平(13)石智雷、施念《农民工的社会保障与城市融入分析》,《人口与发展》2014年第2期,第37、40页。,但是也有学者提出这种影响存在分位效应,即在高分位点上,医疗保险对流动人口城市融入有正向影响,在低分位点上则无显著作用(14)秦立建、陈波《医疗保险对农民工城市融入的影响分析》,《管理世界》2014年第10期,第95页。。另外从具体的制度安排来看,研究发现,商业医疗保险有助于提高流动人口的综合社会融入水平(15)陈璐、王金旭、范红丽《医疗保险与流动人口社会融入:来自商业保险的证据》,《保险研究》2018年第2期,第47-48页。,推进城乡医保统筹也有利于提升农业流动人口的社会融入概率(16)马超、顾海、孙徐辉《城乡医保统筹有助于农业流动人口心理层面的社会融入吗?》,《中国农村观察》2017年第2期,第49-50页。。

大规模的人口流动是我国经济社会发展的主要特征(17)陈璐、王金旭、范红丽《医疗保险与流动人口社会融入:来自商业保险的证据》,《保险研究》2018年第2期,第47-48页。。近年来,老年流动人口的规模急剧上升(18)杨菊华《流动时代中的流动世代:老年流动人口的多维特征分析》,《人口学刊》2018年第4期,第43-44页。,当他们迁入异地、所享有的公共服务变得式微后,在社会融入方面容易陷入困境(19)芦恒、郑超月《“流动的公共性”视角下老年流动群体的类型与精准治理——以城市“老漂族”为中心》,《江海学刊》2016年第2期,第227-228页。。这些现象引发了学术界对老年流动人口社会融入问题的关注。从积极老龄化的理论视角来看,当前国内的研究主要从“参与”的维度探讨影响老年流动人口社会融入的因素(20)侯建明、李晓刚《我国流动老年人口居留意愿及其影响因素分析》,《人口学刊》2017年第6期,第67-69页;胡雅萍、刘越、王承宽《流动老人社会融合影响因素研究》,《人口与经济》2018年第6期,第83-86页。,但在“保障”和“参与”这两个维度,有关医疗保险与社会融入之间关系的研究,尤其是针对老年流动人口的研究仍然较为缺乏。同时,关于医疗保险影响社会融入的作用机制的探讨也不够充分。此外,我国的社会医疗保险还存在着制度分割的问题(21)周坚《基本医疗保险:劫富济贫还是劫贫济富》,《金融经济学研究》2019年第2期,第159页。。如以职业作为划分标准,社会医疗保险体系可以细分为两大类制度:一类是以居民为参保对象的“居民医保”制度,包括新农合、城镇居民医保和城乡居民医保;另一类是以职工为参保对象的城镇职工基本医疗保险,即“职工医保”。这两类制度目前尚未实现有效衔接(22)马超、顾海、孙徐辉《参合更高档次的医疗保险能促进健康吗?——来自城乡医保统筹自然实验的证据》,《公共管理学报》2015年第2期,第106页。,制度之间的医疗保障水平亦有较大的差距,职工医保的报销水平高于居民医保。这些问题的存在导致参加不同医保制度的老年流动人口在社会融入方面存在差异性。然而,有关社会医疗保险与社会融入之间关系探讨的现有文献中,大多关注“是否参保对社会融入的影响”,鲜有研究探索“参加不同类型医保对社会融入的影响”。

二 方法、模型与数据

(一)方法与模型

本文采用倾向得分匹配模型(PSM)估计社会医疗保险制度效应。在评估的过程中,参加社会医疗保险不是一个随机事件,会受到年龄、健康状况等个人特征的影响,这容易产生“样本自选择”问题(23)James J. Heckman, “Sample Selection Bias as a Specification Error,” Econometrica: Journal of the econometric society,no.1 (January 1979):153-161.,Rosenbaum、Rubin提出的“反事实框架”(24)Paul R. Rosenbaum, Donald B. Rubin, “The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects,” Biometrika,no.1 (April 1983):43-46.可以很好地解决这个问题。其核心思想是借助倾向得分,找到一组与“实验组”(已参保)资源禀赋特征相似的“控制组”(未参保),通过对比二者的效果,用两组样本的社会融入效应差异,解释参加社会医疗保险对老年流动人口社会融入的影响效应。一般步骤如下。

第一,估计倾向得分(PS)。估计总体中的每一个老人流动人口参加社会医疗保险的概率。

P(X)=Pr(D=1|X)=E(D|X)

(1)

其中,D是因变量,代表老年流动人口的参保选择(D=1,参保;D=0,未参保),X表示选择参保的特征变量,即本文的控制变量。

第二,倾向得分匹配。根据估计的PS值,为每一个参保的老年流动人口寻找与其倾向得分相近的控制组进行匹配。为了保证估计结果的稳健性,本文采用最邻近匹配方法。

第三,计算平均处理效应(ATT)。社会医疗保险对社会融入的影响效应可以通过比较实验组与控制组的结果差异来确定。

ATT=E{E[Y1-Y0|D=1,P(X)]}

=E{E[Y1|D=1,P(X)]-E[Y0|D=0,P(X)]}

(2)

其中Y1和Y0分别表示实验组和控制组的社会融入效应。

(二)数据来源

本文采用的数据是“2017年流动人口动态监测调查数据”(2017CMDS)。CMDS是国家卫生健康委员会公布的大规模全国性流动人口抽样调查数据,调查范围涉及全国31个省(区、市)和新疆生产建设兵团中流动人口较为集中的流入地,调查对象为在流入地居住一个月及以上、非本区(县、市)户口的15周岁及以上流入人口,调查内容包括流动人口及家庭成员的基本信息、流动与就业特征、基本医疗服务利用情况等。本文的研究对象为老年人口,在剔除60岁以下的样本后,最终得到6327个有效样本,其中实验组5872个,控制组455个。

(三)变量选取

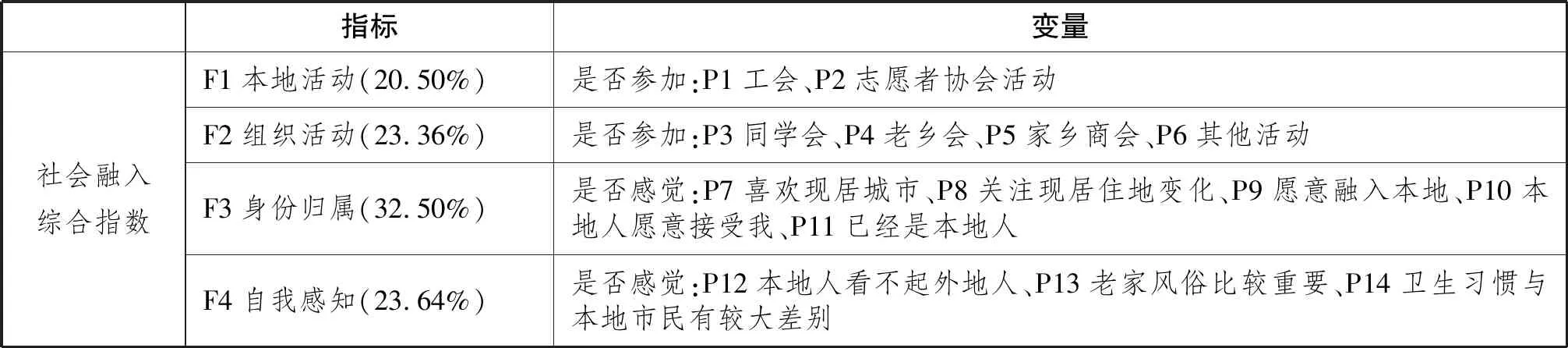

1.因变量:社会融入。本文选取14个变量,利用因子分析法建构社会融入的4个指标(25)参见:陈璐、王金旭、范红丽《医疗保险与流动人口社会融入:来自商业保险的证据》,《保险研究》2018年第2期,第44页;杨菊华《中国流动人口的社会融入研究》,《中国社会科学》2015年第2期,第68页。(如表1所示)。在此基础上,将所提取的4个公因子(F1-F4)采用最大方差法进行因子旋转,并以各公因子对应的方差贡献率比例为权数,计算社会融入的综合得分水平,最终形成“社会融入综合指数”,用以反映老年流动人口的社会融入水平。F1因子主要由P1、P2变量来衡量,二者均代表参加流入地社会活动的情况,命名为“本地活动”;F2因子涉及P3-P6变量,反映参加自发组织活动的情况,命名为“组织活动”;F3因子由P7-P11变量来代表,反映对流入地居民身份的适应情况,命名为“身份归属”;F4因子对应P12-P14变量,显示对自我与本地居民差异的感知情况,命名为“自我感知”。本文设定社会融入综合指数的计算公式如下:

社会融入综合指数=20.50%F1+23.36%F2+32.50%F3+23.64%F4

(3)

表1 社会融入指标构建

2.自变量:是否参加社会医疗保险。将参加“新农合”“城镇居民医保”“城乡居民医保”或“职工医保”中的任意一种视为“参保”(赋值为1);其余情况即为“未参保”(赋值为0)。

3.控制变量:根据社会融入的定义,在前人研究的基础上(26)参见:胡雅萍、刘越、王承宽《流动老人社会融合影响因素研究》,《人口与经济》2018年第6期,第83-85页;石智雷、施念《农民工的社会保障与城市融入分析》,《人口与发展》2014年第2期,第36-37页;秦立建、陈波《医疗保险对农民工城市融入的影响分析》,《管理世界》2014年第10期,第93-94页。,本文将影响社会融入的变量划分为个体特征类变量、经济类变量、健康类变量和流动特征类变量。再结合2017年CMDS问卷设置情况,本文选取的控制变量如下:(1)个体特征类变量:性别、户口性质、教育程度和婚姻状况;(2)经济类变量:家庭人均月收入;(3)健康类变量:自感健康;(4)流动特征类变量:流动时长和流入地区。此外,有研究发现定居期望会显著影响社会融入(27)赵建国、周德水《养老保险、定居期望与新生代农民工城市融入》,《农业技术经济》2018年第10期,第36-47页。,因此本文把定居意愿和落户意愿作为控制变量。

三 实证结果分析

(一)描述性统计结果

表2 描述性统计结果

描述性统计结果如表2所示。总样本中,社会医疗保险的参保比例为92.8%,社会融入综合指数均值为-1.56×10-17,均值为负表明老年流动人口的社会融入水平相对较低。分样本结果显示:实验组的社会融入综合指数高于控制组,这在一定程度上说明参加社会医疗保险提高了社会融入水平。实验组除了在婚姻状况方面优于控制组之外,在教育程度、家庭人均收入、定居意愿、落户意愿等方面均低于控制组,同时,实验组的流动时长比控制组短0.898年。

(二)样本匹配效果检验

样本匹配前,变量的平均标准化偏差为7.82%,说明实验组和控制组的变量间存在差异;匹配后,标准化偏差绝对值不超过3%,平均值为1.29%,这表明匹配后变量间的差异大幅缩小。同时,变量t检验的p值在匹配后均大于0.05,反映出匹配后实验组和控制组变量间的变量差异并不显著。由此可见,样本匹配效果较好(28)因篇幅限制,样本匹配结果未被列出,感兴趣的读者可向作者索取。。

(三)社会医疗保险对社会融入的平均处理效应

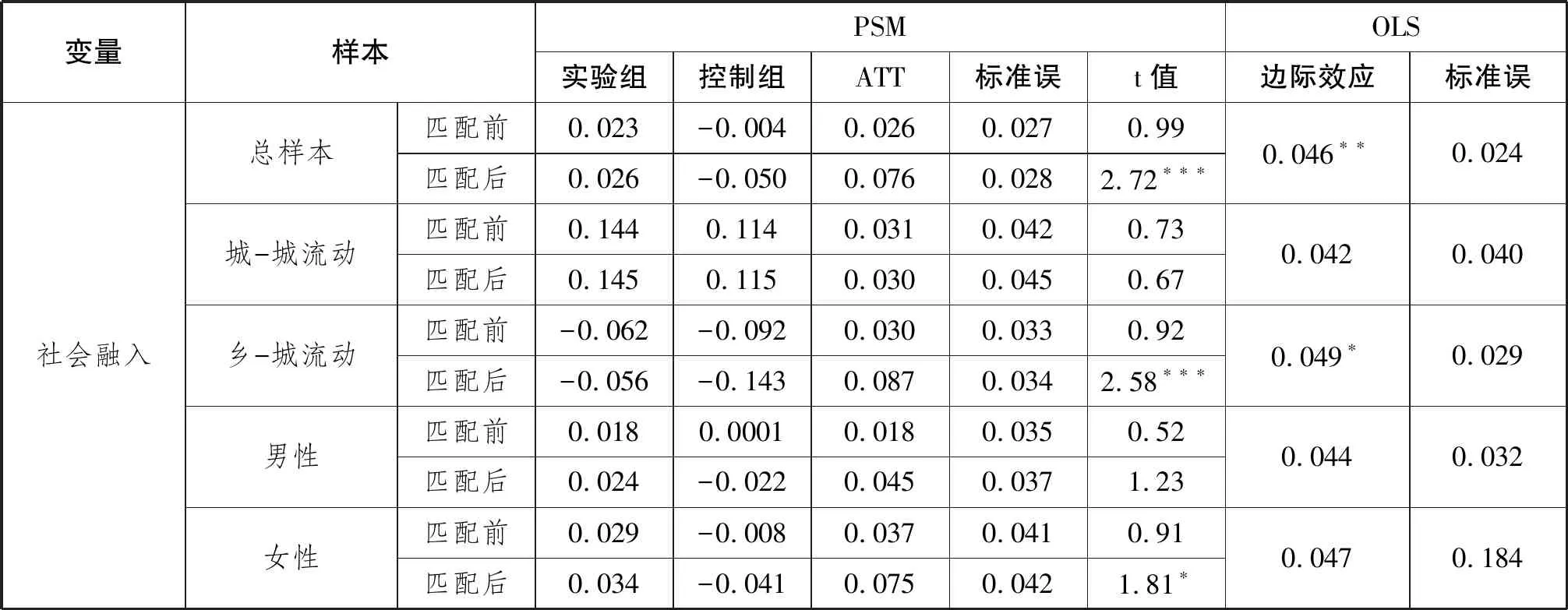

为保证结果的稳健性,本文不仅分析了参加社会医疗保险对整个流动老年群体社会融入的平均处理效应,还以户籍和性别作为分类标准进行异质性检验(如表3所示)。总样本匹配后,ATT的估计值为0.076,即参加社会医疗保险使老年流动人口社会融入水平提高7.6%,可见消除样本差异后,社会医疗保险对社会融入的促进作用显著。分样本的结果显示:与城-城流动老人相比,社会医疗保险显著促进了匹配之后的乡-城流动老人的社会融入。其可能原因是,乡-城流动老人年轻时大多从事繁重的工作,健康隐患较多,年老后疾病风险高发,社会医疗保险尤其是医保异地结算工作的推进,切实减轻了这类群体的就医负担,在一定程度上消除了他们融入流入地社会的障碍。参加社会医疗保险的女性流动老人的社会融入水平显著提高,比未参保的女性流动老人高出7.5%;但社会医疗保险却未能显著促进男性流动老人的社会融入,这可能是因为女性对于细节变化的感知更为敏锐,更关注社会福利的获得。

表3 参加社会医疗保险对老年流动人口社会融入的影响效应

总而言之,参加社会医疗保险显著促进了老年流动人口的社会融入,只是影响效应在不同户籍以及不同性别的样本之间存在差异。此外,本文采用OLS回归方法进行稳健性检验,从总体上看,研究结论是稳健的(回归结果见表3)。

(四)社会医疗保险影响老年流动人口社会融入的作用机制

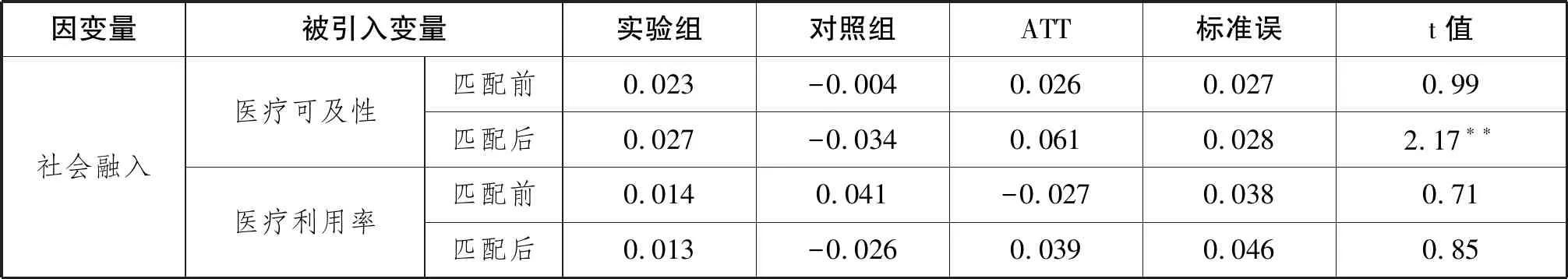

现有研究证实,社会医疗保险可以促进健康(29)潘杰、雷晓燕、刘国恩《医疗保险促进健康吗?——基于中国城镇居民基本医疗保险的实证分析》,《经济研究》2013年第4期,第130-142、156页。,也有助于提高医疗服务可及性(30)冯桂平等《医疗保险模式对流动人口医疗卫生服务可及性影响研究——基于大连市的调查数据》,《大连理工大学学报(社会科学版)》2017年第1期,第146、148、149页。和医疗服务利用率(31)孟颖颖、韩俊强《医疗保险制度对流动人口卫生服务利用的影响》,《中国人口科学》2019年第5期,第119页。。本文的实证结果显示,社会医疗保险对老年流动人口的社会融入具有显著的促进作用。那么这种促进作用是如何发生的呢?由于本文的控制变量已经包含健康变量,因此,在探讨作用机制时,主要考虑通过提高医疗服务的可及性与利用率等渠道,社会医疗保险是否会影响老年流动人口的社会融入。为了回答这一问题,参照已有的检验方法(32)于大川、吴玉锋、赵小仕《社会医疗保险对老年人医疗消费与健康的影响——制度效应评估与作用机制分析》,《金融经济学研究》2019年第1期,第157页。,本文将作用机制变量引入模型并加以控制,如果社会医疗保险通过某种渠道促进了社会融入,那么对应的影响效应将会降低或变得不显著。

表4 参加社会医疗保险对老年流动人口社会融入的作用机制分析

如表4所示,在引入医疗服务可及性后,社会医疗保险对社会融入的促进效应从0.076(总样本匹配后的ATT值,见表3)下降至0.061(总样本引入医疗服务可及性且匹配后的ATT值),同时显著性也有所下降,可见社会医疗保险能够通过提高医疗服务可及性的方式对社会融入产生正向作用。这一方面表明政府在优化医疗服务资源配置方面取得了一定的效果,另一方面也说明社会医疗保险可以通过降低往返医院的交通成本等间接方式,增强流动老人的获得感,促使其融入流入地社会。如果引入医疗服务利用率,促进效应则从0.076降至0.039,且结果变得不再显著,这表明,医疗服务利用率同样是社会医疗保险发挥社会融入促进作用的重要渠道。与未参保的流动老人相比,参加社会医疗保险在一定程度上消除了流动老人的就医顾虑,使其“有病敢治”,在提高医疗服务利用率的同时,也有利于老年流动人口融入流入地社会。

(五)不同类型的社会医疗保险制度对老年流动人口社会融入的影响

目前我国社会医疗保险体系存在制度差异,如以职业为标准,可划分为职工医保和居民医保两大类制度。这两类制度的筹资来源和保障水平不同,所对应的医疗服务资源也存在差异性(33)牛建林、齐亚强《中国医疗保险的地区差异及其对就医行为的影响》,《社会学评论》2016年第6期,第44页。。从前述关于作用机制的分析可知,医疗服务的可及性和利用率是社会医疗保险影响老年流动人口社会融入的重要作用渠道,因此,当医疗服务资源差异性源于制度设计上的差异时,不同医保制度下的老年流动参保人的社会融入水平亦可能有所不同。样本的描述性统计结果在一定程度上支持了上述论断:从数据均值可见,参加职工医保的流动老人的社会融入综合指数是0.160,而参加居民医保的流动老人的社会融入综合指数则是-0.062,这说明与居民医保参保者相比,职工医保参保者的社会融入水平更高。

为了进一步比较不同制度下的参保老人的社会融入水平是否存在差异,本文继续采用PSM模型进行回归分析,同时也采用OLS方法进行稳健性检验。此次回归的因变量是社会融入综合指数,自变量为医保类型,其中,参加居民医保赋值为0,参加职工医保赋值为1,回归结果用来衡量不同类型的社会医疗保险对老年流动人口社会融入的影响效应。

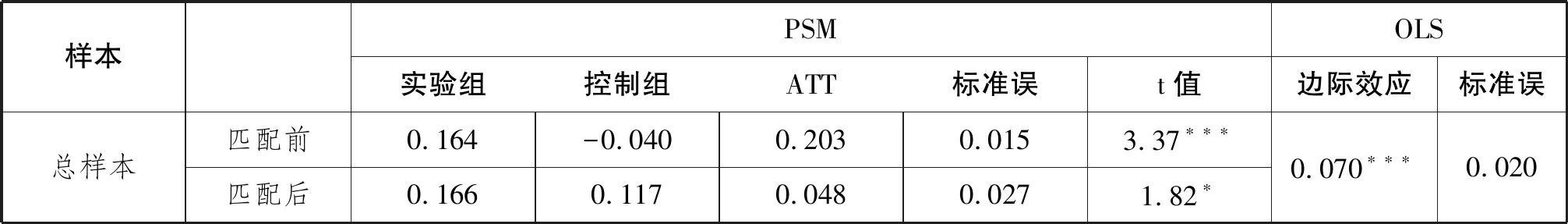

表5 不同类型的社会医疗保险对老年流动人口社会融入的影响

表5的结果显示,不同类型的社会医疗保险对社会融入的影响存在显著差异。与居民医保相比,参加职工医保使老年流动人口的社会融入水平显著提高了4.8%。可能的原因是:居民医保的保障范围有限,报销水平较低,导致居民医保参保人的医疗服务利用行为受到较大限制(34)牛建林、齐亚强《中国医疗保险的地区差异及其对就医行为的影响》,《社会学评论》2016年第6期,第52页。;此外,样本数据显示,流动老人中持有异地医保的比例高达84.12%,医保属地化管理的特性可能导致居民医保的保障水平进一步下滑,这样自然不利于参加该制度的流动老人融入居住地。表5还报告了OLS回归结果,可以看出两个模型的结果均显著且系数符号一致,这说明PSM模型的研究结论具有稳健性。

四 研究结论与启示

党的十九大报告提出“破除阻碍人口流动壁垒、促进市民化发展”,促进老年流动人口的社会融入正是落实这一要求的重要举措。为了探究社会医疗保险对老年流动人口社会融入的影响及其作用机制,本文基于2017年全国流动人口调查数据,利用因子分析法构建社会融入综合指数,进而运用倾向得分匹配模型评估、比较实验组(参保组)和控制组(未参保组)的社会融入效果。研究结果表明:

第一,老年流动人口的社会融入水平相对较低,说明促进流动人口市民化的相关政策效果有待提升。

第二,参加社会医疗保险能够显著提高老年流动人口的社会融入水平,即与未参保者相比,参加社会医疗保险可以显著促进老年流动人口融入流入地社会。

第三,社会医疗保险对社会融入的促进效应存在城乡和性别差异:与城-城流动老人相比,参加社会医疗保险更有助于乡-城流动老人的社会融入,这在一定程度上说明医疗保险政策的完善,对于农村老人等弱势群体融入流入地社会具有重要的作用;社会医疗保险对女性流动老人的促进作用显著优于男性流动老人,政策获得感或许是导致这种差异性的主要因素。

第四,提高医疗服务可及性和医疗服务利用率均有助于增强社会医疗保险的促进作用,这为深化医疗卫生体制改革提供了重要依据,同时也为优化流动人口市民化政策提供了可行途径。

第五,不同类型的社会医疗保险在社会融入效应上存在差异,职工医保比居民医保更有助于促进流动老人的社会融入,这意味着社会医疗保险体系内部的制度差异性是制约流动老人社会融入的重要因素。

前述分析结果对于促进老年流动人口的社会融入、增强他们对居住地的认同感和归属感、实现健康中国和积极老龄化的战略目标具有重要的政策意义。

第一,继续扩大社会医疗保险制度的覆盖面,加大政府对医疗保险体系的财政投入力度。流入地管理部门可以通过在流动人口聚集的社区设立宣传点、入户走访等方式,积极开展医保政策宣传工作,与流出地医保、户籍管理部门合作,获取流动老人信息,主动为流动老人集中办理医保参保、异地就医登记等工作,维护老年流动人口基本的医疗保障权益。

第二,重点提高老年流动人口的医疗服务可及性和医疗服务利用率。一方面,加快落实分级诊疗的政策措施,将社区作为基层首诊的“守夜人”,更好地解决“看病难”问题;另一方面,加大社区医疗卫生知识的宣传教育工作,提高流动老人的健康意识,从早发现、早预防、早治疗入手,实现由“小病变大病,大病没得治”向“无病能防,有病能治”转变。

第三,着力降低并逐步破除医保体系内部的制度壁垒。研究发现,除制度设计差异外,医保属地化管理是造成制度壁垒的重要原因。对此,应切实提高社会医疗保险的统筹层次、简化异地就医结算手续。首先,采取省级医保管理部门牵头管理、各市级医保管理部门配合推进的方式,加快各地市的医保系统对接,打造省级医保信息系统一体化;其次,通过现场服务、门户网站、自助机办理、手机客户端等多种服务渠道,简化异地就医备案与报销手续,打通参保人员异地就医的“最后一公里”;同时,完善社会保障卡的医保服务功能,已备案的参保人员在异地就医时,只需出示社会保障卡即可实时结算个人自付的医疗费用;最后,参保人员异地就医行为结束后,由就医所在地医保机构向参保地医保机构提出费用结算申请,双方管理机构通过对接的医保信息系统进行数据交换,在短时间内实现医保报销费用的“一站式”结算。