聚碳酸酯黏均分子量测定方法改进

2020-09-17牟光银江海波施静峰

牟光银,张 燕,何 祥,江海波,施静峰

(四川中蓝国塑新材料科技有限公司质安部,四川泸州 646200)

1 概述

聚碳酸酯具有突出的冲击韧性、透明性、尺寸稳定性、耐热性能、优良的力学强度、电绝缘性,使用温度范围宽,良好的耐蠕变性、耐候性、低吸水性、无毒性,是一种综合性能优良的工程塑料,广泛应用于航空、航天、汽车、信息电子领域。由于聚碳酸酯熔体黏度高、流动性差等特点,因此需测定聚碳酸酯的黏均分子量,对提升产品质量具有重要意义。我司PC 生产采用非光气熔融酯交换法,以双酚A(BPA)与碳酸二苯酯(DPC)为原料聚合而成。

1.1 实验原理

将聚碳酸酯溶于溶剂中,增大了溶剂的黏度,由于聚合物分子庞大的体积,其黏度的增大效应比小分子大得多,黏度反映了液体分子之间因流动或相对运动所产生的内摩擦阻力,内摩擦阻力与聚合物的结构、溶剂性质、溶液温度、溶液浓度和压力等因素相关,它的数值越大,表明溶液的黏度越大。

1.2 聚合物黏度定义

高聚物摩尔质量不仅反映了高聚物分子的大小,而且直接关系到它的物理性能,是个重要的基本参数,与一般的无机物或低分子的有机物不同,高聚物大多是摩尔质量大小不同的大分子混合物,因此通过黏度法测定高聚物摩尔质量是一个统计平均值。由于聚合物进入溶液后会引起体系黏度的变化,黏均分子量测定方法属于相对测量法,一般采用下列相关黏度定义进行描述,详见表1。

表1 黏度定义

1.3 聚合物特性黏度与黏均分子量的关系

式中:K为比例常数;a为扩张因子;M为黏均分子量。根据高分子手册,可查到测定聚碳酸酯黏均分子量时,K=12.3×10-3,a=0.83

1.4 相对分子质量对聚碳酸酯热稳定型的影响

据相关实验数据表明,相对分子质量与相对分子质量分布对聚碳酸酯的热稳定性有显著影响。因为酯交换法制得的聚碳酸酯产量理论上可能得到羟端基和苯氧基,而采用光气法工艺制得的聚碳酸酯产品在端基封闭前可能会得到羟基与酰氯基团,酰氯基团发生水解后会产生羧基,而高温条件下羟基会引起酯类醇解,羧基会促进酯类酸性水解,并进一步发生游离基连锁降解,因此,在生产过程中应尽量减少羟端基和羧端基,用苯氧基为端基可提高聚碳酸酯的热稳定性。

但是在实际生产过程中相对分子质量和相对分子质量分布对高聚物材料的热稳定性和加工行为均有显著影响,为提高聚碳酸酯的热稳定性能,相对分子质量小于10 000的部分应尽量低,即相对分子质量分布应该窄。而在实际工作中数据表明,数均相对分子量的导数与热降解率成正比。而相对分子量越大,羟端基和羧端基活性越弱,相对分子质量分布窄,低相对分子质量含量则越少,降低了活泼的羟端基或羧端基的含量。而黏均分子量则介于数均分子量(Mn)与重均分子量(Mw)之间,但是与重均分子量比较接近,在实际工作过程中,能够有效表征聚合物的聚合度,对化工生产中测定黏均分子量具有重要的意义。

1.5 实验仪器

①全自动乌氏黏度计测试仪(含恒温机一台)。②乌式毛细管黏度计:根据GB/T2234选2-036型悬液式乌式毛细管黏度计,毛细管内径为0.36mm,测量球体积2mL。③分析天平(精确至0.1mg)。④容量瓶(100mL)。⑤G2砂芯玻璃漏斗。

1.6 试剂

①聚碳酸酯(自产)。②二氯甲烷(HPLC),沸程39—41℃,折光率1.423—1.425。③1,2—二氯乙烷(HPLC),沸程83—84℃,折光率1.4443。

1.7 操作条件

①称取0.5g(精确值0.1mg)PC 于100mL 容量瓶中,加入1,2-二氯乙烷使其溶解,待充分溶解后,在25℃恒温水浴中滴加1,2-二氯乙烷稀释至刻度线,摇匀待测定。②用全自动乌氏黏度计测定二氯甲烷的流出时间t0。③用全自动乌氏黏度计测定所配溶液流出时间t,重复测量3次,流出时间不超过0.2s,取其算术平均值。

1.8 操作方法

①将水浴温度恒温至25℃,保持约30min;②将溶解完全的聚碳酸酯溶液通过G2砂芯玻璃漏斗过滤后,装入进样瓶中;③通过仪器软件上编辑好的参数,点击运行;④恒温5min 后,溶液在乌氏黏度计的毛细管中自由下落,测定液体流经毛细管两刻度线之间需要的时间;⑤重复测量以确保三次连续流经的时间差小于0.2s,如三次流经时间差大于0.2 s,此组数据则不具有代表性,需再次重新测定。⑥软件自动通过红外线测定的1,2-二氯乙烷溶液和聚碳酸酯溶液流经两刻度线所用的时间,计算出特性黏数与黏均分子量。⑦测试完毕后,用1,2-二氯乙烷溶液清洗黏度管,烘干后,以备下次使用。

2 改进理由

由于二氯甲烷的沸点低,易挥发,导致测试数据重现性较差,且测试结果随温度影响较大,而在西南地区,一年四季温度差异较大,测试结果重现性较差,给分析测试工作带来诸多不便,因此,采用1,2-二氯乙烷作为溶剂后,能有效解决二氯甲烷因挥发而使测试结果重现性变差的难题,切实提高工作效率。

3 结果与讨论

按照全自动乌氏黏度计操作规程要求,理论与实践相结合,分别使用二氯甲烷与1,2-二氯乙烷作溶剂,配制不同浓度的待测样品,分别测定5次,测定平均值与极差。

3.1 二氯甲烷作溶剂

溶剂流经时间(t0)s,溶液流经时间(t)s。1,2-二氯甲烷作溶剂时的平均值及极差见表2。

表2 1,2-二氯甲烷作溶剂时的平均值及极差

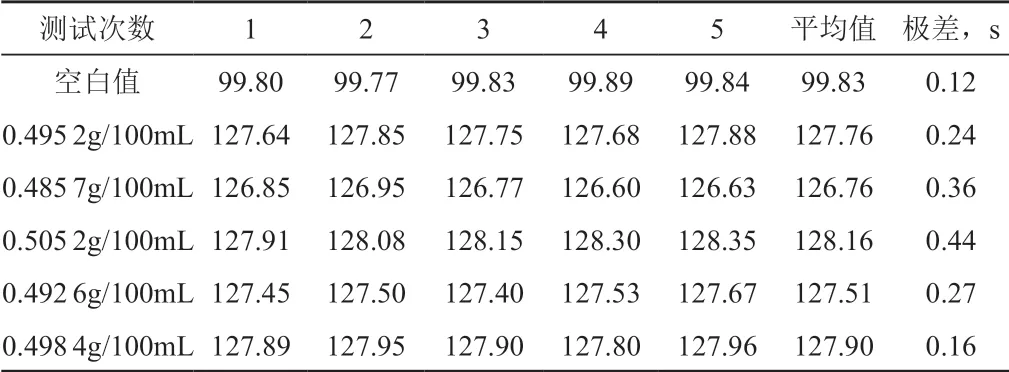

3.2 1.2-二氯乙烷做溶剂

溶剂流经时间(t0)s,溶液流经时间(t)s,1,2-二氯甲烷作溶剂时的平均值及极差见表3。

表3 1,2-二氯甲烷作溶剂时的平均值及极差

根据上述测试结果,发现二氯甲烷为溶剂时,因二氯甲烷易挥发,最大极差值为0.44s;以1,2-二氯乙烷作溶剂时,最大极差值为0.17s;因以1,2-二氯乙烷沸点比二氯甲烷沸点高,测试过程中不易挥发,测试结果重现性好。

据此,通过实验表明以二氯甲烷作为溶剂时,因为极差值大于0.2s,不符合GB/T1632-93中允许极差要求,而以1,2-二氯乙烷作为溶解PC 的溶剂时,通过多次测定数据,表明该测试分析数据极差值小于0.2s,且符合国家标准中对极差的要求。据此,以二氯甲烷作为溶解聚碳酸酯的溶剂时,测定聚碳酸酯黏数与黏均分子量,在测试过程中操作人员不仅要面对二氯甲烷的易挥发性、测试数据的重现性差,而且无形增加分析的工作量,当采用1,2-二氯乙烷时,因1,2-二氯乙烷沸点高,不易挥发,通过实验发现测试数据重现性好,操作方便,有效保护分析操作者的身体健康,以1,2-二氯乙烷做为溶剂测定黏均分子量方法是可行的,切实提高了过程控制分析工作效率。