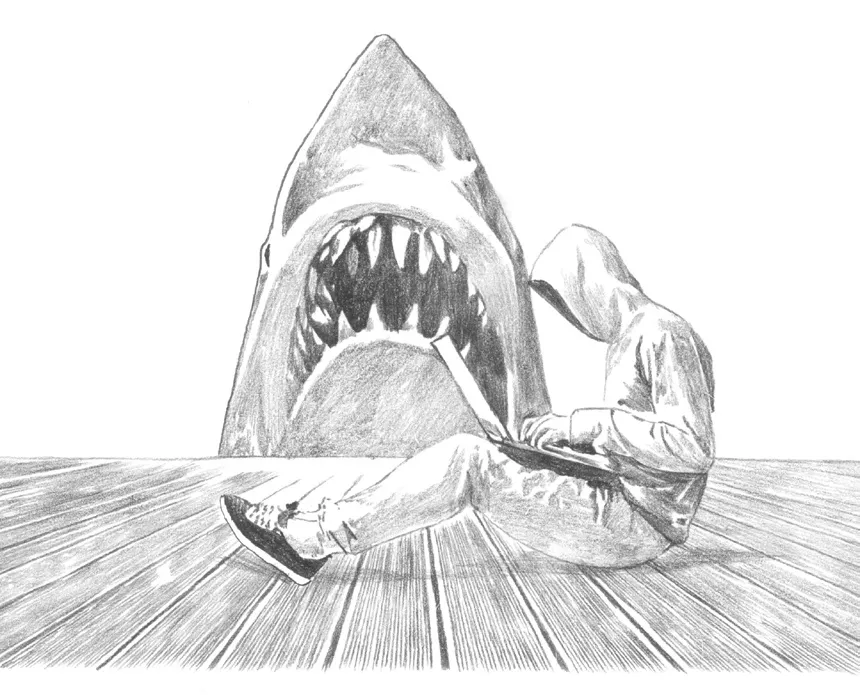

活着,真是太危险了

2020-09-17@熊漫

@熊 漫

我是一个生活在城市里的末日生存狂,我最擅长的事情是普通人眼里的“杞人忧天”。

我出生在山区的一个化工厂里。工厂很小,没什么休闲场所,周围的山区成了孩子们的乐园。每次上山之前,我都要花点时间准备些必需品——这大概是末日生存狂的雏形。山区环境不仅让我学到了很多户外技能,也让我渐渐有了未雨绸缪的思维方式,这成为我如今生活方式的起点。

有几次,我和恐怖仅仅擦肩而过。例如九岁那年,我带着表弟逃脱了一个怪叔叔的魔爪。

那是个夏日的傍晚,我在姥姥家吃完晚饭,带着三岁的表弟回家。晚上七点的天还亮着,路上一个人也没有,大家都出去乘凉了。突然,一个中年男人冒出来拦住了我们的去路,向表弟搭讪。他看起来不矮,但缩肩弓背,眼神四处游移。我记着妈妈的警告,拉着准备回应的表弟走开。

那个形迹可疑的男人一直跟在我们后面。我意识到事情不太妙,拉着表弟越走越快。眼看到了自家楼下,单元门口又没有防盗门,我决定甩掉他。

我拉着表弟绕过楼边拐角,等转到楼的背面便催表弟全速奔跑,直到又转回楼的正面。

陌生男人不见踪影,我估计他仍在楼的那一侧找我们,拽着表弟进了单元门,心里想着尽快到家,家里有防盗门,进屋以后就安全了。

我们吃力地爬着楼梯,心里焦急万分,快到四楼的时候,表弟一步没踩稳,摔了跤,我赶紧去扶,结果自己也被拖了下去,摔在了楼梯拐角的平台上。

一只大手把我拉了起来,另一只手抓住了表弟。我回头一看,正是那个男人。

我什么都来不及想,只知道不能让表弟有事,抡起两只拳头冲着男人打过去,他轻而易举就把我拎起来,并用一只胳膊锁住了我的喉咙。我毫不犹豫,对着那只手腕咬了一大口,突然的疼痛让他一下放松了,我掉在了地上。

我尖声呼救,表弟也跟着我一起喊起来,陌生男人脸色一变,捂着手腕转身逃下了楼。

直到现在,回想起那天的经历,我的后背都会发凉。之后的日子里,我无数次想象如果真的被那个陌生男人带走,最好的情况可能是表弟被卖到东南沿海某个人家当儿子,我被卖到某个山区当媳妇。更糟的可能是我们会被卖到某个行乞团伙,被人工摧残成畸形,弄到街上乞讨,到那时会发生什么,我无法想象。

我平生第一次意识到人可以对他人怀有如此大的恶意,此后,我几乎对所有人充满戒备,以至成年后,我不让自己喝醉,唱歌和上网从不通宵,时时刻刻保持清醒。

世界没有停止对我的威胁,我的人生轨迹一步步在向末日生存狂这条路靠拢。

初中时,我和班上同学关系不太好,独来独往。有一天,我和一个同学争吵,他突然掏出一把锋利的剪刀架在我的喉咙上。有那么一瞬,我似乎看到了人生的尽头,最终上课铃响,那个男生把剪刀收了起来。

我至今无法忘记颈部大血管顶着刀刃跳动的感觉。那天以后,我随身带刀,虽然只是五毛钱一把的铅笔刀,却让我有十足的安全感。当然我知道除非别无选择,否则不能亮出刀子。

万幸的是,我再也没有遇到让我别无选择的状况,而刀也渐渐成了我的实用工具。

初三时,我经历了汶川大地震。虽然不在震区,但也有强烈震感。当时撤离时的混乱情形让我历历在目,教学楼的两条楼道堵塞了,从三楼的教室下到一楼再到100米外的操场花了整整八分钟,要是在震区,可能早就没命了。

我很后怕,之后每一年防震演习都告诉自己“这不是演习”,要求自己以最快的速度从教室飞奔到安全区域,并且注重学习应急常识。

2011年日本大地震时,我已经决心给自己配齐一套地震应急包了,包括一天的食物和水、保温毯、手电、哨子和简单的急救套装。上了大学,有了生活费,我开始为自己购买装备,成为一个真正的末日生存狂,也结识到更多有相同理念的朋友。

末日生存狂秉持的理念用16字概括,就是“力所能及、有备无患、自助救人、为国分忧”。

前八个字说的是根据自己的社会地位和经济实力,以及自己想要防备的事件,考量自己需要什么,提前准备。比如防备地震就要选好离家近的安全地带和自己家中可以躲的角落,注意保护头颈部,准备至少一种发出信号的手段。后八个字的意思是少依赖公共资源,可以帮助更多的人。

除了自己家、朋友家,我几乎不沉醉于任何一种氛围里。我上班带着一把手电筒,因为工作地点和通勤车里都有急救箱,我也从不去演唱会那种人流密集的地方,对恐怖片免疫,《生化危机》可以拿来下饭,购物只注重功能和实用性。

例如我极度厌恶高跟鞋,这玩意只有在一种情形下是可爱的——紧急状况下把它当作破窗锤来用。可惜,我的折刀上已经有破窗锤了。

我的购物偏好被朋友吐槽,说没有审美,可他们也喜欢和我一起出门的安全感。我可以解决出行期间遇到的大部分问题。也可能因为这个原因,我至今单身。

我曾经羡慕我的朋友,并常常感到心理不平衡:“为什么他们活得那么粗心大意,也并没有遇到什么问题呢?”

很快,我说服了自己。生在危险的地球,做一个末日生存狂是我唯一的选择。