鲍者贤伦 生命书写

2020-09-16邹萍

邹萍

2020年6月20日,鲍贤伦第六次个展“大块文章”绽放上海。

黑白之间,天地淋漓。

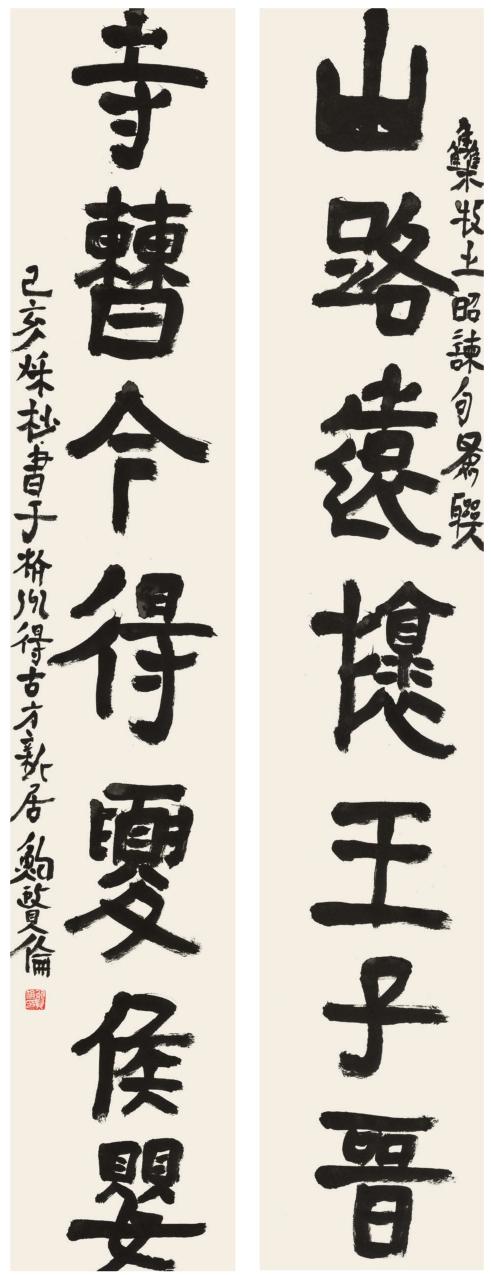

中华艺术宫硕大深邃的时空通道中,观众齐涌,昂头,环绕,目对,踱步,260件作品构筑的雄浑天地文风阵阵,“汉地广大”、“笔寄文心”、“隶变探微”、“丹崖墨痕”、“陶写余欢”五大部分陆续展现,或天地万物,或光阴百代,皆为浮生若寄耳。置身展厅,文辞尔雅,古意盎然,颇有高可眺、邃可隐、芳可采之古朴豪气。

其实,自知天命之际始办个展、厚积薄发之力骤然点燃艺界后,鲍贤伦不同截面的间隔亮相总会带来不凡影响,书坛艺界皆期待其“下一次”的“非凡”亮相。“大块文章”可谓不负众望,更引期翼:其将鲍氏书风推至全新转轨节点,简碑齐发,刚柔并济。书者舍常用庙堂而择摩崖,取更粗犷雄强、简洁古质之貌,终树泱泱新时代之正大气象。

海上纵碑

1975年,20周岁的鲍贤伦倚在上海人民公园的栏杆上,眼眺远方,身板消瘦,但眼神无畏。微风飘荡中,青春无惧的意气风发与前途未知之焦虑共存。

是年底,他离开繁华魔都,奔赴遥远贵州。

自沪至黔,虽环境有变,但得遇名师,亦是大幸。在中国书法理论界“常青树”姜澄清的悉心指导下,随徐伯清习书多年的鲍贤伦多涉书史、书论,姜师散淡之名士襟怀更在潜意识中默化着求知若渴的年轻人。因而,鲍贤伦习艺之际,亦重养德。如自2010年至今,每年都会个人捐资30万元设立协会年度奖,奖励书法、书学成绩优秀的会员。

空山新雨,品性唯优。贵州大学毕业后,鲍贤伦落地浙江,入文博系统,至今,他还惦念着浙江省文化厅宿舍楼里那个单间小书房,也曾率团赴巴黎参加第35届世界遗产委员会大会,见证西湖申报世界文化遗产成功。任浙江省文物局长后,又常考察良渚遗址……这些文博系统的工作经历,使其逐渐积累起别人难以企及的宏大历史视野,成为其书法风貌重要的醇厚背书。

由此,鲍贤伦很早便明白,从事艺术是要吃大苦的,所以一生不怕吃苦:“书法给了我人生很大的机遇,使我的人生可以稍稍摆脱一些琐碎和困惑。如果没有书法,我都不晓得这一生该如何安顿,它其实就是我的安身立命之所。”

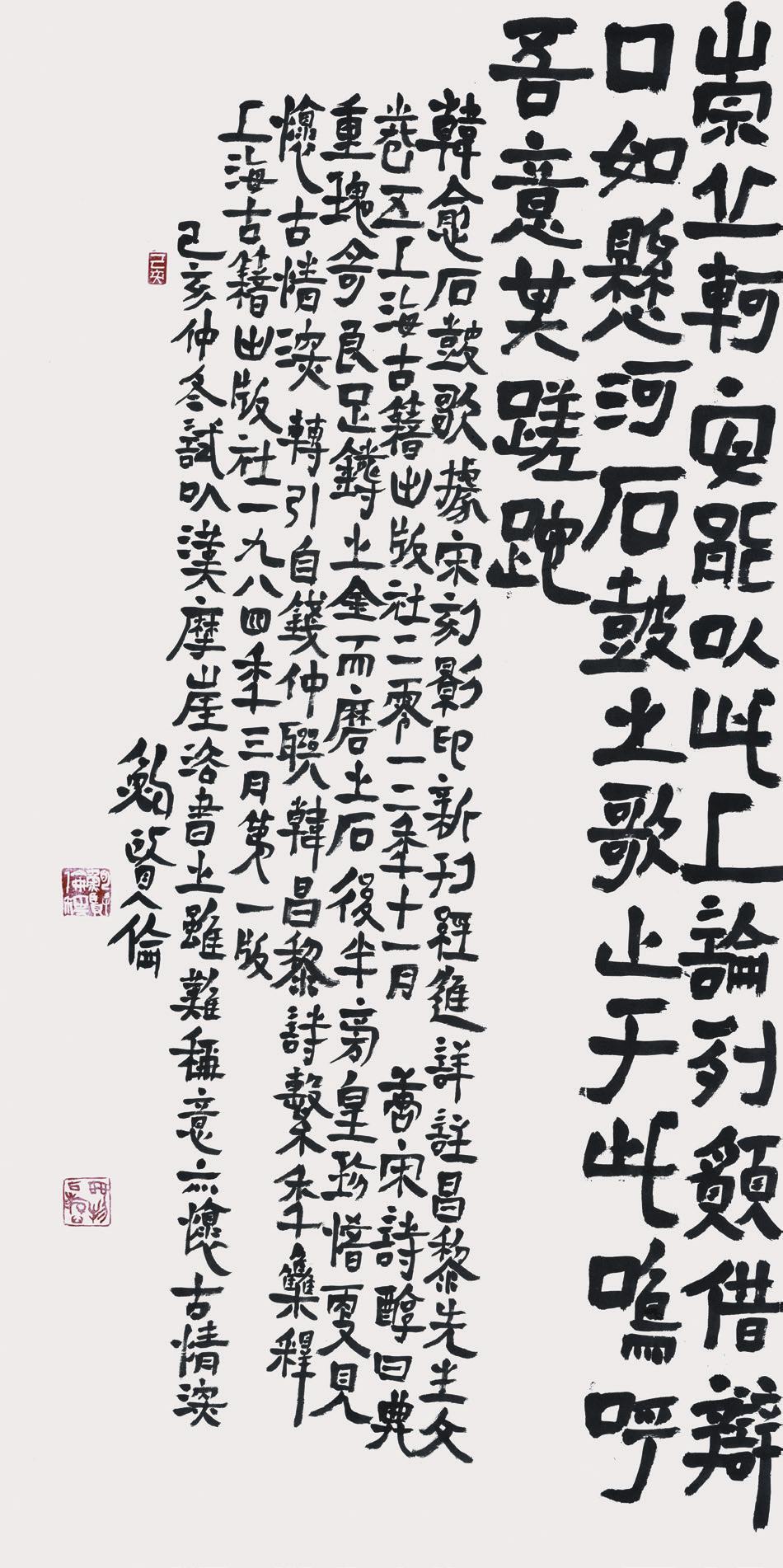

2019年初,学生何国门将巨幛《归去来兮辞》原大摹刻于浙江新昌石门坑村崖壁上。“当时我觉得这是不可能的事情。”在鲍贤伦看来,艺术振兴乡村是件特别实事求是的事,社会学和艺术层面皆意义深刻。“这件事情做成了,一是中国文化的弘扬,二是一种艺术风格的张扬,三是为家乡服务。”

刀痕笔韵,金石永年。一瞬之兴,千古佳谈。但他依然期待突破。

对上海,鲍贤伦有一种从心底超越功利的诉求。因为这里是他的家乡,曾为理想呼啸而去,如今又呼啸而归。沪上20年,隐藏着他最深邃的人间情谊。

人生大于艺术,道義重于笔墨。

“大块文章”已开,敛简纵碑,进阶之行,等您来阅。

少年心气

“汉地广大”开篇,只含两件作品:汉史游《急就章终篇》和《良渚颂》,却已足够。两篇巨制(20米长、5米高)分立入口两面大展墙,左右两侧,一古一今,呼应且相对,观者涌入,皆需昂头看。

前者为260件展品中尺寸最大者,正文不过63个字,全文辞藻质朴,关怀悯人,如“中国安宁,百姓承德,阴阳和平…”等内容对照今时疫情笼罩的地球,似有更深大爱。“所以好的文章,包罗万象。”鲍贤伦深有感触。每字字径1米左右,由7张5米高2米宽的巨幅宣纸组成,文后还附200余字跋。字与字之间的交错咬合,灵动却浑然,看似拙纯,实则精心,故浑朴沉雄,吞吐虹霓。

这件作品,创作于疫情发生之前。书者对中华民族精神的颂扬和对社会生活与美好未来的祈愿,以及对长三角江南文化的追根溯源实早埋心底。既有历史文脉,也为时代颂歌。藉此,文和笔亦顺畅结合,更树独到之正能量文化形象。“这样的努力,我以前做得不够。”鲍贤伦自悟。然自我突破,历来是人生最为艰难的命题之一。

《良渚颂》,则是全场唯一一件现代文本。2019年,良渚古城遗址列入《世界遗产名录》,中华文明五千多年历史得到实证。鲍贤伦从事文物工作19年,与良渚渊源深厚,《良渚颂》的作者——北大考古教授严文明先生和他亦有工作往来,此长篇写下,加上跋文,便成为一件非常当代但历史观又很深厚的作品。

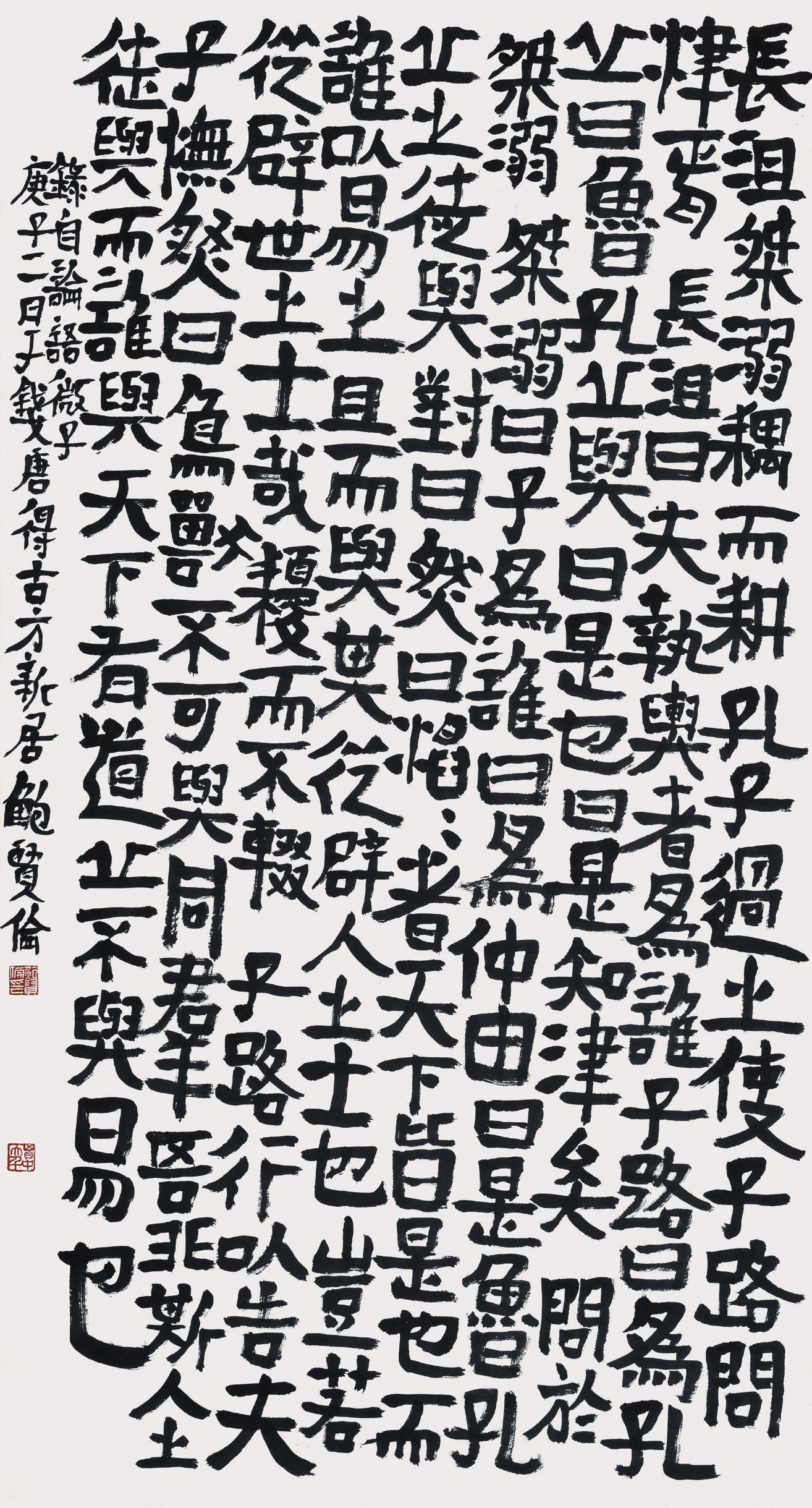

震撼人心后,“笔寄文心”恰时疗愈,以精湛书艺呈现历代文章之美,传统之庚续延绵给予观者脉脉温情。“隶变探微”信息庞大,细节甚多,因这部分展现的是艺术家隶书艺术探索的脉络轨迹与最新创作创新成果,尤其是部分作者历年具有艺术风格嬗变标志意义的代表性作品,反映了其在书法传承创新方面的思考与实践,有一定的样本意义。

6年前,鲍贤伦在中国美术馆展览期间的主题作品《归去来兮辞》事后被制作成摩崖石刻,成为传播书法、建设美丽乡村一项影响深广的文化事件。“丹崖墨痕”部分便以情景再現与局部摹拓题跋形式,还原了这件摩崖书法。身为书者,己作被摹刻石上是人生大幸,而不同载体上的书写则是主动求新。

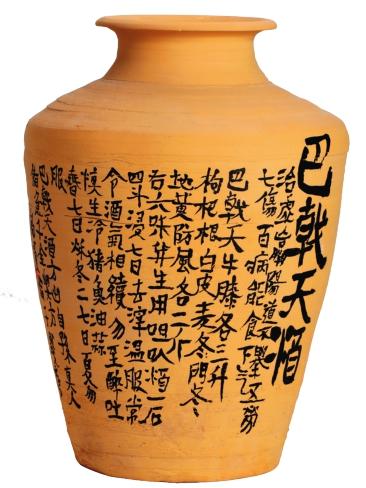

“陶写余欢”展现的便是这种“自觉”。多数人一生,总是在这样或者那样的循环中度过,但鲍贤伦不想余生躺在秦简上复制,更不愿只擅于纸间腾挪。离开熟悉阵地,自会有压力,但因此才会更有想象力。

因拓片本身不平整,写时会不自觉地放弃简牍书写的套路,陶器表面粗糙近似石头,边缘又不齐整,又逼迫抛却书斋里的挥洒从容,却意外开启遥古隶书时代匠人写书状态的神游与畅想。因此,写完这批作品后,鲍贤伦发现自己又开始兴奋:“我原来比较谨慎,觉得艺术创作就是艺术创作,我的经验里面没有玩,其实还是狭隘了,要稍微稍微打开一点。所以,这次其实有很多新鲜的东西,有很多突破,也有很多偶然天成。”

生命书写

气象正大,庚续绵延。鲍贤伦的笔下,既链着千年历史,亦载着人间清欢。半个多世纪的心绪凝结和对父老乡亲的深情眷顾,瑰伟文明的无限景仰与非凡时代的感遇之思,皆融入这一笔一划的黑白宇宙。

与前5次相较,“大块文章”更宏大、厚重,亦愈亘古。

宏大,先在于场地。中华艺术宫原为2010年上海世博会中国馆,不仅是上海重要地标之一,内部空间更异于常规美术馆,开间、层高与进深等对艺术家而言都是极大挑战。但鲍贤伦恰顺势而为,且巧运格局,充分发空间独到气势,更乘势而上,每件大作均先量好尺寸,后量身创作,终得神韵。其次,便是大作之能量,它们簇拥且相合,链接成多维的强大运势。

厚重,乃作品多:260件展品是迄今为止展品数量最多者。品类丰:既有纸上作品,还包括拓片与陶器上的书写。链条长:既有新作,亦含阶段性代表作,成为人们理解乃至学习之难得场所。

亘古,则得力于摩崖碑简之内蕴。五十首办个展,随即轰动艺坛,鲍贤伦却因此被标签化。“其实我一再强调自己是简碑两手抓。这次,我不得不把秦简收敛起来,把碑放大。”在他眼里,简与碑,一个是血肉,一个是骨骼,书写性的简有血液流畅,但体格还需碑撑起来:“碑分为汉碑与摩崖,我取摩崖,因为更亘古。所以这次形式感上和以前不一样,会有喷薄而出的古意,浑然凝重,但少年心气犹在。”

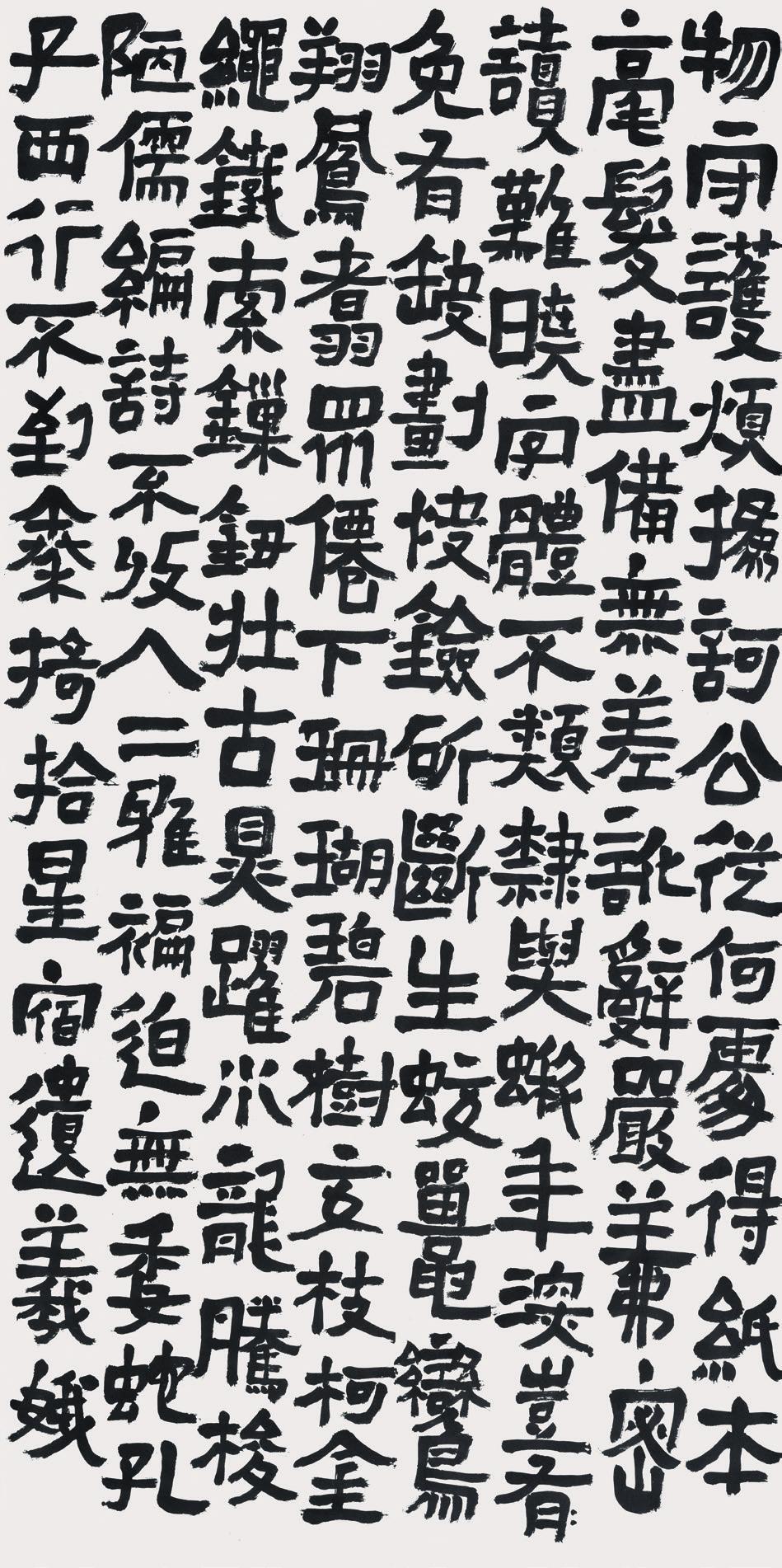

此外,细节亦丰富。如书者对版本的重视。“上古经典流传至今版本很多,我们一定要溯源,找到最早最优的篇章与版本,彰显经典之范。如《泰山刻石铭》,我写好全文后,特意附上一段跋文,注明此本‘据《史记·秦始皇本纪》(中华书局二十四史点校本)”。鲍贤伦极重典范,因为在他看来,书法是艺术的,书法是文化的,书法更是生命的。“书写是一种生命的体验。”

以书修身,悯怀天下。鲍贤伦正以无尽的个体体验,向崇高的中华文明致敬。?

鲍贤伦

籍贯浙江鄞县,1955年出生于上海。1982年春毕业于贵州大学中文系。曾长期在浙江教育、文化、文物部门工作。1974年起先后师从徐伯清、姜澄清、陈恒安诸先生系统研习传统书法和书史书论。1981年获全国首届大学生书法比赛一等奖,2014年在第八届AAC艺术中国·年度影响力评选中,获年度艺术家·书法类大奖。被誉为当今书坛最具现实影响力的书家代表,隶书创作领域的前沿探索者。

近年来先后在杭州恒庐美术馆、宁波美术馆、北京中国美术馆、杭州浙江美术馆、沈阳鲁迅美术学院美术馆、上海中华艺术宫等举办个展。

出版有《鲍贤伦隶书对联册》《鲍贤伦书法集》《鲍贤伦书法档案》《我襟怀古——鲍贤伦书法展作品集》《鲍贤伦隶书<前后赤壁赋>》《倾盖录——刘一闻鲍贤伦书学对话》《大块文章——鲍贤伦书法集》等。

2005年起,担任中国书法家协会理事、隶书委员会副主任,为浙江省书法家协会第四第五届副主席、第六第七届主席,浙江省文史研究馆馆员,西泠印社社员,浙江大学艺术与考古学院教授,中国国家画院研究员,中国艺术研究院书法院研究员,中国兰亭书法艺术学院名誉院长。