膀胱灌注化疗后延迟拔除导尿管对缓解尿道疼痛的护理观察

2020-09-16陈艳梅韩景璐陈晓松

陈艳梅 韩景璐 陈晓松

膀胱癌在我国是泌尿系统最常见的肿瘤,大多数为低级别非肌层浸润性膀胱癌,标准的手术方式为经尿道膀胱肿瘤电切术,但术后如果不采取其它治疗,两年内肿瘤复发率将超过50%[1]。膀胱灌注化疗是目前预防非肌层浸润性膀胱癌术后复发最常用的一种治疗手段[2]。膀胱灌注可选用的药物很多,常用的包括吡柔比星、表柔比星等。吡柔比星是新一代半合成蒽环类抗肿瘤药物,既往实验研究表明,吡柔比星在膀胱肿瘤组织内弥散速度快、抗癌活性强,可有效、迅速杀伤肿瘤细胞。多项临床研究亦证实吡柔比星对预防膀胱癌电切术后复发有较好的疗效[3,4]。但应用吡柔比星灌注后即刻拔除导尿管,除了膀胱刺激相关症状外,患者往往主诉不同程度的尿道疼痛,导致患者恐惧,成为降低治疗依从性的原因之一。目前对于缓解灌注后尿道疼痛的方法报道有限,本研究拟通过比较吡柔比星膀胱灌注化疗后延迟拔除导尿管或即刻拔管对拔管后尿道疼痛的影响,以期探究改善灌注后尿道疼痛的方法。

对象与方法

一、一般资料

选取2017年1月至2018年11月在我院泌尿外科行膀胱灌注化疗延迟拔管的50例患者作为观察组。另选取2016年12月以前的50例膀胱灌注化疗后即刻拔管患者作为对照组。观察组男36人,女14人,年龄43~80岁。对照组男35人,女15人,年龄46~82岁。两组患者一般资料无统计学差异。

二、膀胱灌注方法

由制剂室统一配制的吡柔比星30 mg,加入5%葡萄糖50 ml中备用。把配制好的药液按细胞毒药物运送到外科门诊换药室,治疗护士选择适宜性好的导尿包,以无菌导尿技术操作规程插入一次性导尿管,放出残余的尿液后将药物沿尿管开口端缓慢注入。

观察组:膀胱灌注后夹闭尿管,嘱患者按照平卧位、左侧卧位、俯卧位、右侧卧位的顺序,每7分钟翻身一次[5]。翻身完成后打开夹闭的导尿管,使尿液流出,嘱患者多饮水直至引流出的尿液变成清亮为止。这时将尿管水囊中的水缓慢抽出,然后嘱患者排尿,使尿管自行脱出。

对照组:膀胱灌注后用10 ml生理盐水冲洗尿管后,即刻缓慢将尿管拔除。然后同法翻身。

三、观察指标

观察指标包括膀胱灌注后不良反应、疼痛评分和依从性。膀胱灌注后第2天电话随访患者,询问患者灌注后尿频、尿急、尿道疼痛、血尿、排尿困难等不良反应发生情况,并采用数字评定量表对尿道疼痛患者进行疼痛评分(0~10分)。0表示0级疼痛;1~3为Ⅰ级疼痛(有疼痛但可以忍受,能正常生活,睡眠未受干扰);4~6为Ⅱ级疼痛(疼痛明显,不能忍受,需止痛药物,睡眠受到影响);7~10为Ⅲ级疼痛(疼痛剧烈,不能忍受,需止痛药物,睡眠受到严重干扰)[5]。评价依从性主要内容有:是否做到合理饮食;是否配合医护人员开展灌注操作;是否按照指定时间灌注;是否遵医嘱用药;是否遵医嘱定期膀胱镜检查等。若上述内容均满足要求,即依从性好;若有3~5项满足要求,即依从性一般;若≤2项满足要求,即依从性差。

四、统计分析

采用SPSS 21.0进行统计分析,采用卡方检验、Fisher精确检验和秩和检验比较两组患者一般资料、不良反应发生率、疼痛评分和依从性的差异,应用双侧检验,P<0.05有统计学意义。对照组患者数据来源于之前研究积累的数据。

结 果

一、膀胱灌注后不良反应

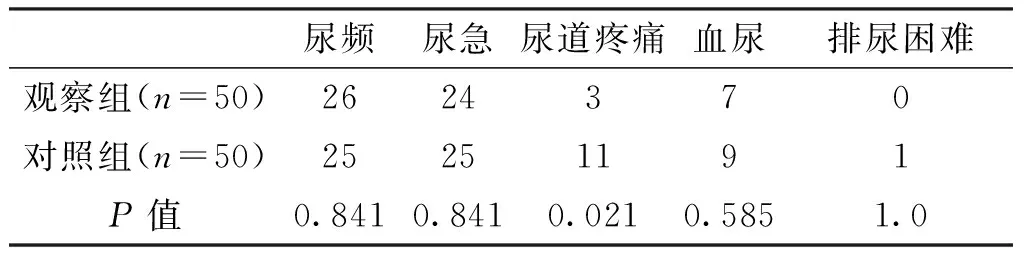

观察组和对照组在尿频、尿急、血尿和排尿困难等方面差异无统计学意义,只有尿道疼痛方面明显低于对照组(P<0.05)(见表1)。

表1 观察组和对照组患者膀胱灌注化疗后不良反应发生情况

二、膀胱灌注后疼痛评分

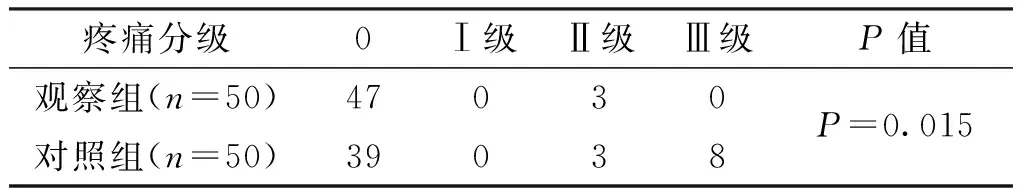

观察组仅3例患者出现尿道疼痛,均为Ⅱ级疼痛,对照组有11例患者出现尿道疼痛,其中Ⅱ级疼痛3例,Ⅲ级疼痛8例,两组患者疼痛分级有统计学差异(P<0.05)(见表2)。

表2 观察组和对照组患者疼痛评分

三、依从性评价

观察组依从性好为48例,一般2例,对照组分别为40例、6例、4例,两组治疗依从性比较,差异有统计学意义(P<0.05)(见表3)。

表3 观察组和对照组患者依从性评价

讨 论

经尿道膀胱肿瘤电切除术是非肌层浸润性膀胱癌的标准治疗方案,术后膀胱灌注化疗,是预防肿瘤复发和进展的主要治疗手段。但是,膀胱灌注后患者会有不同程度的不良反应,如尿频、尿急、夜尿增多等刺激症状及下腹痛、尿道疼痛、血尿等,使患者对治疗产生恐惧,显著影响了患者足疗程灌注的依从性。既往研究报道联合透明质酸灌注可减少化疗药物带来的下尿路刺激症状,但对于缓解尿道疼痛的干预手段报道则不多。此前有对58例患者的研究发现,留置气囊尿管有助于减轻患者膀胱灌注后尿道痛[5]。本研究对观察组和对照组患者都进行了健康教育,患者合理饮水和饮食[6]。通过对观察组患者灌注后延迟拔除尿管,结果显示尿道疼痛的发生率明显降低,而且两组患者在尿道疼痛出现时间和持续时间上有所不同。观察组3例患者中有1例疼痛较重,通过多饮水、增加尿量而缓解。余下2例患者只有轻微疼痛,嘱其多饮水(每日2 500~3 000 ml)后好转。无患者因疼痛推迟下一次灌注。对照组尿道疼痛出现的时间是灌注后1~3天,且有6例患者因疼痛严重推迟3天灌注,有2例延迟一周灌注,3例患者经多饮水后好转。而观察组没有患者推迟下一次的灌注时间,都能按时进行灌注治疗,缓解了患者的恐惧心理,提高了患者的依从性,使患者的满意度随之提高[7]。

在本研究中,观察组和对照组在尿频、尿急、血尿等不良反应发生率方面无统计学意义。由于两组患者均仅采用吡柔比星灌注,且为保证治疗效果,无法完全避免药物对膀胱黏膜的刺激。联合应用诸如透明质酸等辅助药物有望缓解化学性膀胱炎相关症状[8],但对于尿道疼痛的缓解还需进一步评估。膀胱灌注后延迟拔除导尿管可减少吡柔比星与尿道黏膜直接接触的时间,降低了尿道粘膜充血、水肿等尿道损伤[9,10],有助于减轻化疗药物导致的尿道疼痛。此外,由于药物反复刺激,膀胱灌注化疗患者远期可出现尿道狭窄,导致排尿困难[11]。延迟拔除导尿管减少药物对尿道黏膜的直接损伤,理论上可降低远期尿道狭窄的发生率,还需今后进一步研究观察。

本研究局限在于研究病例数量有限,且为回顾性分析,无法避免选择患者的偏倚,同时未将患者的灌注次数纳入统计分析。今后需要更大样本量的随机对照试验研究延迟拔除导尿管对缓解膀胱灌注化疗后尿道疼痛的关系。但是本研究初步说明了延迟拔除导尿管有助于缓解患者膀胱灌注化疗后尿道疼痛的发生率和疼痛程度,有望提高患者依从性和满意度,成为膀胱灌注化疗的改良方法。