猫的悲喜剧

2020-09-15叶广芩

叶广芩

雨夜,窗外传来几声细嫩的猫叫。

披衣出来,见树丛下一黑一花两只仔猫紧紧相依,瑟瑟发抖。抱起,它们竟死死抓住我的衣服,再不松爪。细看,毛透湿,眼极大,极丑。于是我恻隐之心大动,抱回屋内,决计待明日天晴放出去,任它们的母亲来寻。

我将猫儿放在空调旁用热风烘,又端来牛奶,俩猫食量颇大,一盆奶顷刻见底。吃饱烘干,它们便开始在屋内寻事,毫无做客的拘谨。各角落巡视完毕之后,黑的对地上的书产生了兴趣,一本《日本战后经济分析》,先用爪碰,又用鼻嗅,最后便动齿撕咬了。丈夫大惊,拎着猫颈使之与书分离,猫儿四只小爪在空中抓挠,一副极不情愿的小模样,可爱至极,使人想到这是一只爱读书的知识分子猫。花的则对垃圾口袋展开攻势,一通撕咬抓挠之后,顶着一脑袋西红柿皮扭进卧室。

翌日,风和日丽,我准备将它们送出,却无论如何找不见猫的踪影。大约是听了要被送走的话,一只钻进床底下,一只藏进大衣柜,任你叫破嗓子,也不露面。丈夫说,这两只猫八成懂汉语,要不不会这样。傍晚,又下雨,二猫怏怏而出,爬上人的膝头,小心地窥探人的脸色,那眼神端的让人心动。

于是我便将它们留下,取名为黑咪、花咪。于是它们成了两只懂汉语的日本猫。

陆游老先生曾为猫而叹:“惭愧家贫策勋薄,寒无毡坐食无鱼。”那是旧社会的猫,毕竟远了,眼前的黑、花二猫尽管出身不太光彩明了,却是地地道道的现代猫,它们比陆老先生的猫进步了近千年。现在,很多商店都有宠物用品可供选购——牛肉、鸡肉、鱼肉做的猫粮、猫罐头一应俱全;维生素、纤维素按比例科学搭配;供猫儿睡卧的垫子,实用漂亮的猫厕,强力除臭灭菌的猫砂,猫用香波、护毛素,磨爪子的纸板,防蚤防蜱的颈圈,培养猫性情的各类音乐磁带……也就是说,只要有猫,转一趟商店,连吃的带用的全能配齐。

黑、花二猫虽无上述装备,但嘴是绝对不亏的。留学生们课余多在饭店操刷碗行业,知我有猫,便常将生鱼片、炸大虾之类的剩饭用塑料袋兜了送来,且进门就喂,引得二猫心也野了,老盼人来。门铃一响,二猫便“嗖”地蹿到门边,等着。在外面被折磨得痛苦不堪的留学生,到了我这儿,如进了“解放区”,跟人跟猫比着赛地说中国话,唯恐被人当成哑巴。二猫善解人意,常屁颠屁颠地追在人后,用身子蹭人的腿。它们也常被留学生们借走,玩个一天半天再送回来。回来的猫咪们总是挺着滚圆的肚子。有一次,留学生们开忘年会,将二猫弄去助兴。它们回来时竟是一嘴啤酒沫子,走路也如日本人一样,四条腿抡开内八字……

好景不长,转眼归期在即。在收拾行李的同时,二猫的出路便成了亟待解决的问题:留学生们没有谁能担起抚养责任,上课、打工,闲暇有限,与猫玩一会儿可以,长期饲养困难;日本人则别有想法:“啊,杂种啊……”——东洋人对“种”的要求过于认真,家庭饲养的猫狗都有“血统书”,保护得比自家的身份证都仔细,谁也不会为两只拾来的野种伤神。

久无良策时有人告诉我,此事可以与日本弃猫防止委员会联系,怎么说也是他们该管的事儿。很快查到了“委员会”的电话号码,拨通,对方问了我的地址、电话、姓名、职业,问了猫的年龄、毛色、性别、品种,接着“委员会”让我不必着急,说这事不属他们直接管,但爱猫是大家的事,绝不能看着与人最亲近的小动物流落街头,他们会积极帮我寻找养主。他们还叮嘱我,不许不负责任地将二猫随便抛弃——日本昭和四十八年(1973年)十月颁布了一条法律:对于猫,人类有饲养的责任和义务,因某种原因不能抚养则必须与日本弃猫防止委员会相商,私自弃猫者,罚款38万日元,并记录在案。我懵懵懂懂地放下电话,半晌方悟出,此举实欠考虑,祸耶福耶难下论断。

自此,时有“委员会”的电话打来,不是提供收养二猫的人家,而是来询问猫们是否健在,想必是好不容易抓住一个自投罗网的倒霉蛋,且抓外国人比抓本国人更有“意趣”。苦了我,铁鞋踏破,难寻养猫人。

半个月过去,仍未替猫寻到新主。二猫在家里照吃照睡,照样翻腾跳跃,全然不知分离即将来临。

行李已寄往国内,飞机票已拿到手,只剩下拍屁股走人时,来了两个留学生收猫代表,孙君与周君。这两位博士受与二猫有过交情的中国人之托,下了最后决心,一人收养一只猫,孙黑,周花。看俩博士那毅然决然的劲头,直让人感动得说不出话来。丈夫于心不忍,说博士们的课业已然很重,收养小猫的决定过于轻率,他转嫁一只猫就是转嫁一份责任,转嫁数十万元罚款,这事万万使不得。

恰巧,朋友木村君自新潟来送行。木村是株式会社的头儿,有钱,一进门便一眼相中黑咪,说黑咪是商人的吉祥物,可招财进宝,想将黑咪带走。在场人员全体力争,说二猫乃一母所生,骨肉断断不可分离,要黑猫必须搭配花猫,有爱屋及乌之说便有爱猫及猫之举。木村虽极不情愿,但在众人压力之下也奈何不得。

于是,在那个太阳明晃晃的下午,二猫被装上汽车,奔向了新潟的新家。

我们一家人来到成田机场,即将离开日本之时,满心挂念的唯有两只猫。在候机楼,丈夫给木村打了个电话,问询二猫情况。对方说:“好着呢,能吃能闹,就是太野,不聽调教。”

丈夫对着电话大声喊:“它们不懂日语!”

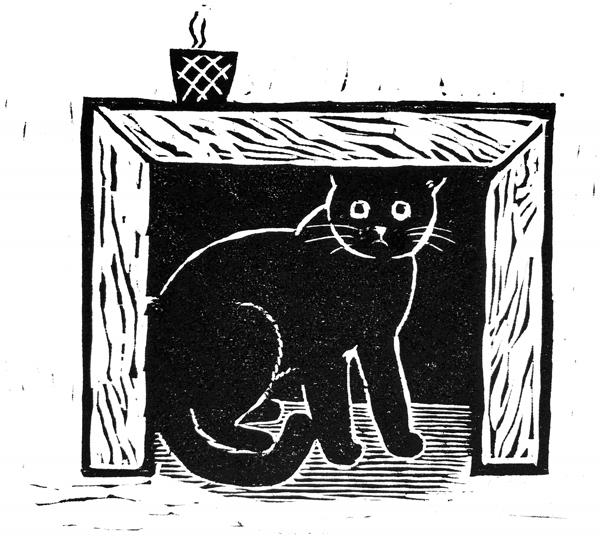

(桑 榆摘自江西人民出版社《我爱这热闹的生活》一书,张伯涛图)