广东省域城市网络的“核心—边缘”结构再解读*

——基于“流动空间”视角的实证研究

2020-09-14王启轩张艺帅WANGQixuanZHANGYishuai

王启轩 张艺帅 WANG Qixuan, ZHANG Yishuai

0 引言

广东省长期以来作为“世界制造工厂”,在资本与“人口红利”的结合下,迅速完成了原始财富积累,崛起为我国经济第一大省及华南地区重要的经济增长极。新时代下,我国社会的主要矛盾已经从“不发达”转变为“不充分”与“不平衡”。这一矛盾在广东省域体现为:外围地区社会经济发展相对“不充分”;发展水平较高的珠三角城市群地区与外围地区的较大“不平衡”。而社会舆论及学界的关注、研究重点往往集中于珠三角九市,对外围地区的研究探讨明显较少。在当前建设粤港澳大湾区世界级城市群等议题的背景下,先厘清广东省域内部的城市体系关联特征,进而探讨如何以珠三角核心城市区域来带动外围城市协同发展,具有十分重要的意义。

多年来各级政府非常重视区域协调发展问题。2012年《广东省城镇体系规划(2012—2020)》提出,要“强化省内协调发展”,对省内中、东、西、北4大区域的发展有明确要求;2016年《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《广东省新型城镇化规划(2016—2020年)》指出,在我国经济发展步入“新常态”的背景下,需要“推进珠三角地区优化发展和粤东西北地区振兴发展”,加强区域协调性和整体性。同时,随着“粤港澳大湾区”成为国家战略及其规划议程的不断深入,广东省域核心地带能否对接港、澳形成全球化功能等级跃迁,与其外围广大的功能腹地能否对湾区建设提供有效支撑密不可分。因此,广东省核心地区与外围地区能否建立高绩效的网络空间体系对于这一规划议题的重要性不言而喻。

随着网络社会的崛起,卡斯特尔(Castells)[1]“流动空间”理论逐渐被泰勒等城市网络研究学者奉为圭臬[2],其影响下的城市网络等研究方法亦为广东省域城市空间组织的研究提供了新的思路。本文运用第三次全国经济普查的广东数据库,构建基于“总部—分支”关联的广东省域城市网络,从层级划分、关联方向和腹地状况等方面分析广东城市网络的关联特征,以期为广东省各区域板块的协同发展提供一定的规划启示。

1 相关研究综述

1.1 世界城市网络到城市—区域研究

从霍尔(Peter Hall)[3]于1966年首次在现代意义上提出“世界城市”这一概念后,弗里德曼(John Friedmann)[4]和萨森(Saskia Sassen)[5]等学者对“世界城市”“全球城市”等概念做了进一步的研究和界定。进入21世纪后,随着信息数字化社会的来临,城市间经济、交通乃至个体等要素流动大多能够以某种形式被测度和记录,从而可为衡量城市网络及其结构关系提供重要的数据来源。与此同时,学界关注重点也逐渐由克里斯泰勒的“中心地理论”影响下的世界城市体系研究演化为基于“流动空间”理论的世界城市网络研究[6]。

在泰勒(Peter Taylor)领导的GaWC团队对世界城市网络的研究成果基础上,霍尔(Peter Hall)[7]主持的POLOYNET研究聚焦于大都市区的多中心结构和网络,其核心是探讨巨型城市区域系统中各独立成员间的相互依赖关系。该研究首次将全球城市网络的研究方法拓展到区域尺度上,成为各国学者运用此方法研究相关区域议题的经典案例。

1.2 “流动空间”理论与发展

卡斯特尔(Castells)[8]等人对“流动空间”的研究指出,随着全球化和信息化的深入,城市不再是独立存在的物质实体,越来越多地受到外部要素的干预,城市之间的联系可以不再依托于实体的“场所空间(space of place)”,跨国公司间的经济贸易、不同地区人群的信息传递等可以在短时间内通过网络等方式完成,这些“流动要素”在城市“节点”之间错综复杂的流动,成为主导区域空间组织形式的决定性力量[9]。

目前,国内外基于“流动空间”的研究包括:(1)对城市间信息流、交通流等与基础设施建设相关的“流”要素的间接测度研究,包括航空网络[10-12]、铁路客运网络[13]、互联网网络[14-17]等方面的研究;(2)利用大数据对区域间“人”的个体行为进行直接测度,涉及全国、城市群等多个空间范畴[18-19],以及旅游、商务出行[20]等多个行为个体层面;(3)对城市间重要企业联系的测度,其中应用比较广泛的当属GaWC团队多年来对世界城市的研究,该研究利用全球生产性服务业企业的布局,定量研究世界城市网络[21-24],包括企业及其分支机构的联系[25]、高端生产性服务业机构的组织联系[26]、大型金融企业在不同地区的布局[27]等诸多方面。

我国以“流动空间”理论为基础的区域城市网络研究方兴未艾,以唐子来[28]38-39、程遥[29]、赵渺希[30]等人基于“总部—分支”等企业组织角度的研究较为典型。总而言之,借鉴相关方法论经验可以有效地描绘和解析我国区域城市网络的结构特征。

2 研究框架

2.1 研究范围

目前广东省范围内“流动空间”视角下的实证研究主要集中于珠三角地区[31-33],仅少部分学者在研究珠三角时涉及了广东省全域[28]38-39,对广东省全域的城市网络关系以及珠三角与外围地区城市关系的探索相对不足。

以广东省全部21个地级市所包含的所有78个区县功能单元为研究对象①由于大部分城市的市辖区已经发展融合为统一整体,所以各地级市市辖区不再细分(以2016年行政区划为准)。,同时结合相关政策文件,将广东省域分为“珠三角”及“粤东”“粤西”“粤北”4大功能板块②“珠三角”地区包括“广州、深圳、珠海、佛山、江门、东莞、中山、惠州、肇庆”9个地市。“粤东”包括“汕头、汕尾、潮州和揭阳”4个地市;“粤西”包括“阳江、湛江和茂名”3个地市,“粤北”包括“韶关、河源、梅州、清远和云浮”5个地市。。

2.2 研究指标与方法

以2013年第三次全国经济普查广东省全产业企业数据为基础,整理得到广东省域城市(区县)间的企业关联网络;并借鉴安德森(Alderson)[34]、唐子来[35]31等较为主流的总部—分支企业城市网络方法。定义Sij为总部在i城市,分支机构在j城市的m个企业p的关联,Sji为总部在j城市,分支机构在i城市的n个企业q的关联;Tij为总部在i城市、分支机构在j城市所有的企业关联,Tji同理,Vij/Vji是两城市间的联系总值(称“网络关联度”),则:

其中k为该公司权重,对支公司以上级别的分支机构权重赋值1,对支公司一级的分支机构权重赋值0.5;同时借鉴上述研究中“入度”Ii、“出度”Oi和“中心度”Ci等概念作为重要研究指标,公式为:

以此构建基于企业联系的广东城市网络模型,并进行分析。

3 广东城市关联网络特征分析

3.1 省域“网络化—中心地”特征共存

3.1.1 省域整体网络特征

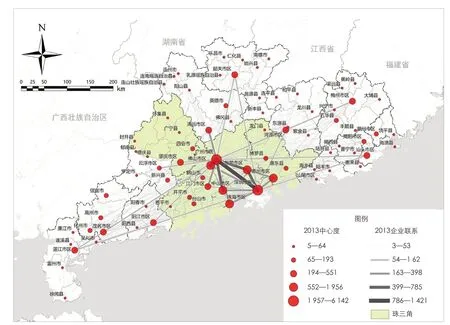

从区县层面构建广东省域范围内的企业“总部—分支”城市网络(见图1),发现:广东省域城市网络整体呈现出典型的“核心—边缘”特征,珠三角城市群核心地区与外围地区的差异明显。“网络化”主要体现在珠三角9个城市范围内,“广东—深圳”两个核心城市的联系最为紧密,其与佛山、东莞等珠江口沿岸城市共同组成了城市网络的核心地域;外围地区对于该城市网络的融合程度明显不足,仍依靠上级或区域核心城市支配企业经济活动,显现出典型的中心地特征。

图1 广东省区县企业流城市网络Fig.1 The enterprises-based urban network among counties in Guangdong

网络分析显示,广东省域城市网络的“核心”相比传统“珠三角九市”的范围更加集聚,尤其集中于珠江口东岸各市(见表1)。通过“核心”与“边缘”间的密度矩阵可以直观地看出其网络联系差异,体现在:珠三角城市群内部核心地区与外围地区的城市网络密度差异明显;“核心”至“边缘”的网络密度较高,而“边缘”至“核心”及其自身内部的密度很少,说明外围区县较依靠上级或区域核心城市支撑企业经济活动的运转。

表1 广东省域城市网络的核心—边缘密度矩阵Tab.1 The densitymatrix of core-periphery in Guangdong based on network analysis

3.1.2 珠三角与外围地区的网络差异

基于省域城市网络特征的基本判断,利用“关联度”与“中心度”等指标,可测度“核心”与“边缘”的发展差距。

关注各区县间的网络关联度。各区县间关联度差距巨大,其中关联最大值为广州市区—深圳市区(关联强度1421,以此为100标准化),超过15的皆为珠三角核心地区市区间的联系,而外围区县间联系的最大值为汕头市区—潮州市区(2.32),表明地区网络活力高度集中于珠三角地区;区域间各区县联系度总体呈现珠三角内部、珠三角—外围地区核心区县、珠三角—外围地区次级区县和外围地区内部3个梯度的层级分布格局(见表2)。

关注各区县的网络中心度,及其与地区生产总值(GDP)的关系。通常而言,GDP是判断地区发展水平较综合的指标,利用各区县的网络中心度与相应的GDP做线性回归(见图2),发现两者具有强相关性(决定系数R2=0.936),表明网络视角下总部—分支机构的经济发展模式与各城市功能单元自身经济发展水平密切相关;同时9个珠三角城市中有7个城市的网络中心度和GDP皆处于前列,表明广东省域城市网络权力高度集中于珠三角这一核心地带。同时,珠三角地区的区县中心度占全省的76.75%,足见珠三角城市(区县)在省域经济发展中的核心地位。

图2 区县GDP与企业联系中心度的关系Fig.2 Regression analysis between network centrality and GDP

当前,广东区域发展的不均衡问题已经非常突出,网络视角下“核心”与“边缘”的划分从企业关联层面将区域中各地的实际联系差异凸显出来。其中“核心”地域由网络化发展模式主导,各地区间经济联系紧密;而大部分“边缘”则由中心地模式主导,外围区县需依赖其中心市区统领发展。

3.2 城市网络方向及次区域剖析

3.2.1 省域各区县关联方向

“总部—分支”模型建立了有向的城市网络,唐子来[35]32-33等人对全国城市网络的研究中使用“关联方向指数”(关联方向指数D=(Oi-Ii)/Ci)这一概念,比较了城市在区域内的辐射能力和其在区域内的集聚能力的相对关系。

比较各区县的关联方向指数(见表3),发现除广州(0.579)和深圳(0.585)外,所有区县关联方向指数都小于0.3,大于0的单元仅有茂名市区、梅州市区等4个地区。这一结果表明在广东,广州和深圳的外向辐射能力要远超其他城市,而如东莞、佛山等中心度较高的城市,也表现出在区域经济协作中“从属”于广州和深圳的特征,对两地产业功能的外溢起到一定承接作用。值得注意的是,茂名市区、梅州市区等地“出度”大于“入度”,一方面表明其在本市域次级网络结构中处于主导地位;另一方面也表明两地承接珠三角产业辐射能力较弱,在今后发展中亟待增强。

表2 主要城市联系度排序Tab.2 Ranking of the degree of connectivity

表3 广东省中心度前25位区县单元的关联方向指数Tab.3 The correlation direction index of the top 25 counties in Guangdong according to centrality

3.2.2 次区域城市网络剖析

GaWC研究小组及国内学者对全球城市网络的相关研究表明,在世界城市网络动态发展格局中,广州和深圳集聚各类跨国企业等重要分支机构的“门户”作用正在不断崛起[36-37];上文分析亦说明在广东省域范围内,广州和深圳是统领各城市发展的两个核心城市,珠三角范围内其他城市也不例外。考虑到“流动空间”的尺度敏感性,在省域次级区域中亦要培育增长极以带动周围落后区县共同发展。通过城市(区县)在次级区域城市网络中的“出度”,及其承接广州、深圳两大核心城市企业分支的“入度”,可判断该次区域的城市网络特征并识别门户城市。

在“粤东”地区(见图3),“潮汕三市”的跨市域的联系已较紧密,汕尾地区则相对独立。汕头市区在本区域内的出度为93,远超其他区县单元,同时接收来自广州和深圳的入度达239.5,在粤东地区承担着门户作用。

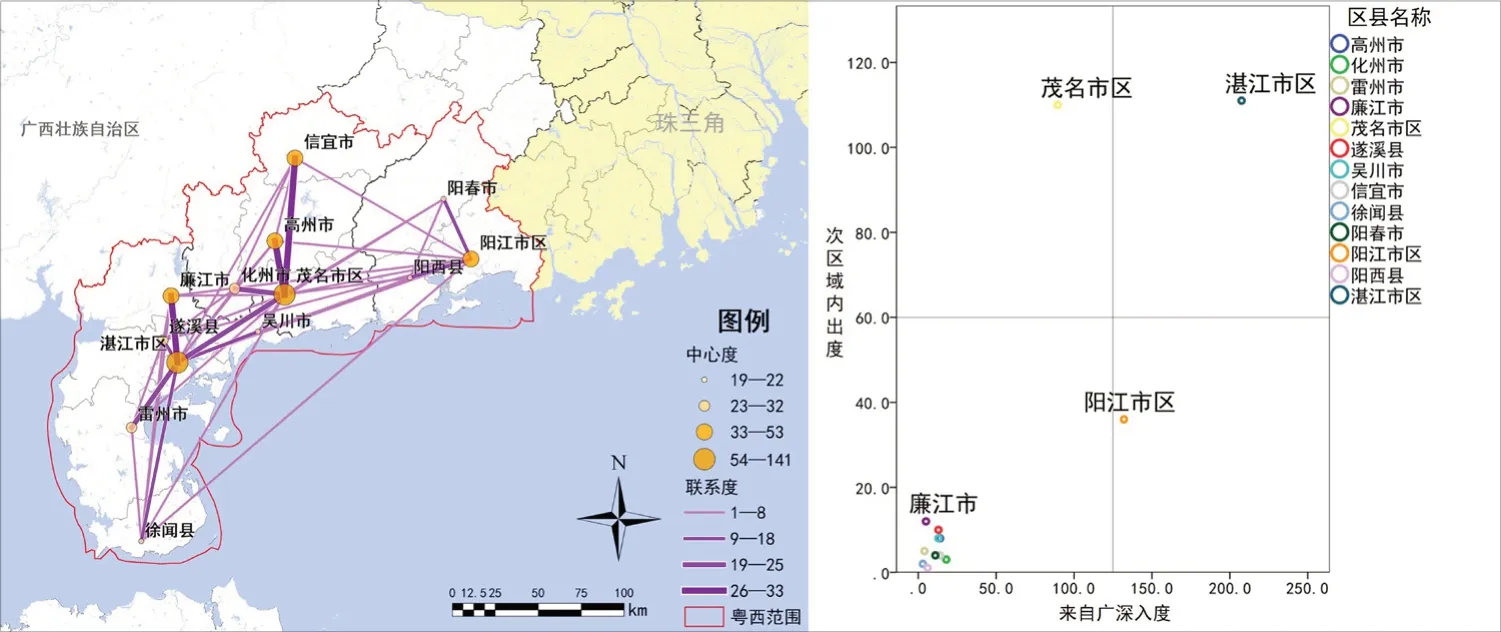

在“粤西”地区(见图4),湛江与茂名间的联系相对密切,阳江与其他两市的联系相对较弱。湛江市区在本区域内的“出度”(111)和集聚广深两市的“入度”(207.5)皆为最高值;茂名市区在次区域中实力较强而承接能级弱于阳江市区。

“粤北”地区相比其他片区(见图5),其内部区县间仍未能形成明显的网络结构,各市独立发展的态势较为明显。清远和韶关市区接受广、深两市的“入度”较高(均超过200),其他地级市区则以辐射市域内区县为主;显然广、深二市主导了该地区城市网络的发展,起到了省域核心与组织“粤北”网络发育的双重作用。

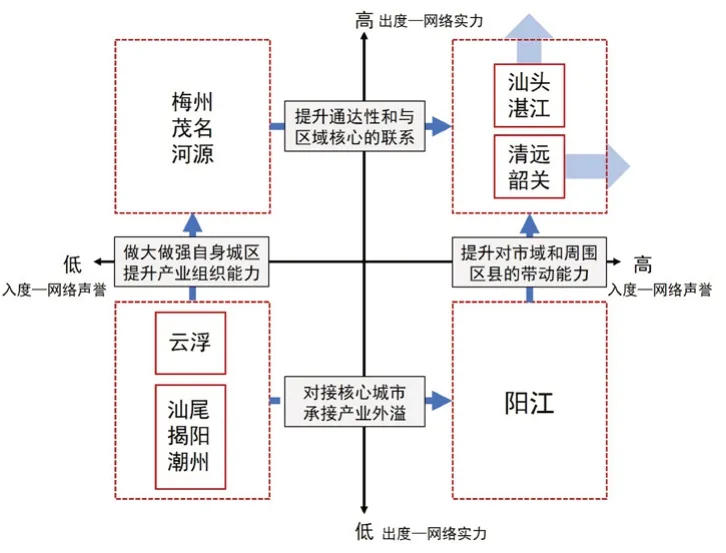

根据各地级市区接收广、深两市联系的“入度”(以125为界)和对本区域内各区县的“出度”(以60为界)的差异,可以将珠三角外围协同发展地区12个地级市的市区进行归类:第1类为汕头、湛江、清远、韶关,其中汕头、湛江分别是粤东和粤西的中心城市,起到集聚上级城市辐射并带动下层级城市发展的作用,是次区域级的“门户”城市,有望发展为均衡广东省域空间结构的“极核”;而后两者处于我国南北发展的主动脉之一的京广通道上,便捷高效的时空联系吸引了大量广、深企业的入驻。第2类为阳江,借助邻近珠三角地区的优势承接较多工业企业,但对粤西地区的辐射能力较弱,尚未起到核心与边缘间的“中继节点”的支撑作用。第3类如梅州、茂名、河源,三者拥有较为广阔的区县腹地,但自身暂未承接核心城市较多的辐射。第4类为云浮、揭阳、潮州、汕尾,该类城市市域发展空间有限,下级腹地难以支撑其打造成为区域性强核;同时对高等级城市产业的承接能力亦欠佳,内部控制力与承接外部辐射能力均不凸显。

图3 “粤东”城市网络及门户城市识别Fig.3 The urban network characteristic in eastern Guangdong urban agglomeration

图4 “粤西”城市网络及门户城市识别Fig.4 The urban network characteristic in western Guangdong coastal city belt

图5 “粤北”城市网络及门户城市识别Fig.5 The urban network characteristic in northern Guangdong ecological development zone

针对不同类型的城市,可从网络视角对其未来发展路径提出不同建议(见图6)。(1)对门户型城市而言,汕头、湛江要打造两市中心功能片区,进一步强化集聚次区域高端产业的能力,同时两者亦可在海峡西岸城市群及北部湾城市群中发挥更为重要的作用,成为珠三角乃至广东省对接外部城市群的重要功能节点;清远、韶关则需要借助区域交通优势,吸引优势企业和优秀人才,并谋求跨地域的合作,成为粤北地区重要的枢纽型节点。(2)承接能力较好而辐射不足的城市如阳江,可通过优化延伸地区产业链,加强其与周围区县和地市的联系并提升辐射能力。(3)腹地广阔而承接能力不足的城市如梅州、茂名等,应尽可能争取高速、高铁等区域交通廊道的建设机遇,通过改变其外部通达性,加强与广州等珠三角核心城市的联系。(4)辐射与承接能力暂时不足的城市,要因地制宜差异发展,例如云浮可优先做大做强各自城区,提升其在市域范围的产业组织能力;汕尾等则可借助邻近省域及次区域核心城市的优势,积极对接上一级城市的优势产业外溢。“边缘”地区城市找到适合的方式实现自身的快速提升,可以带动所属区县紧跟珠三角地区的发展步伐,对于改善区域不平衡问题、促进广东省域城镇更加多元发展有较强的现实意义,对全国欠发达地区的充分、平衡发展亦具有一定的借鉴价值。

图6 网络视角的“边缘”地区各地级市市区发展路径Fig.6 Development paths for urban areas of prefecturelevel cities in peripheral areas

4 结论和启示

4.1 主要结论

利用企业组织的“总部—分支”模型对广东省域内的城市网络进行系统分析,从整体结构与关联方向视角探讨省域空间结构特征,并从“流动空间”视角解读省域发展不平衡、次区域网络结构及城市在网络中的辐射承接功能等问题。主要结论有:

广东省域空间作为珠三角城市群乃至“大湾区”发展的“基底”,其珠三角地区与外围地区发展的“核心—边缘”结构尤为明显,其中网络化与中心地特征共存,需要通过强化核心城市带动、培育次一级增长极等方式推动3大外围片区的发展。

广州、深圳双核是广东省域内经济发展的“发动机”与“助推器”;而各城市在区域内兼有对上级城市的承接和对下级城市的辐射作用,低层级的城市可从增强自身在本市域的调控能力,以及加强承接广、深等湾区城市的产业合作等不同路径提升自己的网络地位,充分融入区域一体化发展中。

4.2 规划启示

在我国现行的行政等级体系下,优先集中力量建设省会或区域性中心城市,将其作为省域“核心”,带动“边缘”地区发展,是较为基本和现实的发展路径。而区域核心城市发展取得较为长足的进步后,应重视对次级区域中心城市的培育,如广东“东翼”和“西翼”两个次级城市群都有较为明显的“极核”城市。这类城市对省内次级区域内部及区域间协调发展有较强的带动作用。

同时,规模相似且处于同一层级的城市,与区域内不同层级城市的联系有所差异,其在区域中起到的作用亦不尽相同,故在规划发展路径时不可一概而论。所以对于不同类型的城市,区域网络地位的提升可从增强自身实力、加强与核心城市联系等不同方向把握近期发展亟待突破的瓶颈。

虽然当前社会发展已进入信息时代,但城市间经济联系的提升仍需便捷的交通、优化的企业选址等作为基础,所以在城市群建设及区域协同发展谋划中需要转换思路,变地域空间的“地理邻近”为功能交互的“时空邻近”,借助各地区优势资源与产业,实现区域的整体网络化协调发展。

4.3 未来展望

“流动空间”视角下的城市网络研究纷繁复杂。本文仅从基于企业联系视角对广东省域“核心—边缘”的城市网络特征加以分析并辅以初步机制解释,由于广东与港澳间体制的差异且受数据本身限制,研究并未过多涉及与港、澳相关分析。

粤港澳大湾区发展已经成为国家战略,根据中共中央、国务院于2019年2月印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》,“大湾区”范围包含香港特别行政区、澳门特别行政区和广东省“珠三角九市”。在粤港澳大湾区全面融合与发展建设的背景下,未来亟待加强这一部分的实证支撑。以企业流为代表的城市网络研究,将有助于规划研究与决策者对广东城市网络的发展产生更为全面清晰的认识,亦可对广东省域协调发展过程中的区域空间结构变迁有更科学、深刻的判断。