重返1995

2020-09-12邱慧

邱慧

这次大会无论对中国还是世界都至关重要

1995年的北京,一入秋便连着下了几天的雨。

9月5日,北京怀柔县城的会议中心里,身着粉色套装的希拉里正以美国第一夫人的身份在“九五世妇会·非政府组织论坛”上发表演说,主题为“妇女权益即人权”。

台下掌声雷动,向来古板的联合国代表听后也激动得直跺脚。这是第一次有人将妇女权益与人权在公开场合相提并论。为了听她演讲,大雨里还聚集着上万名非政府组织工作人员。

没人再去注意那些仓促、不尽如人意的细节——怀柔会议中心门外,那面来不及刷漆、藏在硕大塑料油布后的水泥墙被风一吹就能看到裸露的墙体,与周边气派的装饰极不相符;地上的板砖还留有缝隙,残疾人的轮椅碾过会被卡住,雨水混杂着泥泞溅向车轮的四周;五颜六色的雨伞散落一地,堵住了部分过道……

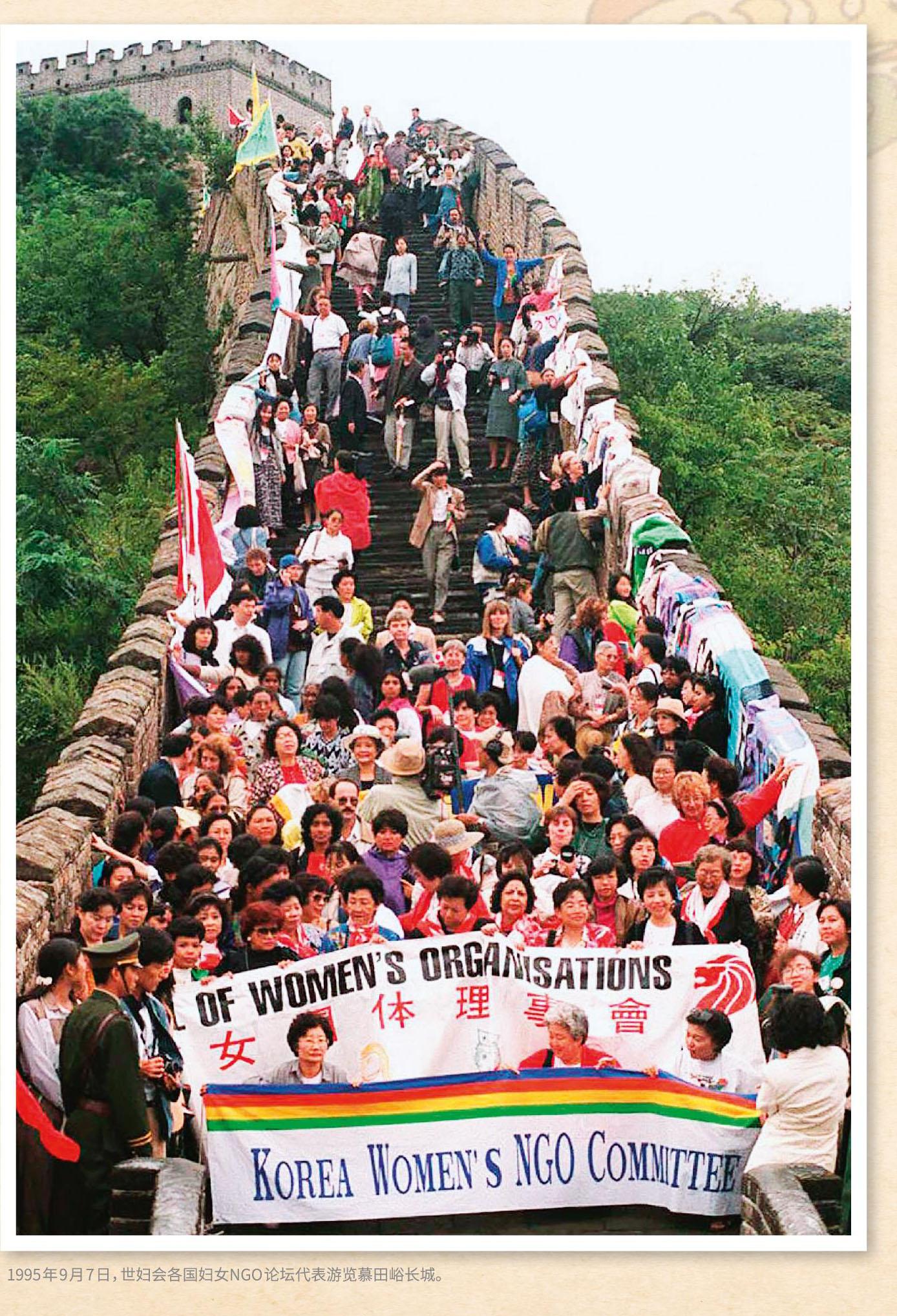

那是出席人数最多的一次联合国会议,189个国家4万余人参与其中。两万平方米的草坪上人头攒动,参与者不论国籍、不分语种,在临时搭建的帐篷里就着同一议题争论不休。

曾任全国妇女联合会国际部部长的邹晓巧全程参与了这场大会的筹备。她告诉《中国慈善家》,这次大会无论是对中国还是世界都至关重要。

艰难选址

1972年12月,联合国大会上一致通过将1975年定为国际妇女年。从当年开始,每隔五年联合国都会召开一次关于妇女问题世界会议(以下简称“世妇会”),会址由各国发出邀请,联合国讨论决定。

前三次会议分别在墨西哥、哥本哈根和内罗毕举行,但由于三次会议上通过的妇女问题条例各国执行情况不佳,第四次世妇会迟迟没有动静。直到1990年5月,联合国经济及社会理事会通过决议,建议在1995年举行一次妇女问题世界会议。

从地理位置看,前三次世妇会分别在拉丁美洲、欧洲、非洲举办。尽管奥地利已经向联合国发出邀请,但按照联合国大会上“尚未举行过妇女问题世界会议的区域应被优先考虑”的原则,大家推断第四次会址或许会在亚洲举办。

如果在亚洲,改革开放中的中国是个不错的选择。在邹晓巧看来,“中国太需要这次机会了”。

此时的中国,刚刚经历过1989年春夏之交的政治风波。来华投资减少、对外贸易通道受阻,国内经济发展也一度受创。

这是中国重新与世界建立良性关系的一次绝佳机会。

1991年1月28日,国务院决定由外交部长钱其琛作为代表向联合国发出邀请。他在给联合国秘书长哈维尔·佩雷斯·德奎利亚尔的信中写道:“亚洲是妇女人数最多的大陆,中国又是世界上妇女最多的国家,因此在中国举办这次会议是适合的。”

钱其琛的信发出两个月后,联合国召开第35届妇女地位委员会(以下简称“妇地会”),就中国发出的邀请作进一步讨论。

会上,西方国家对中国的办会能力提出质疑,也有的以那场政治风波中的“人权”问题提出反对意见。各方僵持不下,意见始终难以达成一致,会址问题只能延期至下一年的妇地会再作商榷。

邹晓巧告诉《中国慈善家》,为了促成办会,那几年全国妇联邀请了全球各地的妇女来中国参观,组织不同国家不同行业的妇女代表来华参与妇女问题研讨会,目的是让她们感受到中国改革开放后的变化,从而在讨论会址时投上赞成票。

发展中国家率先表示支持。1992年3月,第36届妇地会上,由发展中国家组成的77国集团提出了一个支持在北京召开第四次妇女大会的决议案,至少有120个发展中国家表示支持。这份决议案尤为关键,扭转了原本对中国不利的局面。

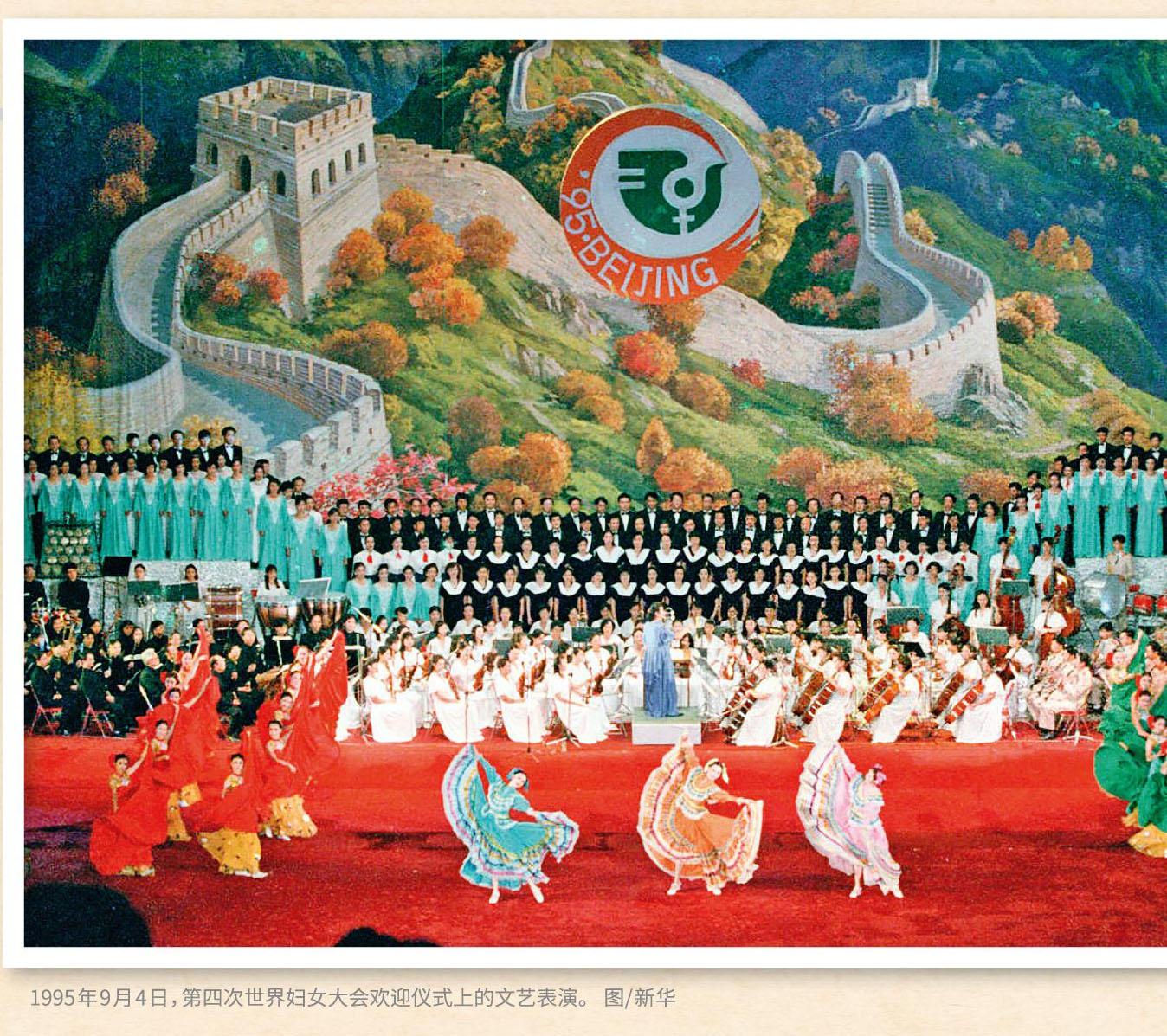

最終,会址问题一锤定音:中国成功申请成为东道国,第四次世妇会于1995年9月4日至15日在北京举办,大会的辅助性会议“95北京非政府组织妇女论坛”(以下简称“NGO论坛”)也确定于同年8月30日至9月8日在北京召开。

438个括号

在国际上,中国大获全胜。但在国内,大家难以兴奋:一直以来,中国妇女问题的研究是小众学科,且主流视角都是马克思主义妇女观,角度单一。

妇女问题的世界性会议要怎么开,讨论什么?大家毫无头绪。全国妇联主席顾秀莲提议,首先得让大家了解世妇会。

妇联内部各自分工,分别组队到地方妇联组织培训学习。从第一次大会的《墨西哥宣言》到第二次会议的《联合国妇女十年后半期行动纲领》,再到第三次世妇会上通过的《内罗毕战略》,逐条讲解。

一时间,全国的妇联组织、高校的妇女研究机构都兴起了妇女问题的讨论风潮,轮番召开主题座谈会,为这次大会做准备。

申办成功5个月后,国务院正式成立了第四次世妇会大会组委会,筹备工作正式启动,联合国的非政府组织代表也派人进驻了全国妇联大楼的三层办公室。

按照分工,全国妇联主要承担NGO论坛的筹备。邹晓巧所在的国际部与外交部一并组成政府代表团,参加国际妇女问题研讨会,了解前沿热点。

参照前三次世妇会,代表团成员一致认为此次大会上应该推出具有中国特色的条例,这一提议在联合国会议通过后,代表团秘书处开始起草《行动纲领》草案。因为条例需要各国共同决议,薄薄几页纸的草案几经各国增改,很快就变成了厚厚一沓。

每年,邹晓巧都要随队前往纽约就具体细则与各国代表逐字逐句磋商。只有与会国全部同意,相关内容才能通过,未通过的则要标上括号留待新一轮磋商。几番讨论过后,每位代表手里的《行动纲领》有150页,约15万字,标括号的有438处。

许多组织的代表认为,《行动纲领》虽然内容丰富但篇幅太长,需要用概括性、号召性的语言,表达各国政府对《行动纳领》的承诺。经过协商,各国共同起草了《北京宣言》,把《行动纲领》里的条例用更为简短、明确,能表达各国共同意愿的方式展现出来。

邹晓巧形容那是一段“原则问题不退让,坚决据理力争”的磋商经历。各国的政治体制、社会习俗、宗教、民族不同,磋商过程中经常会发生冲突。妇女人权、消除贫困和妇女保健、宗教信仰等问题总难达成一致。

在磋商过程中,有国家提到要保留“妇女人权”的概念,但中国代表团希望在“妇女人权”之后附上“发展权、生存权”,这一点始终争论不下,只能一直以括号标记,留到正式会议上再作定论。

临时易址

国内的筹备由时任全国妇联副主席黄启璪带队,对即将举办NGO论坛的工人体育馆和体育场进行改造。

眼看会场筹备接近尾声,变数又出现了。在最后一次的筹备会上,黄启璪带着场馆的航拍图和内部结构图,在会上向各国介绍非政府组织论坛的筹备情况。

出发去纽约时,绝大多数人都没想到,这次会议上中方会提出将非政府组织论坛从工人体育馆易址到名不见经传的怀柔县城。

正在哥本哈根参加研讨会的邹晓巧临时接到通知,要她飞往纽约承担翻译工作。她向世妇会秘书长杰楚德·蒙盖拉传达中国代表团的提议:经过体育专家的测量,工人体育馆难以承载几万人的活动,要将NGO论坛搬到怀柔。

得知这一地点距离举办政府会议的奥体中心至少有50公里时,与会各国代表“炸开了锅”——反对的声音更强烈了,就连原来的朋友也开始质疑。“除了坚持原则,同时微笑面对风暴,似乎没有更好的办法。”最终,考虑到中方理由充分,国际社会还是接受了易址提议。

此时,距离活动开始还剩不到6个月的时间,仍在紧张筹备的国内工作人员听到这个消息都有些泄气,一些消极的声音开始传播。眼看倒计时的天数越来越少,全国妇联召开动员大会,黄启璪鼓励大家积极工作,应对变数。但眼下除了從头开始准备,也没有更好的办法。

此前,中国从未承办过这么大型的国际会议,要接待这么多外宾对于怀柔来说更是难上加难。给怀柔准备的时间只有153天,当时它仅是一座6万人口的小县城,基础建设、交通等都难以承载几万人的国际会议。

国家财政紧急拨款10亿改造资金。来不及盖楼,就在2万平方米的草坪上设置了180多顶帐篷作为论坛的讨论场所;没有像样的会议中心,就把怀柔剧场翻新作为论坛的主会场。

全国妇联的一名工作人员记得,连续一个月,国际部的同事都日夜连轴转,每天要回复“雪花一样多”的国际抗议信,时常还要参与到怀柔改造工程的讨论。

临时借调来筹备NGO论坛的吴华形容,那是边规划边执行的改造工程。看到国际舆论说要关心弱势的残障群体,组委会就从国外买来了两台可以升降轮椅的汽车。计算到床位不够,就把中学、旅馆都改成了临时的上下床位。临近开幕,会议中心外墙仍是水泥墙面,来不及刷漆就只能悬挂印有世妇会标语的喷绘布。

直到NGO论坛开始前两周,怀柔的改造才接近完工。7000辆通勤车浩浩荡荡,1700把遮阳伞加1万把椅子摆放得整整齐齐,场面十分壮观。

马拉松式磋商

“当时我们都是第一次听说NGO,更别说那些议题了。”回忆起当年的震撼,吴华至今记忆犹新。

吴华在论坛组织部帮忙,议程都是从她手里分发出去。有的小组讨论制止卖淫的办法,也有小组讨论卖淫的状况与定义,还有的小组则分析“性工作者的前景”。

按照章程,除了各个小组议题的讨论,论坛还有一般性辩论环节,以国家为单位报名发言。结束6年拘禁的昂山素季在会上作了最新的公开演说;当时的美国第一夫人希拉里·克林顿在演讲中反复提及“妇女权益即人权”,这在当时属于“轰动性”言论,20分钟的演讲数次被掌声打断。原本她的演讲在怀柔一中的操场,后因故改在最多容纳1700余人的会议中心。很多人站在会议中心门外,期待能与这位第一夫人有一面之缘。

而在政府会场上,各国代表仍在就“括号”问题激烈交锋。大会难以通过的,就按小会分组讨论。偶有非政府组织参与一起讨论,NGO的代表会跺脚、拍桌子以示意见不同。“氛围活泼极了。”从事多边谈判工作多年,邹晓巧还是第一次遇见这样的场景。

代表团常常因为条例措辞而相互争执不下,就连家庭的英文应该用单数还是复数都需要经过几番较量。承认同性家庭的西方国家代表团提出,同性恋家庭也应当纳入其中,但这在伊斯兰国家看来则是无法接受的原则性问题。

僵持不下时,大会主席则裁定参考:使用此前联合国会议上曾通过的相关表述。没有可参考范例,又难以达成一致的点,就只能删除。

会议以天为单位一点点取得进展。9月13日晚,世妇会秘书长蒙盖拉宣布大部分问题达成一致;14日上午,联合国新闻部也发布消息,《行动纲领》草案审议将在下午3时结束。但直到下午7时,仍有4处分歧。最棘手的是性别定位问题,这个新概念过去从未在联合国会议上讨论过,大家都觉得陌生,更无从定论。

会议室里,阿拉伯国家、77国集团、欧盟的代表们神情严肃,从白天磋商到夜晚,直到15日凌晨也毫无进展。主要委员会再次举行圆桌会议,寻求最后的解决办法。

4个小时过去了,两种意见僵持不下,主要委员会主席、菲律宾大学教授利库亚南女士裁决:从《北京宣言》中删去有关生殖权和性权的段落;发展中国家关于人权的一段脚注也不写进《行动纲领》。至此,分歧才得以最终解决。

5时15分,两个文件全部通过,所有人如释重负。

精神遗产

9月4日的大会开幕式上,时任中国国家主席江泽民宣布:将男女平等作为促进我国社会发展的一项基本国策。

邹晓巧告诉《中国慈善家》,1949年全国妇联成立之初就致力于推动男女平等,但具体指什么,大家都不明晰,成效也不显著。她记得,世妇会后为了宣传这一基本国策,全国妇联主席顾秀莲曾在中央党校给各省市领导专门授课,她还要求大家在课程结束后写一篇关于落实“男女平等”基本国策的心得。

为了把这一概念连同妇女权益一并深化,1995年之后,亲历过第四次世妇会的一些代表每五年就会再度聚首,讨论中国在“男女平等”“妇女权益”等问题上的进展。

随着时间推移,参会成员越来越多,第四次世妇会的亲历者却越来越少。她们中有的故去、有的转行,还有的定居国外,大会的细节逐渐被淡化,口号式的内容却愈越来越多。

让吴华感到遗憾的是,一些记忆仍停留在亲历者的脑海里,至今没有文字记载。2003年,她和一同参加世妇会的刘伯红商量,找当年的参与者和深受那场大会启发的人们用文字的形式记录留存,收录在《女性的反响·续集》一书。邹晓巧也在其中分享了当年代表团意见交锋的经历。

一本书会有多大的影响力,吴华很难评判,但她可以确认的是,世妇会的精神遗产仍在今天的中国发挥着深远而持续的影响。