理想与现实:泰国的亚洲地区主义

2020-09-12张荣美马银福

张荣美 马银福

【内容提要】冷战结束后,随着国际和地区形势的转变以及泰国经济的蓬勃发展,泰国改变了冷战时期的外交政策,大力倡导地区和次区域经济合作,先后经历了次区域主义时期、他信政府时期和2007年至今三个时期发展,在亚洲倡导和建立了多个地区和次区域合作机制,有效地促进了亚洲地区主义和东盟的发展。泰国希望借助亚洲地区主义合作机制主导区域经济合作,重塑地区秩序,排除域外国家插手区域事务,最终达到维护其在东南亚次区域“领导”地位的目的。然而“现实”却是限于国家实力、国内政治不稳定以及与邻国间非传统安全问题等因素制约,严重弱化了地区和次区域经济合作机制的价值和意义,造成泰国所倡导的亚洲地区主义的作用与影响力逐渐式微,未能到达预期效果。

一、相关讨论与本文问题

地区主义(regionalism)或区域集团(regional grouping)是冷战后亚洲地区最重要的国际现象之一。特别是2000年以后,各种国际制度、机制、组织在亚太地区纷纷建立起来,这些机制几乎囊括了政治、经济、安全、外交、军事、社会等所有关键领域的合作,例如东盟、大湄公河次区域合作、亚太经合组织、上海合作组织、东盟地区论坛、区域全面经济伙伴关系、澜沧江—湄公河合作等。这些合作机制一方面有效地促进了地区经济联系与合作,确保了地区的和平与稳定;另一方面加快了地区主义的形成,进而深刻影响了亚太地区秩序与权力格局。显然,地区主义已成为亚太地区国际关系的重要组成部分。然而,学界对亚洲地区主义合作过程中对单个国家所发挥的作用与角色的研究鲜有涉猎,忽视了其对亚洲地区主义的价值与意义,特别是东盟核心国家例如泰国、新加坡和马来西亚对促进亚洲地区主义和东盟一体化进程中所发挥的重要作用。

早在1929年葛拉斯(N.S.B.Gras)就提出了“地区主义”一词,20世纪40年代地区主义具有了国际政治上的意义,到了50年代被广泛运用于国际关系研究之中。(1)徐秀军:《地区主义与地区秩序构建:一种分析框架》,《当代亚太》2010年第2期,第7页。之后,国内外众多学者给地区主义下过多种定义(2)See K.M.Panikkar,“Regionalism And World Security,” in K.M.Panikkar eds.,Regionalism And Security(London:Oxford University Press,1948).Joseph Nye ed.,International Regionalism(Boston:Little,Brown & Co.,1968).Albert Fishlow,Stephan Haggard,The United States And The Regionalization Of The Word Economy, Paris:OECD Development Center,1992.Wyatt-Walter,Andrew,“Regionalism,Globalism,And World Economic Order,”Andrew Hurrell,“Regionalism In Theoretical Perspective,”in Fawcett,Louise, and Andrew Hurrell eds.,Regionalism In World Politics: Regional Organization And International Order(Oxford:Oxford University Press,1995/1997).Michael Schulz,Regionalization In A Globalizing World:A Comparative Perspective On Forms,Actors And Processes(New York:Zed Books,2001).S?derbaum.F.,Shaw,T.eds.,Theories of New Regionalism, Palgrave Macmillan UK,2003.Andrew I.Yeo, “Overlapping Regionalism In East Asia: Determinants And Potential Effects,”International Relations Of The Asia-Pacific,Vol.18,Issue.2,August,2016, pp.1-31.国内研究参考,如徐秀军:《地区主义与地区秩序:以南太平洋地区为例》,社会科学文献出版社,2013年;卢光盛:《地区主义与东盟经济合作》,上海辞书出版社,2008年;韦红:《地区主义视野下的中国——东盟合作研究》,世界知识出版社,2006年;韦民:《民族主义与地区主义的互动:东盟研究新视角》,北京大学出版社,2005年;肖欢容:《地区主义:理论的历史演进》,北京广播学院出版社,2003年;耿协峰:《新地区主义与亚太地区结构变动》,北京大学出版社,2003年;王学玉:《论地区主义及其对国际关系的影响》,《现代国际关系》2002年第8期;耿协峰:《地区主义的本质特征—多样性及其在亚太的表现》《国际经济评论》2002年第1期等。,但基本上大同小异,比较一致的看法有两种:一种是认为地区主义是一种观念、信仰和意识形态,是一种国际合作现象和实践过程,是行为者自愿建构的;(3)徐秀军:《地区主义与地区秩序:以南太平洋地区为例》,社会科学文献出版社,2013年,第34页。肖欢容:《地区主义:理论的历史演进》,北京广播学院出版社,2003年,第9-10页。另一种是指地理上毗邻的一组国家,为了寻求国家和地区利益而开展的政治、经济方面的合作实践,以及由此体现出来的思想与信念。(4)卢光盛:《地区主义与东盟经济合作》,上海辞书出版社,2008年,第1页。鉴于国内外学者关于地区主义概念已做了大量研究,本文不准备在此对其进行过多探讨,暂时采纳第二种解释。从研究现状来看,以往学界关于地区主义研究更多集中在某个地区或区域,例如欧洲、北美、南亚、中东、非洲、东亚和东南亚等地区。就亚洲地区而言,研究重点主要是东南亚和东亚地区,例如颂萨·初多(Somsak Chūtō)的《东南亚区域合作:问题、可能性和前景》,阿恩芬·约根森-达尔(Arnfinn Jorgensen-Dahl)的《东南亚和地区一体化理论》,唐纳德·麦克劳德(Donald G. McCloud)的《东南亚的体系与过程:地区的演进》,迈克尔·哈斯(Michael Haas)的《亚洲和平之路:一个区域合作的故事》等。国内的研究成果,如卢光盛的《地区主义与东盟经济合作》,韦民的《民族主义与地区主义的互动:东盟研究新视角》,韦红的《地区主义视野下的中国——东盟合作研究》等。上述国内外研究关注点是地区或区域,涉及范围和空间比较宏大,有利于从宏观上呈现地区主义合作全貌,纵向上把握地区主义的发展演变历程,不足之处是缺乏微观分析,有时显得研究不够深入、细致和全面,未能从国别的视角分析地区主义,难以充分反映地区主义主导国在其发展过程中所起的作用和角色,忽略了地区主义核心国家对地区和区域合作机制的价值与意义。

由于亚洲地区主义起步较晚,因此,关于泰国与亚洲地区主义的研究成果并不多。从分析层面看,泰国学者也主要是集中在泰国与次区域和东盟的经济互动,既强调泰国地区主义合作动机,也不忽视泰国在地缘经济中的重要性以及东盟对泰国的影响。例如,蒲温·布亚卫奇文(Poowin Bunyave Jchewin)的《泰国与亚洲地区主义:以亚洲合作对话和三河流域机制为例》是为数不多的一篇,作者以亚洲合作对话和三河流域机制为例,运用“潜在地区领导人理论”(Potential Regional Leader Theory)(5)“潜在地区领导人理论”是由日本学者滨中真太郎(Shintaro Hamanaka)提出来用于解释不同于欧洲一体化的亚洲地区主义新理论,以找到促使一国提出地区主义项目的决定性因素。滨中真太郎论证了外部政策的行为模式在地区主义组织成员方面是极其一致的,并讨论了这种新的地区主义方法是否对亚洲以外的地区主义具有解释力。参见Shintaro Hamanaka,Asian Regionalism And Japan: The Politics Of Membership In Regional Diplomatic,Financial And Trade Groups,Routledge,2011.研究泰国地区主义政策。其研究发现,如果泰国不能在现有的(地区)集团或组织中获得领导地位,那么它就会重新倡议新的地区主义项目。(6)[泰语]蒲温·布亚卫奇文:《泰国与亚洲地区主义:以ACD和ACMECS为例》,泰国法政大学,2014年。《泰国与周边邻国经济一体化以及与南亚的互联互通》则强调了泰国在区域地缘经济中的重要作用,指出由于泰国经济结构发生了变化,使得它作为区域合作生产基地和区域内贸易以及边境贸易中心的重要性日益增加,作者认为泰国在区域内的贸易、互联互通、贸易便利化、能源合作和基础设施项目将会影响到泰国与东南亚和南亚以外地区的联系。(7)Suthiphand Chirathivat, Kornkarun Cheewatrakoolpong, “Thailand’s Economic Integration With Neighboring Countries And Possible Connectivity With South Asia,” ADBI Working Paper Series, No.520, April 2015.娜琳拉·朝彤(Narinrat Chaotong)的《20世纪90年代东盟框架下泰国的外交政策》一文(8)[泰语]娜琳拉·朝彤:《20世纪90年代东盟框架下泰国的外交政策》,泰国法政大学2004年硕士学位论文。,采用基欧汉和约瑟夫·奈相互依赖理论分析了从泰国前总理阿南·班雅春(Anan Panyarachun)到他信(Thaksin Shinawatra)6届政府的外交政策,认为东盟对泰国外交政策的实施起到了重要作用。

严格地说,目前国内还没有专门研究泰国亚洲地区主义的成果。相较于泰国学者的研究,国内学者研究视域则相对较窄,已有的研究主要以经济或对外经济政策视角分析20世纪80年代末90年代初泰国提出将印度支那从“商场变战场”的政策。例如王伟民从“变印度支那战场为商场”的政策着手,探讨了泰国调整印支政策的内外动因,认为该政策是泰国与印支三国实现和解的核心。(9)王伟民:《从“变印度支那战场为商场”看泰国政府对印支国家政策的新趋势》,《东南亚》1989年第4期,第26-29页。周明伟分析了差猜·春哈旺(Chatchai Chunhawan)政府把印度支那从“商场变战场”政策出台的国内外背景、泰国与印支三国的经贸关系现状以及问题和前景。(10)周明伟:《差猜政府的“变印支战场为商场”政策》,《南洋问题研究》1990年第4期,第55-63页。韩峰从泰国提出“印支设想”、原因和可能性三方面评述了泰国的印支政策。(11)韩峰:《评泰国印支政策的变化》,《和平与发展》1990年第3期,第40-44页。王军认为差猜政府的印支政策是“双轨政策”,反映了泰国国家利益与东盟地区利益的分歧与协调等。(12)王军:《也论差猜时期泰国的印支政策》,《东南亚研究》2001年第1期,第25-28页。

综上所述,国内外对亚洲或东盟地区主义主导国的关注还不够,忽略了单个国家在地区主义发展过程中所发挥的重要作用,尤其是东盟核心国家对地区主义所寄予的“理想”以及由于自身实力等“现实”原因而制约了其所主导的地区主义。有鉴于此,本文拟以泰国主导的亚洲地区主义为例,运用地区主义理论,着眼于泰国对东南亚次区域和地区主义政策的调整,重点探讨泰国与亚洲地区主义发展演变的历程、动因和制约因素,以及对亚洲地区主义的影响进行初步探讨,以便更好地认识泰国在亚洲地区主义的发展脉络、意图及局限性。

二、泰国亚洲地区主义历程

根据上文采纳的地区主义概念以及泰国属于国家推动的地区(次区域)主义,冷战后泰国亚洲地区主义大致经历了三个阶段:第一阶段次区域主义时期(1990-2000年),是泰国大力提倡加强与周边邻国、东盟以及中日韩合作时期,这一时期是泰国亚洲地区主义从逐渐发展到成熟时期;第二阶段他信政府时期(2001-2006年),该时期泰国将地区主义范围从东南亚扩大到整个亚洲及其之外地区,并建立了具有地区影响力的合作机制,是泰国亚洲地区主义鼎盛时期;第三阶段2007年至今,由于受到国内政治因素影响,泰国转而聚焦国内事务,对地区主义关注度有所下降,是泰国亚洲地区主义式微时期。由于每个时期泰国亚洲地区主义受到不同国内外环境影响,因此各个时期发展演变历程都呈现出不同特点。

(一)1990-2000年:次区域主义时期

尽管泰国是东盟创始国之一,但除了倡导成立东盟外,泰国正式主导地区和次区域经济合作则始于20世纪80年代末。特别是冷战结束之后,随着全球化和区域经济一体化迅速发展,以及泰国经济的快速增长,泰国明显加快了与区域内外国家和经济组织的合作步伐。地理接近是地区主义产生的首要条件,“地理接近的国家、群体或社会有着共同的历史经历、文化渊源和共同承受同样问题的感受,容易产生出亲近感和群体意识”(13)王学玉:《论地区主义及其对国际关系的影响》,《现代国际关系》2002年第8期,第30页。,因此东南亚次区域经济合作成为泰国外交政策决策者优先考虑议题。1988年差猜·春哈旺当选总理,改变了泰国冷战时期的邻国政策,着力恢复与邻国关系,强调与周边邻国和东盟的经济合作。差猜改变了冷战时期敌视邻国态度,提出了把印度支那从“战场变商场”的印支政策,该政策既是泰国与邻国关系的重要转折点,也标志着泰国开始进入次地区主义时期。次地区主义强调加强与邻国,特别是与印支三国和缅甸的经济合作,而这在之前历史上是不曾有过的,过去泰国更多的是强调与大国关系,把“战场变商场”因此也成为泰国外交政策中最重要的政策突破。

1991年泰国总理阿南·班雅春在新加坡举行的东盟峰会上提出建立东盟自由贸易区的建议,表明泰国愿意和致力于促进更深层次的区域一体化,提议得到其他东盟成员国支持,次年,东盟自由贸易区概念诞生。1988-1997年是泰国强调加强与邻国关系,大力推动次区域经济合作的黄金时期。1992年,泰国邀请中国加入大湄公河次区域经济合作(GMS),其成员包括中、柬、老、缅、泰、越6国,旨在加强上述六国在交通、能源、环境、人力资源开发、贸易和投资以及旅游七大领域合作,以促进技术和教育合作,提高自然资源利用效率,增强地区竞争实力。

继差猜·春哈旺政府提出“战场变商场”政策之后,泰国历届政府都提出了发展区域经济,加强与邻国关系的对外政策。差瓦立·永猜裕(Chawalit Yongchaiyut)政府(1996-1997)提出“西向政策”,旨在扩大与泰国与印度、孟加拉国和斯里兰卡以及中东和非洲,特别是加强与印度合作,以加强彼此间的贸易、投资和出口,挖掘未来潜在市场和投资来源。(14)[泰语]帕努塔·耀高:《1932年之后的泰国外交政策》,《亚洲评论》2016年第2期,第8-23页。1996年泰国与南亚国家建立了“孟印缅斯泰经济合作组织”(BIMST-EC)机制,致力于促进成员国家间的贸易、投资、工业、能源和技术、人力资源开发以及旅游合作。川·立派(Chuan Likphai)政府时期(1997-2000)提出了“北—南经济走廊”政策。1998年,在大湄公河次区域经济合作框架下建立了三条经济走廊,即北—南经济走廊、东—西经济走廊和南部经济走廊,目的在于促进沿线地区经济和基础设施建设,有效促进货物集散,促进旅游业发展。(15)Dharma Sittilert, “East-West Economic Corridor: Some Impacts On Thailand,” ASEAN Information Center, July 24, 2015, http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=4315&filename=index,%E8%AE%BF%E9%97% AE%E6%97%A5%E6%9C%9F%EF%BC%9A2019.上述区域经济合作机制的共同特点是重视和加强泰国与周边邻国的经济联系,发挥泰国经济和地缘优势,发展次区域和东盟经济合作。通过次区域经济合作机制,加强了泰国与印度支那和缅甸以及东盟国家的经济联系,缓和了泰国与邻国的敌对情绪,改善了泰国的地区形象,促进了东南亚大陆的和平与发展。

随着城市的不断发展,粮食需求和粮食安全之间的矛盾日益突出。世界粮食首脑峰会曾将粮食安全定义为:“所有人都能长期在粮食供应上得到保障,身体上和经济上都能有充足、安全且营养丰富的食物来满足他们的饮食需求、积极健康的生活需要和一定程度上的食物偏好。”

(二)2001-2006年:他信的雄心抱负

如果说2000年以前泰国只是积极参与亚洲地区主义建设的话,那么到了他信政府时期则是从积极参与者变为主导者和推动者。他信执政期间,泰国亚洲地区主义雄心达到了顶点,在泰国强劲经济的驱动下,他信试图在东南亚乃至亚洲开辟一个领导角色。在“进取性参与战略”、“积极的经济外交”和“进取性外交”政策的指引下(16)Paul Chambers, “U.S.-Thai Relations After 9/11: A New Era In Cooperation?,” Contemporary Southeast Asia,Vol.26, No.3,2004, p.463.Pongphisoot Busbarat, “Embracing Proaction: The Role Of Self-Perception In Thailand’s Post Cold War Foreign Policy,” Ph.D. Diss.,Australian National University,2009, p.210.,泰国致力于加强与东盟、东亚和南亚之间的合作。为了实现这一目标,泰国政府制定并更新了与其他国家的双边和区域倡议,他信相信可以将亚洲次区域联合在一起,该战略主要包括三个主要的次区域合作机制:亚洲合作对话、三河流域机制和孟印缅斯泰经济合作。

亚洲合作对话被认为是亚洲合作中“缺失的一环”,是亚洲各国外长定期就共同关心的问题交换意见的非正式、非制度化论坛,并经历了一个渐进的、不断发展的过程。此外,泰国还主导建立了《清迈倡议》(CMI)和《亚洲债券市场倡议》(ABMI)。在清迈倡议框架下,已经建立了一个双边货币互换网络,以帮助参与国应对未来任何国际收支危机。西方学者认为,亚洲债券市场倡议是相对成功的,至少从政治角度来看是如此。(因为)它汇集学者和技术官僚研究地方和区域债券市场的发展,从而提高了(区域)经济体的金融复原力。(17)John David Ciorciari, “The Balance Of Great-Power Influence In Contemporary Southeast Asia,” International Relations Of The Asia-Pacific,Vol.9, No.1,2009, pp.180-181.从他信政府积极倡导亚洲合作对话表明泰国外交政策范围不再仅仅局限于东盟,而是扩大到了整个亚洲地区,蕴含了他信的外交雄心——努力使泰国成为地区政治舞台的领导人,并在世界舞台上发挥作用。(18)[泰语] 颂猜·珀帕威瓦:《泰国外交政策》,西达·梭西主编:《经济危机后东南亚外交政策(1997-2006)》,朱拉隆功大学出版社,2007年,第228页。“当一个国家将其盟国拉在一起,或者建立一些自己主导的国际机制时,它实际上就是在对权力资源进行投资。”(19)[美]基欧汉:《霸权之后:世界政治经济中的合作与纷争》,苏长和、信强、何曜译,上海人民出版社,2001年,第27页。而“亚洲合作对话将东亚、南亚以及中东国家聚集在一起,这些举措在很大程度上被视为试图提升泰国和他信在亚洲事务中的领导地位。”(20)Evelyn Goh, “ Meeting The China Challenge: The U.S. In Southeast Asian Regional Security Strategies,” Washington D. C.: East-West Center Washington, 2005, pp.23-35.正如泰国学者所说,泰国的外交政策主要是由经济利益驱动的,最终目标是带领泰国成为亚洲大国。(21)Jutamanee Samakkeenit, “Thailand’s Foreign Policy In Southeast Asia Under The Abhisit Vejjajiva Government (2008-2011): Continuity Or Change?,” Ph.D. Diss., The University of New South Wales, 2014, p.73.

三河流域机制其前身是柬埔寨、老挝、缅甸和泰国经济合作战略,它是在2003年4月29日他信在《东盟领导人严重急性呼吸综合症特别会议》上所发起的,目的是缩小泰国与邻国间的经济差距,通过借助成员国优势和(资源)多样性实现平衡发展。2003年三河流域机制峰会签署了《蒲甘宣言》(Bagan Declaration),指明了三河流域机制合作框架宗旨:增强竞争实力,促进边境地区的繁荣发展;为农业和生产转移到有比较优势地区提供便利;促进就业,缩小成员国间的收入差距;促进各方持续和平、稳定和安全。(22)[泰语]卡吉·吉达赛威:《国际组织:全球主义和地区主义中的国际组织》(第2版),学者出版社,2010年版,第275-276页。泰国不仅是三河流域机制的发起者,而且还是捐赠者,泰国通过官方发展援助项目向其他成员国提供援助,目的是促进邻国发展,为此还专门设立了“泰国国际发展合作署”(T DCA)负责政策实施。2004年在第一次三河流域机制部长级会议上,泰国宣布提供250万美元预算支持42个新项目,并打算另外注资2.5亿美元发展上述项目(23)Katsamaporn Rakson, “Thai Foreign Policy Adaptation In 2001-2006: Theory And Practice,” Refereed paper presented to the ISA Global South Caucus Singapore, January 8th-10th, 2015, http://web.isanet.org/Web/ Conferences/GSCIS%20Singapore%202015/Archive/4b45827f-10b3-4d38-9bde-2b9c8672d620.pdf.,并于2005年5月17日设立了“邻国经济发展合作处”(NEDA)负责向邻国提供非盈利的官方财政援助。(24)“Characteristics Of Thailand’s Foreign Policy Under The Thaksin Shinawatra’s Administration,”http://digi.library.tu.ac.th/thesis/po/0490/09CHAPTER_3.pdf.泰国学者指出,加强与三河流域机制的合作这一战略显然将泰国外交政策的重点转向了东南亚大陆,凸显了泰国无可辩驳的主导地位。(25)Thitinan Pongsudhirak, “Thaksin Rising As Regional Leader?,” Korea Herald, 13 April 2005, https://www.iseas.edu.sg/viewpoint/tp17apr05.pdf.

他信政府时期,除了倡导东南亚地区主义合作外还积极与亚洲国家和地区进行双边经济合作,积极参与双边自由贸易协定谈判。2003年10月,泰国与中国率先签订了“早期收获计划”有力地促进了泰中两国的经贸合作。他信通过早期收获计划向该地区发出了一个重要的政治信号,显示其推进中国—东盟自贸区的强烈政治意愿。(26)Busakorn Chantasasawat,“Burgeoning Sino-Thai Relations:Heightening Cooperation,Sustaining Economic Security,”China: An International Journal,Vol.4,No.1,March 2006,pp.86-110.在他信担任总理期间,泰国先后与澳大利亚、巴林、中国、印度、日本、新西兰、秘鲁、美国、欧洲自由贸易联盟和孟印缅斯泰经济合作组织等至少10个伙伴国缔结了自贸协定。在他信看来,这一将泰国定位为双边主义桥梁的战略将有助于支持他在区域多边主义中发挥泰国作用的雄心。(27)Pongphisoot Busbarat,“Thailand’s Foreign Policy:The Struggle For Regional Leadership In Southeast Asia,”in Zhuqun Zhu,Benny Cheng Guan Teh and Sarah Y Tong eds.,Globalization, Development And Security In Asia,Vol.1,World Scientific Pub Co Inc,2014,p.139.泰国学者指出,他信推动和倡议的各种合作机制表明,泰国正努力地从被动应对地区形势的国家向积极参与制定有利于国家利益和地区领导人的“建设性角色”转变(28)[泰语]巴威·差迪差瓦鹏攀:《他信·西那瓦时期泰国外交政策分析》,阅读出版社,2016年,第11-42页。,是泰国版的“泛亚洲政策”。(29)Pongphisoot Busbarat,“ ‘Bamboo Swirling In The Wind’: Thailand’s Foreign Policy Imbalance Between China And The United States, ”Contemporary Southeast Asia,Vol.38,No.2,2016, pp.245-246.就泰国所倡导地区主义而言,他信时期所推行的“进取性”外交,改变了泰国传统的外交方向和轨迹,将泰国主导的亚洲地区主义和次区域合作推向了巅峰,极大地提升了泰国在亚洲和东南亚地区的地位和影响力。

(三) 2007年至今:转移重心,聚焦国内

2006年9月他信被政变推翻后,2014年5月再次发生政变,在这八年里泰国政治一直处于动荡之中,加之受世界经济的影响,泰国经济发展疲软,内需乏力。无论是阿披实(Abhisit Vejjajiva)政府、英拉(Yingluck Shinawatra)政府还是现在的巴育(Prayut Chan-ocha)政府都将工作重心转移到了国内,集中精力解决国内问题,因此从2007年至今泰国没有主导过地区合作倡议,同时相对减少了对次区域合作的关注。2014年巴育政府上台后,专注于解决国内问题。除了维护国内政治稳定,巴育政府在经济领域进行了锐意改革和创新,以改变自1997年亚洲金融危机以来一蹶不振的制造业,带领泰国走出“中等收入陷阱”。最显著的标志是制定了《20年国家发展战略》,提出了“泰国4.0”战略和“东部经济走廊”计划,旨在打造泰国产业升级平台,调整产业结构,提升国家工业化水平,促进社会经济发展。(30)常翔、张锡镇:《泰国东部经济走廊发展规划》,《东南亚纵横》2017年第4期,第14页。2017年8月24日泰国政府出台了《20年国家发展战略(2017-2036)》(下文简称“《战略》”),《战略》指明了泰国未来国家的远景目标和方向,其远景目标是“通过发展适度经济,使泰国成为安定、富裕、可持续发展的发达国家”。

作为泰国长期发展目标,该战略更多是集中于国家行政体制改革,以适应全球化的变化和挑战以及国内的发展,从而实现国家预先设定的目标。(31)[泰语]《泰国20年国家发展战略》,2017年8月24日,https://www.nesdb.go.th/download/document/%E0%B8% A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%2020%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20(%E0%B8%9E.%E0%B8%A82560%20-%202579).pdf“泰国4.0”战略是巴育政府力图发展的经济战略,计划利用5-6年的时间,通过调整经济结构向“价值经济”或“创新驱动经济”转型。其主要思路是由工业推动国家向技术、创新推动国家转变;具体转变方式是传统农业向强调管理和技术的新型农业转变;传统的中小企业向智能企业和初创企业转变。新成立的企业将具有更强的潜力,从传统低附加值服务业向高附加值服务业转变,低技能劳动力向熟练、高技能劳动力转变,从而达到增加人民收入,实现经济发展目标,使泰国成为“新增长引擎”。(32)Thailand4.0, http://fms.bru.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/Dr.preecha.pdf.“东部经济走廊”愿景和使命是“为了使泰国成为发达国家,实现经济、社会和环境的可持续发展”,并制定了发展“东部经济走廊”基础设施、工业目标、人才教育与研究和技术、旅游、新城市和新社区、商业和金融中心、宣传和参与项目、农业与水利和环境8个行动计划。(33)[泰语]《东部经济走廊发展目标》,https://www.eeco.or.th/th/development-goals.从巴育政府出台的一系列经济政策可以看出,泰国已明显将工作重心从对外转向了对内,集中精力解决国内问题,至于倡导地区主义,发展次区域经济合作显然不在泰国政府的议程之内。

总体而言,泰国倡导的亚洲地区主义促进了东南亚次区域的经济发展与合作,增强了东盟国家的地区主义意识,加强了东盟内部的团结与凝聚力。一方面它填补了东盟合作的空白,尤其是亚洲合作对话作为亚洲合作中“缺失的一环”,弥补了东盟没有涉及到的领域,且不与东盟现有机制存在明显竞争。泰国的亚洲地区主义不仅极大地推动了湄公河次区域的经济发展与合作,有助于解决次区域治理问题,缓和了彼此间对抗,而且在整体上还加强了东盟成员国之间的合作。另一方面通过大湄公河次区域经济合作和三河流域机制等合作机制,推动了东盟内部和次区域合作,加快了东盟与中、日、韩的合作步伐,赋予了泰国在区域政治中发挥更积极的作用,扩大了泰国和东盟的地区影响力。通过上述合作机制,改善了泰国与邻国间关系,促进了湄公河次区域经济发展与合作,凸显了东南亚作为连接东亚、南亚、大洋洲乃至中东的地缘位置和地缘经济的重要性,加强了与亚洲外国家之间经济联系,增强了泰国在东盟中的领导地位,提升了泰国在亚洲地区事务中的影响力。

三、泰国亚洲地区主义动因

泰国作为东盟核心成员国,之所以大力倡导和推动自己主导的亚洲地区主义,并将地区主义的思想与信念运用到实践中,其背后隐藏着泰国的政治目的和长远的战略考量,主要基于以下几个因素考虑:

首先,塑造次区域“大国”形象,建立以泰国为主导的次区域秩序,维护泰国在中南半岛的“中心”地位,增强泰国在东南亚大陆影响力。泰国一直自视为东南亚大陆的“领导者”,是东南亚大陆次区域政治、经济“中心”,以泰国为中心的素万那普(Suvarnabhumi)是印支半岛的“黄金之地”,是雄心勃勃泰国政治家的长期梦想(34)Jürgen Rüland, “Southeast Asia’s Competitive Sub-Regionalism: Overlap And Superfluity?,” The Asia Dialogue, April 8, 2019, https://theasiadialogue.com/2019/04/08/southeast-asias-competitive-sub-regionalism- overlap-and-superfluity/.,“发挥地区主导作用,担当东盟地区领导,一直是泰国政府对外战略的重要目标之一”(35)Forward Engagement,“The New Ear Of Thailand’s Foreign Policy,”Inaugural Lecture at The Saranrom Institute of Foreign Affairs by H.E.Dr.Thanks in Shinawatra Prime Minister of Thailand,2003-3-12.Source:https://www.boi.go.th/en/index/?gclid=Cj0KCQjwpNr4BRDYARIsAADIx9zd_TP6jOvovennIZMQ4 VZnTpDCCgFusxaBsorBD2Zw6iosWnekJs0aApOiEALw_wcB.,积极倡导东南亚次区域合作的目的就是维护泰国的“中心”地位和影响力,主导次区域秩序。20世纪80-90年代初期,泰国经济增长率达到12%,成为“亚洲四小虎”之一,使得泰国认为有潜力成为地区经济中心,大有恢复“黄金半岛”的概念之势,并将成为“黄金半岛”的中心。(36)[泰语]巴帕·贴差立:《泰国外交政策:从经济危机到新世纪》,朱拉隆功大学出版社,2000年,第15页。在这个范围内,泰国不但渴望成为经济增长的火车头,而且渴望成为地区制定外交政策以及国家安全重点的领导人。这可以从柬埔寨问题结束后,泰国成为东盟国家中较早主动接触越南的国家之一中看出,泰国希望通过与越南的贸易与投资联系推动印度支那的经济自由化,逐步缩小越南统治范围,增强泰国在印度支那的影响力。(37)[加]阿米塔·阿查亚:《建构安全共同体:东盟与地区秩序》,王正毅、冯怀信译,上海人民出版社,2004年,第145-147页。此外,泰国还通过积极推动东盟地区论坛(ARF)和支持东盟扩容扩大自身话语权和影响力。例如,1994年在曼谷举办了首次东盟地区论坛,1996年举办亚欧峰会(ASEM)。在差瓦立·永猜裕政府时期(1996-1997)支持柬埔寨、老挝和缅甸早日加入东盟,“在一定意义上,地区主义的发展本身就意味着旧的地区秩序的转型和重构。”(38)徐秀军:《地区主义与地区秩序构建:一种分析框架》,《当代亚太》2010年第2期,第21页。由此可见,泰国希望凭借经济实力和地理优势主导次区域经济合作,重塑次区域秩序,重振历史上的大国雄风。

其次,排除或削弱域外国家对次区域经济、政治事务的干涉或影响力。“地区主义安排有时可以被视为地区国家在市场力量下保护政治自治权的政策工具”(39)韦民:《民族主义与地区主义的互动:东盟研究新视角》,北京大学出版社,2005年,第58页。,“它(指地区主义)使其(指小国)能够避免遭受大国对其主权和自主权的干预。”(40)[加]阿米塔·阿查亚:《地区主义和即将出现的世界秩序:主权、自治权、地区特性》,肖欢容译,《世界经济与政治》2000年第2期,第64页。从泰国所选定的地区主义成员可以看出,不包括区域领导国家和在区域合作框架内与泰国实力不分伯仲的国家,其所选定的地区或地区集团往往相对较小而自己又能胜任“领导”角色。如果泰国所倡议的地区集团范围扩大,泰国就会在原有框架内给有域外大国支持或增强自身势力的领导国和泰国对手划红线,同时支持自己为创始国的大国,支持其在新成立的地区集团内发挥作用。(41)[泰语]蒲温·布亚卫奇文:《泰国与亚洲地区主义:以ACD和ACMECS为例》,泰国法政大学,2014年,第38-40页。这表明泰国利用地区主义这一排他性的制度将索要制衡的目标国排除在外。例如,亚洲合作对话成员国就不包括美国,而最初三河流域机制的成员并不包括越南,这不仅是因为从20世纪80年代开始泰越两国关系充满了猜忌和不信任,而且由于越南经济的迅速发展已经对泰国经济的贸易投资构成了挑战,加之越南对邻国老挝的政治影响,泰国认为不能让新兴的越南挑战自己的“大哥”地位。事实上,如果从泰国作为倡议者角度分析三河流域机制真正意图,三河流域机制的实质是地区政治集团(42)[泰语]蒲温·布亚卫奇文:《泰国与亚洲地区主义:以ACD和ACMECS为例》,泰国法政大学,2014年,第41页。,它已将次区域合作机制(制度)建设当成促进其区域利益的首选项目,或为了平衡或排除该区域内其它成员国影响力的一种手段。(43)Andrew I. Yeo, “Overlapping Regionalism In East Asia: Determinants And Potential Effects,”International Relations Of The Asia-Pacific,Vol. 18.Issue 2,August 2016, p.8.又如泰国主导成立的另一个次区域合作机制——CLMV(柬老缅越),其合作范围基本上只限于泰国与柬埔寨、老挝、缅甸和越南之间。(44)Suthiphand Chirathivat and Kornkarun Cheewatrakoolpong, “Thailand’s Economic Integration With Neighboring Countries And Possible Connectivity With South Asia, ” ADBI Working Paper Series, No.520, April 2015, p.15.

最后,通过制度化缓和大国竞争带来的困境和风险,保障自身权益,避免过于严重依赖某一大国,平衡大国影响力(45)宋文志:《在制衡与依赖之间:韩国地区主义战略的进程与特点》,《上海交通大学学报》(哲学社会科学版),2017年第4期,第24页。,也是泰国推动地区主义的动因之一。 “地区主义的价值就在于提高小国和弱国在处理与大国关系时讨价还价的潜在能力。”(46)[加]阿米塔·阿查亚:《建构安全共同体:东盟与地区秩序》,王正毅、冯怀信译,上海人民出版社,2004年版,第73-74页。泰国一方面希望主导次区域经济合作,增强区域经济实力与竞争力,减少对外部大国经济依赖;另一方面,以次区域合作机制为外交工具,加强外交谈判筹码,降低大国地区影响力,从而维护自身主导权与自主权。有学者指出,泰国支持的次区域主义也试图削弱中国和印度在东南亚大陆日益增长的影响力。(47)Jürgen Rüland, “Southeast Asia’s Competitive Sub-Regionalism: Overlap And Superfluity?, ” The Asia Dialogue, April 8, 2019, https://theasiadialogue.com/2019/04/08/southeast-asias-competitive-sub-regionalism -overlap-and-superfluity/

综上,在地区主义背后显然隐藏着泰国多重政治考量,泰国希望凭借自身经济实力和地缘政治优势主导地区和次区域经济合作,一是促进东南亚大陆经济合作与发展,缩小地区间经济差距,提高人民生活水平,增强地区竞争力,维护地区和平与稳定;二是通过主导区域经济合作,重塑地区“大国”形象,排除域外大国势力干涉内部事务,缓和大国竞争带来压力,确保地区均势。这既是泰国主导次区域和亚洲地区主义的初衷,也是其一直以来的“理想”所在。

四、泰国亚洲地区主义的局限性

尽管泰国一直以来有主导亚洲地区主义和东南亚次区域秩序的雄心,并在2006年之前还为之做出了较大努力,且在某个时期也曾具备那样的条件,但泰国毕竟只是一个中等发展中国家,要在次区域建立以其主导的地区主义,还面临诸多困难和挑战。

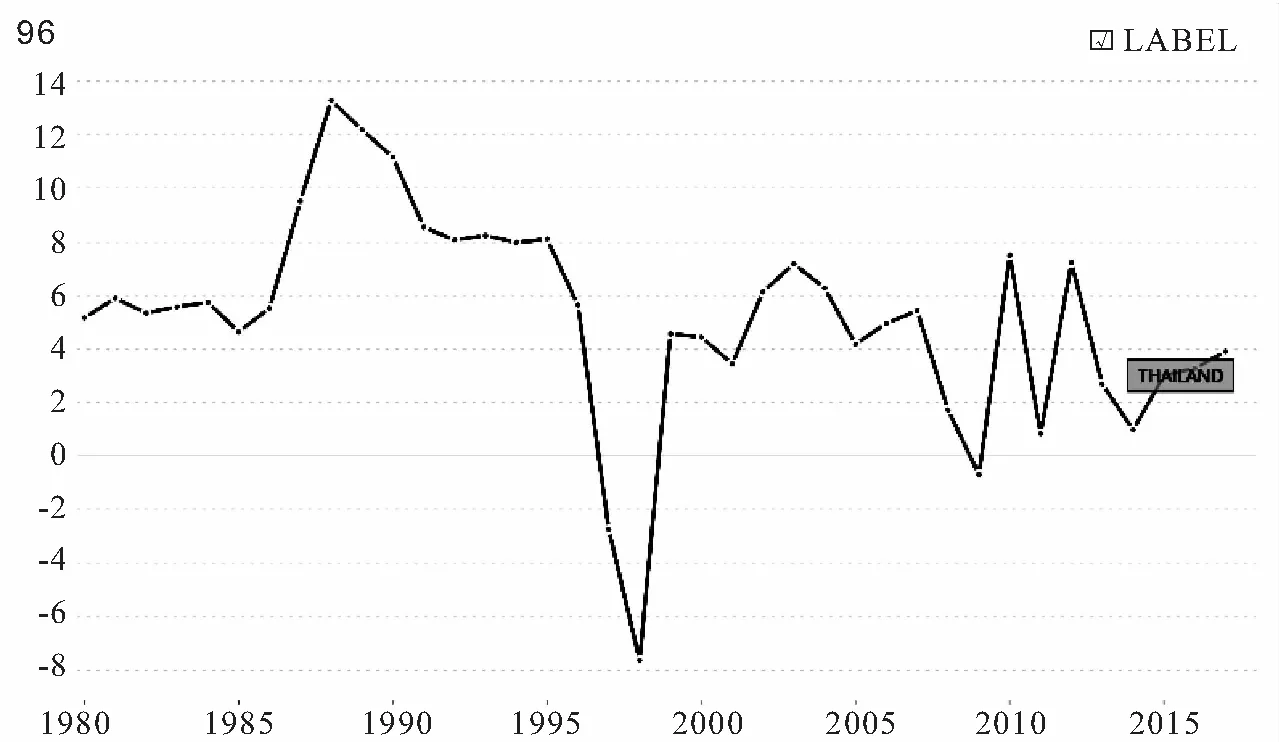

第一,国家实力有限。泰国国土面积513,115平方公里,在东盟国家中次于印度尼西亚和缅甸位列第三,人口有66,558,935人(2019年),经济以出口导向型为主,对外来投资和国外市场依赖严重,例如受2008年美国金融危机影响,2009年经济增长率为-0.7%(见图1)。农业在国民经济中约占70%左右,旅游业是国家的支柱产业之一,是一个中等发展中国家。而泰国经济从20世纪80年代到2017年经济发展并不稳定(见图1)。

图1:1980-2017年GDP年增长率数据来源:The World Bank, GDP growth(annual%)-Thailand, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2017&locations=TH&start=1980&view=chart

经济实力是国家政治实力的基础。特别是1997-1998年亚洲金融危机沉重打击了泰国经济,至今也尚未完全从亚洲金融危机恢复过来,在过去10年里,泰国年平均经济增长率为4.2%(48)Suthiphand Chirathivat, Kornkarun Cheewatrakoolpong, “Thailand’s Economic Integration With Neighboring Countries And Possible Connectivity With South Asia,” ADBI Working Paper Series, No.520, April 2015, p.3.,泰国经济与1995年之前相比有了很大的下滑,经济增长一直在3.5%左右徘徊,影响力它与邻国经济合作以及次区域一体化进程,对周边邻国援助、投资大幅削减。此外,在发展次区域经济合作方面还面临资金和技术短缺情况而不得不求助于中日韩等国家的援助。因此,就国家综合实力而言,仅靠泰国一国之力难以推动次区域合作。美国也认为泰国主导的区域合作倡议不会影响到美国在东亚的地位,因此美国政府对泰国倡导的亚洲合作对话未将美国包括进去而表示反对,也不认为其是在建立新的集团反对美国。(49)[泰语] 巴威·差迪差瓦鹏攀:《他信·西那瓦时期泰国外交政策分析》,阅读出版社,2016年,第199页。最后,泰国所倡导的地区主义都是在东盟框架内建立和运作的,换句话说,东盟对其有所限制,且东盟的作用与意义远远高于泰国亚洲地区主义。自20世纪90年代以来,东盟一直是亚洲主要的地区机制合作中心,并得到了域外国家和地区(国际)组织的广泛认可,已成为东亚国际关系中的一极,其作用和影响力远超过泰国主导的次区域合作,使得泰国所倡导的亚洲地区主义难以发挥应有的作用。

第二,国内政治不稳定。国内政治不仅影响到泰国民主政治的发展,而且还直接作用于其外交政策。例如,1997年的亚洲金融危机使得泰国再次调整了外交政策,转而加强与中日等国合作,对地区主义的重视明显下降。从2006年开始“红衫军”和“黄衫军”连续爆发的政治冲突以及两次政变,不仅造成泰国社会分裂,严重阻碍了民主化进程,而且还极大削弱了泰国在地区影响力和国家形象。例如,阿披实政府执政期间的大部分时间,泰国对其邻国的外交政策主要受到国内政治压力的驱动,而非外部压力,这在泰柬围绕柏威夏寺的争端中体现得最为明显。(50)Jutamanee Samakkeenit, “Thailand’s Foreign Policy In Southeast Asia Under The Abhisit Vejjajiva Government (2008-2011): Continuity Or Change?,” Ph.D. Dissertation2014, The University of New South Wales, p.21.事实上,国内政治危机迫使泰国变得更加内向,政变后的历届政府都专注于维护自身的政治生存。例如,英拉政府过于专注于维护自己的地位,以免受到国内政治风暴的影响,从而忽视了对外政策和东盟的重要性(51)Pavin Chachavalpongpun, “Thailand In Sino-US Rivalry At The Crossroads Of The Thai Internal Conflict,” Southeast Asia Research Centre Working Paper Series, No. 170, 2015, pp.1-10.,当前巴育政府亦如此。由此可见,泰国政治不稳定迫使其将注意力和精力集中于国内,从而在一定程度上制约了与地区和邻国之间的合作,结果导致由其主导和创立的地区合作机制形同虚设,存在的价值和意义也大打折扣。

第三,缺乏权威监督机制与执行机构。由于地区主义的行为体包括(地区组织和地区计划的)成员国、地区内起领导作用的国家、地区大国、全球大国,以及政府间和非政府等诸多非国家行为体(52)徐秀军:《地区主义与地区秩序:以南太平洋地区为例》,社会科学文献出版社,2013年,第195页。,如果缺乏超国家权威机构的监督和执行机制,那么这一地区组织就可能成为一个松散和缺乏效率的组织。正如有的学者所指出的,“制度不能保证稳定,在亚洲的背景下,缺乏约束机制限制了制度的可信承诺和基于规则的结果。”(53)Andrew I. Yeo, “Overlapping Regionalism In East Asia: Determinants And Potential Effects,” International Relations Of The Asia-Pacific, Vol.18, Issue 2, May 2018, pp.161-191.与东盟所建立的众多合作机制一样,为了吸引更多国家加入,泰国所倡导的亚洲地区主义尽管有协商与合作会议、机构和组织程序,但未设定严格的原则、规范、规则、机制等一系列制度安排,且缺乏相应的执行、监督和评价的超国家权威机构。而从地区主义评价标准来看,泰国所倡导的亚洲地区主义从广度、深度、机制化和集中化程度上来衡量还远不够成熟,这可以从亚洲合作对话的特点看出。上述缺陷使得亚洲合作对话的作用和效果并未真正体现出来,他信之后泰国也没有积极推进与完善该合作机制,结果其象征意义远大于实际意义。

第四,与邻国之间存在非传统安全问题。冷战结束后,东南亚地区非传统安全再次凸显出来,成为影响东南亚地区和平与稳定的最主要安全因素。由于历史原因,泰国与周边邻国均存在不同形式的非传统安全问题,其中与缅甸的非传统安全问题最为复杂和棘手。泰缅两国超过2000公里的边境线,两国因少数民族地方武装、毒品走私、难民问题、非法劳工、跨国犯罪、环境等问题成为阻碍双方合作的最大障碍。泰老两国存在湄公河划界和开发、非法劳工等问题。泰柬两国存在领土争端、边界划分、非法采矿、非法劳工等问题。泰国与马来西亚有泰南穆斯林民族分离主义运动、恐怖主义问题。与越南存在6500平方公里的海上争议问题,两国从1992年开始经过七轮谈判也未得到解决。(54)John Funston, “Thai Foreign Policy: Seeking Influence, ” Southeast Asian Affairs, 1998, pp.298-299.另外,这些问题往往受到国外非政府组织、人权和环境以及域外国家的干涉,导致双边问题进一步复杂化和国际化。虽然上述问题并未从根本上影响到泰国与邻国之间关系,但却造成了彼此之间的不信任、猜疑、猜忌,这种负面认知影响了泰国与邻国相互合作的诚意和互信,阻碍了双方在各个领域和层次上的合作,这可以从冷战后泰缅两国合作中可见一斑。(55)Pavin Chachavalpongpun,“Thailand-Myanmar Relations:Old Animosity In A New Bilateral Setting,”In N.Ganesan And Ramses Amer eds.International Relations In Southeast Asia:Between Bilateralism And Multilateralism, Institute of Southeast Asian Studies, 2010, p.117-142.除了非传统安全外,亚洲地区主义还存在成员国内部的威胁观念难以清除、地区的多样性强化了安全领域的复杂性、政治关系脆弱和各国国内政治问题繁多、地区观念认同程度低、缺少多边主义合作经验(56)肖欢容:《地区主义:理论的历史演进》,北京广播学院出版社,2003年,第220-221页。等问题也都成为制约泰国亚洲地区主义发展的因素。

此外,冷战后亚洲地区合作机制经过近30年的发展,一方面,如前文所述,在亚洲地区,出现了众多合作机制,各种合作机制在功能、成员、运作等方面的重叠与相似性制约了泰国亚洲地区主义的效应。由于次区域合作制度(机制)的非正式性,在行为主体、问题领域和功能治理方面出现了明显的重叠现象,对成员国的机制选择、执行造成困扰,导致机制协调和规范冲突,限制了成员国自身治理能力的提高。(57)罗圣荣、杨飞:《国际机制的重叠现象及其影响与启示——以湄公河地区的国际合作机制为例》,《太平洋学报》2018年第10期,第21-26页。另一方面,东盟、东盟+3、湄公河次区域合作等机制的重要性与影响力要远高于泰国所倡导的次区域经济合作,造成泰国在地区层面提出并主导议题能力不足,在制度框架内解决问题的能力也受到诸多因素的制约。(58)宋文志:《在制衡与依赖之间:韩国地区主义战略的进程与特点》,《上海交通大学学报》(哲学社会科学版)2017年第4期,第30页。总之,泰国的“理想”是成为东南亚次区域甚至整个地区领导人,但泰国自身国力、国内因素以及外部形势等具体“现实”却制约了泰国的亚洲地区主义的雄心,结果未能达到预期目的和效果。

结 语

从泰国倡导的亚洲地区主义的演变历程大致经历了三个发展阶段:20世纪90年代至2000年是次区域主义时期,这时期是泰国地区主义从成长到逐渐成熟时期;2001-2006年是鼎盛时期;2007年至今由外向内,泰国政府工作重心从国外转移到国内时期。泰国的亚洲地区主义“理想”是旨在通过加强与周边邻国和区域经济合作,获得对其“主导”地位的承认,接受其所倡导的区域秩序和议程,排除有可能危及其地位和影响力的国家,从而达到主导次区域的政治、经济秩序目的。泰国倡导并建立的亚洲地区主义,一方面,客观上填补了东盟在某些领域的合作空白,推动了东盟内部以及与外部合作,增强了东盟在地区的话语权和影响力,同时也提升了泰国在地区事务中的作用,巩固了泰国在东盟的地位。另一方面,隐藏着泰国政治考虑,泰国欲通过主导次区域经济合作,重塑其“大国”形象,排除域外大国势力干扰,实现大国平衡。然而“现实”则是受到自身实力限制、国内政治的不稳定以及与邻国之间存在的非传统安全问题,严重制约了泰国亚洲地区主义的成效,加之随着亚洲新的合作机制不断建立,原有地区合作机制的逐渐完善与成熟,以及邻国经济实力的增强,使得泰国所倡导并建立的亚洲地区主义的作用与影响力急剧下滑,严重削弱了其存在的价值和意义,结果日渐式微,泰国对地区主义的期望最终也未能如愿。