复合梁板式桩板结构铁路路基的力学特性研究

2020-09-10郑翠玲龚哲彭均阳

郑翠玲 龚哲 彭均阳

摘要:以黔张常快速铁路咸丰段复合梁板地基工程为背景,对复合梁板式桩板结构进行内力和变形监测,对其内力特性进行研究,为复合梁板式桩板结构形成系统的设计理论、设计方法及其在工程中的应用提供指导和借鉴。结果表明桩身轴力随深度的增加而减小,桩侧摩阻力始终为正,对于桩径较大的桩,其桩侧摩阻力的作用更加明显;承载板和纵横梁的实测钢筋应力比设计计算的应力小20%左右;梁有效地分担了板的荷载,从而避免了板厚过大的问题。

关键词:铁路路基;桩板结构;力学变形特性

桩板结构类似于筏板基础,有较好的整体性,结构布置形式灵活多样,在铁路建设中得到广泛应用,如在遂渝无砟轨道综合试验段线路上,由于该段土质松软,为了较好控制工后沉降而使用了桩板结构[1],郑西高速铁路需穿越深厚的湿陷性黄土区,为保证铁路达到高铁运行速度而采用了托梁式桩板结构[2]。在理论研究方面,不少学者在设计理论、数值模拟、模型试验和现场试验等方面取得了一定的成果,中铁二院、西南交通大学等单位以遂渝铁路建设为背景,对无砟轨道桩板结构路基进行了较系统的研究[3,4],孔峰[5]结合郑西客专对湿陷性黄土地区中桩板结构路基中的设计参数进行探讨,姚洪锡[6]等利用数值分析软件对郑西客专桩板结构路基进行了不同方面的研究。

传统的桩和承载板组合结构为防止冲切破坏需要配置厚度很大的板,导致造价高,材料浪费。复合梁板式桩板结构中的纵横梁改变了结构的传力路径,增大了板的抗冲切面积,大大降低由于高路基荷载带来的冲切作用,从而减小构件尺寸。对桩、板、纵横梁应力、承载板地板地基反力等进行了监测,通过分析得到其受力特性及变形特征,以此评价其控制地基沉降及提高路基整体稳定性的有效性,为岩溶区复合梁板结构设计计算,控制地基沉降提供科学可靠的理论指导。

1 工程概况

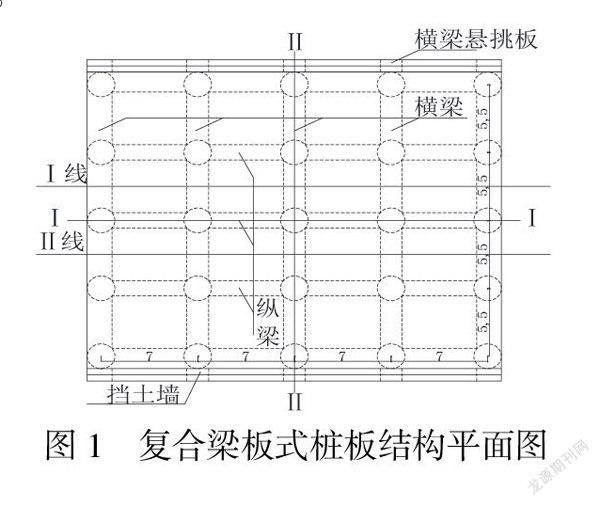

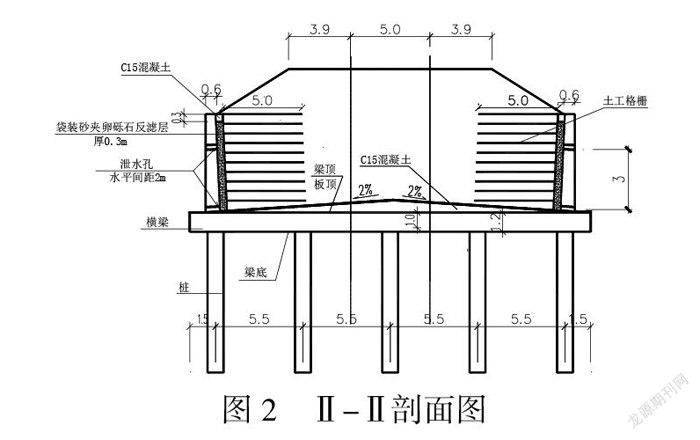

黔张常铁路是十二五综合交通运输体系规划的双线电气化快速铁路,位于武陵源山区,其中咸丰段DK49+526.22至DK49+913.22区间,属岩溶强烈发育区,为跨越岩溶区采用了复合梁板式桩板结构路基。结构中承载板厚1m,纵横梁高1.2m,二者整体浇筑,桩基为钻孔灌注桩,桩径1m,横向间距7m,纵向间距5 m,复合梁板式桩板结构每五跨为一联。其平面布置图及横剖面图如图1、图2所示。

2现场监测方案

2.1 内力监测

1)桩内力

选取DK49+825.8断面的三根桩进行内力监测,其中A桩和E桩为边桩,C桩位于中间。每根桩每个测点对称布置两个钢筋计,测点间距2.5m。

2)纵横梁内力

纵横梁内力监测布置图如图4所示,支座处钢筋计布于梁上部,跨中处布于梁下部,每个测点处布置两个钢筋计。

3)板内力

测点布置如图5所示,在每块板中部分别布置2个纵向和2个横向钢筋应力测点。

2.2 地基反力

地基反力监测测点分别布置在纵横梁及板中间底部,布置图如图6所示。

3 监测结果与分析

断面于2016年10月12号开始桩基施工,2017年4月浇筑复合梁板,8月开始分层回填土,10月份完成路基的回填,静置监测至2018年2月,监测周期为1年半。通过对监测数据的总结分析和转化,选取了梁板开始浇筑、填土5m高和填土7.5m高三个时间节点的数据进行分析比较。

3.1 桩内力

通过计算和转化,画出了三个时间节点的桩身轴力及桩侧摩阻力沿深度的变化曲线,A、C、E三根桩的桩身轴力和桩侧摩阻力沿深度变化趋势相似,给出中间桩C桩的变化曲线,如图7、8所示。

由图可以看出,桩体主筋应力随着填土高度的增加而增大,沿着深度方向,桩身轴力逐渐减小;桩身摩阻力随着填土高度的增加而增大,沿深度方向先增大后减小,且都为正摩阻力,说明随着上部荷载的增加,桩侧摩阻力逐步得到发挥。

3.2 纵横梁内力

1)纵梁内力

对1#、2#、3#纵梁的应力进行分析,应力随时间的变化曲线如图9所示。支座处及跨中处的应力均为正,纵梁跨中处下部受拉,支座处上部受拉,支座处的应力始终比跨中处大。

2)横梁内力

DK49+825.8斷面处的横梁应力变化曲线如图10所示。可以看出,横梁应力变化趋势于纵梁一样,随着填土高度的增加而增加,支座处应力比跨中处大,位于线路中部位置的应力最大。

3.3 承载板内力

承载板纵向、横向应力变化趋势相似,纵向应力变化如图11所示。地板浇筑到开始填土前,板应力变化不大,开始填土后,板应力随填土高度的增加而增大,填土高度5m前增加幅度较大,超过5m后增加应力增加速率降低,这是因为地基反力及桩基逐渐发挥作用,承担的荷载比逐渐增加。

3.4 地基反力

地基反力变化图如图12所示。垫层浇筑后混凝土达到强度需要一段时间,期间垫层自重完全由地基土承担,当梁板浇筑完成后,地基反力有所增大,此后随着填土高度的增加,地基反力不断增大,但始终小于上部荷载。当填土高度达到7.5m时,荷载分担比为25%,说明上部荷载不是完全由桩承担,板和地基土接触良好。

对比板和纵横梁的数据可知,梁底地基反力总是比桩底地基反力小一些,这是因为桩与梁直接接触,桩对梁有直接作用,且梁的刚度比板大,因此上部荷载传递到梁时梁更多传递给桩,地基反力相应会小一点。

4 结论

通过对复合桩板结构的桩、梁、板的应力及地基反力进行监测并分析监测数据得到以下结论:

(1)桩轴力随深度的增加而减小,桩侧摩阻力随着上部荷载的增加而增加且始终为正摩阻力,沿深度方向先增大后减小,对于桩径较大的端承桩其桩侧摩阻力的作用不应忽视。

(2)板内应力随填土高度的增加而增大,随着地基土及桩的作用逐渐得到发挥,荷载逐渐传递到地基土和桩上,板内应力增加幅度逐渐减小。

(3)梁下地基反力总是比板下地基反力小,这是因为,梁的刚度较大,传递到梁的荷载更多的传递给了桩。此外,梁分担了板的部分荷载,从而避免了板厚度过大的问题,有效地避免了材料浪费。

参考文献

[1]詹永祥,蒋关鲁,胡安华,等. 遂渝线无碴轨道桩板结构路基动力响应现场试验研究[J]. 岩土力学. 2009,30(3):832-835.

[2]王应铭. 郑西高速铁路埋入式连续桩板结构的研究与应用[J]. 路基工程. 2010(5):75-77.

[3]吴德志,白皓,刘其宽,等. 非埋式路基桩板结构温度效应实用简化计算方法[J]. 路基工程. 2013(1):51-55.

[4]詹永祥. 高速铁路无碴轨道桩板结构路基设计理论及试验研究[D]. 西南交通大学,2007.

[5]孔锋. 湿陷性黄土地区桩板结构路基设计参数的研究[D]. 兰州交通大学,2013.

[6]姚洪锡. 武广客运专线软土地基桩板结构设计与应用研究[D]. 西南交通大学,2009.

作者简介:[第一作者:郑翠玲,女,华南理工大学研究生,E-mail:zcl152127@126.com]