为把留园留下来

2020-09-10胡月珍

胡月珍

这位香山匠人,为此呕心沥血,殚精竭虑 ——

苏州留园,是苏州大型古典园林,位于古城阊门外,始建于明代。

1961年3月4日,留园,以其轩榭厅堂众多、且布局合理、建筑精美“虽由人作,宛自天开”;庭院内,峰石林立、池水明瑟、古树繁茂,“不出城郭,宛若郊墅”而知名,与苏州拙政园、北京颐和园、承德避暑山庄并称为中国四大名园。是国务院公布的第一批全国重点文物保护单位,被公认为是中国最优秀的园林建筑。

1997年12月4日,留园,与拙政园、网师园、环秀山庄首批作为苏州古典园林的典型例证,被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

国际古迹遺址理事会世界遗产项目官员亨利·克利尔说:“在世界造园体系中,英国、法国、巴基斯坦等国的园林都各有特色,但中国园林的历史更悠久,艺术水平更为精湛,是世界造园之母,而苏州园林更是人类伟大的杰作。”1998年9月,当他再次以联合国教科文组织专家的身份来苏州实地监测时,他认为:“通过进一步深入考察,不仅再次证实了苏州古典园林的遗产价值,而且使我有幸感受到她的意境,这种意境是世界其他造园体系无可比拟的。”

2001年,留园作为苏州园林扩展景区,成为国家5A级旅游景区。

都说苏州好,好还好在“城里半园亭”。苏州古城星罗棋布的大小园林中,留园是华丽与精美的化身,于之今日的园林、于之苏州、于之中国、乃至世界遗产的大家庭中,就像一个值得骄傲的宠儿,迎来了她前所未有的鼎盛时期。

然而,留园的美貌与健康,并非天生如此。这个始建于明代万历二十一年(1593)的私家园林,至今已四百多年,期间曾几番易主,几度兴衰。

留园始建者,是明代万历年间徐泰时。徐泰时,苏州长洲武丘乡人,万历八年(1580)进士,官至工部营缮郎中、太仆寺少卿。完成修造定陵的任务后,遭同僚弹劾,辞官回乡,购地造园,时为东园,就是留园的前身。江盈科《后乐堂记》载:“太仆卿渔浦徐公解组归田,治别业金阊门外二里许。”徐泰时请来一代名匠周时臣,在园里筑起高逾丈,绵延有势,酷似燕山的一条横披大假山。然再建亭台楼阁,鱼池回廊,一座“可行、可望、可游、可居”的园子悄然出世。

明清之际,留园园主是东山人刘恕。年轻为官的刘恕告病归乡,收购了东园,花了5年左右修葺并扩建,改名寒碧庄。他喜好搜罗奇石异峰。著名的宋代花岗石瑞云峰、冠云峰和奎宿峰等十二座太湖石一一安放园中,众多的太湖石峰,亦成为园景中一大特色。经用心整理中部景区,以水展景,楼阁绕山石,长廊小桥相通,十余棵树木置于其中。凡到苏州的文人雅士,无不以游“刘园”为乐,留下了数百帧诗文书画,勒石成碑后,嵌在园内廊壁。

太平军占领苏州时,阊门外均遭兵燹,街衢巷陌,园林名宅,毁圯殆尽,唯“寒碧庄”得以幸存。

同治年间,“刘园”被大官僚常州人盛康购得,改“刘园”为“留园”,取兵燹中独留之意,并谐音旧名。盛康及其子盛宣怀倚靠李鸿章,位高财旺,为留园添置了高深宏敞供名流学士聚会的“林泉耆硕之馆”。又将“传经堂”楠木厅修缮成富丽华贵的江南第一名楼“五峰仙馆”。经营悉心整修经营,盛氏时代的留园声名愈振,“吴下名园”成了名园之冠。

三百多年前的留园,袁宏道曾徜徉吟唱:“宏丽轩举,前楼后厅,皆可醉人。”

一百多年前的留园,俞樾记下的是“嘉树荣而佳卉茁,奇石显而清流通,凉台燠馆,风亭月榭,高高下下,迤逦相属。”

1923年夏天,这座古典园林还见证了蔡元培与第三任夫人的西式婚礼……此时的留园兴旺风流,一时无二。

然而,物换星移,风流总被雨打风吹去。

“眼见他起朱楼,眼见他宴宾客,眼见他楼塌了”。《桃花扇》上写的,就是留园此时场景的写照:栋折榱崩,墙倾壁倒,戏楼被毁,花木萎枯,玲珑假山,摇摇欲坠,门窗挂落,破坏殆尽,精美家具,搬取一空。东园大宅,散为民居。五峰仙馆,饲养军马,猪粪马屎,堆积如山,方整磨砖,被马蹄蹬得稀稀烂烂,丹漆柱子,被马啃得蜂巢一般。留园从此荒废。

经历了长年的战乱,解放后的苏州,已经没有一座保存完好的园林了。诗和远方无影无踪。

1953年,是决定留园生死存亡之年。如何让奄奄一息的留园起死回生?

首先,是党和政府的决策正确。就现在所看到的材料,修复苏州园林重点先修留园成了当时苏州的头等大事。

解放后的新中国,百废待兴,要大力发展经济,提高人民生活水平,首先要解决的是人的吃饭问题。苏州的经济怎么发展?

1953年春天,时任江苏省委书记的柯庆施来苏州考察调研,他认为苏州经济要搞上去必须广开财路,苏州旧有的园林名胜很多,也很有名,并且具有民族特色。虽然这些园林的前身是封建官僚的居住场所,但它是历代劳动人民创造的宝贵财富,是劳动人民的智慧结晶,是苏州得天独厚的资源,是我们国家的一份宝贵的文化遗产。同时,苏州距上海又近,园林修复开放,可成为华东地区劳动人民的游览场所。通过对外开放,每年游览几万人次,就给苏州增添了财源。于是,决定整修苏州留园。

《苏州市志》第三册记:苏州园林历史悠久,名闻天下。追溯历史,代有兴废。至解放前夕,除几处园林尚完整外,余皆残破失修。柯庆施在李芸华市长和文教局长谢孝思的陪同下,至拙政园、留园、沧浪亭、怡园等几处察看。当柯庆施第一次来到留园时,面对眼前断垣残壁、破败不堪的景象,柯庆施“叹息不已,认为难以恢复了”。

是时的留园,房屋基本上只剩屋架,楠木厅马屎遍地,足有两三尺高,厅柱被马啃成了葫芦形,屋架虽在,但已上无片瓦,只剩几根椽子,门窗挂落一无所见,建筑已岌岌可危。石林小院被一户人家养了猪,猪粪满地,假山倒在泥里,只有一棵罗汉松挺立在院子角落,建筑坍毁,眼前仅余小棚一间,冠云楼也只剩屋架。池塘中倒的是乱石,书条石掩埋在泥里,处处断壁颓垣,荒芜不堪——留园已奄奄一息。

但是,大力发展经济,保护和开发园林,思路是正确的。留园虽遭受的破坏最为严重,因其具有深厚历史价值,轻易放弃还是不舍得。

当年谢孝思曾有回忆:“于是,过了一天,又要我陪柯再去看一趟,于是柯、李和我复至留园。柯庆施在涵碧山房旧址前瞭望沉思有时,终于肯定地说:‘这些古树还在,应当修复’,并当场拍板增加拨款。”园子里这几棵枝叶繁茂的大树给了决策者以信心和决心。整修苏州园林,重点大修留园更是重中之重。

其次,是作为政府智囊团的“园林修整委员会”领军人的谢孝思。他是酷爱苏州园林的贵州人,却把毕生的精力和超人的才华献给了苏州园林,并在整修留园的艰难过程中,与一位名叫“王汉平”的香山工匠结下了深厚的园林情谊。

謝孝思回忆录“不久,李市长转告柯的意见,嘱我们拟一个概算。我即与大公园主任郑子嘉和文管会汪星伯商议了一个五万余元的修复概算,柯认为太少,拨了十万余元。李市长接受我的建议,专门组建了“苏州园林修整委员会”,委员中除财政、建设、文管等部门负责人外,还有周瘦鹃、陈涓隐、蒋吟秋等几位专家学者。后来,又聘请了与梁思成齐名的建筑专家南京工学院的刘敦桢教授,中国园林之父上海同济大学陈从周教授为顾问。把重点修复留园的任务交由王立成营造厂承包。”

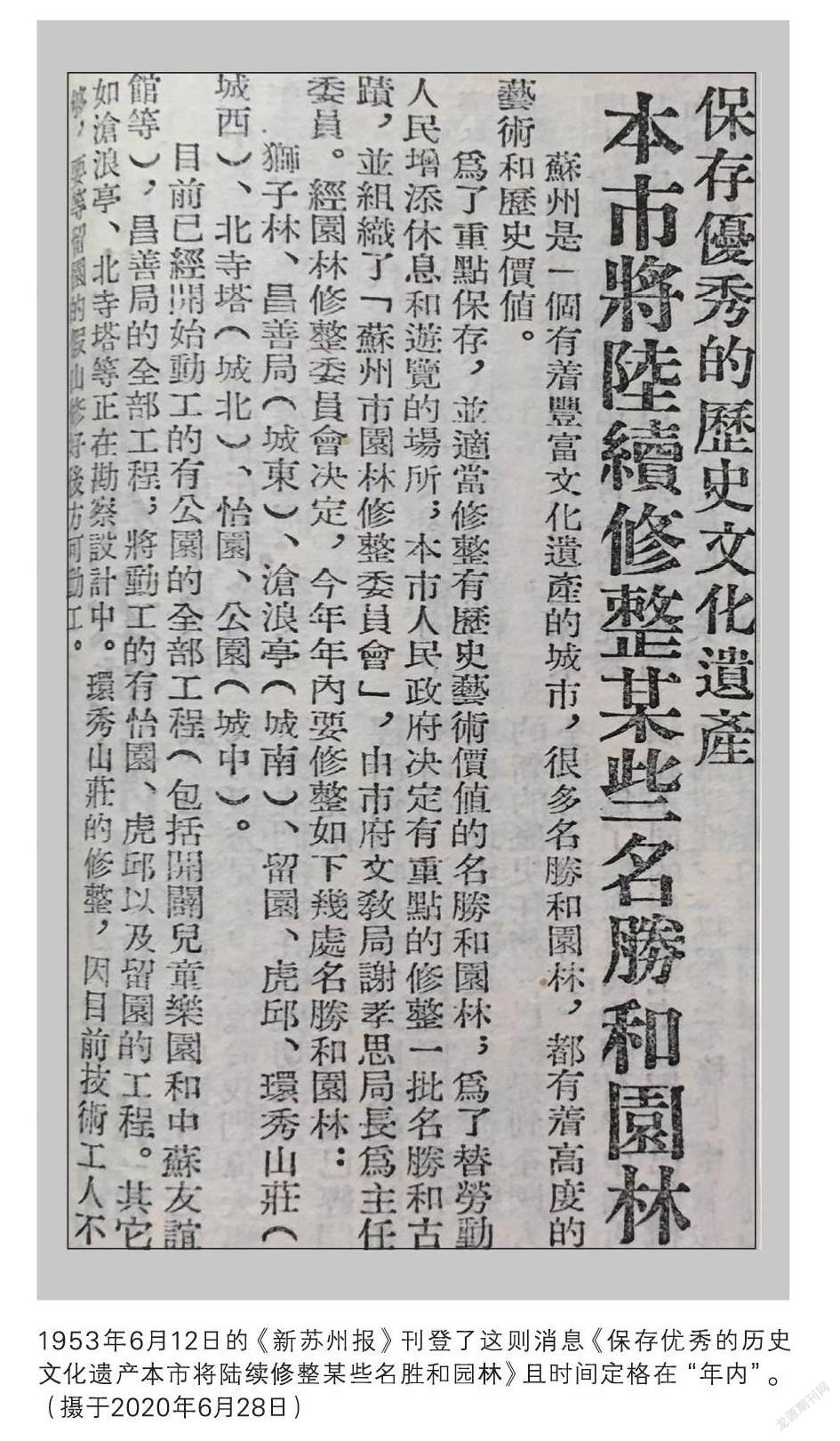

1953年6月12日的《新苏州报》刊登了这则消息《保存优秀的历史文化遗产本市将陆续修整某些名胜和园林》且时间定格在“年内”。施工的期限和成本都敲定了。这是其一。

其二,“为了重点保存,并适当修整有历史艺术价值的名胜和园林”市政府决定先重点整修留园,知情者选择并向决策者推荐由王立成营造厂担此重任,招投标实际上是不谋而合的双向选择。

留园能“凤凰涅槃”,苏州园林就有再生之日。那么,人民政府为何把这么重要的工程交给一个小私营企业“王立成营造厂”?

王汉平(1909年——1974年),苏州香山人。

是太湖水滋养着他,是香山匠人神工巧作的业态氛围,给了他更多的艺术灵感。王汉平与园林建筑的不解情缘,看似偶然,实则必然,冥冥之中,今生似乎就是上苍特地为他安排的一次赶赴园林建筑盛宴之旅。是他与留园相互成就的极好机会,也是他人生阅历与建筑技艺长期积累的一次厚积薄发。

香山,是太湖之滨一块风水宝地。苏州城里的大户人家多有到香山置地造房,可兼享大自然的气息馈赠,遂使香山吃木匠饭的人多了起来。说是木匠,不仅要掌管“木作生活”,还得掌管“水作生活”,石雕、砖雕、木雕、榫卯结构等多种建筑技艺,都要兼而有之,而木作的“把作师傅”更兼为图纸设计师。渐渐地,“香山匠人”就成了“聪明睿智、精工细作,能工巧匠”的代名词。明清两朝,江南一带经济繁荣,精细的园林建筑、成套的苏州民宅都是“香山匠人”的杰作。香山匠人的精彩华章在建筑业界不胫而走。

明朝之初,香山匠人中出了个“把作师傅”的“巨无霸”,工部左侍郎蒯祥,更使“香山匠人”名声大振。

民国末年的苏州王立成营造厂,是香山艺匠中的佼佼者,由父子俩共同经营着。父亲王梓祥当年“一顶洋伞,一件长衫”到姑苏城里谋生,时为吴县营造厂同业公会理事长。儿子王汉平,曾任苏州工专建筑科的结构老师,这碗教师饭,还是姚承祖特地上门来聘的(姚有《营造法原》留世,人称“南方建筑的宝典”)。王汉平酷爱古典建筑,年纪轻轻就替父经营并和一帮香山匠人,在苏州城里拓展事业。

父子俩悉心经营的王立成营造厂,正如请人起的厂名“王立成”:秉持“爱国、敬业、诚信、友善”的为人处事之道,立职业的成功之道。原来玄妙观后面的梓义小学,就是王梓祥主张培养孩子读书学习而牵头组织同业营造厂共同出资创办的,并出任校董。

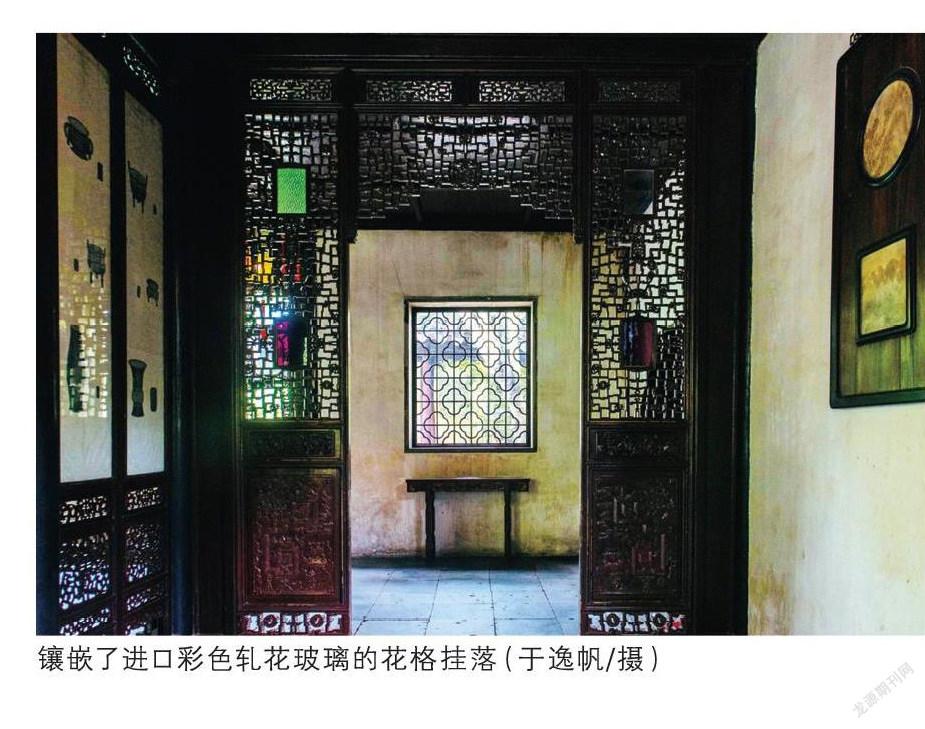

此时期父子俩和这帮香山匠人的代表作,就是小公园东北角的高层建筑——新苏饭店,是当时开始时兴的“西洋建筑”,青砖外墙、马赛克瓷砖的墙面、罗马柱的楼梯和阳台护栏、进口彩色轧花玻璃的窗户,磨光石子的地面、楼上是广漆启口地板,“家里这台磨光石子的机器,一直做到昆山得来”……时至今日,虽物是人非,新苏饭店的建筑模样,仍历历在目,老苏州都晓得的。

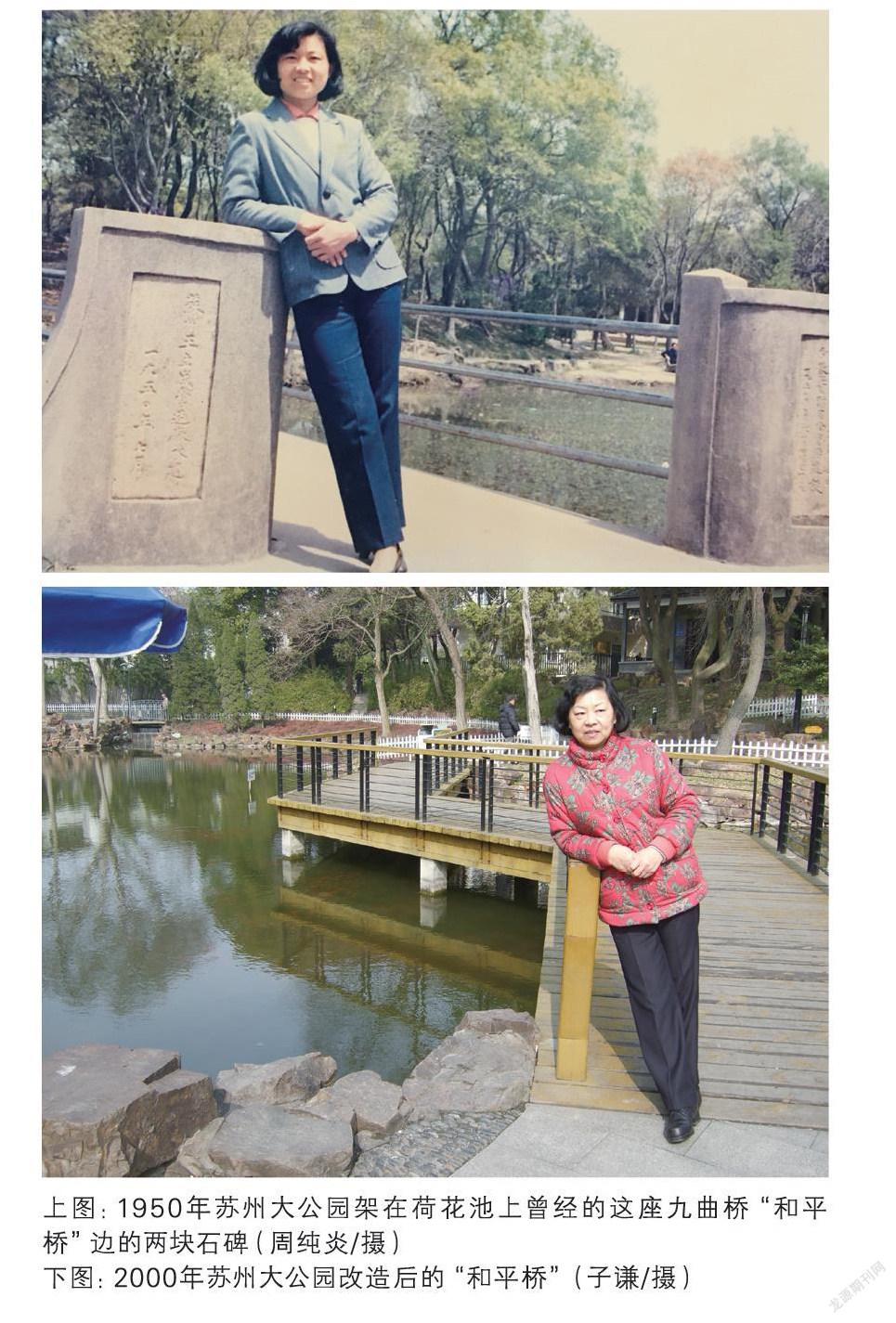

都说“千做万做,蚀本生意勿做”,苏州大公园架在荷花池上曾经的这座九曲桥“和平桥”,就是王汉平承建的一个蚀本项目。

1950年,苏州刚刚解放,百废待兴,但国力薄弱,国家资金十分短缺,在搞城市建设中,大力提倡用少量的资金办更多的事。所以,当公园管理处找到此时已享誉业界的王立成营造厂时,王汉平答应一定会保证质量承建和平桥。

这个建桥工程量相当大,首先要抽干池塘的水,打桩机在淤泥里打桩、浇灌水泥混凝土、钢筋管加固等操作非常困难,除了图纸设计由他本人负责外,还非得请来技术高强的工人一起干。为了完成好这个工程,就算造桥所耗用的钢管和外请人工费用都是额外贴进去的,预算的资金还是远远不够,王汉平宁愿自己亏本,也要保证工程建筑质量。为此,公园管理处请示了苏州人民政府后,在桥墩两边立了两块碑,上书:“取之于园,用之於园,集中与分散相结合,以少量资财用於重点建设”、“苏州王立成营造厂承建 一九五零年七月”,以此对王汉平的爱国敬业行为表示尊重和感谢。

2000年,得知大公园要拆墙透绿,和平桥要改建,为此,王汉平子女致信园林局,要求保留两块石碑,以延续造桥历史,弘扬爱祖国爱家乡克己奉公为民办实事的精神。现两块原版石碑己不知去向,施工方新凿了一块,上书:“和平桥,一九五零年七月 王立成营造厂承建并无偿捐献了部分建筑材料 二OO一年十月”。

随着一个个负责任守信用的漂亮工程的竣工,低调内敛,待人和善的王汉平名声鹊起,再加上王立成营造厂的质量品格和在业界的诚信度已毋庸质疑。所以,政府确定王立成营造厂承包修复留园是不二选择,王汉平是把党和政府“美好理想”变为现实的最佳人选。

其实,苏州园林受到世人如此关注,起初并不是以园林艺术,而是以建筑形态走进人们的视野的。今天,呈现在世人面前的苏州园林,实在是历史上最好的。因为在建国之初承上启下的重要修复中,可能苏州老宅中最好的构件们都用在园林上了。苏州园林的魅力,是艺术的再造,是桩细活,需精雕细凿,决非一蹴而就。而当时的原则是“重点修整,一般维护,先修名园”、“少花钱,多办事,勤俭节约办一切事业”。

经过了怎样艰苦卓绝的较量,才让奄奄一息的留园起死回生,华丽转身,并赶在既定的时间内对外开放?几十年来,亲身经历过跟随王汉平一起整修留园的这段日子的,除了营造厂的师傅们和亲密无间的合作伙伴,还有他的妻子、子女、家人,通过他们有意无意断断续续的讲述,1953年夏天,一幅紧锣密鼓又一丝不苟不能有半点差池的修复留园的岁月长卷,徐徐舒展开来——

“1997年12月4日,当留园与拙政园、网师园、环秀山庄首批被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》的消息传来,我们全家都格外激动,父亲当年冒着巨大压力修复留园的情景一下子又浮现在我们眼前,那段深刻在我们心底的艰难岁月犹如昨日”

“1953年,当时苏州人民政府决定要修复留园的消息见报后,父亲王汉平很高兴。他非常爱国,并酷爱他一生从事的建筑专业。面对留园如此破败的场景他感觉如再不及时修复,留园将难以“活下去”了。因此,当政府通过招标,决定将此项重大工程落实到父亲王汉平身上时,他感到是政府对他的充分信任和对他技术造诣的高度重视。他就全身心地投入到这项修缮工程的设计和施工总负责的工作中。他吃住在留园工地上,边设计,边施工,他主要负责图纸设计绘制,及工程施工总负责。为了工作方便,还把家里的一套晒图设备全部带到留园进行操作。在他住地边墙,还开了一口井,以解决两百多员工的吃水问题。

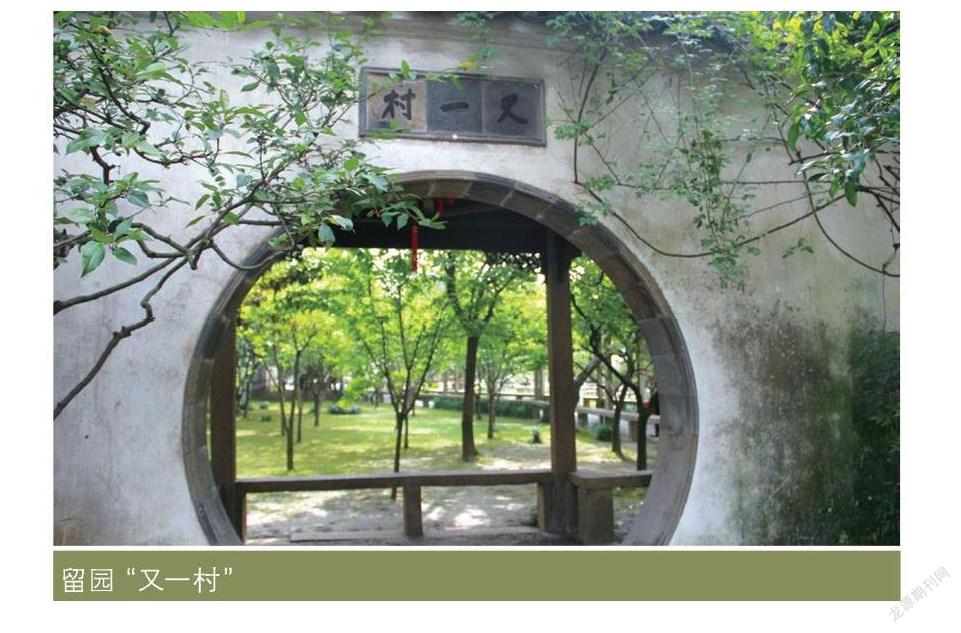

留园此时已破旧不堪,在一片瓦砾土堆上,设计修缮成一代名园确是件不容易的事,父亲王汉平在此项工程的设计中花了多少心血,难以度量。在工程结束后光拿回来的图纸就放了两个橱柜(包括花窗图纸),他平时还经常给我们说起,在留园修缮过程中就几十个窗花的花样没有一个相同,以及在城市的园林中可见到乡村一景(指“又一村”)等设计构思时,为此自豪称好。

当时留园工程分两期进行,前期是主体部分的设计,修缮,花了半年多时间,于1954年元旦对外开放。后来因为感到园内厅、阁、亭较丰富而园地较少,又开始了第二期开辟东园的工程。印象最深的是地上的花样拼建,他精心设计了福禄寿喜、起舞的仙鹤、悠然的鹿、蝙蝠、荷叶荷花等等图案,无不栩栩如生。施工中因缺少色彩,就把家里成筐的花碗敲碎后,用其白色、青色、红色等所需色彩的碗口光边,嵌进地里进行图样拼搭。因父亲将儿子寄名给木行老板,后木行老板改行到上联瓷厂,所以有送的整筐的花碗,全用来做了留园的地面花纹。

父亲对留园工程非常认真,他事业心强,留园修复工程花了不少精力,经济上,父亲到最后是变卖了家产而结束此工程的。孩子读书,都是家里大米车出去缴学费,所以,我们读书都很刻苦。”

留园,是苏州所有园林中破损最严重的一个。那时做建筑全仗手工,没有3D打印。对已经坍塌尚留地基的建筑如何按原有风格复建?毫无资料可考的如何另行设计按同一风格重建?缺者如何补之?遗者如何添之?如何化腐朽为神奇?非身临其境的人已不得而知,也无法想象。曾经看到说把四处八路搜罗来的旧门窗“按上去竟一拍抿缝”,那是无稽之谈。我们現在看到的留园,东以厅堂庭院建筑取胜;中是山水写意;西部林木幽深,有山林野趣;北筑竹篱小屋,呈田园风光。即使控制入园人数,留园也再也不会寂寞了。让留园历史文脉与现代接通,与古城幸免失之交臂,毫无疑问,留园是一个标杆。所以这次大修,意义深远,影响巨大。

谢孝思曾经回忆:“从当时情况来讲,把旧社会遗留下来的一个破破烂烂的园林,通过整修,恢复到今天这样一个水平,确实是一件了不起的成就。整修后的留园焕然一新,与曲园老人《留园记》中,‘嘉树荣而佳卉茁,奇石显而清流通,凉台燠馆,风亭月榭,高高下下,迤逦相属’的情景没有多大出入,从而保持了留园原有的艺术风格。

留园修好了,1954年元旦正式对外开放了,在开放初的近2个月中,游人逾万!留园的修复,仅用了半年时间,所费仅五万三千元,可以说,它走出了新中国古建修复一条新路!留园的修复,被建筑学界称作是“建筑学上的奇迹”。自1956年梁思成的研究生郭黛姮、张锦秋考察后撰写的论文《苏州留园的建筑空间》刊登在清华大学《建筑论文集》上,留园更成了建筑系学生的教材范例。”

“祖父王梓祥能干得勿得了,不但把自己弟妹拖大,还到城里开了个匠人作。画图没有鸭嘴笔,用竹片削一个。设计好的图纸,家里有一套晒蓝图的工具,暗房里晒图,调药水是圆的直口的杯子、用的是进口的“白塔纸”(拓写纸),我晒图都是小辰光跟着他学会的。

他还特地请了当时有名的书法家周梅谷,写了‘居仁由义’,刻了砖雕镶嵌于家里天井的门楼上,意为居住在此的人都是讲义气、懂道理的。文革破四旧,只得将五块刻了字的方砖拆了砌到门口的灶头里,直到2004年拆房时再拆出来。”

“父亲修留园时你几岁?你看到过修整之前的留园吗?啥印象?”

“父亲是解放后的第二年接班,开始独立经营王立成营造厂的。

那时11岁,平时要到学堂,礼拜天不到学堂就走去留园想白相一趟。以为好玩,不是的。大人们个个都是低着头的,画图的画图、砌墙的砌墙,全神贯注。举目望去,园子里破得勿像哉,没有一间房子是好的,坍的坍,塌的塌,有的房子还有个架子,有的就剩下一个墙脚根根。猪圈马棚,粪屎遍地,堆积如山,臭气熏天。一次回家,还差点走勿见脱,新阊门老阊门转了几个圈子才找到回家的路。

印象非常深刻的是留园附近有个宰牛场,只见牛一路走一路哭,眼泪答答滴。把前两脚后两脚分别扎紧,然后再一抽。宰杀的场面非常恐怖……

父亲接受了留园工程后,第一桩事就是邀请工程必需的各路精英高手‘把作师傅’,记得有陆文安,木作高手,现在儿子接班了。杜云良,十来岁就开始学生意,他说‘共产党来了,相信我们手艺匠人,就要全心全意做生活’。他做戗角一只顶,北寺塔上的戗角‘只只一样’就是他的杰作。钟熊纯,习惯叫钟山宝,脑子活络,会讲会说,还负责买卖旧门窗,讨价还价,好的要,勿好的覅,经常在茶馆喝茶聊天时打听材料线索,跑得最多的是山塘街附近的‘莲花斗’旧木行和去东山淘旧货,常常能买到价廉物美的好物件。柳和生,后曾任北寺塔书记。范荣寿,后在水泥制品厂退休。算账做账钟子军,杂务王俊生,德福始终跟牢父亲的,文革时修北寺塔也是。每个人肩上所担责任不同,所做的工作也不同,都是‘吃啥饭当啥心’之人。

父亲一般不回家的,那时母亲烧饭、工人吃饭、父亲画图都在鸳鸯厅,睡觉睡在活泼泼地。鸳鸯厅前的荷花池勿大的,池塘清淤时,是把家里一只用手拉发动的泵拿过去,把水全部抽干,池塘里大大小小的鲫鱼活蹦乱跳的,装了几筐箩。”

“父亲一头扎进留园工程后,工作日以继夜,当时亭台楼阁不准通电的,晚上点蜡烛绘图。那时我5岁,父亲脚踏车带我到留园,晚上我跟着他睡,每次半夜醒来他还在烛光下绘图。为了图纸设计、晒图和施工的方便,他干脆把家里一套晒图工具设备搬到留园。

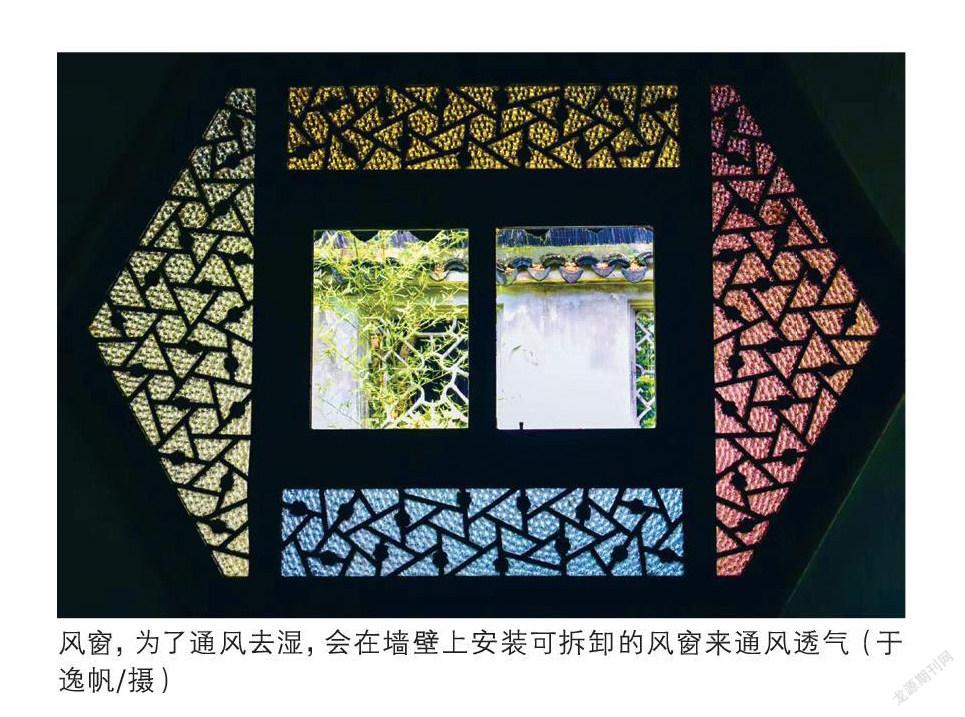

从画图到晒出蓝图、到花窗做好,整个过程,都看到父亲教匠人师傅如何做出漏窗:先用砖砌没窗框的一边并刮上纸筋,将晒好的图样放上去,按图样砌好花纹,待收干牢固了,再将先前砌的‘托底’墙小心地敲掉。从古木交柯到清风池馆的12扇漏窗线条流畅、精美多变,窗花上的图案设计,无一相同,全部出自父亲之手,都是我们亲眼所见。每每看到这些唯美的、富有创意、独具特色的漏窗图案,我们总会为父亲的聪明才智和惊人的创造力所折服。留园工程结束之后,拿回来的花窗等图纸放满了两个橱柜,这些蓝图纸后用来糊家里的窗户、糊板壁。”

花窗,简直就是留园的灵魂。是古典园林里特有的装饰结构,被镶嵌在走廊或花园的墙壁上,留园的花窗之多无他园可及,而且每块不同,是留园的一大景观。风窗,江南多雨偏湿,为了通风去湿,会在墙壁上安装可拆卸的风窗来通风透气。如留园“自在处”东西两边墙上的六角形风窗便是,既可支撑起来,或左右推开,亦可拆卸。

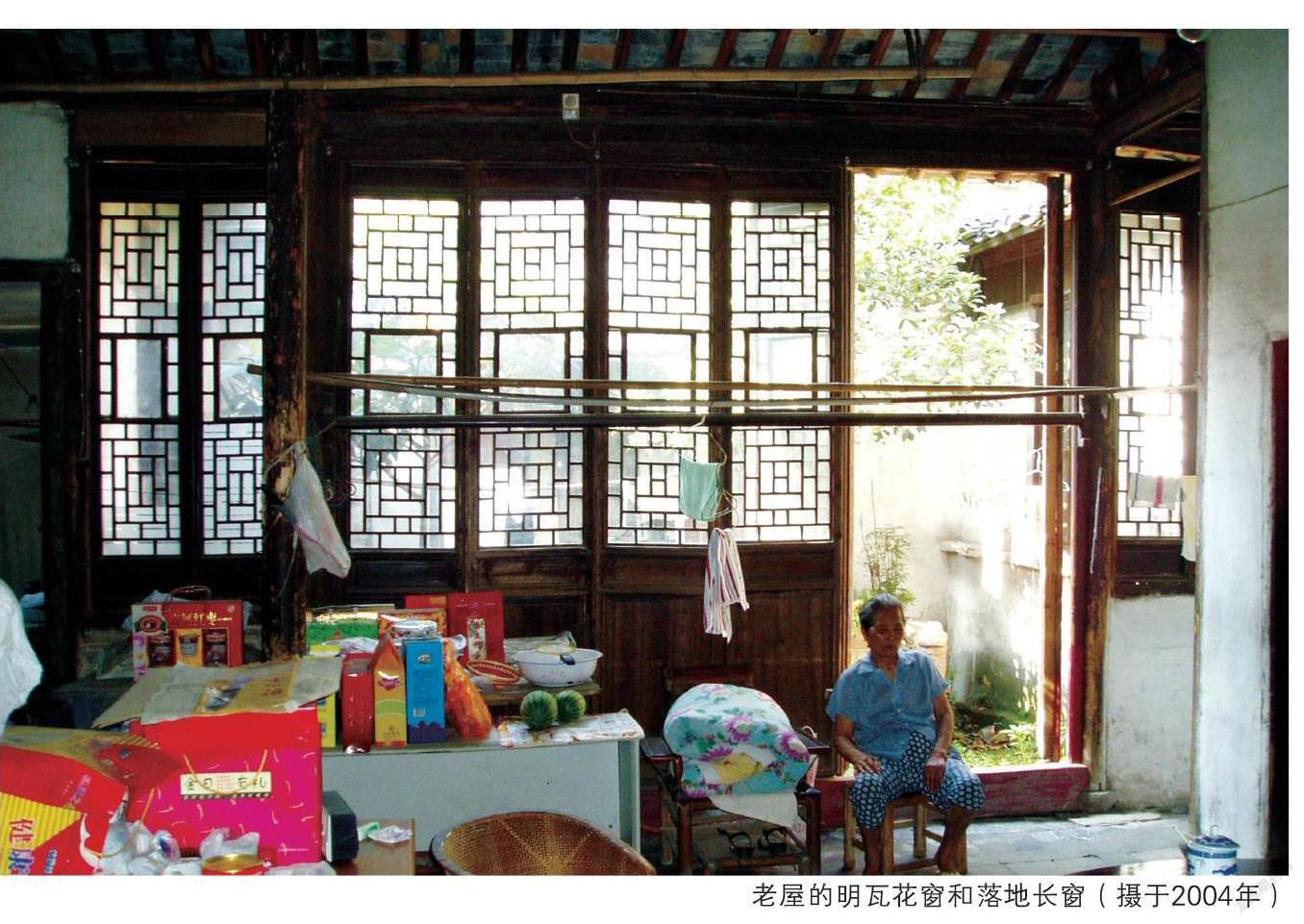

“跟着父亲睡过活泼泼地、自在处,睡在明瑟楼时,窗户破烂漏风,父亲就把家里隔厢窗上的明瓦一排排卸下来,装到留园的窗户上。另外曲谿楼和远翠阁花格窗户上的明瓦(蠡壳),大部分是从家里拿来的。与同学一起玩留园时,他们都不知道明瓦窗,因为这种用蚌壳研磨出来的半透明的薄片,自然形成的花纹每片都不同,真的是老古董了,安装明瓦用的是过去补碗的工艺,也早已失传。所以,现在还能在留园看到明瓦窗,该是很有眼福的了。”

这种绝无仅有的明瓦窗,也曾经让细心的法国文化部遗产司保护总监大感兴趣。现场求知明瓦的原料和制作过程。当他了解到苏州园林中仅留园窗框上还保存着原始的明瓦,而现今苏州造园匠人之中已无人会使这个技艺。建议要保留下这个独门绝技。

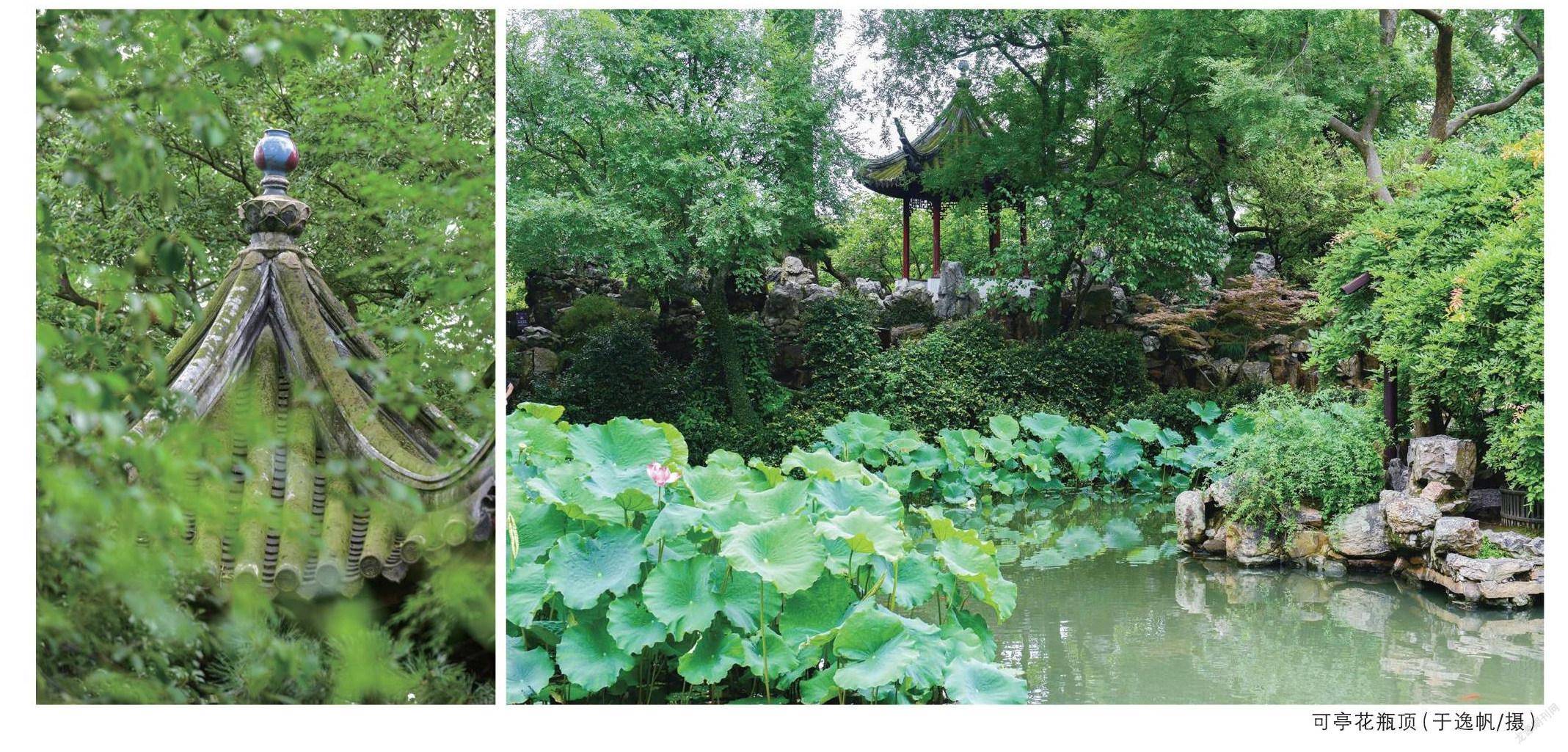

“还有,鸳鸯厅西走廊窗户上及楠木厅落地罩上那些紫红、茶绿、墨青等是进口的彩色轧花玻璃,全部都是从家里拿过去的。假山上可亭顶上是只花瓶,那是亭子基本建好要结顶了,那天,父亲回家取材料,中午吃饭的时候,但见他目不转睛地盯着长台上一只花瓶,若有所思。草草吃好饭,拿起花瓶,骑上脚踏车直奔留园工地,将花瓶口倒扣于亭子顶上——‘好!就是它了!’整个修复工程中父亲所表现出来的负责精神和古典建筑技艺,是我们不会忘记的。”大家再去留园,可一赏1953年的花瓶顶可亭,看看漂不漂亮。

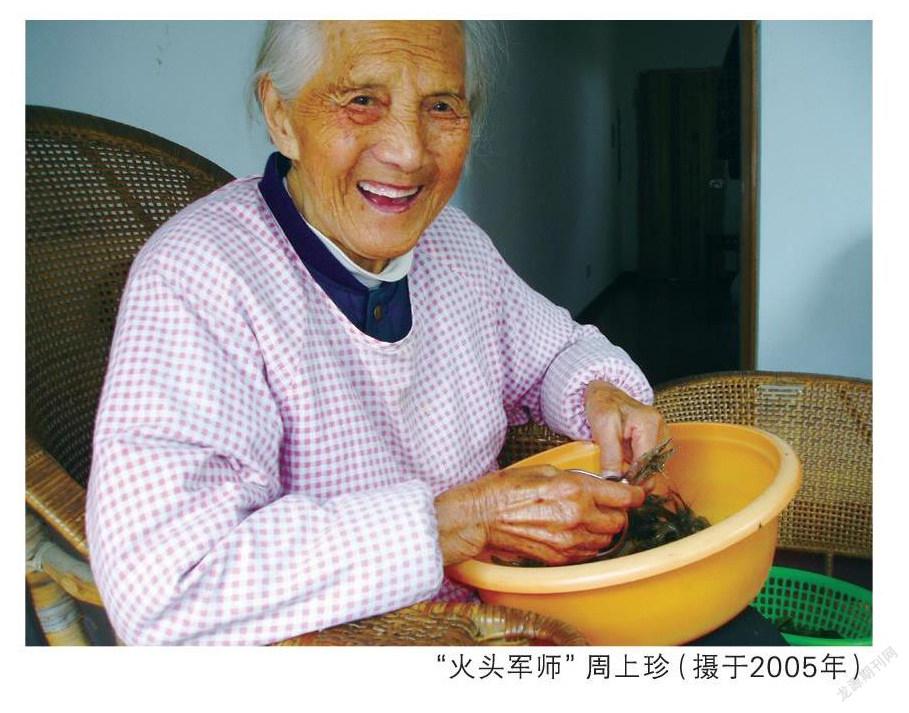

“當时工人吃饭,常规四五十,多则一两百,母亲怀有身孕,仍然当起了‘火头军师’,每天早上天勿亮就要出门了,从颜家巷先到小菜场去拿菜,一大篮蔬菜,一大篮猪肉等荤菜豆制品,靠双肩背着走到留园。从留园回来时,两只空篮子寄在肉摊上,讲好明天要买的数量。每天如此,非常辛苦。

在鸳鸯厅吃饭时,人集中起来很多,吃好饭各就各位一散,人也看不见了。三天两头不是红烧狮子头,就是红烧肉,肉切得块块一样,切到最后小块的,就两小块用一根稻柴一扎。

一日,看电视新闻,当看到谢孝思,95岁的母亲指着屏幕说‘谢孝思,吾认得咯,做留园个辰光,每个礼拜要来咯,工地上兜一圈看看,关照关照,吃顿饭再走,他最最欢喜吃我做的红烧狮子头。’说着开心地笑了。”

修复留园的文字资料中,所有记录描写留园修复工程的文字中,没看到出于王汉平之口的内容。即使受到十分挑剔的陈从周教授的称赞肯定,王汉平也只是微笑一下。相反,当陈从周决意以网师园殿春簃为蓝本,意欲在美国重造“明轩”时,他首先想到了王汉平,他信任王汉平的建筑专业水平、园林美学水平以及事事躬亲的治事态度,但此时王汉平已经去世了。

本来这一切都过去了。

1999年,报纸上一篇写留园的文章中提到“花费不足5万元”,这“不足”两字,让王汉平的儿女们觉得“与事实不符”,于是致信时任总编辑凡晓旺,凡总把“搞清事实真相”的任务交给了我。

这么重大的工程,甲乙双方不可能只是口头协议,甲方招标可以是5万元整数,乙方有专职会计,厚厚的账本上每一笔账都详细记录,都精确到小数点后面两位的,最后结账不可能是整数。都过去那么多年了,账房先生不在了,但王汉平的子女在,他们是父亲修复留园的亲历者、见证者,父亲做留园后背了债,变卖家当,倾家荡产,是他们亲身经历的切肤之痛!

为了尽量接近事情真相,我请王汉平的两个儿子到留园一边现场指认,一边讲述当年父亲“做留园”的情景。

兜了一圈出来时,路过办公室,顺便进去给一位陈先生介绍说,这兄弟俩就是1953年修复留园的王汉平的儿子。我以为今天的留园兴许想要知道曾经的留园。

陈打量了一下:“啊?你们说修复留园是你们父亲王汉平,证据呢?!”

啊?

是啊,证据呢?说我妈是我妈都是要证据的,况且是这么大的事。为修复园林耗尽了毕生精力的父亲已不在世。兄弟俩一时语塞,竟哑口无言,回程一路沉默,心情沉重。

1953年修复留园,究竟政府拨款多少?实际耗用多少?这是个绕不过去的话题,但数字有多个版本。

首先,是时任江苏省委书记柯庆施在反复实地调研考察后做出的正确决定,他是留园和整个苏州园林的贵人。也是他觉得要把已经面目全非的留园修复,原来的预算太少,而增加了拨款,这10多万元后来是修复几个园林的费用,留园是5万元。

所以,政府公开招标给修复留园的拨款是5万元。王汉平应标之前,政府部门的预算过程他是不知情的。他自己也无从去做任何预算,因为这样的工程是前所未有的!

事实是,根据省市人民政府的决定,以谢孝思领衔的政府智囊团起先的预算,一开始是30万,这是有识之士有依据测出来的并非随意之数。而翻开那时的报纸,每天版面上尽是国家资金十分短缺,在搞城市建设中,大力提倡用少量的资金办更多的事。紧缩开支,开源节流,大力提倡勤俭节约,市民节省用电保障工厂开机。所以,修复留园实质几乎是再造一个留园的拨款经费,为啥会从一开始的30万元,两次杀半价,到最后敲定为5万元,似乎也有了合理的解释。

就在更大的企业都在犹豫观望之时,王汉平毅然呼应政府的呼唤而承接工程,也非一时冲动,是为生计,更为热爱。因为此时的留园如再不抢救,可能就真的来不及了,这一点他很清楚,他心急如焚!

全力以赴,精心设计,精细施工,修复留园,第一期工程结束,赶在政府要求的次年元旦对外开放。后又开了第二期工程。标的5万元的工程,实际结账5万3,乙方亏了3千元。这两个数字,在谢孝思的回忆文章里和有关公开发表文章里,都有清楚的表述。其实已无须赘述。

这在今天谁都不是问题的几千元,却让一家人陷入绝境,亏空的压力压得他们气透不过来:留园承包工程要坚持保质保量完成;一班工人,到点吃饭,到月关饷;一家老小一日三餐的伙仓要开,而此时月工资69元的王汉平,是家里的顶梁柱,上有母亲要奉养,妻子正怀有身孕,6个孩子5个要上学……“亏本三千多元,加上层层加税,只得变卖家当!好婆房间里的红木大床、18扇白橏门、椐木的方桌、半桌、5对雕花茶几靠背、各种铜器锡器、方供蜡签,一只特大号紫铜暖锅是卖给现松鹤楼底子的大东粥店的,但凡值点钱的家当都姓了送。”

要不是长子有出息,一工作就把工资往家里寄,生活已难以为继。因经济拮据,长子王武林,从考取大學到工作,长达七年没回家,直到结婚。1950年他从苏高中考入东北工学院,1954年,因国家建设需要,提前到四月份毕业,分配到哈尔滨建筑公司,后经北京培训后调到中科院武汉岩体土力学研究所,是我国诸如秦山核电站选址参与前期论证的岩体土力学专家。

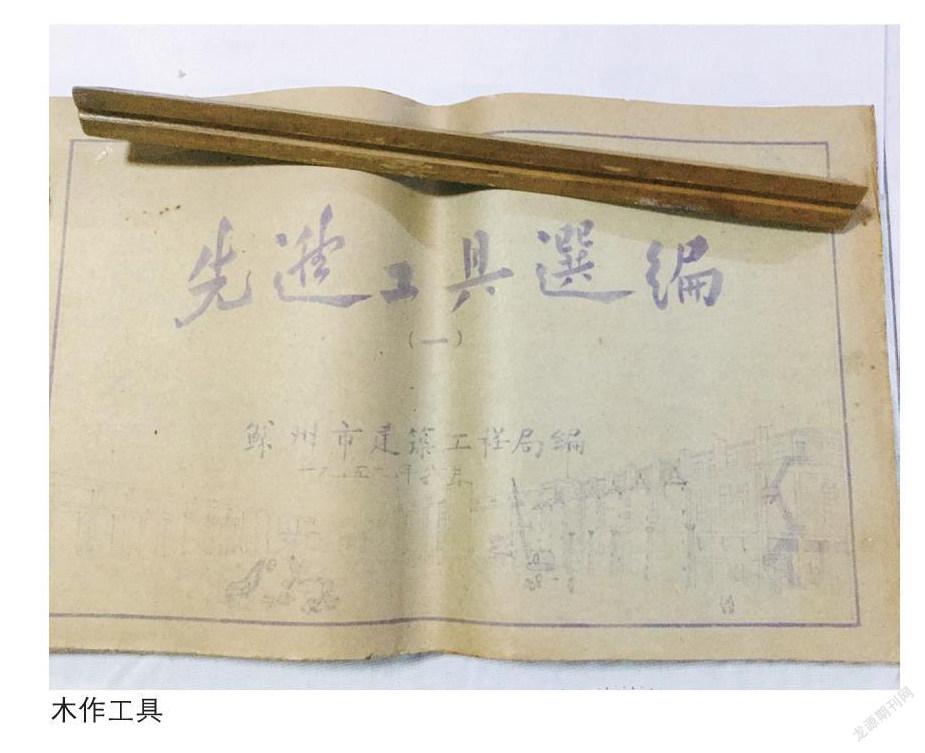

“修复留园以后,父亲又整修过拙政园、狮子林等园林,以及整个北寺塔的修整,虎丘云岩寺塔的抢修中,他提出了建设性建议并被采用。最最苦是文革中后期,黑云压城,一个搞封资修的当权派,别说人的尊严了,就连人身安全都难以保障的情况下,他仍然每天只身去维修北寺塔,保护北寺塔。听父亲说,九万元维修费用,最后是灵岩山上的老法师拿出来的。北寺塔修缮结束后,父亲调回建筑公司担任苏州市建筑总公司第一任技监科科长、二建公司副主任,负责质量安全工作,及第八工程队主任等职。说是担任主任,实际完全出体力做生活,做木工。有道是‘一世木匠要三世力气’。此时他先将木工工具做全做好:推刨、红木直尺、比例尺、45度万能角尺,镶一块白色的马骨,刻度清晰,用元宝螺丝的工具,还有方刀、弯刀、平刀、圆刀、三角刀等等一应俱全,这些‘吃饭家什’伴随着他几十个春秋,成了他最忠实的助手和伙伴。造长征袜厂时,我去过工地,大热天,父亲干活干得衣衫湿透,回来换下都是我洗的。父亲这样的生活状态一直延续到66岁退休。”

2000年3月1日《姑苏晚报》刊登了王汉平子女们的文章《我的父亲和苏州园林》。虽然沉重的心情得以些许缓解,他们也非常清楚修复留园是香山匠人集体智慧和劳动的结晶,但是“证据呢?”

有人说王汉平留园做结束就应该为自己立块碑。也有人以为,政府拨款,只会多勿会少。尢玉淇先生曾是王汉平的喝茶朋友,一起从大革文化命的艰难岁月中熬过来的患难之交。一次提到王汉平,他说“他就是高调做事,低调做人的文化匠人”……

生活就是这样,真相只有一个,而设想和猜想可以有N个。离开了当时的社会背景,不了解当事人的为人处事,没有根据的说法哪怕两个字,也会伤到人。

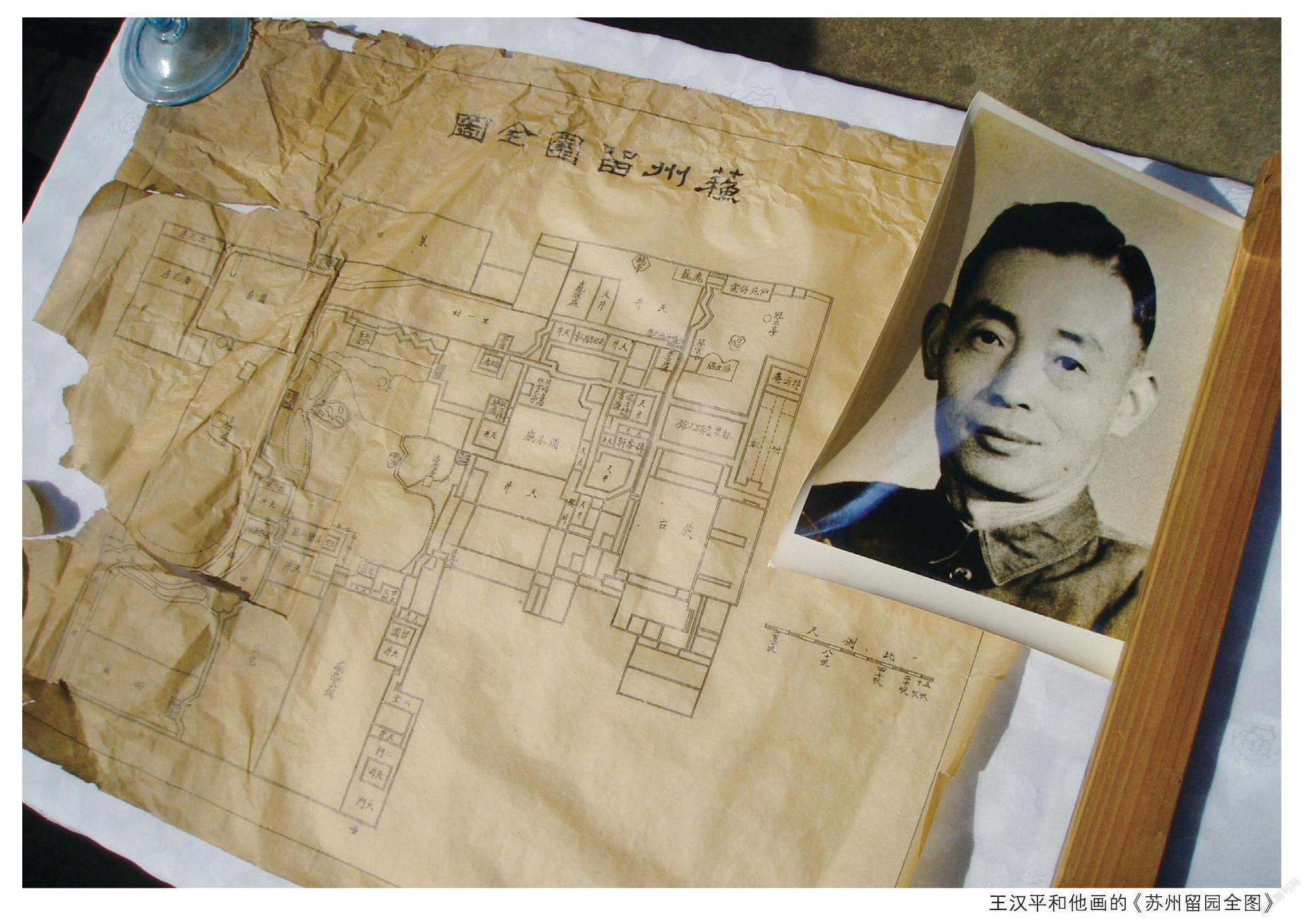

时间走到了2004年。王家老屋危险,必须翻造,在办好所有手续后,拆房之前,要把家里的破老什连同尘封往事清理干净,扫地出门!就在一堆垃圾旁,一卷纸被踩了一脚发出“吱”的响声,弯腰拾起,摊开一看,所有人都惊呆了——《苏州留园全图》,毛笔、手绘、说明文是娟秀工正的蝇头小楷!父亲做留园时画的!1954年毕业于上海同济大学建筑系的王汉平的大儿媳惊叹不已:“没想到爸爸的建筑专业水平这么高!”还有《留园修整工程平面图》(附注修建工程图例:新建修建房屋、新建修建围墙、拆除披屋、修粉围墙)、《留园修整工程竣工图》(王立成营造厂制1953.12.20)、《楠木厅东首房屋修缮图》(还我读书斋、揖峰轩、鹤亭、楼房一间及披屋、鸳鸯厅西窗风火墙、新建走廊、新建围墙)、《茅屋食堂设计图》、《苏州市园林管理处修葺昌善局内楼房改做宿舍草图》、《昌善局内楼房2间改建图》(正帖、东面图、正面图,窗户均用旧式另放大样)、《地盘屋面图》(长六角亭)等等图纸原稿,非一般珍贵!

行文至此,不禁潸然。

我在想,一个爱祖国爱苏州、对留园承上启下的关键性工程呕心沥血,殚精竭虑,贡献了他人生中最精华年龄段的聪明才智的人,即使有机会也不会张扬的,因为在他看来承诺了的事就是使命,就要全力以赴去做好。只要留园留下了,让历代造园人赏园人护园人的美好愿望实现了,让留园“长留天地间”成为现实了,就心安了。这是“应该的”!也就是“诚信”二字。讲诚信者一定是大格局的:大勇不惧者,大学无极者,大巧破困者,大才法古者,大工达世者,大技富精者——这正是今天正倡之效之之工匠精神。

一代香山匠人的工匠精神,也定会“长留天地间”!

(谨以此文致敬王汉平和与他一起修复留园的香山匠人们!)