我国红树林的面积变化及其治理

2020-09-10林天维柴清志孙子钧严志宇孙冰

林天维 柴清志 孙子钧 严志宇 孙冰

摘要:为提高我国对自然生态环境的保护水平和重视程度,文章分析我国红树林面积的变化趋势及其影响因素,并对红树林治理乃至海洋生态环境治理提出建议。研究结果表明:我国全国和各地区红树林面积整体呈先缩减再增加的趋势,可反映我国海洋生态环境的治理过程;红树林面积变化的影响因素主要包括人类活动和自然演变2个方面;针对现阶段我国红树林治理方式落后和治理体系不完善等问题,亟须建立健全相关参数的监测和统计标准、开展相关调查和统计活动、重新审视治理任务分配的科学性和合理性、开展有关科学研究和技术研发以及多样化评估指标并明确其作用。

关键词:红树林;海洋环境;生态系统;遥感分析;滨海湿地

中图分类号:P76;P745;X171.1 文献标志码:A 文章编号:1005-9857(2020)02-0048-05

Abstract:In order to reflect the development of China′s attitude and emphasis on the natural ecological environment,this paper summarized the current situation and existing problems of mangrove research,analyzed the changing trend of mangrove forests in China in the past 50 years,and proposed countermeasures for the entire marine ecological environment governance system.The research results showed that the national and regional mangrove area showed a trend of shrinking and then increasing,which could reflect the governance process of China′s marine ecological environment.The influencing factors of mangrove area changed mainly include 2 aspects of human activities and natural evolution.At the present stage,in view of the shortcomings of imperfect mangrove management and governance system,there is an urgent need to take the following measures on establishing and improving the monitoring and statistical standards of relevant parameters,carrying out related surveys and statistical activities,reexamined the scientificity and rationality of governance task allocation,conducting relevant scientific research and technology research and development,diversifying assessment indicators and clarifying their role.

Key words:Mangrove,Marine environment,Ecosystem,Remote sensing analysis,Coastal wetland

0 引言

红树林是重要的滨海湿地生态系统,其分布特征是区域性海岸帶地区海洋生态环境状态的重要参数。我国红树林主要分布在南海和东海沿岸地区,其存在量随着纬度的增加而逐渐降低,集中存在于海南、广西和广东,其次是福建和台湾,浙江也有少量分布。

红树林长期以来受到社会各界的广泛关注。作为典型而又具有开发和保护价值的重要海洋生态系统,红树林的变化情况可很好地体现我国对自然生态环境的重视程度,具有一定的代表性。此外,红树林生态系统治理研究可为整个海洋生态系统治理提供参考,并将发现的问题和引起的反思推广至整个海洋生态环境治理体系中。

目前对红树林的分析和研究所用的参数主要包括空间分布和空间结构,其中空间分布的描述要素主要包括红树林的面积、斑块的数量和面积以及红树林岸线的占比,空间结构的描述要素主要包括红树林的丰度、密度和空间分布均匀度。本研究采用的主要参数是红树林的面积及其变化趋势,通过收集和整理我国红树林面积的相关数据,研究全国和各地区的变化趋势,并概述从中发现的问题。

1 数据及其来源

红树林调查的主要手段为实地调查和遥感分析。由于实地调查耗费时间长且时间跨度大,所得数据缺乏时效性,并有一定的局限性。近年来大部分红树林调查资料主要来自遥感分析,其具有时间跨度小和可大面积集中统计的优势。

已有文献对红树林面积进行分析时采用的遥感图像不尽相同,这些遥感图像拍摄时的分辨率、季节、时间和潮汐等情况有所差异,处理遥感图像时采用的校正和分析方法也有差异,因此不同文献提供的数据差距较大,不适宜直接对比和精准分析。本研究除统一汇总从各文献中摘录的数据外,特别选用至少2个存在于同一文献中的具有相似处理方式的数据系列,使各数据系列和零散数据之间相互补充,实现更加科学的分析和判断。

本研究主要关注红树林面积的宏观变化而不是具体的变化量[1-28],定量描述主要采用较全面的文献统计数据[1]。

2 我国红树林面积的变化

2.1 全国

全国红树林面积的变化如图1所示。

由图1可以看出:全国红树林面积1973-1980年明显缩减,由48 750 hm2减至22 692 hm2,减幅超过50%;此后变化趋势较为平缓,1980年、1990年、2000年和2010年均在20 000 hm2左右;2010年后明显增加,至2013年达到32 834 hm2。

2.2 广东

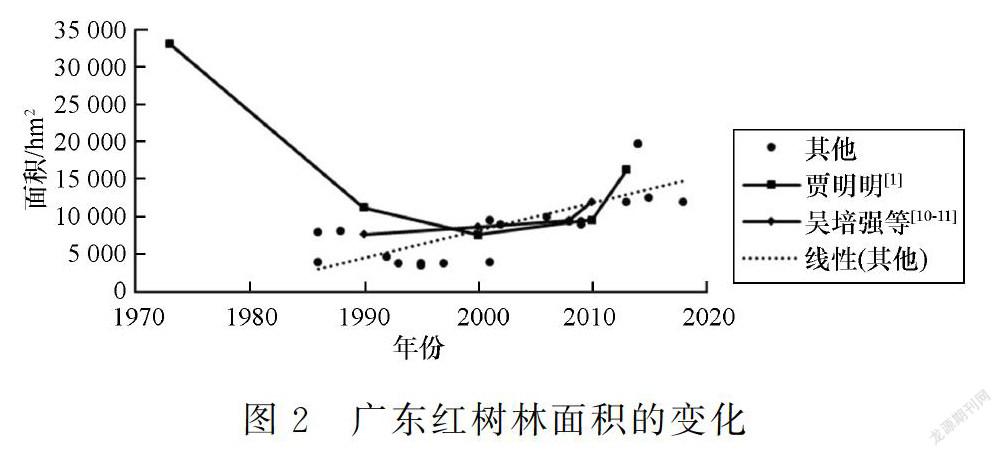

广东红树林面积的变化如图2所示。

由图2可以看出:广东红树林面积1973-1990年明显缩减,由33 234 hm2减至11 286 hm2,减幅超过60%;综合来看,1990-1995年继续缩减,但速度变慢;1995-2000年较为平稳,此后逐渐增加;2010年后增加速度较快。

2.3 广西

广西红树林面积的变化如图3所示。

由图3可以看出:广西红树林面积1973-1990年明显缩减,由5 305 hm2减至2 638 hm2,减幅近50%;1990年后明显增加,2000-2010年又有所缩减;2010年后逐渐恢复,至2013年达到8 425 hm2,高于1973年的水平。

2.4 海南

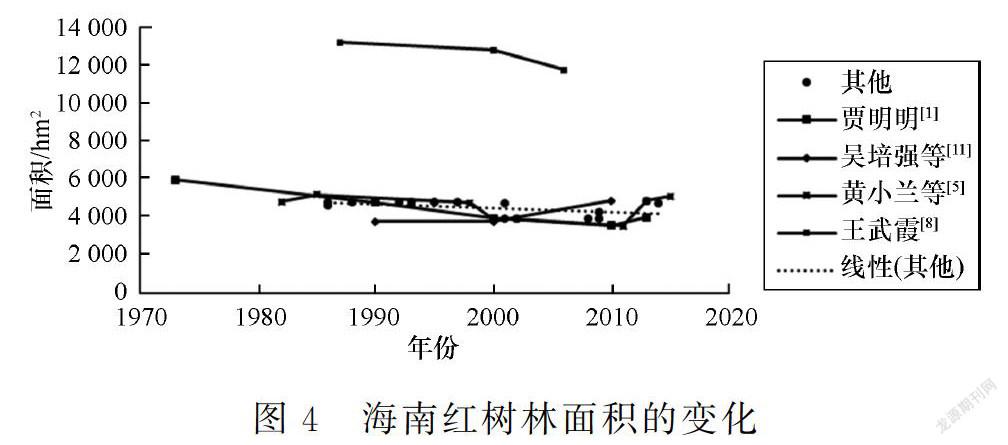

海南红树林面积的变化如图4所示。

由图4可以看出:海南红树林面积1976-2010年整体有所缩减;1980-2015年相对稳定在4 000~5 000 hm2,其中1985-2000年和2000-2010年分别呈现相对平稳的变化,2010年后呈增加趋势。值得注意的是,海南红树林面积零散数据的线性趋势在全国和各地区中是唯一下降的。

2.5 福建

福建红树林面积的变化如图5所示。

由图5可以看出:福建红树林面积1973-1990年明显缩减,1985-2003年大部分低于500 hm2,2000-2010年缓慢增加约1倍;2010-2013年明显增加,由1 023 hm2增至3 437 hm2,增幅超过200%。短时期内红树林面积的大幅增加是由于福建将大量其他生态环境区转变为红树林[1]。

综上所述,全国和各地区红树林面积整体呈现先缩减再增加的趋势,即从1973年开始至20世纪80年代末期明显缩减,至2000年左右缓慢缩减或趋于平稳,2000年后缓慢增加,2010年开始快速增加。各地区红树林面积的低谷期不尽相同,但整体于2010-2015年左右增加到20世纪80年代的水平。

3 红树林面积变化的影响因素

对红树林空间分布的描述主要有扩张、萎缩、合并、碎化、新增、消失和稳定7种:①扩张、合并和新增代表红树林面积增加,可能是由于自然繁衍或人工种植;②萎缩、碎化和消失代表红树林面积缩减,可能是由于自然消亡或人类活动的侵占和破坏;③稳定代表红树林面积没有明显变化。

红树林面积变化的影响因素主要包括人类活动和自然演变2个方面:①人类活动主要包括养殖塘建设、盐田盐沼建设、围垦耕地建设、工程建设、砍伐、人工表面修造以及营养物质和污染物排放,还包括人工造林和修复过程中的林木种植及其成活率;②自然演变主要包括自然条件下的繁衍和消亡、群落演替、种间竞争、病虫害、温度和盐度等物理化学环境以及低温冻害和风暴潮等极端天气。此外,人类活动和自然演变的相互影响也会对红树林面积的变化产生影响。

由于红树林地区具有得天独厚的养殖基础和肥沃土壤,可被大量转变为养殖塘、盐田盐沼和围垦耕地等。在中华人民共和国成立初期,由于缺少利益驱动,人类活动对红树林的破坏较少。改革开放以来,在国家政策和经济利益的多重驱动下,大量人员陆续从事商业和承包养殖,我国南部沿海地区对沿岸滩涂逐渐开展大规模开发利用活动,且超过自然演变的速度,各地区的红树林面積开始大幅缩减。例如:广西开展的大规模对虾养殖活动导致红树林破坏严重,20世纪90年代末期广西合浦县闸口镇还发生毁林修塘事件。20世纪80年代中期我国开始人工造林工程,但自然红树林仍未被有效保护,各地区红树林面积的变化情况有所差异。

在各地专家的强烈呼吁下,红树林的保护引起国家的重视。进入21世纪,我国提出红树林保护政策,建立红树林保护区,并颁布相关法律法规,重点开展红树林保护工作。保护和恢复措施的实施缓解对红树林的破坏,同时逐渐修复已被破坏的红树林区域[29]。由于一些原本为红树林的地区已被改造成具有高经济价值的区域或已丧失红树林生长的基础(如人工表面),一些恢复措施将其他生态环境地区改造为红树林,如2010-2013年福建红树林面积大量增加就是由于将其他自然景观改造为红树林景观[1]。关于人工种植林的成活率,范航清[29]指出广西人工红树林的保存率只有33.6%。

4 我国红树林治理

4.1 红树林保护向好发展

我国全国和各地区红树林面积的变化情况趋于一致,整体呈现先缩减再增加的趋势:由1973年至20世纪80年代末期明显缩减,至2000年左右缓慢缩减或趋于平稳,2000年后缓慢增加,2010年开始增速加快;各地区红树林面积的低谷期不尽相同,大体于2010-2015年增至20世纪80年代的水平。

从社会实际和政策发展上,红树林面积的变化体现我国海洋生态环境治理过程的大体趋势:先是索取资源和破坏环境,而后引发越来越多的社会问题,从而影响国家政策导向;为解决社会问题,出台并实施的国家政策又促进海洋生态环境的恢复和保护。

4.2 红树林治理方式较落后

在关于红树林的文献中,多次提到人工种植红树林的生命期短和死亡率高的问题,一些地区还出现人工种植红树林面积增加和天然红树林被破坏并存的现象[29-30],反映现阶段我国红树林治理体系出现注重表观目标而忽略根本目的的状况。

建议完善人工红树林的种植技术,提高成活率和保存率。明确保护红树林的根本目的是保护红树林生态系统及其资源而不仅是增加红树林面积,采取以保護天然红树林为基础、以人工种植红树林为辅助的红树林生态环境治理方法。

4.3 红树林治理体系不完整

根据对我国红树林相关数据的收集和整理情况,目前我国红树林治理体系主要存在3个方面的问题。①对于红树林的监测和研究仍处于“各自为政”的局面:一方面,所采用的遥感图像系列和分析处理方式不一,为数据的定量分析和不同文献数据之间的联系带来一定的困难;另一方面,相关文献及其数据的影响力较小,研究成果无法达到预期目的和发挥应有作用。②我国有关红树林存在情况的最新官方数据是2002年发布的全国红树林资源调查数据,我国已有10余年未对红树林资源状况进行国家层面的调查和统计,导致权威统计数据缺乏。③红树林本应属于红树林湿地的一部分,但红树林本身却被划分为森林范畴[30],红树林与红树林湿地在治理体系上相互分离,不利于红树林治理的健康发展。

建议尽快总结科学、有效和统一的红树林遥感分析方法。建设统一的国家监测体系,出台相应的统计标准和监测指标,规范对红树林的统计与管理,并开展新一轮的全国范围的红树林实地调查和统计工作。将红树林作为红树林湿地的重要和关键组成部分,将红树林湿地与红树林纳入统一治理体系。

5 结语

通过对我国红树林面积变化和治理情况的分析,也可为我国海洋生态环境保护工作提供启示:建立健全相关参数的监测和统计标准,加强不同来源数据的统一性和适用性;及时开展相关调查和统计活动;重新审视治理任务分配的科学性和合理性;积极开展针对修复和保护手段的科学研究和技术研发,实现经济治理和高效治理;多样化评估指标,将对未来的预测等指标纳入现有评估体系,避免临时性和“面子”工程,同时避免政策执行偏移和“治标不治本”现象;注意评估指标的作用是检验工作效果,而非工作指导,更非工作目标。

参考文献

[1] 贾明明.1973-2013年中国红树林动态变化遥感分析[D].北京:中国科学院大学,2014.

[2] 范航清,陆露,阎冰.广西红树林演化史与研究历程[J].广西科学,2018,25(4):343-351,449.

[3] 陈凌云,胡自宁,钟仕全,等.应用遥感信息分析广西红树林动态变化特征[J].广西科学,2005,12(4):308-311.

[4] 杨盛昌,陆文勋,邹祯,等.中国红树林湿地:分布、种类组成及其保护[J].亚热带植物科学,2017,46(4):301-310.

[5] 黄小兰,张婷,谭人纲.海南红树林资源现状与预警研究[J].江西师范大学学报(自然科学版),2018,42(3):236-241.

[6] 李春干,代华兵.1960-2010年广西红树林空间分布演变机制[J].生态学报,2015,35(18):5992-6006.

[7] 李春干,夏阳丽,代华兵.1960-2010年广西红树林空间结构演变分析[J].湿地科学,2015,13(3):265-275.

[8] 王武霞.南海沿岸红树林30年时空变化分析[D].兰州:兰州交通大学,2017.

[9] 黄文丹,陈文惠,郑祥民,等.福建省红树林分布时空变化与驱动因素分析[J].环境科学与技术,2010,33(12):164-170.

[10] 吴培强,马毅,李晓敏,等.广东省红树林资源变化遥感监测[J].海洋学研究,2011,29(4):16-24.

[11] 吴培强,张杰,马毅,等.近20年来我国红树林资源变化遥感监测与分析[J].海洋科学进展,2013,31(3):406-414.

[12] 廖宝文,郑德璋.我国东南沿海防护林的特殊类型:红树林[J].广东林业科技,1992(1):30-33.

[13] 范航清.成立“中国红树林研究中心”的必要性和中心的任务[J].广西科学院学报,1993,9(2):122-129.

[14] 梁华.澳门红树林植物组成及种群分布格局的研究[J].生态科学,1998,17(1):25-31.

[15] 范航清,梁士楚.中国红树林研究与管理[M].北京:科学出版社,1995.

[16] 陈树培.香港海岸带的红树林[J].热带地理,1997,17(2):12.

[17] 方宝新,但新球.中国红树林资源与保护[J].中南林业调查规划,2001,20(3):25-30.

[18] 何克军,林寿明,林中大.广东红树林资源调查及其分析[J].广东林业科技,2006(2):89-93.

[19] 辛琨,谭凤仪,黄玉山,等.香港米埔湿地生态功能价值估算[J].生态学报,2006,26(6):2020-2026.

[20] 吕佳.中国红树林分布及其经营对策研究[D].北京:北京林业大学,2008.

[21] 傅秀梅,王亚楠,邵长伦,等.中国红树林资源状况及其药用研究调查Ⅱ:资源现状、保护与管理[J].中国海洋大学学报(自然科学版),2009,39(4):705-711.

[22] CHEN L,WANG W,ZHANG Y,et al.Recent progresses in mangrove conservation,restoration and research in China[J].Journal of Plant Ecology,2009,2(2):45-54.

[23] 郑坚,陈秋夏,王金旺,等.浙江滨海红树林湿地现状及区域功能调查研究初报[J].浙江农业科学,2011(2):291-295.

[24] 吴培强.近20年来我国红树林资源变化遥感监测与分析[D].青岛:国家海洋局第一海洋研究所,2012.

[25] 但新球,廖宝文,吴照柏,等.中国红树林湿地资源、保护现状和主要威胁[J].生态环境学报,2016,25(7):1237-1243.

[26] 刘谞承.广东省红树林时空变化规律及保护措施建议[A].2017中国环境科学学会科学与技术年会论文集(第三卷)[C].北京:中国环境科学学会,2017.

[27] 赵玉灵.广东省海岸线与红树林现状遥感调查与保护建议[J].国土资源遥感,2017(S1):114-120.

[28] 杨加志,胡喻华,罗勇,等.广东省红树林分布现状与动态变化研究[J].林业与环境科学,2018,34(5):24-27.

[29] 范航清.广西红树林恢复历史、成效及经验教训[J].广西科学,2018,25(4):363-371,387.

[30] 梅宏.中国红树林保护区管理与立法研究[J].中国海洋法学评论,2011(1):219-240.