山东邹城博物馆考察记

2020-09-10王渊

王渊

时间过得飞快,转眼已经是我们山东访碑游学的第五天了。上午我们考察了济宁任城王汉墓,下午我们来到邹城市,接下来的一天半时间,我们将对邹城市境内的金石书法遗迹进行探访。

先参观孟庙、孟府。早就在书本上学习过“孟母三迁”的故事,当我们真正置身孟庙、孟府时,却是别样感受。参天的松柏让人浮想前贤,沐浴仁义,心生敬仰。离孟庙、孟府不远,就是邹城市博物馆,相比之下,博物馆里的金石意味更浓厚。考察队直奔主题,陆续步入馆藏石刻展厅。展厅以历史上各个时期的石刻文物为主,主要是画像石,或长或方,形态各异或雕琢细腻,神采飞扬;或石花遍布,粗犷斑驳。在众多画像石当中,静静地陈列着两件书法瑰宝:《(东)峄山刻石》和《莱子侯刻石》。

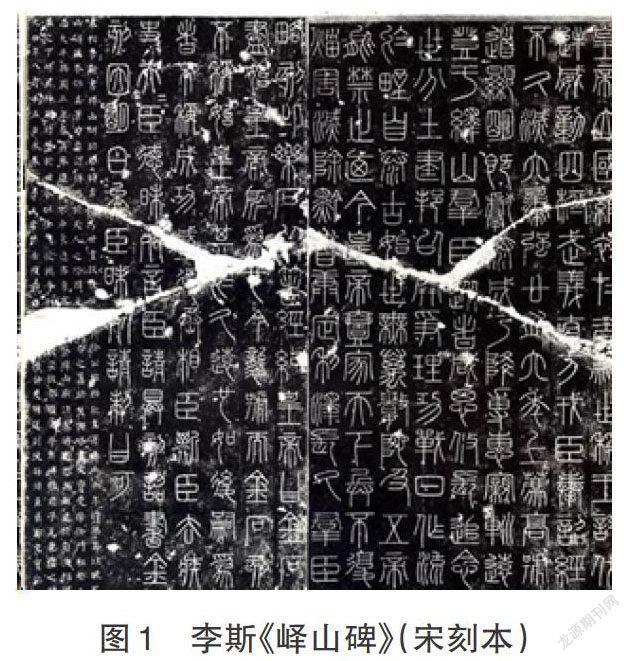

《峄山刻石》(图1)声名显赫,历史久远,后世习书者鲜有不知。《峄山刻石》又称《峄山碑》《秦始皇登峄山纪功刻石》。正文内容主要分两个部分。第一部分是秦始皇刻辞,为秦始皇二十八年登峄山时所刻,内容据《史记·秦始皇本纪》云:“二十八年,始皇东行郡县,上邹峰山。立石,与鲁诸儒生议,刻石颂秦德,议封禅望祭山川之事。”第二部分是秦二世诏书,为秦二世元年所刻。《史记》一書中,并没有记载《峄山刻石》的原文,其文字是因北宋淳化年间郑文宝的摹刻而得以传之后世的。《峄山刻石》目前所保存的文字,与《史记》中秦二世的相关记载基本吻合,这样就为补全如《泰山刻石》《琅琊刻石》中的残字提供了依据。另外,第二部分秦二世的诏文,又是研究秦代诏书制度的唯一实物遗存,具有较高的史学价值。

现存的《峄山刻石》主要有两块,一块在邹城市博物馆,另一块在西安碑林。我们习惯上把邹城博物馆的称为《(东)峄山碑》(见图2),把位于西安碑林的称为《(西)峄山碑》。《峄山刻石》原石不存,现存的两块皆是后世翻刻的。

关于《峄山刻石》原石的毁坏及翻刻,后世文献多有记载。唐代封演的《封氏闻见记》中记载:“后魏太武帝登山,使人排倒之,然而历代摹拓以为楷则,邑人疲于供命,聚薪其下,因野火焚之,由是残缺,不堪摹写……今人间有《峄山碑》皆新刻之碑也。”杜甫《李潮八分小篆歌》有“峄山之碑野火焚,枣木传刻肥失真”之句。五代时南唐徐铉有《峄山刻石》摹本,到了北宋淳化四年,郑文宝根据徐铉摹本重新刻石于长安国子学,其后屡有翻刻。明代都穆《金薤琳琅》卷二云:“自文宝刻徐氏本,其后翻本颇多,世之评者谓长安第一,绍兴第二,浦江第三,应天府学第四,青社第五,蜀中第六,邹县第七。”

现存邹城博物馆的《峄山刻石》是否是都氏所言的“邹县第七”,我们不得而知。但是,我们说它是元代翻刻的,应该是可信的。因为馆藏《峄山刻石》刻在一块四方柱上面,三面刻有篆文,最后一面刻有说明文字,称其为元代所刻。据《邹县志·古迹卷》记载:“宋元祐八年,邹令张文仲于北海王君向获李斯小篆,刻诸厅峄阴堂,迨至元二十九,县令宋德,乃夏津人也,叹是碑残缺,恐致泯绝,乃命工砻石篆刻于其侧。”这段记载与所刻的说明文字相互比对,说法一致,可信度较高。

我们见到的《峄山刻石》,又称《元摹峄山秦篆碑》,原立于邹县县城县衙大堂,民国初年移入孟庙致敬门内,1973年移入启圣殿内保存,后来又移入邹城市博物馆内。此碑所刻柱身中间有斜向裂纹,不知因何原因断裂过,现重新粘合为一体,除了裂缝处字体笔画受损和柱身下端有所残泐,多数字迹清晰完好。因其出于后世累次翻刻,大体已经不再是李斯书风原貌,而是打上了唐宋的时代烙印,如欧阳修《集古录》卷一云:“余家集录别藏泰山李斯所书数十字尚存,以较(《峄山刻石》)模本,则见真伪之相远也。”但是,作为小篆中“玉著体”的典范,翻刻本也被书家们所推崇。清代刘熙载《艺概·书概》称:“秦篆简直,如《峄山》《琅琊台》等碑是也。”杨守敬《峄山碑跋》云:“笔画圆劲,古意毕臻,以《泰山》二十九字及《琅琊台碑》校之,形神俱有,所谓下真迹一等。故陈思孝论为翻本第一,良不诬也。”名家赞誉之词,可见一斑。

看完《峄山刻石》,旁边不远处是《莱子侯刻石》,它被封藏在一个大玻璃罩中,在展厅灯光映照之下,斑驳静谧,庄严肃穆。

《莱子侯刻石》(见图3、图4),又称《莱子侯封田刻石》《莱子侯封冢记》《天凤刻石》《莱子侯赡族戒石》,石高44厘米,宽65厘米,纵7行,每行5字,字体为隶书,共计35字,行与行之间有界栏,文字外围有斜纹边框。刻石所记内容为新莽天凤三年二月莱子侯为族人相地封冢,使储子良等人动用百余人力而成,并告诫子孙守护而不要败坏。

在刻石右侧边框外空白处有三行小行书文字引人注目,仔细查看,原来是记录该石在清代嘉庆年间被发现的过程。其实该石刻于新莽始建国天凤三年二月,自刻成之日起,就在山间沉寂了一千多年,一直无人识其珍贵之处。直到清代乾隆年间才被一名叫王仲磊的人发现,后来到了嘉庆二十二年,颜逢甲等人一起游邹城城南卧虎山时偶然访得,便在碑石右侧刻跋文,记述寻碑的经历。再后来由孟子后裔孟广均出资将此石存放于孟府,直到2002年,这块刻石重新落户邹城市博物馆。

《莱子侯刻石》以当时实用书体书刻,线条纤细,丰筋力满,质感浑厚,气势开张,趣味横生,以篆籀之意写隶,能较充分地表现笔意趣味,后世深以为重。清代方朔《枕经堂金石书画题跋》称:“以篆为隶,结构简劲,意味古雅,足与孔庙之《五凤二年刻石》继美。”瞿中溶《金石文编》评其书云:“此刻结体秀劲古茂,在《上谷府卿》《祝其卿》二坟坛石刻之上,尚是西汉文字,可宝也。”通过此石可窥西汉书风,我们清晰考见汉隶由古隶向今隶阶段过渡的踪迹。

考察完邹城博物馆,我们前往邹鲁美术馆。馆中场地宽阔,藏品排列井然有序,藏有历朝历代大量的金石拓片,其中最让大家震撼的是山东境内的大幅北朝刻经拓片,主要以铁山、岗山、葛山摩崖刻经为主,恢宏壮观,这些拓片的大饱眼福让我们对第二天的实地考察浮想联翩、满怀期待。

(作者系北京师范大学艺术与传媒学院书法系硕士研究生)