信息技术下学校德育工作的“场”效应初探

2020-09-10胡郑蓉

胡郑蓉

摘要:众所周知,我们常用“场”的概念来诠释人会受环境的影响,且人与人之间相互影响。学生、教师在校内学习生活以及家长在参与学校活动的过程中,随时随地都能体现“场”的影响。在信息技术快速发展的时代,如何利用智能手段让学校德育工作产生良好的“场”效应,是我们结合学校办学特色而定位的研究内容。文章将从“个性场”“学习场”及“互动场”三方面,浅谈学校德育工作与信息技术融合的实践研究成果。

关键词:信息技术 学校德育 个性场 学习场 互动场

太仓市镇洋小学是一所新建学校,地处娄江新城,拥有得天独厚的经济、社会、文化资源,毗邻科技大学城,有着强大的前沿科技支撑。因此,我校以“智能生活教育”为办学特色。作为实现“智能生活教育”的基础——信息技术,更是在我校德育工作的组织实施中发挥着重要作用。

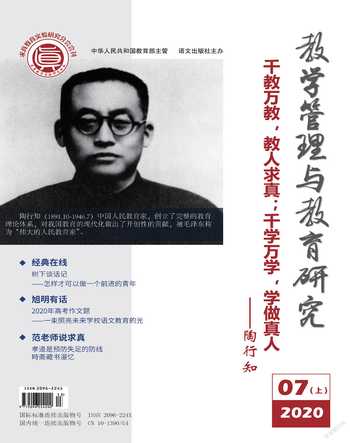

信息技术的迅猛发展,不仅为学校德育工作提供了大量的可用资源,更是突破了传统教育模式在空间和实践方面的限制。陶行知先生认为,教师不仅应该有广博的知识,不断地追求新知,而且应该不拘泥于传统,勇于创造革新。如今,信息技术已经改变了我们的思维、学习、生活及工作的方式,更是改变了教育的方式。新时代的教师更应该勇于在信息浪潮中“创造、革新”。在一年多的实践中,我校利用学校微信公众号、学校网站、空中课堂、手机APP等信息化手段及工具,开阔学校德育工作视野,提升德育工作实效,实现德育工作网络化“场”效应。

一、依托“AI精靈”评价体系,建立德育网络“个性场”

陶行知先生认为,分数不代表一个人的真本领。我校的“AI精灵”评价体系包括对学生在学科素养、文明礼仪、社会实践等方面的评价。根据学校“AI精灵”评比制度(办法),通过对各学科素养竞赛、日常文明礼仪检查、校园主题活动竞赛、社会实践活动参与度等方面的考核,学校以竞赛评奖、动态积分等形式评选出各类小精灵,用以表彰、鼓励学生。“AI精灵”评价体系遵循对学生进行多元评价的原则,从实际出发,针对不同学段、不同年龄、不同对象的特点,做出科学的、切合实际的评价,为学生建立动态成长档案,更好地实现了学生的个性化发展。

学校通过网络评选、投票的方式,让每个孩子都有参与活动的机会,以评选“中华美德故事小精灵”为例。学校公众号发布活动召集令,全体学生根据活动的要求录制小故事,自行投递到组委会邮箱。组委会初步评选后,再将优秀故事发布在学校公众号上,号召全体师生一起投票,票选出“中华美德故事小精灵”。这样的评选活动相较于传统的讲故事比赛,能够提供更多富有个性化表演的作品,学生的参与面更广,积极性更高。

学校通过微信公众号的主题推送,让每个被评为“AI精灵”的学生都有展示特长的机会。在评选出富有个人特色的“AI精灵”后,学校德育处就会精心制作主题在公众号上推送,对这些小精灵的特长予以展示。至今,我校已经推送了“小义工”“讲故事”“体育”“艺术”等主题活动,让这些有个性、有特长,但鲜有“露脸”机会的学生得以展示。

从心理学上说,“个性”指的是一个人在生活实践中经常表现出来的、比较稳定的、带有一定倾向性的个体心理特征的总和。它是人的行为的潜在动力,是人的积极性的不尽源泉。因此,通过信息技术手段放大学生的“个性”,依托多元评价手段,在网络中形成学生的“个性场”,使其能够正向影响学生全面发展。

二、依托“I课堂”教学体系,建设德育网络“学习场”

“学习场”就是充满学习氛围的情境。“I课堂”即智慧课堂,它需要教师整合各种信息资源,创造性地运用各种先进的教育技术进行教学活动。网络化背景下的众多信息资源,层出不穷的智能化技术都是拓宽传统学习途径的渠道,是营造良好学习氛围的手段。学校通过对德育课程的架构,对教学实施手段的创新,整合信息资源,在网络上为教师、学生、家长建设“学习场”。

学习无处不在,良好的学习氛围营造不光要靠教师、家长嘴里的“不断唠叨”,更需要通过多种途径真实地展现在学生面前,利用现代信息技术对学习的辅助价值,为学生提供海量的学习资源和多样的学习方式,以此适应学生的个性特点,帮助学生提高学习效能,改善学习体验,让他们看得到、学得到、感受得到。“班级优化大师”的及时评价、电子班牌的随时展示、“云课堂”跨越时空的教学等,都是我们智慧课堂运用的教育技术,更是建设“学习场”的有效手段。

三、依托“开放融合”课程体系,建构德育网络“互动场”

德育课程包括认知性课程、活动性课程和隐性课程。认知性课程侧重于从知识、理论的角度进行道德品行的教育;活动性课程侧重于通过实践性活动促进学生全面发展;隐性课程则是通过学校的校园文化对学生展开无意识的影响,从而达到教育目的。“开放融合”是我校校本课程的特色,德育课程的“开放”,是教学资源的开放,是教学空间的开放,是教学主体的开放;德育课程的“融合”是三种特性的融合,是与其他学科的融合,是教学方式的融合。在这样的背景下,我校通过信息技术形成了师生、生生、家校的“互动场”,实现了德育课程的开放与融合。

以我校家长学校课程《聆听窗外声音》为例。在实施《聆听窗外声音》课程时,每个班级都结合自己的“一班一品”建设开展。我校一年级某班以“好妈妈讲故事”为主题,开展此项活动。学期初,班主任通过班级公众号发布本学期的讲故事主题——神秘的人工智能,并在问卷星中调查汇总能够走进校园给学生讲故事的妈妈名单,以及适合低年级学生阅读的主题绘本。随后,班主任和这些家长志愿者召开网络会议,确定讲课时间及内容,并通过钉钉APP进行线上备课。家长志愿者根据备课的内容,收集电子图书、电子故事后,走进班级授课。与此同时,学校开启网络直播系统,同年级其他班级学生通过网络一起聆听,共同受益。课后,班主任组织学生针对课程内容谈自己的学习感受,并及时发布班级电子班牌。课间、午休,甚至放学后,所有学生都可以在电子班牌上看到同学的感受,并产生新的思维火花,继续对话题展开讨论。班主任则将学生的想法通过语音、视频、图文等形式发布在班级公众号上。家长可以在班级公众号上一起参与讨论、互动。

“开放融合”的德育课程,让师生、生生、家校产生了互动。在这样的“互动场”中,教师的教育教学能力得以提升,学生的综合素养得到发展,家校的沟通合作得以顺畅进行。

实践表明,将信息技术运用于学校德育工作中,有利于学生的全面发展。信息技术的运用丰富了德育的方法与途径,其形成的“个性场”“学习场”“互动场”充分调动起了学生接受教育的积极性,最终使学生在认知能力、道德情感、人格完善上得到协调发展,从而做到知行合一,为个人的可持续发展打下坚实的基础。

参考文献

[1]赵向明.探索德育的新途径——网络德育[ J].思想·理论·教育,2001(8).

[2]赵雪梅.信息技术在小学的德育教育工作中的运用[ J].课程教育研究,2016(23).