我国幼儿园课程游戏化与生活化研究综述

2020-09-10周迎亚张晗

周迎亚 张晗

从《幼儿园工作规程》到《幼儿园教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要》)、《3-6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》),都强调“以游戏为基本活动”“寓教育于生活、游戏之中”。2014年9月,江苏省教育厅、省财政厅联合下发《关于开展幼儿园课程游戏化建设的通知》,许多省(市)也开展了相似的课程游戏化、生活化改革。安吉游戏也成为全国幼教界热议与观摩的对象。可以说,游戏化、生活化已成为幼儿园课程建设的基本追求与指导理念。随着“幼儿园课程游戏化和生活化”的不断推进,有关其理论与实践的研究成果也日渐丰富。为进一步厘清幼儿园课程游戏化和生活化的研究与实践工作,以下将从二者的内涵、价值、存在问题及实施路径等四个方面对国内相关研究成果进行简要述评。

一、幼儿园课程游戏化与生活化的内涵

(一)幼儿园课程游戏化的内涵

关于幼儿园课程游戏化,研究者普遍认为是游戏精神在幼儿园一日活动中的贯彻实行。

虞永平指出,课程游戏化并不意味着简单生硬地把幼儿园所有活动直接变为游戏,要确保自由游戏时间,还要把游戏精神落实到一日生活中去[1];要在《指南》理念下加强课程的适宜性和有效性,并且不提倡统一化,鼓励园本化[2]。胡碧霞、张瑜认为,游戏化并不是对原有课程的否定,而是在原有课程的基础上加以拓展,更加强调生活性、经验性及过程性,顺应幼儿身心发展的规律[3]。

除了以上两个层面,还有研究者从儿童体验和发展的角度来解读幼儿园课程游戏化。宋梅认为,课程游戏化应从三方面理解:确保幼儿自由游戏的时间和机会;游戏体验应贯穿于课程;游戏精神应贯穿于课程[4]。朱智红认为,课程游戏化不能理解为单一的课程模式,应该是具有游戏化特性的多样化课程,其终极追求是促进儿童发展[5]。

(二)幼儿园课程生活化的内涵

关于幼儿园课程生活化,比较一致的观点是认为幼儿园课程应来自生活、经由生活和为了生活,以幼儿生活为课程内容的来源。

王春燕认为,幼儿园课程生活化是在设计、组织、实施幼儿园课程时,将课程与幼儿日常生活及感性经验相联系,使幼儿在一日生活中获得各方面和谐发展[6]。杨晓萍认为,幼儿园课程应回归生活,与儿童的现实生活密切联系[7]。虞永平认为,幼儿园课程生活化“就是要向幼儿的生活要内容,依靠幼儿的生活过程来实施课程”[8],生活既是課程的基础、来源、出发点,同时又强调幼儿既在生活中学习,又在学习中生活[9]。于冬青把生活化幼儿园课程设计的目的、依据、内容、途径基本界定为儿童的生活,并把儿童生活作为一个动态的过程来看待[10]。

可见,现有的研究大多将幼儿园课程生活化看作对幼儿生活的回归,把幼儿生活作为课程的目的、内容、途径和形式,较少强调教师生活在幼儿园课程中的地位和价值,也较少论述幼儿与同伴、教师生活在幼儿园课程中的关系。

二、幼儿园课程游戏化与生活化的价值

(一)提升教师专业水平,促进幼儿发展

邓亚玲认为,课程游戏化能帮助教师转变教育观念,合理选择活动内容,探索适合幼儿特点的教学方式,是提升教师专业素质的重要途径[11]。丁月玲认为,课程游戏化是满足幼儿探究、契合幼儿好奇心的有效途径[12]。李贵希认为,幼儿园课程犹如幼儿之生活,它承载了幼儿认知、情感及其他各方面的发展,使幼儿体验了尊重与被尊重,理解了人存在的价值及生命的意义[13]。

(二)促进幼儿园课程建设,提高课程质量

虞永平认为,幼儿园课程回归经验就是回到《纲要》、回到《指南》、回到生活、回到活动,真正有利于幼儿的成长和发展;有效的教学过程离不开课程资源,儿童的生活是课程资源的重要来源,家庭、幼儿园和社区生活的和谐有利于课程资源的开发和利用。幼儿园课程游戏化、生活化有利于经验意识、过程意识的提升,促进有效的教与学,能够促进幼儿园课程建设,提高课程质量[14]。

可以说,幼儿园课程生活化、游戏化是全面贯彻落实政策文件精神的需要,顺应了儿童身心发展的规律,是提升幼儿园课程质量、提升教师专业素养、促进幼儿健康成长的重要途径。

三、幼儿园课程游戏化与生活化推进过程中存在的问题

关于幼儿园课程游戏化、生活化在推进实施过程中存在的误区和问题的研究,采用量化研究的较少,质性研究或观察总结较多。

(一)幼儿园课程游戏化推进过程中存在的问题

幼儿园课程游戏化实施过程中存在对课程游戏化认识不清、幼儿教师专业素养不足、家庭和社会存在误解等问题。

1.课程游戏化理念认识不清。主要体现在缺乏正确的儿童观、对游戏和课程关系认识不清等。丁月玲发现,有些教师理解的课程游戏化仅仅是课堂上开展教学游戏活动,还有将游戏活动作为课堂结束时的放松时间,课程与游戏分离,或者为了体现游戏化教学,过度使用游戏,反而偏离教学目标[15]。宋梅发现,许多教学只采用游戏的形式,但儿童没有游戏的体验;游戏是教学活动结束后的片刻放松,忽视游戏的发展性价值[16]。胡碧霞、张瑜认为,有些教师对课程游戏化内涵的理解不深刻,或者高度控制游戏,影响幼儿的自我探索和自主建构,或者完全放任幼儿游戏,纯粹旁观,导致游戏无法深入。还有的教师将游戏与教学对立起来,反而出现避谈教学的现象[17]。

2.教师专业素养不足。主要体现在不能为幼儿提供适宜的空间和材料,缺乏观察与指导的能力。蔡菡采用自编问卷、量化统计的方式,对苏中、苏南、苏北三个区域 5 市共 90 所幼儿园3742名教师进行了分层抽样,发现存在教师课程参与内容较窄、参与比例不高、对家长育儿需求关照不足等问题[18]。宋梅和胡碧霞、张瑜都发现,游戏活动中教师对材料和空间方面的投入不足,教师自身对游戏活动价值认识缺乏,对游戏的观察和指导充满迷茫[19][20]。蔡敏艳认为,教师忽略对孩子创造性等素养发展的主动性设计;没有对材料与幼儿素养培育的关联进行思考,游戏功能设计单一或固化;教师在游戏中不善于指导,错失教育时机[21]。丁月玲发现,一些教师过于关注课程的知识点,担心课程游戏化教学混乱、失控,过度参与维护秩序,一些教师选择的游戏过于单一,课程趣味性不强[22]。

3.家庭与社会对课程游戏化存在的误解。胡碧霞、张瑜认为,家长对游戏会妨碍学习、阻碍发展的固有偏见,在一定程度上影响了教师的专业自主权,打击了教师的教学热情[23]。

(二)幼儿园课程生活化推进过程中存在的问题

印小青、李娟认为,幼儿园课程生活化的推进主要存在这样几个问题:片面解读幼儿园课程与生活的关系,只要课程内容中有生活的内容或者是为了生活就理解为课程生活化,不能发现课程于生活之中;将课程生活化和主题活动的实施等同起来;将课程生活化和知识教学截然对立[24]。张丽莉发现,幼儿园课程存在忽视幼儿日常生活的价值、内容脱离幼儿生活经验等问题[25]。杨洁发现,幼儿园教师将生活化课程误解为生活技能训练或主题活动,对“课程源于生活”“课程高于生活”“课程结合生活开展”“生活课程与知识教学关系”方面理解较为片面[26]。

幼儿园课程游戏化与生活化在推进过程中既存在个性问题,也存在共性问题。这些问题严重影响了幼儿园课程游戏化、生活化的推进。

四、幼儿园课程游戏化与生活化的实施路径

(一)幼儿园课程游戏化的实施路径

1.解决课程游戏化的认识及施教能力问题

丁月玲认为,应通过各种培训指导方式,帮助教師了解开展幼儿园课程游戏化的原因;正确认识游戏与其他活动或形式之间的关系;掌握具体的游戏活动组织技能,包括设计适宜的游戏、恰当地观察以及及时进行修正调整的能力[27]。范元涛指出,教师要根据幼儿的已有知识经验,提供充足的材料让幼儿自主选择,创设适宜儿童发展的情境,控制游戏的内容、形式和进程等; 教师要观察幼儿的游戏,并适时恰当地介入[28]。

2.加强课程体系建设,明确课程游戏化的方向及内容

丁月玲指出,课程游戏化强调的是游戏精神在幼儿园课程中的融入、贯彻,所以不需舍弃原有课程[29]。杨春耀提出,对五大领域课程和幼儿园一日活动进行游戏化设计与开发,让幼儿在游戏中获得身体、认知、情感、社会性等方面的感知和体验[30]。程国琴、樊志红等提倡将课程游戏化与园本特色结合起来[31] [32]。刘丹凤等提出将课程游戏化与区域活动有机结合的策略分析[33]。

3.优化幼儿园课程评价机制

丁月玲提倡采取因人而异、因教育目标而异、因活动而异的课程和活动评价制度,注重过程导向[34]。邓亚玲提倡重视过程性评价,侧重幼儿在游戏活动过程中自主经验的建构。另外,注重弹性评价,不同的幼儿在同样的游戏情境中表现是不同的,教师要尊重幼儿的个体差异,采取弹性的评价机制[35]。

(二)幼儿园课程生活化的实施路径

1.课程目标的生活化

黄雪提出,课程目标的设置必须基于幼儿的实际生活,关注原有的生活经验。在教育过程中注重幼儿对生活和学习乐趣的体验,而不是简单关注知识技能的掌握[36]。

2.课程内容的生活化

虞永平指出,生活中的事物和资源、问题与挑战、习惯与规则,都可以成为课程内容[37]。黄雪认为,在选择课程内容时,要了解幼儿已有的生活经验,并根据幼儿“最近发展区”的水平,选择适宜的课程内容[38]。印小青、李娟认为,源自家长的信息、发生的社会事件以及节日文化等都可以是幼儿园课程的来源[39]。刘艺敏认为,课程内容的生活化并不是放任幼儿自由生活,而是在选择内容时多考虑课程与生活的关联,把生活中的素材提炼加工成教育素材[40]。

3.课程实施的生活化

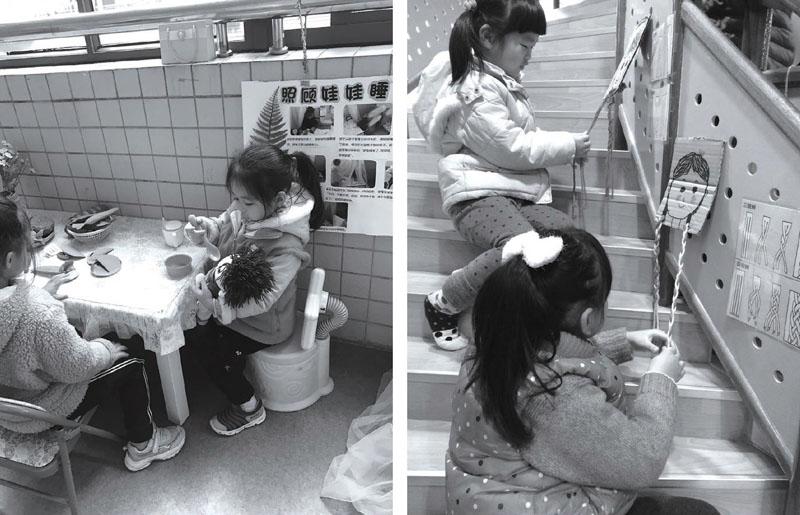

黄雪认为,生活化的课程不是必须采用集体教学的形式,生活中的所有时刻都可以实施课程[41]。印小青、李娟注重课程的生成性,提倡教师要悉心观察、探寻和挖掘,关注生活中的教育契机[42]。刘艺敏关注课程实施中生活化和游戏化的结合,认为可通过游戏化的活动再现或反映生活场景,让幼儿在游戏中获得生活经验[43]。

4.课程评价的生活化

刘艺敏提倡课程评价要生活化,应围绕幼儿的真实生活,多角度、全方位地去解读,了解幼儿在认知、心理、运动等多方面的发展情况[44]。

(三)两者实施路径的共同之处

1.关注对内涵的准确理解

如前分析,由于教师和社会群体对课程游戏化、生活化内涵的理解不到位,造成了课程目标、课程内容、课程实施等方面容易出现误区。因此,不管是课程游戏化还是生活化,在实践中一定要关注实践主体对其内涵的准确理解,并具备相应的能力。

2.关注游戏化和生活化的结合

在游戏中要结合并关注幼儿的生活经验,将游戏落实到幼儿的一日生活中;通过游戏化的活动再现和反映生活场景,帮助儿童在游戏中获得生活经验。游戏化与生活化密不可分,相辅相成,在设计和实施时,应该统筹考虑。

3.关注评价体系的优化

幼儿园课程游戏化和生活化都注重过程性、全面性、个体化的评价模式,因此在实践中需要不断调整并优化评价体系,通过课程评价来不断引导游戏化和生活化的推进。

总之,幼儿园课程游戏化与生活化的外在表现形式与具体改革内容虽有所区别,但它们都是基于儿童本位的价值判断,都是从儿童发展出发来审视和解决问题,都是指向质量提升的教育改革。同样,幼儿园课程游戏化与生活化在实施过程中也密不可分,脱离了生活的课程游戏化就会流于形式,离开了游戏精神的课程生活化就会沦为“空中楼阁”。

【参考文献】

[1]虞永平.课程游戏化的意义和实施路径[J].早期教育,2015,(03):4-5.

[2]虞永平.幼儿园课程游戏化项目的基本要求[J].早期教育,2018,(04):4-7.

[3][17] [20] [23]胡碧霞,张瑜.国内幼儿园课程游戏化研究述评[J].连云港师范高等专科学校学报,2018,(01):74-77.

[4] [16] [19]宋梅.幼儿园课程游戏化:游戏精神的回归[J].陕西学前师范学院学报,2018,(01):35-38.

[5]朱智红.幼儿园课程游戏化的内涵和价值[J].齐齐哈尔师范高等专科学校学报,2018,(05):96-98.

[6]王春燕.试论幼儿园课程的生活化[J].幼儿教育,2002,(03):6-7.

[7]杨晓萍.学前教育回归生活课程研究[D].重庆:西南师范大学,2002:42.

[8]虞永平.生活化是幼儿园课程的根本特性[J].学前课程研究,2008,(10):24-27.

[9] [37]虞永平. 幼儿园课程改革路向何方[N]. 中国教育报,2014-09-21(001).

[10]于冬青.走向生活世界的幼兒园课程设计研究[D].长春:东北师范大学,2008:99.

[11] [35]邓亚玲.幼儿园课程游戏化审思:内涵、意义与策略[J].教育观察,2019,(22):17-18+75.

[12] [15] [22]丁月玲.完善课程游戏化体系 提升幼儿幸福感指数[J].基础教育研究,2019,(17):95-96.

[13]李贵希.略论幼儿园课程的生活化[J].社会科学家,2012,(S1):212-214.

[14]虞永平.过程意识与学前教育质量[J].幼儿教育,2015,(01):4-6.

[18]蔡菡.“课程游戏化项目”背景下江苏省幼儿园课程建设的效果与启示——基于教师评价的视角[J].学前教育研究,2018,(12):39-51.

[21]蔡敏艳.幼儿园课程游戏化的思考与实践——以“3+3”模式提升幼儿园课程游戏化质量[J].教育科学论坛,2016,(14):62-64.

[24] [39] [42]印小青,李娟.幼儿园课程生活化的意蕴、误区与实施策略[J].学前教育研究,2016,(02):64-66.

[25]张丽莉.回归生活的幼儿园课程研究[D].南京:南京师范大学,2004.

[26]杨洁.关于幼儿园生活化课程实施的研究[D].上海:华东师范大学,2006.

[27] [29] [34]丁月玲.幼儿园课程游戏化的推进策略[J].学前教育研究,2015,(12):64-66.

[28]范元涛.幼儿园教学游戏化研究[D].重庆:西南大学,2011: 30.

[30]杨春耀.基于儿童发展的幼儿园课程游戏化探究[J].职业技术,2019,(07):43-47.

[31]程国琴.幼儿园课程游戏化与园本特色的有效结合分析[J].科学咨询(教育科研),2019,(12):111.

[32]樊志红.追随童梦 体验成长——紧贴园本实际,幼儿园课程游戏化建设方案[J].课程教育研究,2018,(32):10-11.

[33]刘丹凤.幼儿园课程游戏化和区域活动有机结合的策略分析[J].科学大众(科学教育),2018,(11):93.

[36] [38][41]黄雪.试论幼儿园课程的生活化趋向[J].基础教育研究,2019,(14):88-89.

[40] [43] [44]刘艺敏.浅议幼儿园“课程生活化”[J].科教导刊(上旬刊),2018,(10):143-144+155.