2009—2019年肇庆城市热岛效应变化特征

2020-09-08周义昌袁业溶袁微李丹丹

周义昌,袁业溶,袁微,李丹丹

(1.肇庆市突发事件预警信息发布中心,广东肇庆 526040;2.肇庆市高要区气象局,广东肇庆 526100)

城市热岛效应是指城市化发展到一定程度,市区气温明显高于郊区的特殊现象。目前大部分研究认为,人类活动、城市下垫面的改变、人工热源和大气污染等综合因素是造成城市热岛效应的主要原因。城市热岛效应对城市气候有着重要影响,已经成为研究城市气候的重要研究对象[1-8]。国内外的专家学者对不同规模城市的城郊气温进行了大量的对比观测和热岛效应的深入研究,都发现不同规模城市普遍出现了城市热岛现象,特别是国内专家学者在对珠三角城市的热岛效应研究工作中发现,经济活动越活跃的地区,城市热岛效应越显著,如广州、深圳等发达城市比其他城市的热岛强度更强[9-17]。

肇庆是珠三角9市之一,地处广东中西部,近年来更是融入到粤港澳大湾区城市群的发展中,发展速度加快,城市规模不断扩大。肇庆日益加快的城市化进程,不可避免改变周边自然环境,对城市气候产生重要影响,研究肇庆城市热岛效应对了解肇庆城市气候的基本特征具有重要意义。

1 资料与方法

1.1 资料的选取

本研究数据选取端州区文明路旧气象局站和鼎湖区肇庆农校站2009年3月到2019年2月近10年的逐日、逐时的气温观测资料。日平均气温由24 h逐时资料算术平均得到,日最高气温为日逐时最高气温,日最低气温为日逐时最低气温。

对城市热岛效应的研究关键在于选取具有代表性的市区站和郊区站[3],市区站和郊区站需要满足同等的区域性气候变化,距离合适,在研究期间选取的站点周边环境的变化较小,站点的资料长度需要保持一致且能明显反映出市区和郊区的气温差异。

另外,人口也是选取市郊站的重要参考因素,华丽娟等[2]将人口总数达50万的地区作为大城市站,人口少于10万的地区作为郊区站,不同专家学者对郊区站人口的设定范围不同,但是介于10万到20万。据2018年肇庆统计年鉴可知,2017年端州区常住人口约50.42万,鼎湖区常住人口约17.56万。本研究根据肇庆市郊的实际情况,结合行政区域划分和人口数据,市区站选取G2679即端州区文明路旧气象局站,郊区站选取G2673即鼎湖区肇庆农校站。端州城区仅G2679符合市区站的选址要求,其处于市中心位置,自建站以来周围已完全城市化;G2673位于鼎湖山下,周围环境符合郊区要求,距离市区站G2679约15 km,且两个自动站的仪器为同一型号,故分别选取G2679和G2673作为市区站和郊区站是非常合适的。因为两站的海拔高度相差较大(37 m),故采用平均气候背景气温直减率,将两个站点的平均气温按照上升100 m气温下降0.65℃的气温直减率订正到海平面高度。

根据两站的建站时间和数据的完备性考虑,本研究的时间长度为2009年3月至2019年2月。

1.2 分析方法

本研究均用日平均气温研究肇庆的城市热岛效应,其热岛强度定义为同期市区站与郊区站的日平均气温差Δt:

其中,tu表示市区站日平均气温(℃);tr表示郊区站日平均气温(℃)。

定义日平均气温变化率Δθ:

即n+1时刻的日平均气温减去n时刻的日平均气温,其中0≤n≤23。

定义热岛强度变化率Δtu-r:

即n+1时刻的热岛强度减去n时刻的热岛强度,其中0≤n≤23。

季节划分以3—5月为春季、6—8月为夏季、9—11月为秋季、12月—次年2月为冬季。昼夜划分以06:00—18:00(北京时,下同)为日间,19:00—次日05:00为夜间。

2 热岛强度的基本特征

2.1 日变化

热岛强度具有明显的日变化特征,日间一般为负值,夜间为正值,即日间弱、夜间强,日间甚至出现“冷岛”的现象。由图1分析可知,肇庆城市热岛强度00:00—06:00(北京时,下同)缓慢减小,随后07:00—09:00迅速减小,并在09:00—16:00热岛强度为负值,即市区比郊区气温低,出现“冷岛”的现象,其中11:00和13:00达到最低-0.28℃;17:00—19:00热岛强度迅速增大,其中19:00和20:00达到最高1.43℃,即热岛强度达到最大;随后21:00—23:00热岛强度再次缓慢减小。

图1 肇庆热岛强度的日变化(a)及市郊热岛强度的逐时变化率(b)

进一步分析市区和郊区的气温逐时变化率可知,市郊逐时气温变化趋势大体一致。市郊在08:00—13:00显著增温(增温幅度 >0.5℃/h),市区在11:00增温幅度最大,达0.78℃/h;郊区在09:00增温幅度最大,达1.25℃/h。市区在18:00—19:00显著降温(降温幅度 >0.5℃/h),降温幅度最大,达0.55℃/h;郊区在17:00—21:00显著降温,郊区在18:00降温幅度最大,达1.22℃/h。郊区无论升温还是降温都比市区剧烈。热岛强度也是在07:00—10:00减小较为明显,其中09:00减小的最快,降幅达0.61℃/h;16:00—19:00增加的较为明显,其中18:00增加的最快,增幅达0.67℃/h。

肇庆的热岛强度日变化与广州[9]、深圳[10]等城市相似。这是由于市郊下垫面的热力差异和人工热源每天向外排放大量热量,导致市区气温比郊区高。另外市区人类活动频繁,高楼林立,机动车尾气排放,路面扬尘多,近地面层颗粒悬浮物多,在一定程度上起到保温作用。日间太阳短波辐射,减弱升温,市区升温明显比郊区慢,导致热岛强度减小,甚至出现“冷岛”现象;但是随着太阳高度角的升高,中午到下午,近地面层垂直湍流逐渐加强,市郊温差逐渐减小,热岛强度略有增大,但仍为负值;夜间到凌晨,市区近地面层的颗粒悬浮物阻挡地面长波辐射向外发散,导致市区降温速率比郊区慢,从而热岛强度较大。夜间至凌晨由于热岛效应的存在,市区比郊区气温高,市区较暖空气上升到达一定高度后向四周辐散,在市区上空形成弱辐散,郊区空气较冷下沉并沿地面向市区辐合,市区近地面层形成弱辐合,最终形成热岛环流。

2.2 热岛强度的月和季节变化

研究热岛强度的逐月变化时,分别用月平均、月最高和月最低气温计算热岛强度。

由图2可以看出,1—3月市区月最高气温比郊区高,但4—12月市区月最高气温比郊区低。1—12月市区月最低气温和月平均气温都比郊区高,且月最低气温和月平均气温变化趋势大体一致,且呈同位相升高的趋势,市区月最低气温的增温幅度比郊区大。由此可以得出,肇庆市区通过影响最低气温的降温来形成热岛效应,月最低气温对城市热岛效应有着非常重要影响。

图2 肇庆月平均气温、月最高气温和月最低气温热岛强度的月变化

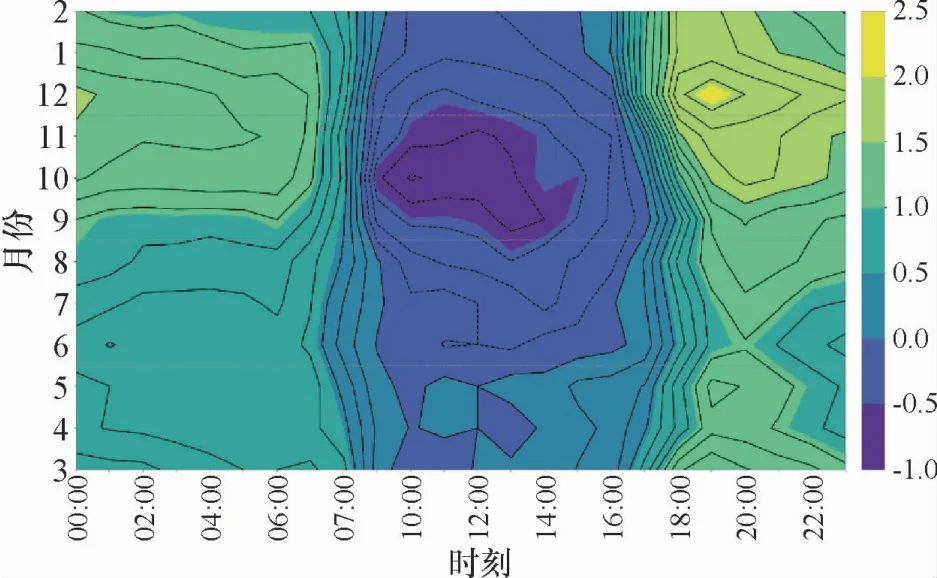

由图3可知,在不同月份或季节,肇庆城市热岛强度的日变化基本一致,有明显的日间“冷岛”而夜间“热岛”的特征,与胡文志等[3]对香港城市热岛的研究结果相近。秋季热岛强度最大、春季热岛强度最小,具体月份为10月热岛强度最大、4月热岛强度最小。夏秋季热岛强度有非常明显的正值中心和负值中心,最大正值中心出现在10月的夜间,最大负值中心出现在8月的日间。夏季热岛强度日间为负值的时间最长、秋季次之、冬季最短,且冬季热岛强度日间开始出现负值的时间最晚。秋冬季最大热岛强度的出现时间比春夏季更早,秋冬季在19:00热岛强度达到最大,春夏季偏迟1 h,在20:00达到最大。这可能与太阳辐射的季节变化有关,夏秋季日出时间比春冬季早,日间夏秋季郊区升温快,且其太阳辐射时间较春冬季时间长,导致日间夏秋季出现热岛强度较强的负值中心,夜间正好相反。

图3 肇庆热岛强度的季节变化(单位:℃)

肇庆位于珠三角的西北侧,其城市热岛强度季节变化特征可以用曾侠等[13]的研究结果解释,秋季主要受副热带高压控制,地面风速较小且天气大多晴好少云,热岛强度最大;春季冷空气活动频繁,地面风速较大,云量增多,热岛强度最小。

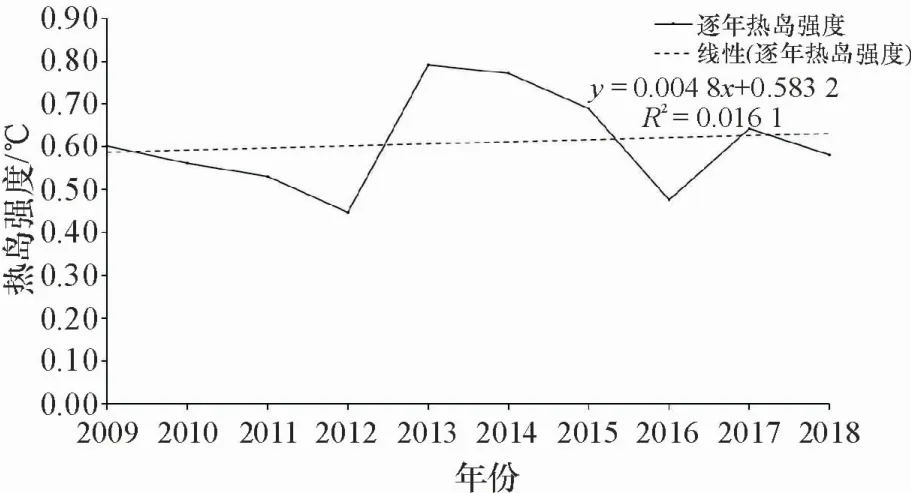

2.3 热岛强度的年际变化

本研究利用线性拟合的方法分析热岛强度的年变化趋势(图4),可以看出肇庆热岛效应常年稳定存在,热岛强度呈缓慢增加的趋势,但整体波动性较大,2009—2012年热岛强度逐年减弱,2013年显著增强,随后继续逐年减弱并在2017年热岛强度再次增强。另外计算得到,近10年平均热岛强度为0.61℃。

图4 肇庆热岛强度的年际变化

3 结论

1)肇庆城市热岛强度具有明显的日变化、月和季节变化特征,一般日间出现“冷岛”而夜间出现“热岛”,春季最小秋季最大,10月热岛强度最大,4月热岛强度最小。

2)市郊逐时气温变化趋势大体一致,郊区无论升温还是降温都比市区剧烈。热岛强度变化最剧烈一般出现在09:00和18:00,其中09:00减小的最快,降幅达0.61℃/h;18:00增加的最快,增幅达0.67℃/h。

3)1—3月市区月最高气温比郊区高,但4—12月市区月最高气温比郊区低。肇庆市区通过影响最低气温的降温来形成热岛效应,月最低气温对城市热岛效应有着非常重要影响。

4)城市热岛效应在肇庆城市化进程中常年稳定存在,热岛强度呈缓慢增加的趋势,近10年平均热岛强度为0.61℃。