斯坦因与敦煌佛教绘画

2020-09-06韦陀

敦煌藏经洞和摆在洞窟甬道上的经卷斯坦因摄1907年

1900年的一天,道士王圆在敦煌清理一处洞窟时,发现了隐藏千年的藏经洞。洞内堆满魏晋至隋唐五代的文书和绘画。令人痛心的是,藏经洞中的珍宝很快遭到劫掠。第一个到达藏经洞的外国人是英籍考古学家斯坦因,现藏伦敦的诸多敦煌文物,便系经斯坦因之手入藏。英国著名学者韦陀将为我们揭开这些旷世奇珍的神秘面纱。

大英博物馆很少展出的藏品中,有一批来自中国甘肃敦煌的唐五代佛教绘画。二十世纪初,斯坦因(Marc Aurel Stein,公元1862年~1943年)在中亚探险时曾收集大批文物,这些佛教绘画即为其中一部分。斯坦因是当年走上丝绸之路,并让众多被遗忘的佛教艺术和文化中心扬名于外的探险者之一,更是其中坚持不懈的一位。最难能可贵的是,他将自己所见所闻所得都细致记录,并最终公诸于世。

现在的莫高窟第17窟(藏经洞)

1862年,斯坦因出生于布达佩斯。他从小说匈牙利语和德语,之后在德累斯顿学习希腊语、拉丁语、法语和英语,曾求学于维也纳、莱比锡和图宾根的大学,获得博士学位,后选择伦敦和牛津定居。1904年,他加入英国籍,1912年被授封印度帝国骑士。斯坦因的首批出版物是梵文研究,在此领域颇有建树。然而他真正喜爱的是亚历山大大帝之后的那些伟大探险家和旅行家的事迹。他阅读了大量有关他们的游记,包括马可波罗和玄奘。他还热衷于根据中国或其他国家旅行者的早期描述,到现实地貌中对应考察。

斯坦因在今巴基斯坦的俾路支省和西北边境省市担任教育总监,但这份工作并不能使他从事自己渴求的中亚探险,这令他颇为不满。1900年~1901年、1906年~1908年期间,他已经两次远征中亚。1909年在第二次远征之后,他终于被调入考古调查队中。当地主要的穆斯林人口早已冷落此前的佛教文化,但遍地的佛教遗存却日益引起国外探险者的兴趣。斯坦因精力过人,当时能阻止他远征的,只有沙漠的极端环境。曾经的军旅生涯使他具备丰富的侦辨能力,适应并征服各种艰难。今天的旅行家可以乘飞机、汽车等交通工具轻易穿越新疆的大部分区域,再无必要或也不可能重新经历斯坦因的探险路线。七世纪时玄奘也曾徒步走过同样的路。当地掌权者及那些被斯坦因雇作向导或司机的人都是沙漠定居者的后裔,对沙漠的状况了如指掌。通过斯坦因详实的公开记录,今日我们仍然可以想象漫漫旅途中的千难万险。他们将发现并带走的文化遗存原生环境做记录:每件物品都有遗址编号,留下了重要的原生地址信息。每晚,他会在帐篷中写笔记,并与远在印度和欧洲的朋友保持着密切的书信往来。回到伦敦后,他在大英博物馆的地下室埋头工作数月,为出版他收集的资料做准备。远征过程中,面对沙漠中的寒冷、风暴或者一次次缺水等困境时,他信心十足,但当大英博物馆提出了许多严苛要求时,他却耐心有限。

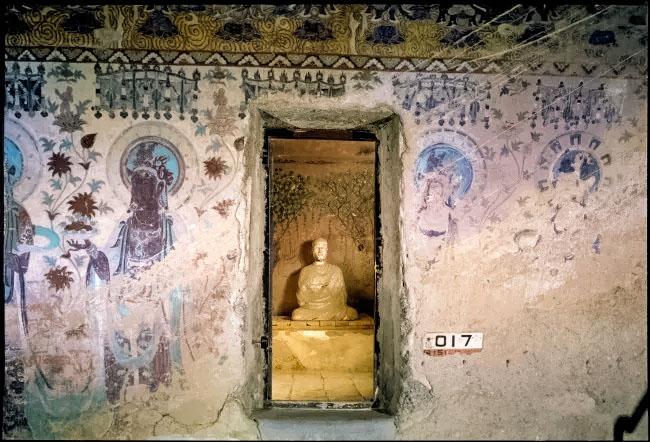

现在的莫高窟第17窟(藏经洞)

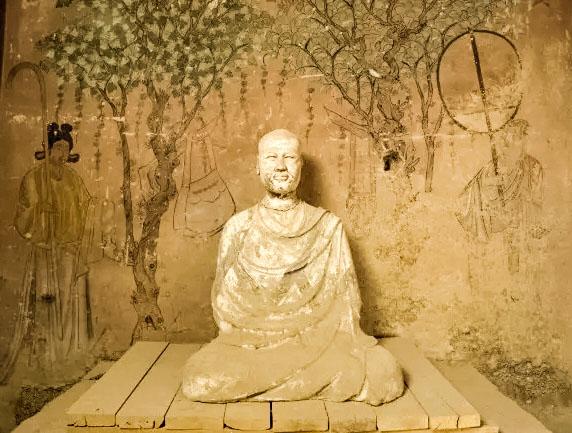

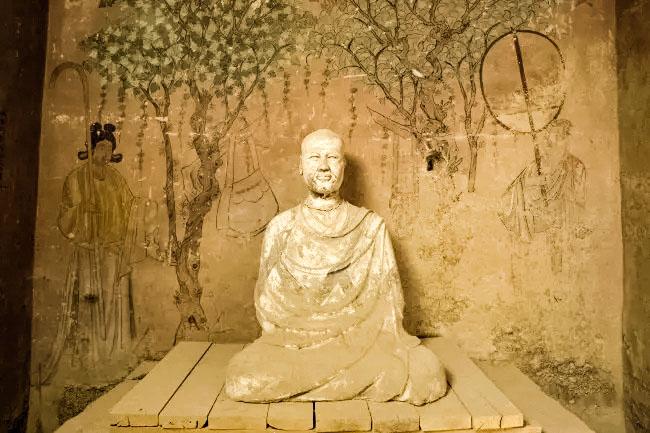

莫高窟第17窟(藏经洞) 洪辩像(晚唐)

敦煌建郡,在敦煌西北的长城烽燧遗址,斯坦因发现了大批汉代军事活动的证据。最早的佛教洞窟始凿于4世纪中期,而一直持续到14世纪还在营建的敦煌莫高窟,至今仍保存逾400座洞窟,最早的一座可追溯至5世纪早期(有证据显示开凿洞窟的崖壁曾在古代发生过坍塌,因此最早的洞窟已被摧毁)。大多数洞窟内立有泥塑佛像和彩绘壁画。敦煌独特的佛教艺术风貌展現了自5世纪(北魏)~14世纪(蒙古统治)时期佛教艺术的发展流变。不同政权控制之下,发展变迁从未停止。781年~847年,敦煌由吐蕃人统治。845年~847年“会昌法难”时,中原大量佛寺和造像被毁,敦煌的佛教艺术发展未受丝毫影响。除了藏经洞中的大量文书,敦煌保存下来的佛教艺术还包含大量塑像、壁画和可携带的还愿文书、绘画和版画等信徒用品,还有大量在都城宫殿中抄写的质量上乘的佛经卷轴。这些材料可以作为一个整体来研究。在丝绸之路的全盛时期,敦煌的地理位置决定了来自中原都市和中亚地区其他佛教中心的两方影响迅速在此碰撞交融,公元7世纪~8世纪唐王朝势力达到巅峰之时更是如此。敦煌远离长期充斥着政治冲突影响的中原地区,1038年西夏王朝占领此地后,切断了与中原的联络,并在之后的几个世纪中与世隔绝,丰富的文化瑰宝才得以保存下来。

大英博物馆收藏的200多幅画卷皆出自敦煌一个被封闭的小洞。该窟位于第16窟甬道处。20世纪初期,有人在一幅11世纪的壁画后面发现了该洞。洞内藏有大量经卷绘画等文物。此洞后来被命名为第17窟藏经洞。该洞窟最初是为纪念862年圆寂的河西都僧统洪辩所建。最近,洪辩塑像在崖壁高处的一个洞窟内发现,应是为了给此窟内的经卷腾出空间而被移走。现在这尊塑像被重放于第17窟内。该窟保存的大量珍贵画卷经卷被清理一空,约70年后,洪辩塑像重回它原来的位置。

行脚僧,唐代,公元9世纪晚期至10世纪早期(图一)

塑像身后的壁画中描绘了1名侍童和1位年轻僧人,2人立于树下,树上悬挂着挂袋和净水瓶。此类僧人像在当时十分常见。斯坦因收藏中的一幅画即为此类僧人形象(图一),带着相同的皮质挂袋和净水壶。无法确认这是不是为某一特定僧人所作的画像,但它与藏经洞以及千佛洞当有紧密的联系。除此之外的证据还可以从一系列粉本中看到,目前它们分别保存于伦敦、巴黎和新德里。这批粉本为敦煌石窟壁画中反复出现的佛像提供了图样。一幅正反两面皆绘有佛像,其中一面颜色较深,可能显示出它曾被反复使用。在没有使用的一面,可以清晰看到许多小孔(图二),将红土之类的粉状颜料喷洒在粉本上,通过小孔的颜料就会在墙壁上留下画像的轮廓。

佛陀画像,五代,公元10世纪,纸本墨笔(图二)

第17窟中发现的所有绘画都是绘制在纸本、麻布或丝织品上;斯坦因并没有取走敦煌洞窟中的壁画或造像。绢本绘画相较石窟壁画内容更加丰富,从对特定菩萨的许愿画到描绘西方极乐世界的净土图应有尽有。有些绘画非常窄长,是幡的形式,并配有三角形幡头和自由飞舞的长方形飘带,或飘带尾部坠有重物。这些旌幡上的绘画常为人们想象中的形象:有一些绘制本生故事画,另一些则描绘单尊佛像。观音菩萨像最为常见,因为他曾许愿要拯救众生,身着华丽盔甲、脚踏恶魔的天王像亦十分流行。最大的几幅绘画是净土画,描绘了想象中的极乐世界,特别是无量光佛阿弥陀佛在西方极乐世界的景象。這也是其他诸佛净土画的范本。这些佛的身份可以通过画作两侧边缘上描绘的经变图得以甄别。

通过画作两侧的《报恩经·孝养品》中须阇提太子的本生故事画判断,有一幅描绘的是释迦牟尼的极乐世界。图中可以看到他最初与父母因为叛乱兴起逃离都市,因食物匮乏国王要将其母亲杀害时,他救下母亲并主动割下自己的肉济养父母。当他把最后一块肉施舍给一只猛兽时,化身的帝释天以神通之力使他身体恢复如初。两侧的本生故事画以从右上至下再左下至上的顺序来观赏。故事人物所处的背景为低矮山坡,这一背景构图可以在绘图中不断地重复,直至覆盖所有需要的画面空间。画面中上部的主尊佛有两位菩萨胁侍,下方则有乐手舞者正在莲花池(七宝池)宝台上表演以及诸多精美的亭台楼阁。在靠近底部的位置,另一组三尊像表现了“宇宙佛”,其衣饰上也展现了象征着宇宙的须弥山。画面最下部是供养人画像,右男左女。通常,这样的供养人像会标注姓名,而此画中并没有供养人姓名及中间部分的题字。这可能是因为这幅画是仅作为寺庙的库存而准备的,这种情况比较常见。这样的画作之后被售卖给纪念双亲过世的人们。订购或购买佛教画品,或抄写佛经,都被认为可保证往生者能在极乐净土重生,供养人也可为自己或家族成员祈福。

在一幅《佛陀说法图》中,可见到飞天正向下方的一群僧人及菩萨撒花的形象(图三)。这幅画作于8世纪早期,是斯坦因收藏中年代最早且最为著名的作品。长带上飘,多彩祥云拖着长长的尾部,都强调了飞天轻盈优雅的动态形象与空间的相互作用。另外的例子出自一组表现释迦摩尼本生故事的幡旌作品(图四)。幡旌上可以看到相似的多彩祥云,往生者的灵魂正乘坐祥云飞向极乐世界。将来会成为释迦牟尼的婴儿灵魂也骑白象、乘祥云飞向熟睡的摩耶夫人。除这些风格化的祥云以外,岩石的嶙峋美感和建筑的优雅线条都展现出盛唐风格,可感受到当时国都长安绘画风格的强烈影响。其建筑风格可以对比西安7世纪大雁塔上著名的石雕以及日本奈良法隆寺中现存7世纪晚期的主殿。

飞天,《佛陀说法图》局部,唐代,公元8世纪早期(图三)

佛本生故事幡画,唐代,8公元世纪(图四)

许多旌幡都遵循这种构图形式,由三四个分界清晰的画面组合(有时是不同颜色的丝织块拼接,没有绘画),而另一些旌幡是在同一背景中展现同一故事的不同场景。后一种旌幡形式的细节部分(图五),展现了释迦牟尼婴孩时期在蓝毗尼园中的九龙灌浴场景。此处背景被淡化,更强调宫廷侍女围绕着王子的场景。他站在置于漆木桌子之上的金盆中,从云中显现的九龙在他头上形成华盖。未在图五中显示的原画面下方,刚出生的太子行走七步,许下第一个誓愿。其上是由祥云托举的转轮王之七宝(同样没有在细部图展现),祥云中心被表现为白色锯齿状,这一图像在未来将发展得更为风格化。

蓝毗尼园沐浴,《佛本生故事幡画》局部,唐代,公元8世纪绢本设色(图五)

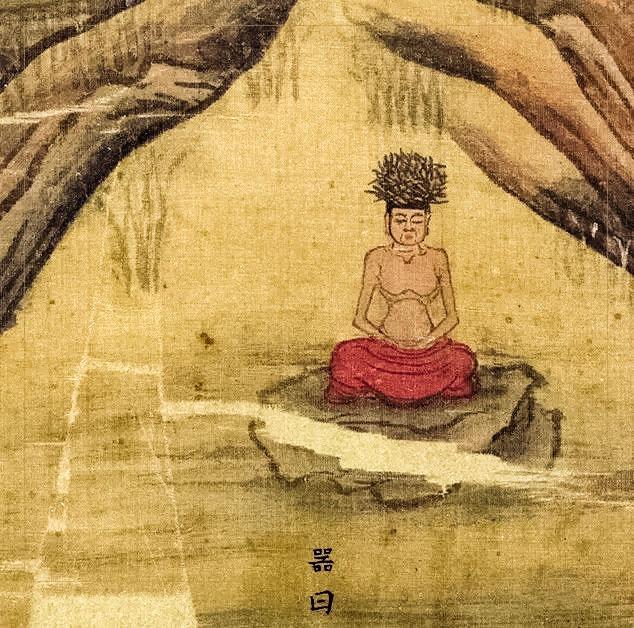

另一件体现唐代画家山水画功力的是一面著名的旌幡(图六)。它通过三幅场景表现了王子与自己的爱马、家仆告别,剃去头发,开始苦行生活。三角形山坡构成山脊,其间错落有致地点缀了丛丛树木。长长的对角线将视觉切断,其上一条红色曲折的河岸线则是上部另一场景的地平线。释迦牟尼在苦行中日渐瘦弱的身躯被描绘得犹如一尊木制雕像;他长期坐在树下冥想以至于飞鸟在他的头上筑巢安家。

苦行,《佛本生故事幡画》局部,唐代,公元8世纪(图六)

比起此类简陋荒凉的场景,也有色彩斑斓的巨幅画作呈现了最广为人知的观世音菩萨像(图七)。他能听到众生疾苦,常被描绘为千手千眼的形象,被其他神祇围绕,如因陀罗和梵天,以及获得甘露和粮食的祈愿者。这样的绘画由三幅丝绸的宽度连缀而成(每一幅约为60厘米),可能对供养人来说太大太昂贵,因此并没有在画作上看到供养人的画像。但是这一主题极为流行且存在更简单的形式,画面中所绘胁侍的数量更少。图八中的观世音菩萨描绘得最为精美,40只手施不同手印或持不同法器,而其余的手则在身后形成一个发光的环形。这幅作品及其他几幅表现千手观音和文殊菩萨的画作都证实了781年~847年吐蕃统治时期藏传密宗佛教在敦煌地区的发展。

千手千眼观世音菩萨,唐代,公元9世纪上半叶(图七)

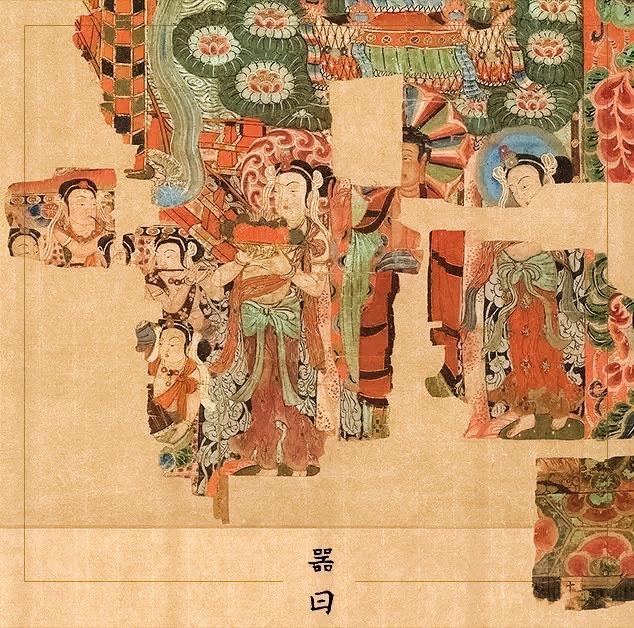

另一幅绢画有许多残缺(图八)。中间已缺失的人物应是无量佛阿弥陀佛,表现的是他的极乐世界,有几组三尊像。图中所展现的细节取自某一组较小的佛像,菩萨手持盛花碗,侧旁有两位伎乐天,一位吹笛,一位击鼓。珠宝、碗、楼阁扶栏的细部上皆以金箔装饰。与金色和其他明亮色彩同样绚丽的是卷曲肥厚的单色叶片和华美的缠枝花卉。这令人想到了敦煌壁画中常出现的外围装饰性花卉纹,以及那些制作于长安的七至八世纪刻有碑文的石柱之上的图案。画面中人物面部特征和头光上的装饰纹样都与其他敦煌绘画不同,说明它很可能来自其他的佛教艺术中心。

伎乐天与捧花菩萨,唐代,公元8世纪_9世纪(图八)

吐蕃时期的敦煌出现了一些带藏文题字的绘画作品,但它们的艺术风格极少体现在后世的西藏艺术中。一幅大型的以药王菩萨为主的画作,依据其汉藏双语题字可将其断代为836年。这幅画中菩萨的描绘方式表明其画工(几乎可以肯定他们就在敦煌作画)可以同时描绘出纯粹中国风格或具有印度风格的佛教形象。其他绘画从某些方面来看,更接近于其印度原型,当然也受到不同程度的中国水墨画的影响。又有一尊宝冠阿弥陀佛,身边围绕八大菩萨。主尊佛像的脸部特征被精心刻画(图九),眉毛弯曲,眉峰上挑,上眼线在两处形成弯曲,衣着轻薄等这些特点都是来自中国以外地区的风格。整个佛像形态呈对称式,利用墨笔强化面部特征,以及头发样式都似乎表现了中国风格的分寸感和绘画技巧。画作上的白框中有藏文榜题,背景使用充满花卉纹样的蓝色底纹,与著名的868年木刻版《金刚经》相似。该经同样是出自敦煌,目前也是大英图书馆斯坦因收藏的一部分。

《宝冠阿弥陀佛像》局部,唐代,公元9世纪早期(图九)

另一位宝冠菩萨手持金刚杵,完全不见中国匠人的痕迹(图十),应当是从距离更远的佛教中心——很可能是于阗,来到敦煌的。这幅画被绘制在编织紧密的丝织品上,材质与其他旌幡大为不同。紧贴身体的印度式缠腰布和带花朵装饰的腰带都更接近于印度和尼泊尔风格,而身体的颜色和亮白的眼睛都表明这描绘了一尊眼部嵌白银的黄铜造像。墨笔线条仅用以描绘头发单纯的装饰性卷曲部位。画作最顶端的花卉帷幔饰有一对完整的花朵搭配以一对半朵的花卉装饰,似乎是借鉴自中原。然而,完整的花朵会显得不合比例地放大了,可见这一边饰又不符合中国艺术中常常表现出的平衡感。即便天王像一般色彩丰富或是在构图上不对称(图十一),这种平衡感也一直存在。这尊天王身着鳞甲,镶蓝色皮革,外袍下装饰以刺绣花卉边饰。

金刚手菩萨像,唐代,公元9世纪,绢本设色(图十)

天王像,唐代,公元8世纪_9世纪(图十一)

上述绘画无论是在敦煌还是在其他地方绘制,都创作于唐代。尽管中原在847年恢复对敦煌地区的统治,但国都与敦煌之间的联系越来越薄弱。敦煌由一些握有重权的中原家族控制,他们翻新旧洞窟,同时大规模新建洞窟。無论是来自国都或是更西面的佛教中心——此时多已让位给伊斯兰教——交流接触都开始减弱,此时的敦煌绘画风格失去了生命力,特别是在其发展的顶峰时期,曾代表着唐代艺术风格特征的对空间和造型的敏锐把握也逐渐丧失。这些特质渐渐地被那些越来越占满所有空间的装饰纹样取代。供养人像曾多呈现出严肃端庄的风格且体量较小,这时则逐渐变得浮夸张扬,在一些较大的洞窟壁画中有些供养人像竟达到了真人的尺寸。《药师琉璃光佛像》并没有包括如前所述的所有特点(图十一、图十二),但在简化的红蓝配色中透露了一些迹象,突出了供养人的形象及大篇幅的祈愿词。莲花宝座上的莲瓣也更多地往外翻开,而不是像之前唐代那样向内收敛。

药师琉璃光佛像,五代,公元10世纪早期(图十二)

一尊观世音菩萨像呈现出典型的10世纪风格。菩萨面无表情,神情呆滞,没有仁慈亲切之感,全身装饰了大量的珠宝璎珞;莲花宝座上密集的莲瓣尖呼应着菩萨头上的尖顶饰品。在菩萨像周围,几乎没有山水背景痕迹,而描绘着供养人所承受的各种苦难,祈求得到救赎。两个男童拿着卷轴,正在汇报他们在来世的德行(或过错)。信徒最重要的意图就是保佑来世的安宁。

大英博物馆斯坦因收藏的绘画中,已知最晚的一件标有10世纪末的日期,当时宋王朝已经建立。1038年,敦煌被西夏统治,并且由于不为人知的原因,所有佛教经卷和绘画珍宝都被封存进16窟甬道壁画后的密室,即“河西都僧统”洪辩的纪念洞窟。

对斯坦因感兴趣的人都知道他撰写了多部多卷本的学术作品:《古代和田》(Ancient Khotan,1907年);《西域考古图记》(Serindia,1921年);《亞洲腹地》(Innermost Asia,1928年);遑论那些可读性很强的个人笔记,《沙埋和田废墟记》(Sand-Buried Ruins of Ancient Khotan,1903年),《沙埋契丹废墟记》(Ruins of Desert Cathay,1912年),《中亚考古历程》(On Central Asian Tracks,1933年)和其他许多著述。有些学者访问了保存在伦敦和新德里数家机构中的斯坦因收藏,他们对绘画、考古遗存、文书手卷进行研究,创建了敦煌学体系。但另一些研究者,特别是来自中国的学者,则仍然在等待机会能够看到并详细研究这一中国文化遗产的重要部分。日本学者对日本佛教文化源头探寻的极大兴趣,可能使得情况有所改变。这种热情促成了1978年在日本奈良举办名为“日本佛教艺术之源”的展览,之后又促成了中日学者合作出版记录中国佛教洞窟的系列著作,分别由日本平凡社(Heibonsha)和中国文物出版社出版。最先出版的五卷本介绍了敦煌的莫高窟,而其后又陆续出版了克孜尔洞窟(3卷)、龙门石窟(2卷)、云冈石窟(2卷),以及库木吐喇、炳灵寺和云林石窟(各1卷)。其他出版社也纷纷出版了有关敦煌石窟的专辑著述。最著名的是江苏文艺出版社出版的大型敦煌专题图书1套,每1册专述1个洞窟,至多不超过3个1册。另外,香港商务印书馆出版了1套25卷本专辑,每卷专注于一个特别的主题。伦敦丝织和艺术出版社(Textile and Art Publications)出版了一套两册的专论性书籍,名为《敦煌:鸣沙山石窟》(Dunhuang: Caves of the Singing Sands);盖蒂出版社(Getty Publications)出版了《敦煌莫高窟寺庙》(Cave Temples of Mogao at Dunhuang,2015年第2版),通俗易懂,价格适中,内容上描述了出自石窟和第17洞窟中的绘画,另外还包括敦煌修复主题的章节。此书由盖蒂遗产保护研究院的内维尔·阿格纽(Neville Agnew)和大英图书馆的魏泓(Susan Whitfield)共同撰写。同时,敦煌研究院开始了记录所有石窟的重大课题研究,一部大型出版物将被命名为《敦煌石窟全集》,其第一部分将由文物出版社出版。这一系列计划最终将达到全100册,由敦煌学几代学者共同完成。第1卷分为2个部分将介绍最早的5世纪早期北凉时代的洞窟情况。

本文刊于《美成在久》杂志2017 年年9 月刊,原刊于ORIENTATIONS英文版1983 年5 月期。作者Roderick Whitfield(韦陀)为英国伦敦大学亚非学院教授。文中图片均为英国大英博物馆斯坦因收藏。

讲谈社出版的系列书籍《中亚艺术》(The Arts of Central Asia)可与上述书籍媲美。其中3卷介绍大英博物馆的斯坦因收藏,另两卷介绍吉美博物馆的伯希和(Pelliot)收藏。发现于敦煌第17窟的书籍和绘画分散于世界各个研究机构。这些出版物使学者有机会深入了解与研究这一庞大的资料信息。另外,讲谈社出版的资料、大英图书馆拥有的上千册文献、法国国家图书馆、中国国家图书馆以及其他机构,以及大英博物馆、吉美博物馆所藏绘画都将在国际敦煌项目(IDP)网站上全部免费公开。新德里国家博物馆所藏部分斯坦因收藏已在2012年由洛克什·钱德拉和尼玛那·沙玛出版,但其余的新德里所藏资料仍未被提上出版日程。(摘自“丝绸之路”公众号)(编辑/小文)