百年之变:全运会视野下的国家认同建构

2020-09-06方千华

沈 伟,方千华,刘 利

体育运动独具一格的社会衍生功能,使其作为东、西方文明之间政治关系的晴雨表已达百余年。甚至在某些特殊时刻和场合,体育运动已成为强大的民族主义情绪催化剂。国际体育赛事仪式发生在“地球村”或“人类命运共同体”全球化语境之下,与前现代或是现代具体某个民族国家、地域或文化共同体中的体育比赛已经呈现出不同的特质[1-2]。如果说国际赛事所遵循的规则更加全球化,赛事仪式再生产的文化与权力也更多地表达其国际化影响,那么区域性、国内大型体育赛事则更多得将建构重心着眼于地域认同或国家认同。本文对1910-2017 年的全国运动会与国家认同建构的内在联系进行梳理。阐释在国家构建过程中,国家层面主导的民族主义和全运会的交互关系;在不同历史背景和社会环境下,如何理解体育运动与民族主义之间的关系。

1 晚清、民国时期的全运会与中华民族共同体意识建构(1910 -1948 年)

20 世纪初,近现代中国体育一直以崇尚竞技、宣扬运动精神、自信、自律、自省等精神鼓舞着中华民族想象共同体朝着现代性国家演进[3]。晚清时期西方体育的引进是我国现代民族国家建构的组成因子。

基督教青年会(YMCA)开启了近代中国全运会的始源。在其领导组织下,前两届全国运动大会分别于1910 年和1914 年在南京与北京举行。两届大会参赛运动员主要是来自不同地区的教会学生群体;绝大多数裁判由基督教青年会成员担任,英语作为两届大会的官方语言[4]。观众主要是享有免票观赛权的学生、家长和市民[5]。该时期绝大多数中国民众对西方舶来品——“运动会”一词闻所未闻,对“全国运动大会”更是毫无概念。由此可以界定:全运会的诞生初期与中华民族的民族、国家认同意识建构之间的关系甚微。然而,对西方殖民主义者(他族)来说,这是公开化的文化殖民。基督教青年会对中华民族共同体体育领域话语权的垄断触发了爱国体育先驱恢复我中华民族体育主权的意志和决心。

在西方殖民列强侵犯和反帝国主义、爱国主义等情绪多重影响推动下,体育运动强身健体的本质属性在特定历史阶段被奉为救国强种的圭臬。清末民初时期爱国主义者和执政者无力举办全国性运动会,遑论成立代表团参加远东运动会和奥运会等国际赛事。此时中华民族的爱国志士渴望从他族侵略者手中夺回体育领域话语权。为尽快摘掉“东亚病夫”帽子的爱国志士看到了体育运动强国民身躯、壮民族生力的重要作用;该时期诸多爱国先驱认为全国运动大会为参与、形塑建构中华民族共同体意识提供了契机[6]。

通过近代爱国体育先驱的不懈努力,1922 年成立了首个中华民族本土体育组织——中华业余运动联合会(CNAAF),随后国人全权主办1924 年的第三届全国运动会;标志着我国开启大型体育赛事本土治理之先河[3]。在爱国群体和传播媒介的共同推动下,1924 年第三届全运会助燃了中华儿女恢复国家主权、维护民族独立的星火。受国际体育赛事(尤其是奥运会)展现的强大、深远国际影响的影响。南京国民政府时期的执政者认为举办全国性运动大会在国际社会彰显其执政合法性和扩大其执政权威性大有裨益。1927 年开始,执政的南京国民政府对全运会大力扶持,国民政府的全面介入推动该时期全运会的发展。1930 -1948 年期间的四届全运会,都由国民党政府全权主导并提供财力保障。通过全运会开幕式、符号等资源传递、共享,依托运动场巨大的场域空间,借助媒介的传播力量,通过全运会仪式和符号表征,在特定历史时期一定程度激发中华民族“想象共同体”情感的共振共鸣。抗日战争全面爆发前的全国运动大会成为动员全体国民同仇敌忾的誓师大会。

同时全国运动大会促进了近现代精英竞技体育发展,为近代中国参加国际体育赛事奠定了基础。例如:民国时期成立代表团参加远东运动会和夏季奥运会。许多参加国际赛事的运动员(如远东运动会和奥运会)都来自于大会赛场的选拔。此外,全国运动大会和国货运动(1900 -1937 年)之间的密切关系,为推动国家民族主义的发展提供了重要动力和多元维度。凯尔·格特(Karl Gerth)认为:“体育运动激发了民族的消费文化,助推近现代中国的民族国家建构。[7]”通过鼓励国人购买国货支持民族本土工业,抵制“洋货”;为全体国人提供了抵制帝国主义的机会,通过购买国货表达对国家的忠诚。紧随国货运动的步伐,全运会赛场“洋货”渐被“国货”取代。为满足国人日益增长的体育消费需求,民族本土体育制造商声势渐起。伴随着爱国浪潮的席卷,“体育救国”“国货救国”口号席卷全国,诸多体育用品厂商响应爱国热情自发为全运会和参加全运会的运动队捐赠体育器材装备。在特定时期,“国货运动”和全国运动会触发的体育产品需求,促进民族本土体育制造工业的发展,保障了该阶段社会、经济的稳定运行。

概而言之,近代全国运动会在中国的诞生,对培育国人形成良好的现代体育观和体育模式影响深远。从西方外籍人士手中夺回全国运动大会的办赛自主权,彰显实现国家主权独立和民族自决的决心。该时期的全国运动大会,在他族侵略、民族危亡为主旋律的紧要关头成为全体中华儿女抵抗侵略的誓师大会(见图1),为构建形塑中华民族共同体意识发挥了一定作用。

图1 第六届全运会开幕式上东北代表团手举象征白山黑水的黑白旗列队行进(1935 年)Figure 1 Northeast sports delegation marching while holding up black -white flag at the opening ceremony of the Sixth National Games (1935)

2 现代全运会发展中的体育治理与新生中华人民共和国国家认同建构(1959 -1979年)

1949 年中华人民共和国成立后,国家层面主导的民族主义和共产主义,二者共同成为国家政治主导力量[8]。新中国成立不久,国家最高领导集体敏锐的意识到体育运动在国家构建、展示新生国家形象、提升国际地位的重要作用。阿伦·古特曼(Allen Guttmann)认为:“国际体育赛事是新生国家让国际社会迅速认可的绝佳机遇(除却媒体报道自然灾害和人为灾难以外,这些国家在国际舞台上鲜有国家关注)[9]。该时期,体育运动和优秀运动员肩负着摘掉“东亚病夫”帽子,向国际社会彰显新生国家活力、广受国际社会认可的历史重任。为实现这一目标,我国采用苏联模式,建立中央集权制管理体系,集中有限资源发展体育运动——举国体制,希冀通过体育名片迅速提升国际认同,进而实现全面提升国家形象的目的。

1959 年新中国成立10 周年之际重启全运会,具备双重意义:(1)全国运动会作为建国10 周年的庆典活动;(2)展示在中国共产党领导下,社会主义新中国体育事业取得一系列辉煌成就。1959 -1979年之间,国家体委(SSM)全权负责前四届全运会的具体运行。该时期全运会集中在北京举办,两届大会之间的间隔时间无明确规定,间隔错杂,由中央政府全权运营。1959 -1979 年期间举办的新中国全运会与1910 -1948 年举行的旧中国全运会相比,逐渐形成组织严密的操作和治理体系,夯实了我国现代大型体育赛事的治理基底。

中华民族强大的民族内生力在该时期担当了全运会持续发展的不竭动力。该阶段国家认同以阶级认同为核心[10],该时期全运会直观映射了国家治理主导下民族主义焦点的转移。全运会被定位为向国际社会展现社会主义制度合理性、民族优越性的工具理性角色。例如:1959 年首届全运会不单单呈现在中国共产党领导下展示新中国10 年体育成就;还肩负着动员公众广泛参与体育运动,更好地服务于生产活动和国防建设。1965 年第二届全运会,一方面为冲破西方霸权垄断的世界体坛,选拔运动员参加“新兴力量运动会”(GANEFO);另一方面通过全运会宣传继续进行阶级斗争的重要性,广泛动员大规模军事训练为风雨欲来的卫国战争做好准备。通过在全国范围内进行全运会预选赛和团体操训练,许多军事体育赛事和军事化训练理念在该时期广泛盛行。

1975 年第三届全运会和1979 年第四届全运会,在国家统一战略背景下邀请居住在中国的大陆、香港、澳门和台湾的运动员代表队(非台湾官方组织建立)参加全运会,展示恢复国家主权、实现领土完整的国家诉求。20 世纪70 年代新闻媒介报道夸大了台湾运动员回归祖国的意愿,彰显早日实现国家领土完整的国家意志。全运会开幕式上,少数民族运动员身穿民族传统服装载歌载舞进场,充分展现不同民族、多元文化的和谐共存。全运会赛场少数民族运动员热情展示民族风采的欢庆场景,展示了在中国共产党领导之下,全国56 个民族大团结,中华民族和谐一家亲的盛世图景。

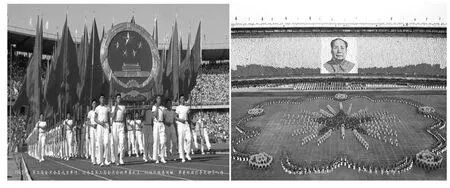

图2 开幕式上的国徽国旗入场和团体操表演(1965 年)Figure 2 The display of China's National Emblem and National Flag as well as group callisthenics performance at the opening ceremony of China's National Games(1965)

苏珊·布劳内尔(Susan Brownell)认为大型体育赛事的开幕式是赛事所有环节中最吸引观众的部分[11]。赛事中的文化符号——国旗、国徽、国歌和国家领导人在场,对构建国家“想象共同体”来说至关重要,象征性文化符号在巨大的空间场域构筑了利益攸关的集体记忆。兰德尔·柯林斯(Randall Collins)曾说:感染振奋个体情感能量的仪式符号是创建集体认同最巧妙的手段[12]。全运会主会场现场,随处可见随风飞扬的中华人民共和国国旗,庄严振奋的国歌响彻巨大运动场空间场域,高悬在北京工人体育场伟大领袖毛泽东的巨幅画像等符号仪式和国家象征元素,通过媒介传播进一步深化了中华民族共同体的集体记忆和群体认同情感。盛大开幕仪式由成千上万表演者,共同演绎的大型团体操艺术展演向现场观众和媒介受众展现了一幅早日实现社会主义现代化、伟大祖国繁荣昌盛、人民安居乐业的盛世景观(见图2)。该时期国家刚性主导全运会符合历史发展趋势,政府机构参与治理全运会的积极态势为建国后巩固国防、促进民族团结、维护国家统一、增强新中国全球范围政权合法性与稳定性具有重大意义。

3 当代中国全国运动会嬗变与不断强化的国家认同建构(1983 -2017 年)

20 世纪80 年代,世界步入全球化时代,经济结构调整、技术转移和文化再生产受全球化浪潮影响越发激烈。正如安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)所说:“世界全球化浪潮的出现……与人类社会之前的任何时代相比,现代生活将发生翻天覆地的变化”[13]。中国开启了以改革开放为导向的市场经济改革。标志着中国务实民族主义实现现代化目标的发端[14]。为了尽快实现经济现代化和中华民族伟大复兴,国家政策层面采取越加务实的改革措施:(1)20 世纪80 年代市场导向的经济改革;(2)20世纪90 年代系列爱国主义教育活动;(3)21 世纪以来对传统文化记忆的重构。

国际层面,1979 年重返国际奥委会和其他国际体育单项联合会,国家层面体育国际化政治功能特征进一步得到体现,标志着我国体育事业的全球化始源,体育运动成为新中国与西方世界重建联系的桥梁。在全球影响力深远的国际大型体育赛事——奥运会取得举世瞩目的成绩,无疑是国家实力的直观展示,也是在国际社会持续提升国家声望、展现国家政权执政合法性、中华民族自主自决自立于国际社会的显性象征[15]。换言之,国际体育赛场在20 世纪80 年代之后,成为我国对外展示政治、经济层面伟大成就的绝佳窗口。该时期我国体育政策领域改革的聚焦指向为“奥运夺金战略”,通过在奥运赛场获得优异成绩,展现民族自信、提升国际威望。奥运舞台的巨大成功重构了中华儿女的民族精神内核,提振中华民族自信心,极大鼓舞了中国人民实现社会主义现代化的信心[16]。在奥运夺金战略背景下,为了更好的服务于国家“奥运战略”,1983 -2009 年期间,全运会赛事的改革重心主要围绕着“奥运战略”展开。全运会“奥运战略”改革导向映射了在务实民族主义精神主导、推动下,实现民族伟大复兴战略目标在体育领域产生的直观影响。具体如下:

首先,全国运动会成为中国代表团参加奥运会的“试验田”“练兵场”。从1983 年第五届全运会开始,为了更好地服务于“奥运战略”,全运会办赛模式与夏季奥运会办赛模式越发接近[17],全国运动会甚至被外媒冠称中国的“迷你奥运会”。全运会竞争最激烈的项目,同样是奥运赛场竞争最惨烈的项目,与该时期“国内练兵、一致对外”的体育政策并行不悖。此外,透过奥运奖牌榜可以直观看到全运会对我国奥运军团在奥运舞台取得成就的直观贡献:1984 年位于金牌榜第四,2000 居于金牌榜第三,2008 年北京奥运会跃居于金牌榜首位。

其次,采取奥运商业化、市场化模式运营全运会。随着中国社会主义市场经济改革的持续提速,体育领域商业化和体育职业化之路进入快车道[18]。全运会市场化、商业化进程深入以及中央分权制落地,全运会办赛模式由依靠国家财政拨款,朝着赛事运行经济自主的模式发展。全运会市场化、商业化、产业化发展导向恰恰论证了20 世纪80 年代以来,国家治理向大力发展经济转向。全运会组委会鼓励国营、民营以及境外企业对全运会或各个代表团进行赞助,实现全运会办赛资金部分自筹。该时期全运会商业化和市场化主要举措包括:赛事合作伙伴和赞助商赞助、体育彩票收益、赛事转播权出售等,有效缓解了中央政府办赛财政负担。

第三,科技通讯技术的全球化,极大地释放全国运动会的影响力。借助于多元化网络媒介,构建了规模巨大的受众群体。全运会成为国内最典型的中华民族共同体表征之一。斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)认为:“个体身处的民族集体历史记忆叙事定义了个体身份认同,是有别于他者的身份表征。[19]”“民族历史记忆包括图片、故事、地理标识、历史事件、民族符号与仪式等等,民族集体宏大叙事表征了共同历经悲伤、胜利与灾难等民族共同记忆的先赋特质[20]。”埃里克·霍布斯鲍姆(Eric Habsbawm)论及民族传统叙事是“指公开或默认的规则、仪式、符号等程式化表达,目的是复现强化集体价值观和群体共同行为规范,具有集体记忆特征的‘发明性传统'不断强化群体对国家的忠诚度并构筑强化了群体认同[21]。”2000 年以来全运会赛事仪式,反复重现中华传统文化、传统习俗等传统文化仪式符号,在全运会现场“卷入者”中引燃了情绪强烈的历史记忆和情感共鸣,强化了中华民族共同体民族-国家意识(见图3)。第10 届、11 届全运会开幕式仪式,重述中华民族悠久文明史和数千年传统文化底蕴,向全运会受众传达宏大厚重的“民族-国家”叙事和集体情感记忆。通过对悠久中华文明、活字印刷、儒家文化、民族历史与现实叙事等系列符号、仪式表征的集体记忆再现、同构、共享,使全国运动会的空间场域成为建构形塑中华民族全体成员认同、文化认同、民族-国家认同的链接平台。身处全运会赛事仪式的个体深刻感受国家认同中的强烈聚合情感和民族聚力。同时,容纳浩瀚人海的空间场域以及覆盖全国的媒介通路让全体国人跨时空体验具有集体历史记忆叙事特征的全运庆典得以实现。借助多元媒介力量,全运会场域空间的“个人在场”“文化在场”“国家在场”和赛事仪式、符号激荡起的“集体狂欢”延续到人们的客厅、家园,进一步巩固了国人对于“民族-国家”的个人安全感、群体归属感和身份认同感。当代全国运动会业已成为我国各区域、各民族相聚一堂,展示民族团结、国家统一、集体认同的最有效跨时空场域之一。

图3 第11 届全运会开幕式上中国传统文化再现(2009 年)Figure 3 The Reproduction of Chinese Traditional Culture at the Opening Ceremony of the 11th National Games(2009)

伴随着我国体育事业政策的不断演变,进入21世纪后全运会变革焦点导向发生了转移:全国运动会不再仅仅是精英运动员的舞台,更是全体国民的节日庆典。通过该时期全运会的主题口号映射了竞技体育和群众体育齐头并进的国家导向。

2005 年“体育的盛会,人民的节日”;

2009 年“和谐中国,全民全运”;

2013 年“全民健身,共享全运”;

2017 年“全运惠民,健康中国”。

2017 年天津全国运动会,首次增设群众体育比赛项目,开启全运会改革的新篇章,撬动大众的参与热情,使全运会成为全体国民的节日庆典。当代我国群众体育取得优异成绩,中国体育事业迎来了“新风口”,体育事业发展进入“快车道”,体育事业的发展惠及“中华民族共同体”全体成员。综上,在全球化语境下,在20 世纪80 年代开始全运会经历了奥运战略导向的变革期。毋庸置疑,当代国家层面将持续保持对全运会的高度重视,继续保障我国竞技体育在国际赛事舞台的优异表现,源源不竭为国家声望和国际影响贡献力量;同时,全运会发展面向全体国民,使全民共惠国家发展成果,国民共享体育事业发展红利。

4 结语

民族主义和国家认同这些舶来语词进入中国已逾百年,在不同历史阶段、社会背景下承载着截然不同的丰富意涵。然而,在中国语境下其贯穿始终的核心理念一直未变,那就是不懈追寻复兴中华之路和强化凸显中国作为独立主权现代“民族国家”的全球地位。纵观1910 -2017 百余年中国全运会发展史,全国运动会见证了不同历史时期我国“民族国家”发展景况,自身也在滚滚向前的历史洪流中不断演变。在不同的历史阶段、社会环境、国际背景下,全运会肩负救国强种、振奋民族精神、展示国家成就、提升国际影响的种种历史重任,以上共同塑造全运会这一独特存在。

当代,全运会已然成为我国最具规模的体育节日庆典和最具影响力的体育盛会,特定时期其规模甚至超过了奥运会的办赛规模。通过梳理全运会在不同时期呈现、构筑民族主义和国家认同的具体内容,阐释其固基建构中华民族“想象共同体”的动态贡献,掀开了国内大型体育赛事与民族主义、国家建构的部分面纱。从全运会的史学研究可以管窥中国近现代体育发展史与中国社会历史变迁的脉络;她的诞生、发展、沿革的历史脉络同样也是近代、现代、当代中国社会历史发展、变迁的一方缩影;揭示了大型体育赛事与构筑多元一体中华民族共同体集体意识的内在关联,以及体育赛事协助固基现代“民族国家”建构历史进程中的文化融合力和民族凝聚力。在全球化和商业化不断深入背景下,体育赛事与国家认同、民族主义等政治国家意识形态仍有解不开的情缘。透过体育领域镜像,我们依然可以看到国家上层建筑的建构与变迁过程。