都山林场不同林分下土壤有机碳的分布特征

2020-09-05伊海友

伊海友

(青龙满族自治县都山林场,河北 秦皇岛 066599)

森林生态系统是重要的陆地生态系统,其面积超过4.1×109hm2。作为陆地最大的碳库之一,森林碳库在维护全球范围内的碳平衡、减缓大气CO2浓度升高等方面发挥着重要作用。在森林生态系统中,森林土壤是主要的碳库,其有机碳储量占森林生态系统碳储量的2/3以上[1]。森林土壤有机碳主要来自于森林植被,因此,植被群落特征、光合利用率等是影响土壤有机碳含量的关键因素。研究表明,影响森林土壤碳库的因素包括森林植被枯落物的矿化分解速率、植物根系分泌物、海拔等[2],其中,不同植被类型下其枯落物的矿化分解和根系分泌物等的差异性导致了森林土壤有机碳库也存在明显差异[3]。另外相关研究也表明,森林土壤有机碳储量与林分之间有密切关系,不同林分表现出很大差异[4-6]。因此,森林生态系统植被类型是影响森林土壤有机碳库的主要因素之一。

目前对都山林场植被及其土壤的研究相对较少,对其森林碳库、生态环境现状及生态资产的理解缺乏第一手资料。鉴于此,本研究以都山林场森林土壤为对象,研究其土壤有机碳在不同林分下的分布特征及差异,以期为都山林场的森林培育与经营管理等方面提供理论依据。

1 研究区概况

都山林场始建于1955年,现有林地面积4 617 hm2,林木总蓄积量32万m3,森林覆盖率98.19%。2013年10月,经河北省人民政府批准建立河北青龙都山省级自然保护区。都山林场主要树种有柞树(Quercus mongolica)、椴树(Tilia tuan)、桦树 (Betula platyphylla)、楸树 (Catalpa bungei)、油松(Pinus tabulaeformis)等,大多数为天然次生林。植被分为针叶林、针阔叶混交林、阔叶林、灌丛、灌草丛、草丛及草甸7个类型。林场内有高等植物762种,隶属于130科427属。都山林场位于河北承德宽城满族自治县和秦皇岛青龙满族自治县交界处,属北温带湿润大陆性季风气候,四季分明,日照充足,昼夜温差大,平均气温8.9℃,平均降水量662 mm,主要集中在7月、8月,年无霜期162 d。土壤以棕壤为主,土层厚度在40 cm以上,分层不明显;海拔900 m以下有褐土分布,阴坡、半阴坡土层较深厚肥沃,阳坡、半阳坡土层较薄且贫瘠。

2 数据来源与方法

2.1 样品采集及测定

本研究选取了都山林场桦树林、柞树林、油松林和混交林4种林分类型,其基本概况如表1所示。每种林分类型中各选择1个样地,每个样地中选择3个样点。在每个样点中分别按0~10 cm、10~20 cm、20~40 cm和 40~60 cm采集4个土层土壤样品(其中,柞树林和混交林由于土壤土层较薄,且含有大块砾石,因此只采集了除40~60 cm外的其他 3层样品),共采集42个土壤样品。装入自封袋中带回实验室,经风干磨细后用于土壤有机碳的测定。测定方法采用重铬酸钾氧化法(LY/T 1237—1999)。

表1 4种林分类型基本概况

2.2 数据分析

采用SPSS 16.0对试验数据进行统计分析,采用单因素方差分析(One-way ANOVA) 对不同林分下土壤有机碳的差异进行比较。

3 结果与分析

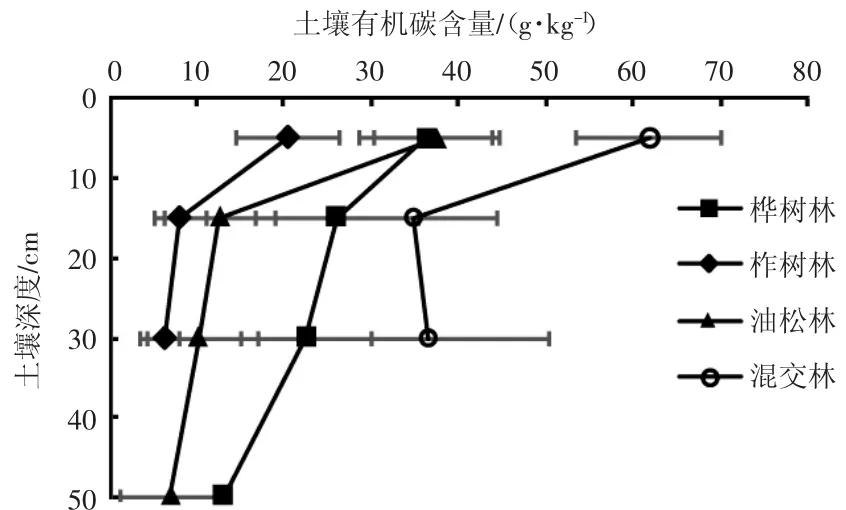

3.1 土壤有机碳的剖面分布特征

都山林场不同林分土壤有机碳含量沿土壤剖面表现出一定的差异,如图1所示。4种林分土壤有机碳均在表层(0~10 cm) 含量最高,呈现出“表聚现象”。随着土层深度的增加,土壤有机碳均表现出下降的趋势。桦树林、柞树林、油松林和混交林10~20 cm土层土壤有机碳含量与表层相比分别下降28.22%、60.50%、66.43%和43.62%。统计分析结果表明,除桦树林外,其他3种林分10~20 cm土壤有机碳含量与表层土壤 (0~10 cm) 有机碳含量达到了显著差异(p<0.05)。与10~20 cm土层相比,桦树林、柞树林和油松林土壤有机碳含量随着土层深度的增加呈现出不显著的下降趋势,40~60 cm桦树林和油松林以及20~40 cm柞树林的土壤有机碳分别下降49.75%、44.51%和23.66%,而混交林则呈现不显著的增加趋势(4.51%)。

图1 不同林分下不同深度土壤有机碳含量

与前人的研究结果[7]相一致,土壤有机碳含量随着土层深度的增加而呈现逐渐降低的趋势。这可能与森林土壤有机碳的来源有关。大量的森林植被枯落物在森林土壤表层积聚,其分解矿化过程是有机碳由枯落物向土壤返还的重要途径。因此,在自然状态下,由枯落物返还的有机碳造成了土壤有机碳含量呈由上向下逐渐递减的趋势[8]。本研究结果也表明,森林土壤表层有机碳含量最高,随着土层深度的增加而逐渐降低(混交林则在20~40 cm深度有不显著的增加)。同时,随着土壤深度的增加,土壤理化特性也会有很大差异,如较低的孔隙度使透气性逐渐降低,微生物数量和活性也有所下降,深层土壤有机碳来源有限,比较粗大的根系也不利于分解,最终导致了土壤有机碳在土壤垂直剖面中的含量差异[9]。混交林土壤有机碳在20~40 cm深度的增加可能与土壤理化特性、微生物数量和活性以及本土层植物根系特性等因素有关,具体的原因有待于进一步的研究。

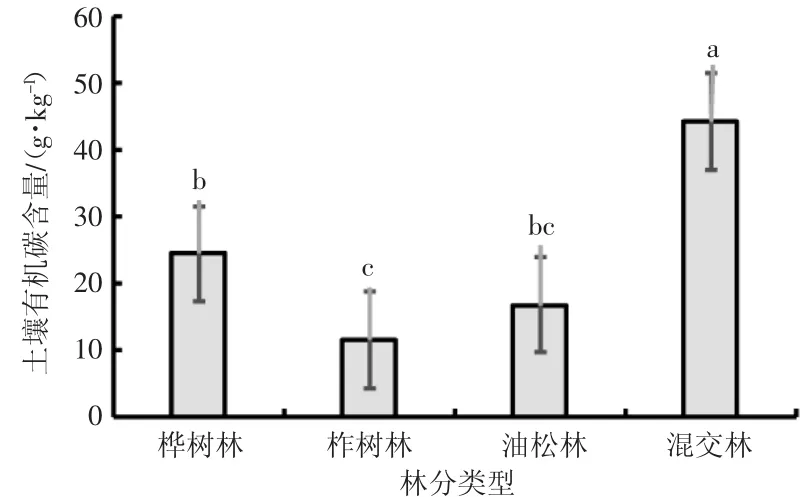

3.2 土壤有机碳的林分差异

不同林分下土壤有机碳的平均含量具有明显差异,如图2所示。混交林土壤有机碳含量最高,为44.37 g/kg,桦树林、柞树林和油松林下土壤有机碳含量分别为混交林的55.20%、26.15%和38.01%。混交林表层土壤有机碳含量亦最高,为61.82 g/kg,桦树林、柞树林和油松林表层土壤有机碳含量分别为混交林表层土壤有机碳含量的58.70%、33.19%和60.81%。统计分析结果表明,森林土壤有机碳含量在不同林分下达到了显著差异水平(p<0.05)。其中,混交林的土壤有机碳含量与其他林分具有显著差异(p<0.05),桦树林和柞树林间的差异亦达到显著差异(p<0.05),而油松林与桦树林和柞树林两种林分的差异则不显著。桦树林和油松林表层土壤有机碳含量没有显著差异,但与其他两林分间的差异均达到了显著水平(p<0.05)。

图2 不同林分下土壤有机碳平均含量

相关研究表明,植被类型是影响森林土壤碳氮比在土壤剖面中分异以及不同时空尺度下森林土壤质量的关键因素[9-10],也是影响土壤有机碳的关键因子,使土壤有机碳表现出很大差异[11]。不同植被类型下物种的组成和丰富度差异造成了枯落物的特性,如碳含量、碳氮比、碳磷比等会有所差异,这些因素决定了枯落物的分解速度、程度和分解产物质量。本研究中,不同林分下表层土壤有机碳和土壤剖面平均有机碳含量表现出一定的差异。同时,枯落物的输入能够增加土壤有机碳生物活性,提高土壤有机碳矿化速率[12],因此,不同植被类型下枯落物的输入量也会影响土壤有机碳含量。不同林分下土壤环境和理化性质(如温度、湿度、氧化还原状况等) 以及(微)生物群落的丰富度和活动能力也会有所差异,使有机质的分解矿化速度和程度不同,影响了有机碳的供给和归还,从而导致土壤有机碳含量的差异[5-6]。另外,植被生物量是量度生态系统碳汇和碳素循环的关键数据,林分生物量差异会通过影响碳素循环等过程进而影响土壤有机碳的变化[13]。

4 结论

都山林场桦树林、柞树林、油松林和混交林4种林分下森林土壤有机碳在土壤剖面不同深度(0~10 cm、10~20 cm、20~40 cm和 40~60 cm)和不同林分间表现出一定的差异。4种林分表层土壤有机碳含量均显著高于下层土壤(p<0.05)。混交林20~40 cm土层土壤有机碳含量较10~20 cm土层有不显著的升高,其他3种林分土壤有机碳含量均随着土壤深度的增加而降低。混交林土壤有机碳平均含量为44.37 g/kg,显著高于其他3种林分(p<0.05),柞树林土壤有机碳平均含量为最低(11.60 g/kg),显著低于桦树林下土壤有机碳含量(p<0.05)。油松林土壤有机碳介于两者之间,且与两者的差异均不显著。今后的林场森林培育与经营管理过程中应做好水土保持、生态修复等工作,防止土壤结构和土壤碳库被破坏,影响到森林土壤的碳汇功能。