“中华文明起源研究”中“中华文明”概念内涵界定探讨

2020-08-31王灿

王灿

摘 要:“中华文明起源研究”作为中国古史重建工作中的中心性课题,得到了几代考古工作者的广泛关注和深入探讨,研究成果丰硕,但仍存在一些问题,尤其是关于此课题的前提性概念,“中华”以及“中华文明”,其内涵界定遭到了一定程度忽视。笔者认为明确界定“中华文明”在课题中的概念内涵对于课题研究至关重要,并探讨性给出了自己的思考:应为中华文明的当代内涵,即在当今中华人民共和国疆域的地理范围内产生并发展的文明。

关键词:起源研究;中华;中华文明;当代内涵

【中图分类号】K21 【文献标识码】A 【文章编号】1674-3733(2020)18-0279-02

自20世纪20年代初瑞典地质学家、考古学家安特生到河南渑池仰韶村进行考古发掘,且此事件成为现代中国考古学诞生的标志开始,中国考古学及考古工作者们便将通过科学的考古学研究来“重建中国古史”当作了最重要之使命。这一使命产生的背景,是新文化运动在史学界的分支——以顾颉刚为首的古史辨派引领的疑古运动,打破了中国延续几千年的传统史观,自三皇五帝以来大一统的上古史被质疑与否定,人们亟需一种科学的方法来完成古史重建。于是,来自西方的以田野工作为基础的现代科学的考古学在中国应运而生,重建古史的使命既是其诞生的目的,也是其发展的动力。经历了半个多世纪的发展,在殷墟发掘与甲骨文释读证实了殷商为信史、大量考古学文化被发现确立并逐步建立起史前考古学文化时空框架的基础上,围绕中国古史重建的研究汇聚为一个中心性课题——中华文明起源研究。

分解剖析这一课题,题眼应为“起源”二字。起源是个长程的动态过程,回顾以往围绕其所作的研究,笔者认为大致可以分三个阶段:形成之前、形成之时、形成之初。形成之前即在中华文明正式形成前的萌芽阶段,这一阶段讨论的重心为中国史前文明化进程的模式问题;形成之时即中华文明形成正当时的过渡阶段,这一阶段讨论的重心为文明的界定与文明形成的标志;形成之初即中华文明形成初期的发展阶段,这一阶段讨论的重心为中国特色的国家起源历程。针对以上问题的深入探讨发轫于苏秉琦对中华文明起源的研究与全新思考,后经过几代考古人在此课题上的不懈投入,提出了各种理论与观点,研究成果丰硕。

如今关于这一课题的讨论仍在进行中,围绕起源三阶段研究,新的反思和观点也在不断提出。然而关于此课题的前提性概念,“中华”以及“中华文明”,其内涵界定却遭到了一定程度忽视,似乎大家不约而同地认为这是一个不言自明的问题。但当我们摒弃想当然认真反思时,才发现正是这种往常最让人认为无需多言的常识化问题反而最容易产生模糊地带,同时它们也常常处于整个问题最核心的位置,而更容易让人灯下黑地予以忽视。因而当我们重新正视这一问题,会发现明确界定“中华”及“中华文明”概念内涵对于研究中华文明起源这一课题的重要性不容小觑,并且,因为以往的忽视和想当然,已经在当前研究中造成了一定程度的局限性。本文将针对“中华”及“中华文明”概念内涵以及其在“中华文明起源研究”中的内涵界定进行详细探讨并给出笔者的结论。

1 何为“中华”

论及“中华”一词,不能不提它的两个近义词“华夏”和“中国”,直到现在,它们之间常可通用,并都能与“文明”连用。

“华夏”一词通常被解释为最先出自《尚书》这部我国最早的历史文献汇编,《尚书·周书·武成》篇载:“华夏蛮貊,罔不率俾。”[1]讲得是商末周初武王伐纣之事,然而《武成》此篇已多被考证为东晋时人梅赜所作的伪书,并认为《武成》应是梅赜根据与《尚书》相类的先秦古籍《逸周书·世俘》篇所改,而《世俘》原文中并无“华夏”一词。这样看来,也许“华夏”并非最早出自多认为成书于先秦的《尚书》亦或《逸周书》。此外再有便是见于春秋末期左丘明所著的《左氏春秋》即《左传》,其中《左传·襄公·襄公二十六年》篇载:“楚失华夏,则析公之为也。”[2]除“华夏”二字连用外,《左传》中还有多处“华”或“夏”单用,且两字多被认为同义互通,如《左传·定公·定公十年》篇载:“裔不谋夏,夷不乱华,俘不干盟,兵不逼好。”可见,“华夏”虽不见得最早出自《尚书》,但能确定在春秋战国时已出现并通用。

“華夏”最初的含义即为以河洛地区为中心的中原之地人群的自称,至少在两周时期,中原之人对自我为“华夏”的族群认同已经明确产生,并将四方其他人群列为“蛮夷戎狄”四夷,形成一圈并非十分明确且时常在变动的族群边界[3]。自然而然,“华夏”也成为了这道模糊边界之内的人群及其所占有领土的综合代称。两周过后秦正式开启帝国时代直至清帝国灭亡,其间以中原为根据地,王朝更迭,每个朝代都有自己独特的称谓,或汉或唐,每朝之人也随之自称或汉人或唐人,然而除此之外,还有一个称谓自始至终被代代中原王朝沿用,那就是“华夏”。在这个过程中,华夏的边界随着时代而不断变迁,总体趋势是有越来越多的人产生华夏认同而加入华夏,华夏族群占领的疆域越来越大,这也就是“华夏”内涵的不断变迁。直至今天,我们仍然自称华夏,那么华夏也应该随之拥有今日之内涵:中华人民共和国之疆土与国民的总和。

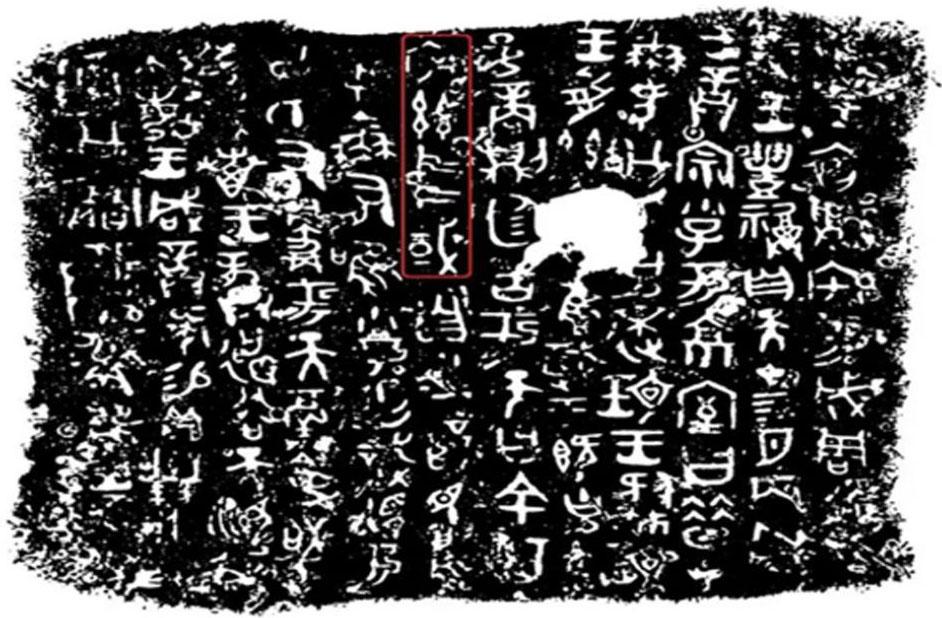

“中国”一词也是古已有之,其最早的文字记载见于陕西宝鸡出土的西周早期青铜器“何尊”(图一)上的铭文:“余其宅兹中国,自兹乂民。”(图二)铭文记述的是西周成王继承武王遗志营建东都成周之事,而文中“中国”便指成周所在地洛阳一带。《尚书·周书·梓材》篇载:“皇天既付中国民越厥疆土于先王,肆王惟德用,和怿先后为迷民,用怿先王受命。”[4]这里的“中国”也是指河洛中原地区。

“中国”一词出现后,其本意为“中央之城”或“中央之邦”,常用以代指河洛中原地区,并以此为京畿之地(国都及其附近地区)。直至1912年中华民国成立,“中国”才作为其简称成为具有国家概念的正式名称。而今天,“中国”最新的含义便是我们中华人民共和国的简称。

“中华”一词与前两者相比,在已有文献中确切出现的时间较晚。若说最早可见,是在清代文献学家严可均编纂的《全上古三代秦汉三国六朝文·全晋文·卷一百十八》中,收录了东晋权臣桓温的《请还都洛阳疏》一文,中载:“自强胡陵暴,中华荡覆,狼狈失据,……”[5]这里的“中华”也指中原。

“中华”一词自晋开始在各类文献中被使用,其主要含义与当时的“中国”一样,意指中原。直到近代“中华民族”一词诞生,“中华”的意义发生重要改变并开始流行。19世纪末在西方“民族主义”与“国族主义”概念影响下,“民族”一词的现代意义传入中国,1902年,梁启超在其《论中国学术思想变迁之大势》一书的《第三章·全盛时代》中首次将“中华”与“民族”连用,创造出“中华民族”一词:“齐,海国也。上古时代,我中华民族之有海权思想者,厥惟齐。”[6]此后梁启超进一步完善了“中华民族”之内涵,最终完成了这一“实由多民族混合而成”的国族主义概念的架构。自此,这一概念开始深深刻入国人的脑海,从“中华民国”的“五族共和”,到“中华人民共和国”成立后着力进行民族识别工作得以确认“56个民族”,“中华民族”和“中华”的概念代替“华夏”,在现代得到了最广泛的应用。

经过以上分析,我们可以得出一个结论,“华夏”“中国”“中华”三词的内涵自古至今随着时代变迁各自变化,其含义有重叠的部分,有时甚至可以通用。但三者涵义和用法的各有侧重也显而易见,“华夏”是古今中国对包括族群、疆域、政权在内的最悠久和典型的综合性自我称谓;“中国”从古时对地理疆域的侧重到现代对疆域和政权的侧重;“中华”从古时对地理疆域的侧重到现代对族群和疆域的概括,并成为当代最常用的称谓。

时至今日,我们其实可以说,这三个词已经在当下完成了与时俱进的概念内涵上的统一,只是我们在使用时会根据措辞习惯选用其中某一个。其内涵也就是前文所说华夏今日之内涵:中华人民共和国之疆土与国民的总和。

2 何为“中华文明”

顾名思义,“中华文明”就是“中华的文明”。基于前面对“华夏”、“中国”和“中华”的分析,我们同样认为“华夏文明”、“中国文明”与“中华文明”的内涵自古至今一直在随着时代变化,并在当下完成了概念内涵上的统一,只不过如今我们在讨论这个问题时,更喜欢用“中华文明”一词而已。更重要的是,它们与时俱进地拥有了相同的时代内涵。笔者综合思考后,认为应将“中华文明”今日之内涵界定为:在当今中华人民共和国疆域的地理范围内产生并发展的文明。

这一界定强调了文明产生和发展的地理基础,而非强调族群和政权基础。一方面,以当今中华人民共和国疆域为主体的这一巨大地理单元,本身有着其独特的地理环境背景,与外界是相对隔离的,因此中国史前文明得以起源于本土并基本上走着独立发展的道路[7]。另一方面,族群与政权随时代变迁而产生的变化十分复杂频繁,但地理范围却是客观确实的,在众多历史变量中可谓一个相对常量,这样的界定才能真正使内涵得以明确。当然,虽说以当今中华人民共和国疆域为界,但也并非完全绝对一线隔绝,具体问题自当具体分析,但基本如此是没有问题的。

3 “中华文明起源研究”中“中华文明”的内涵

笔者认为,我们在当代讨论这一课题,自然基于当代的内涵才有意义。并且当代内涵的确立也是历史发展的综合结果,有其充分的缘由。经过数千年的发展,如今中华民族与中华文明的格局都可以用“多元一体”来形容,但加以回溯,这种多元一体是建立在源起之时就有的基石之上的。费孝通先生认为“新石器时期各地不同的文化区可以作为我们认识中华民族多元一体格局的起点”[8],同样这一时期也是中华文明的起源之时,中华文明起源的模式或者说中国史前文明化进程的模式,如今也被广泛认同为多元一体模式。这些都说明,当代的内涵不仅最符合当下,也有其坚实的历史根基。

因此,“中华文明起源研究”讨论的就是一个随着时代发展其内涵也在不断变化的概念的起源问题,如果不明确界定在这一课题中“中华文明”的概念内涵,就会面临诸多矛盾:概念内涵是随时代变化的,那应该就哪一时代的内涵讨论其起源?既然讨论起源,是否也应该回到概念起源之时?可文明的起源是一个长程而复杂的过程,这个过程甚至远早于词语概念的出现,又该如何?……所以,当我们明确了这一课题中“中华文明”的内涵即其当代内涵,便不会再纠结于诸如此类的问题:西藏地区、朝鲜半岛地区的文明起源研究是否属于中华文明起源研究的一部分?是否只有中原文明的起源才能称为中华文明的起源?……

对于研究课题的题目似是而非,立论基础便不会明确和稳固。没有对课题统一的认识基础,大家在研究中的交锋会彼此错位,互相碰撞不到点子上。缺乏对课题的透彻认识,还会导致思维方式和研究导向出现偏差。这些都是此篇文章所探讨问题带给笔者的思考。

參考文献

[1][4]先秦诸子:《尚书》.

[2]左丘明(相传):《左传》.

[3]王明珂:《华夏边缘:历史记忆与族群认同》,允晨文化,1997年.

[5]严可均(编纂):《全上古三代秦汉三国六朝文》.

[6]梁启超:《论中国学术思想变迁之大势》.

[7]严文明:《中国史前文化的统一性与多样性》,《文物》1987年第3期.

[8]费孝通:《中华民族的多元一体格局》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》1989年第4期.