浅谈学术型论文教学的浅入与浅出

——以《美美与共》为例

2020-08-31沈芙蓉

沈芙蓉

(江苏省奔牛高级中学,江苏 常州 213101)

学术论文是用系统的、专门的知识来讨论、研究某种问题或研究成果的学理性文章,具有学术性、科学性、创造性、学理性。《美美与共》是一篇典型的结构缜密的学术型论文,在2014年被选入了苏教版教材。这是我国著名的社会学家费孝通先生在2004年“北京论坛”上所做的一篇书面发言,其实在1990年12月,在就“人的研究在中国——个人的经历”主题进行演讲时,费孝通就已经提出了“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”这一处理不同文化关系的十六字“箴言”。

对于还未深入接触议论文的高一学生来说,学习一篇像《美美与共》这样具有理性思辨特点的学术论文是有难度的。这就迫切需要教师在备课时,依据文章特点,透彻把握教学的重点和难点,精心设计教学内容,使这些内容能够切合学生的心理特点和知识层次结构,创设合理的教学情境,精心设置问题,引起学生探究的兴趣,做到教学的浅入;继而站在学生的视角,运用思维导图,引导学生理解作者的写作思路,加深对内涵的把握。在轻松的环境中解决一堂课的重难点问题,获得有意义的启示,并且形成独特的情感思考,那么就做到了浅出。根据教学实践,本篇文章以《美美与共》教学为例,主要从三方面谈面对学术型论文教学时,如何做到浅入与浅出。

一、化抽象为具体,创设生动的教学环境

探讨全球化和不同文明之间的关系,在如今,这不是一个新话题,也不是一个新现象。《美美与共》写于我国改革开放、加入世界贸易组织后的2004年,论文是站在一个更高的层次上重新构建自我文化和他人文化的认识,希望达到某些新的共识,以使得世界出现一个相对安定并祥和的局面。但是刚刚踏入高中校门的学生,对此背景却没有什么了解,甚至有些学生,在预习时就已然失去了阅读兴趣。而有些教师,为了知识的完整性,会采取先从背景介绍入手,忽视了其实用性,在现实生活中的作用,使得学生在漫天知识点中抓不住本堂课的重点,其结果是学生对这堂课感到枯燥乏味。教育家李吉林说过,知识镶嵌在情境中,学生也在情境中,它们互相联系、互相依存。利用经验所学的知识,学生感到熟悉、亲切,而且笼罩着情感色彩,因而从“已知”敏捷地进入“未知”领域。因此,教师在教学时应根据学生的实际情况,主动调整起教学的内容,创设合理、生动的教学情境,化抽象为具体,与学生的生活紧密结合起来,使学生进行思考。我在教学的开始,创设了这样的教学情境。

师:首先请同学们看两幅图,一张汉服、一张和服,它们之间有什么联系呢?

生:日本和服的制作借鉴了我们的汉服。

师:不错,日本的奈良时代正值中国盛唐时期,日本派出大批学者、僧侣到中国学习和交流和吸收。将我国汉服带回国并根据本土的审美情趣进行改良,制作成为和服,于江户时代定型。

那我们来看看另外一幅图,思考:如今这两种服饰的发展情况?(展示日本漫画中的和服文化)

生:日本人都会穿上端庄的和服去参加一些重要的节日,和服文化依然存在,并且很多中国人都爱穿和服去公园拍照,而我们的汉服被认为是古人所穿的衣服而渐渐没落了。

师:是的,随着日本游戏、动漫文化的输出,受我国汉服文化影响的和服文化再次进入中国,影响了一部分人审美。这种现象就是不同的文化在各国之间进行碰撞和交流。

在如今的信息时代,不仅仅是和服和汉服文化,各个文化间的交流与碰撞都更加频繁,面对这种情况,我们应当怎么办呢?

生:取其精华,去其糟粕。

师:每个人都有自己小小的看法了,我们来看看《美美与共》的作者费孝通持有怎样的观点。

利用短短几分钟的时间,将学生带入熟悉的日常生活的文化相互碰撞情境中,进而提出问题——怎么办?激发了学生探究知识的兴趣。

之后自然引入本节课的重点——用“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”的思想对待各种文化。情境中的这些来自学生经验的信息与学生学习的新知识融合在一起,符号学习与生活的真实事件有机结合起来,形成相互联系的整体,把抽象的说理性文字融入到形象的生活中,消除学生的畏难心理,从而留下久远的记忆。

二、抓学生求知欲,问题的设置“一针见血”

从费孝通《美美与共》这篇文章的题目就可以把握整篇文章的主要内容,感受作者的情感。题目是这篇文章的核心,抓住题目认真思考,学生会产生如下疑问。

(1)什么是美美与共?(2)如何做到美美与共?(3)如何界定“美”?(4)如何界定“共”?(5)是否所有的“美”都需要共享?(6)怎样判断哪些文化是“美”的?(7)哪些文化是值得欣赏和借鉴的?(8)为什么“各美其美”才能天下大同?(9)孔子曰:“君子和而不同。”为什么还要“美美与共”等。

学生提出的问题无逻辑可言,这说明他们在面对这种类型文章时,思维是混乱的,这就需要教师在设置问题时,全面理解教学内容,对准重难点,找准突破口。比如针对第四段的学习重点在于学会用正确的心态对待他者文化,学生在理解了“美美与共”十六字“箴言”后知道了“美人之美”的必要性,那么,怎样设问才能让学生探究起来有章法可循,并且能够有所收获呢?我设计了如下三个问题,环环相扣,学生一步一步解决完这些问题后,教学任务也基本完成。

(1)在今天下大力气总结先人的文明,这与我们已经认同的各美其美是否矛盾?

(2)作者认为我们应当如何对待他者文化?

(3)为什么“欣赏”二字加上引号?在对待他者文化的语境中,作者想要强调什么?

首先借助学生已经掌握的知识来学习新的内容,第一问的设置让学生可望而又可即,活跃了课堂气氛,使学生产生一种“原来并没有完全掌握”的心理,进而产生探求愿望,对文章进行细读,找准突破口,化解新知识学习所带来的难点,最后让学生理解作者的意图,即对涌进来的他者文化我们既要“理解”,又要有所“选择”,有效、轻松地浅出。

三、强化论证过程,引导学生借助思维导图

《美美与共》是一篇学术论文,教材是把它当作典范的议论文来使用的,那么文章中的论证过程是值得学生进行探究和学习的。而思维导图既可以辅助教师进行教学,组织学生进行多思维层次交流,引导学生把握读写方法的教学策略,又是能够帮助学生构建各种文章的结构及文辞、段落间的联系,促进理解文章内容和掌握自主阅读的学习工具。本专题写作指导的重点是“为观点提供有力的支撑”,《美美与共》的观点显而易见,但是与此相关的支撑材料以及材料间的关系,学生却说不清。这就需要教师加以引导,画出思维导图,适当示错,使学生主动参与到讲解的过程中。

比如我在讲解第三段实现“美美与共”有哪些不易时。

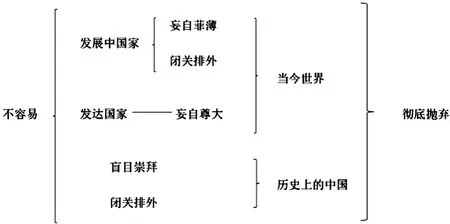

师:要达到“美美与共”境界确实是不容易,来看看老师画的导图有没有问题。

生:画得不对,还有过去的中国曾经有过的心态。

师:中国历史上也曾出现过不容易的现象,面对这些不容易,如今的中国应当如何做呢?请大家在我的导图上进行修改。

生:

一开始的示错,容易引起注意和警觉,对错误的剖析,有助于对所学内容的实质更深入地理解和把握。学生能够认识到文章段落的结构并能简单地进行归类,引导学生进行思考,进而得出作者不仅从宏观微观的角度论说不易,而且从古今角度提出了见解,全面而细致地说明要达到“美美与共”的境界确实不容易,自然而然地让学生了解到如今的中国学术界确实必须要彻底抛弃以上所有的错误心理。

总之,面对《美美与共》这样的学术性论文,教学要做到浅入浅出,必须认真钻研教材。教育家叶圣陶先生说过:“教材只能作为教课的依据,要教得好,使学生得到实际收益,还得靠教师的善于运用。”因此教师必须吃透教材,做好充分的准备,将教材与学生生活实际紧密联系起来,创设合理生动的教学情境,化抽象为具体,使学生轻松学习,抓住教材中的重难点,设置有启发性、环环相扣的问题,激发学生的探求愿望,依据文本特点,适当示错,使学生循序渐进地进行思考,得出结论,化深为浅,浅入浅出,让学生面对学术型课文时,能够轻松、主动地学习,如此,我们的教学也一定会让学生获得意想不到的收获。