多维视角下城市家庭贫困脆弱性实证研究

2020-08-31吴和成万里洋卢维学

吴和成,万里洋,卢维学

(南京航空航天大学 经济与管理学院,江苏 南京 211106)

一、引 言

21世纪初期,“贫困脆弱性”概念的提出为解决全球贫困问题带来了新思路。如今,贫困脆弱性凭借其前瞻性优势在经济学和社会学领域迅速发展,并成为一个国家或地区探究贫困问题的主流视角。虽然国家、地区甚至群体间的差异会导致截然不同的贫困脆弱性结果,但共性之处在于资源匮乏、气候恶劣、地形复杂等,生存环境是影响家庭贫困脆弱性的外在因素,家庭特征(如家庭规模、年龄结构等)、人力资本(如教育程度、技能水平等)和金融资本(如财产、收入等)则是影响家庭贫困脆弱性的内在因素[1-8]。随着研究的深入与拓展,越来越多的学者意识到将家庭风险纳入贫困脆弱性分析是揭示贫困根源的关键,并从异质性风险中识别出健康风险、死亡风险和负债风险,从协同性风险中总结出由气候变化导致的各类自然灾害(如干旱、地震、洪水等)[9-14]。以政策制定为目的,对于随机性因素驱动的暂时性贫困脆弱性,政策导向应以保险应对和综合性社会保障支持为主[15];针对结构性因素驱动的慢性贫困脆弱性,则应以完善基本保障(如普及教育和医疗卫生服务等)、创造就业机会(特别是非农就业)以及提高劳动力价值等政策为核心[16]。通过梳理文献发现,贫困脆弱性研究尽管从不同角度为扶贫政策的制定提供了依据,但其适用对象均以农村居民为主,忽略了对城市家庭的考察。正如Azeem等所发现,一旦城市和农村家庭同时具有贫困脆弱性,城市家庭的脆弱性要明显高于农村家庭,且在遭受特殊性冲击后陷入贫困的可能性更高[17];据联合国预测,到2050年,全球城市人口将达到68%,其中城市化进程最快的发展中国家将为这结构性改变做出突出贡献。

就中国而言,早期贫困主要来源农村,城市贫困规模小、问题少,所以传统思维将贫困更多理解为是一种农村现象。随着经济增长中收益分配的不均,城市居民收入与生活差距日益扩大,导致不平等螺旋现象;而失业、下岗以及流动人员的大量增加,社会保障体系覆盖面有限,进一步加剧城市贫困。虽然在总量指标上与农村贫困还有较大差距,但城市贫困人口的增长势头明显加快。因此,中国不能再受传统思维束缚而只注重乡村或偏远地区的贫困,城镇贫困问题也当引起足够重视,至少在现阶段应当城乡并重地实施扶贫、反贫政策,中长期则以城镇为重点制定反贫计划。社会对城市贫困问题的忽视,很大程度上是由于城市贫困界定的不明确以及对城市贫困情况的不了解[18]。一方面,城市尚未统一贫困标准,虽然各地区设置了差异化最低生活保障线,却始终未能对全国城市贫困形成一致认识;另一方面,中国城市贫困问题不能单纯地考虑绝对贫困,还要顾及到相对贫困人口的需求,从而加大了研究城市贫困的难度。

基于上述背景,本文利用中国居民微观调查数据从不同视角对城市家庭贫困脆弱性进行实证研究。首先,对家庭福利分布假设进行检验,以寻求科学有效的理论依据,提高贫困脆弱性度量结果的准确性和可靠性;其次,基于期望贫困理论构建概率模型,并以三阶段的可行广义最小二乘法(3FGLS)估计的模型参数度量多重标准贫困脆弱性;最后,从全国视角探讨家庭贫困脆弱性水平对贫困线分级变动的敏感性,并将其差异性映射到各地区维度以及家庭异质性特征中,从而解析、预判区域性贫困与阶层性贫困。通过本文研究,一方面拓展对城市贫困脆弱性的认识,为全国统一城市贫困标准的设定提供参考;另一方面,尝试在一定程度上弥补有关城市家庭贫困脆弱性研究的不足,丰富精准扶贫、预贫途径,为决胜脱贫攻坚战提供可持续性脱贫的借鉴。

二、理论框架与研究方法

(一)理论框架

随着“贫困脆弱性”进入公众视野,其理论得以不断丰富,其中最具代表性有三种:(1)期望贫困理论(VEP)将贫困脆弱性定义为未来落入贫困或持续贫困的概率;(2)期望效用理论(VEU)将贫困脆弱性界定为风险扰动下的福利损失,并以均衡消费效用与期望消费效用的差值来体现;(3)风险暴露理论(VER)将贫困脆弱性理解为福利对风险冲击的敏感程度。相比之下,VER反映的是风险冲击后家庭的应对能力,其本质上是一种事后测度;而VEP和VEU均能将风险融入对家庭福利的考察,并用未来家庭福利的期望度量贫困脆弱性,具有预见性,因此,贫困脆弱性理论发展至今大多是在VEP和VEU基础上的延续与拓展,而VER理论则在全球贫困的复杂化趋势中逐渐被淘汰。对于VEP和VEU来说,其本质不同在于后者以消费效用水平的变动来展现贫困脆弱性,而VEP则是以收入函数的估计结果来推断贫困脆弱性。从这个层面来看,收入指标更契合对贫困的判定,而且以收入衡量贫困脆弱性更利于对绝对贫困群体的筛选,从而避免高收入低消费群体的干扰;另外,由于家庭效用函数未知,调查数据维度又难以刻画家庭对待风险的态度以及消费变动性等原因,VEU理论在实际应用中受到很大限制。因此,本文根据实际研究需要,借鉴期望贫困理论并根据贫困含义,将家庭贫困脆弱性具体定义为一个家庭收入水平在未来落入或持续处于贫困线以下的概率。

(二)研究方法

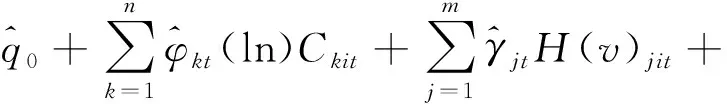

本文根据贫困脆弱性定义,构建概率模型度量城市家庭贫困脆弱性。其基本形式为:

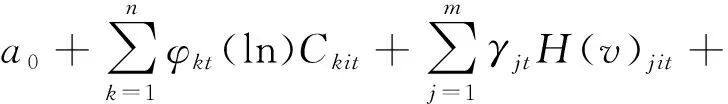

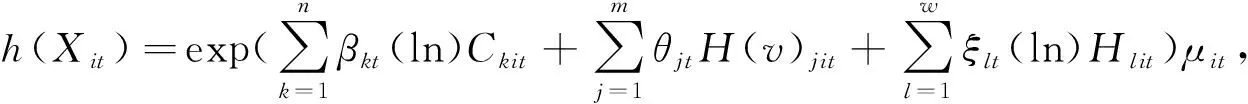

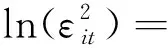

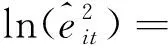

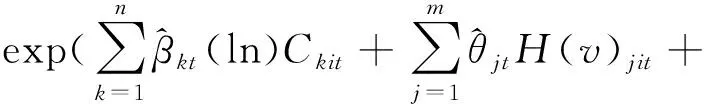

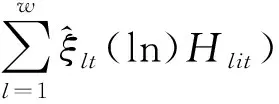

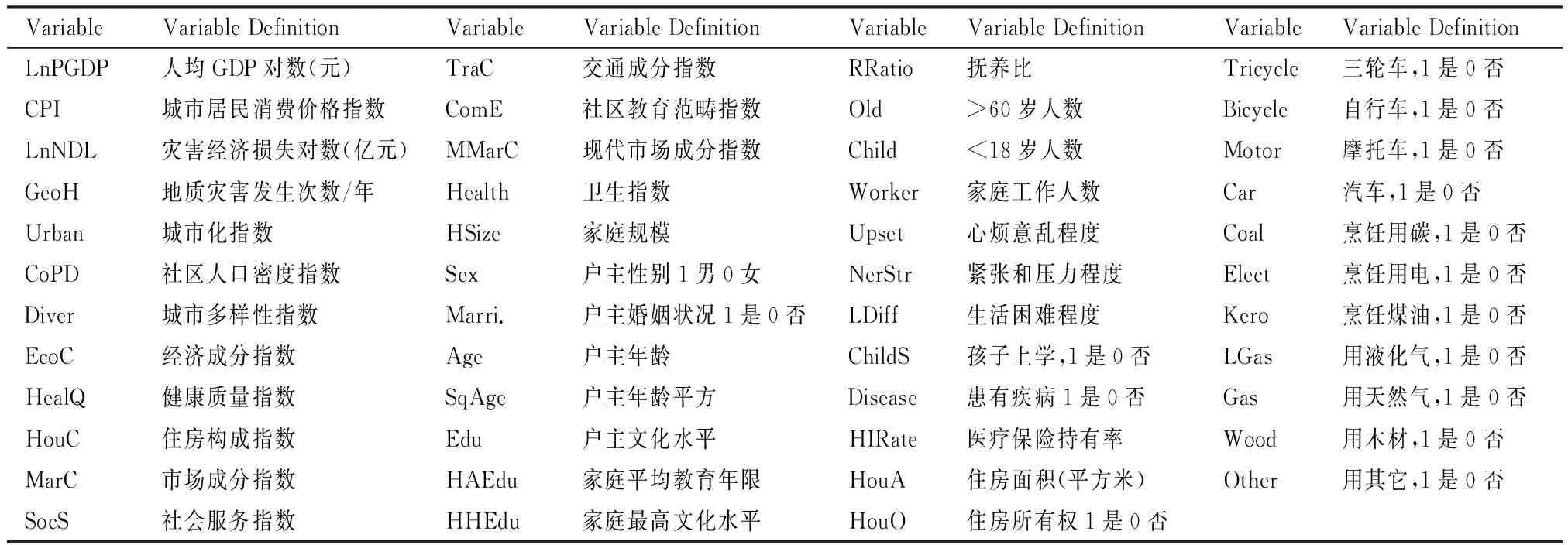

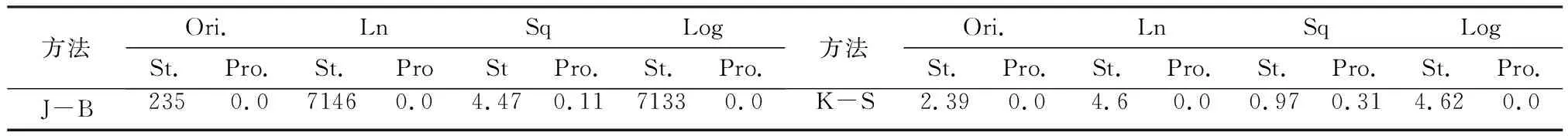

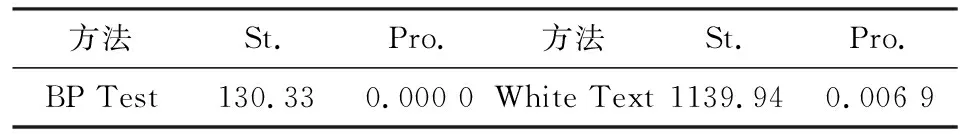

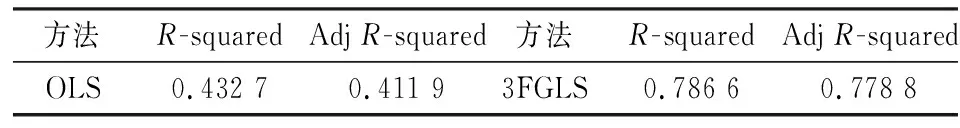

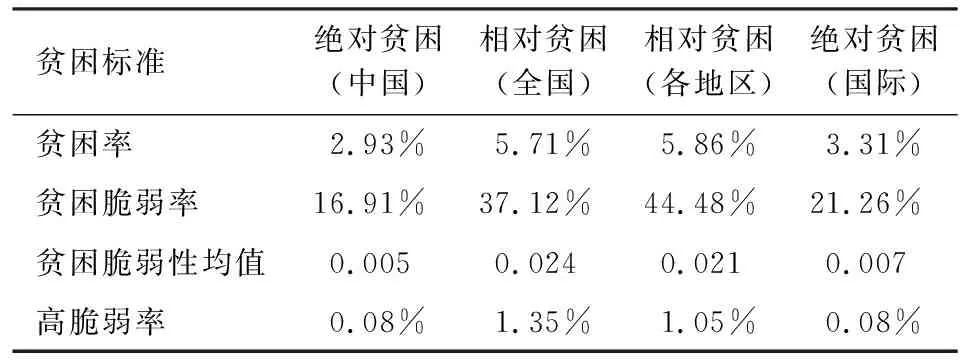

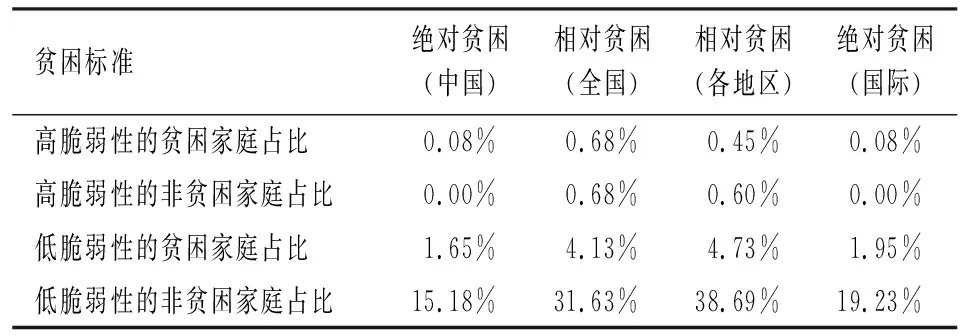

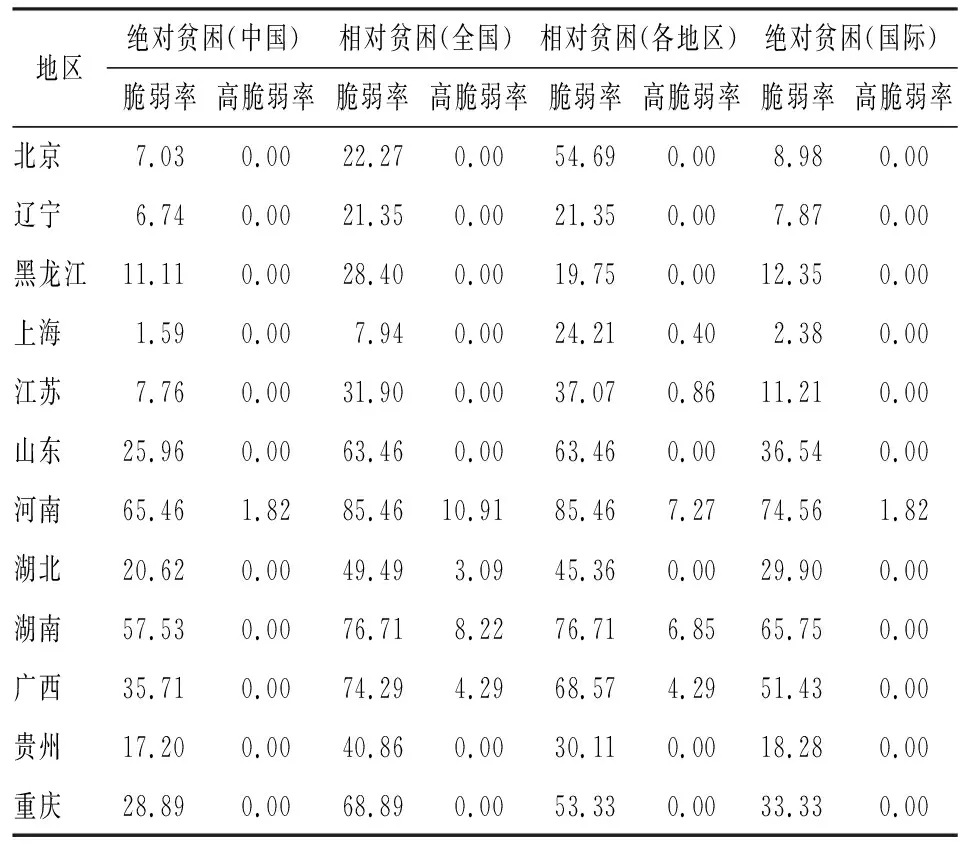

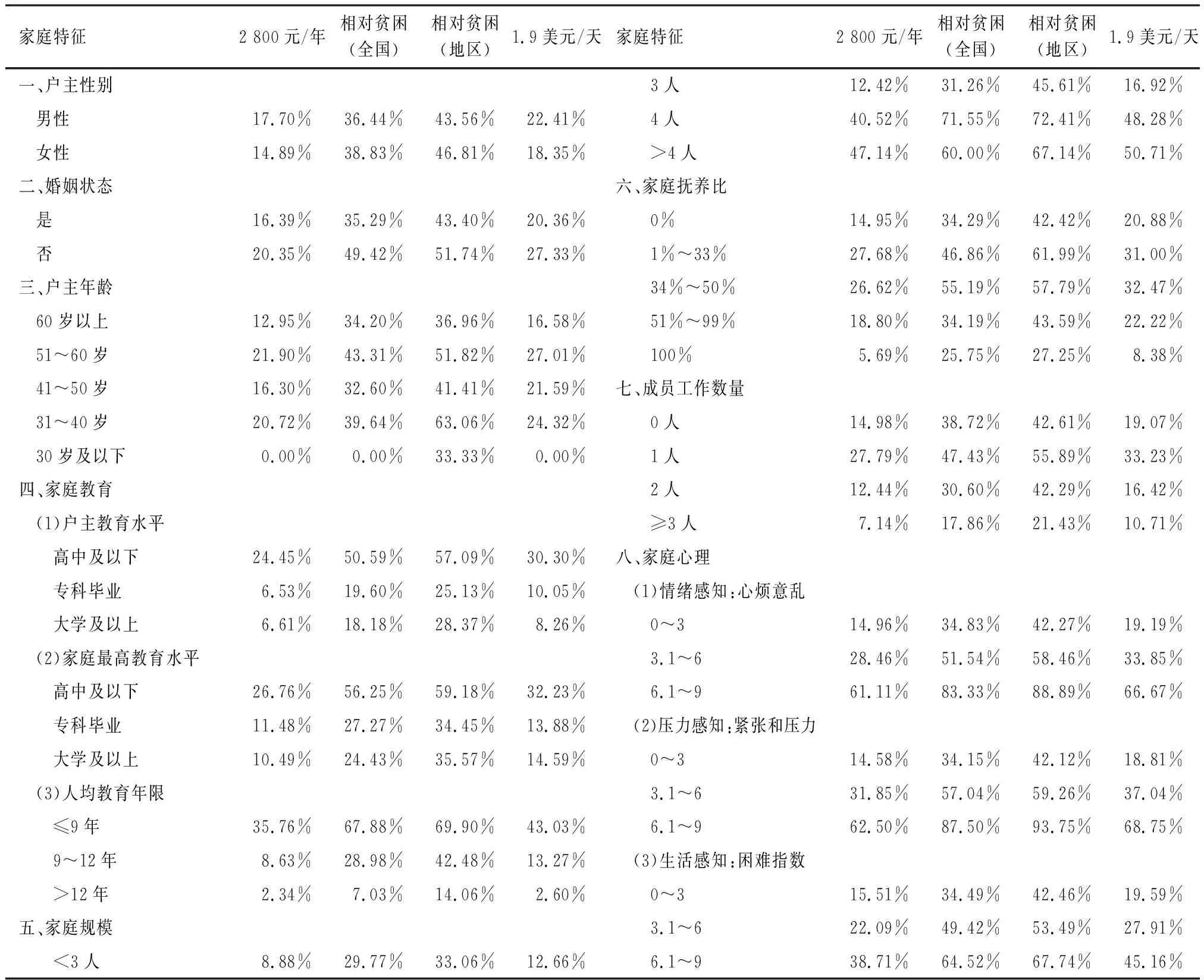

Vi,t=P(Ii,t+1 (1) 其中,Ii,t+1代表第i个城市家庭在t+1时期的收入水平,Lt+1代表t+1时期的贫困线。可见,Vi,t表示第i个城市家庭在t时期的贫困脆弱性。 家庭未来收入情况主要由当期可观测的地区协变量Ct、家庭特征变量Ht以及不可观测的干扰项εt所决定,即可表示为Ii,t+1=f(Ci,t,Hi,t,εi,t),因此,构建如下线性回归模型来度量城市家庭未来收入水平: (2) 其中,U(Ii,t)表示第i个样本家庭t时期收入分布的未知形式,Ckit表示在t时期影响家庭i收入水平的第k个地区协变量,H(v)jit和Hlit分别代表家庭i的第j个虚拟特征变量和第l个实际特征变量,φkt、γjt和ηlt为t时期家庭收入对各解释变量的偏弹性系数,a0、εit分别为常数项和误差项。这里(ln)表示需要对部分经济变量进行对数处理,一方面方便于计算,减少异方差;另一方面,解释变量经过处理后的系数具有经济学上的弹性含义,便于解释。 由于现实存在异方差性,采用OLS法将会降低式(2)参数估计的有效性,致使模型功能失效,因此,基于WLS思想,我们采用3FGLS对模型进行估计。详细步骤如下: 首先,假设 (3) 在式(3)下,满足E(μitCkit,H(v)jit,Hlit)=1,则 (4) (5) 通过式(2)和式(5)的参数估计值可进一步估计第i个城市家庭收入的期望及其方差,分别为: (6) (7) 由于城市家庭收入服从某形式下的正态分布(下文验证说明)且考虑到中国目前尚未对城市贫困形成一致认识,通过式(1)可从多重标准来度量家庭贫困脆弱性: Vi,t,r=P(U(Ii,t+1) (8) 本文所用城市个人与家庭数据、地区协变量数据均来源于“中国健康和营养调查(CHNS)”,部分地区协变量数据取自“中国统计年鉴”和“各地区统计局”。迄今为止,CHNS项目采用多阶段分层随机抽样调查,覆盖中国东、中、西部共12个省市地区,最新一轮调查截止到2015年,为本研究提供了多省份城市分布样本。因此,本文选择2015年城市家庭截面数据进行研究,没有延长数据年份,原因在于:一方面,逐年跟踪调查家庭信息的难度大,时间跨度越大,样本数量减少越多;另一方面,数据年份越久,研究结果的时效性越弱,徒增数据整理工作量。最终,本文将数据整合为家庭层面并剔除重要变量缺失值及异常值后,得到涵盖12个省份的7 607 组城市家庭数据。 1.被解释变量。CHNS调查提供了个人收入、家庭总收入和净收入三种形式数据,其中家庭净收入计算后出现负值,无法满足贫困脆弱性的后续度量。个人收入与家庭总收入相比,来源众多而无法保证数据的完整性,因缺失值存在,将影响家庭收入合算的准确性,也会导致样本数量严重缩减。因此,为保证样本和数据质量更符合贫困界定,本文以调查期家庭总收入除以家庭规模所得的家庭人均收入作为被解释变量。 2.地区协变量。为表现不同地域特征对当地城市家庭收入水平的协同性影响,本文将以往地区虚拟变量进一步按经济、社会、生态类型具体化为人均GDP、CPI、经济成分指数、城市化指数、(现代)市场成分指数、社区人口密度指数、地区多样化指数、健康质量指数、住房构成指数、社会服务指数、交通成分指数、社区教育范畴指数、卫生指数、自然灾害直接损失以及地质灾害发生次数等指标。这样不仅能够考察地区差异性对城市家庭贫困及其脆弱性的影响,而且还能将这部分影响具体分化并具有指向性。 3.家庭特征变量。本文将家庭特征分为五个方面。(1)人口特征包括户主的性别、年龄、年龄平方、婚姻状况以及家庭的规模、教育水平(1)教育水平具体界定为:0-没上过学,1-小学,2-初中,3-高中,4-技术或职业,5-大学本科,6-硕士及以上。、抚养比例、抚养结构等。其中,教育层面不仅考虑户主,还增加家庭最高教育水平和家庭平均受教育年限(2)家庭受教育年限具体划分为:未接受过教育视为0年,小学6年,初中3年,高中3年,专科或高职3年,大学本科4年,研究生及以上简化为2年;家庭人均教育年限是指家庭成员接受教育年限总和除以家庭规模。两指标。(2)经济特征以家庭工作人数表示经济来源情况;以是否有孩子上学、成员是否有重大疾病(3)患有疾病是指家庭成员是否被医生确诊过高血压、糖尿病、心肌梗塞、中风、肿瘤及哮喘等疾病。,医疗保险持有率等表示家庭经济支出情况。(3)心理特征通过家庭成员情绪感知(心烦意乱程度)、压力感知(紧张和压力程度)以及生活感知(困难程度)来体现。(4)物质资本包括住房面积,是否拥有住房所有权、是否具有三轮车、自行车、摩托车、汽车等。第五,其它特征变量,比如家庭生活所用燃料类型等。变量说明如表1所示。 表1 变量说明 贫困线是度量贫困脆弱性的标准,陈宗胜等曾强调,贫困线应体现出经济制度、发展水平的差异性,能够准确衡量贫困人口规模并具有横向、纵向可比性[18]。然而,中国城市贫困兼具绝对和相对贫困,单一贫困标准无法全面反映城市贫困问题,更无法同时满足上述设定原则,因此,本文选取中国贫困线和国际贫困线(4)PPP数据来源于世界银行《PPP conversion factor》。来衡量绝对贫困,以全国和地区层面当期城市居民5%最低收入水平来衡量相对贫困(5)国家统计局将5%最低收入的城市居民视为困难户,因此这里采用全国城市5%最低收入水平以及计算后各地区城市5%最低收入水平作为两类相对贫困标准,其中由于篇幅原因,众多地区相对贫困线不再细列。,如表2所示。 表2 多重贫困标准 阈值是划分贫困脆弱性程度的临界点,韩静舒等将其设定为0.3、0.5、0.7[19];周君璧等则将其设定为0.29、0.49、0.79[20]。虽然取值有所不同,但大量研究还是将阈值设定为0.5,其原因在于:一方面,贫困脆弱性度量时,0.5是预期收入水平等于贫困线的点,而且在现实生活中50%的可能性似乎是大众所能接受是否陷入贫困,区分弱势群体和非弱势群体的合理门槛;另一方面,在无风险冲击前提下,家庭处于贫困边缘时的贫困脆弱性为0.5,也就是说,随着时间间隔趋近于零,家庭当期贫困与当期可能遭受贫困的状态是一致的。因此,本文也将阈值设定为0.5,并把贫困脆弱性划分为低度和高度脆弱性。 目前,贫困脆弱性研究主要以家庭收入服从对数正态分布为假设前提,却未对这一关键性假设进行验证,导致研究结论缺乏可靠性依据。为检验模型设定性,本文对家庭收入的分布方式以及模型的异方差性进行了检验。其中,正态分布检验分别采用Jarque Bera法和非参数Kolmogorov Smirnov法,其结果如表3所示。在5%显著性水平下,两方法下的原数据(Ori.)和对数形式(Ln、Log)检验P值均为零;而开方形式(Sq)的P值(0.107、0.305)均大于0.05,从而说明家庭收入数据在经过开根号处理后满足正态分布假设。因此,式(2)中的被解释变量可明确为家庭人均收入的开根号形式Sq(I),且服从正态分布。 表3 正态分布检验(6)为简化分析和节约篇幅,这里只列举正态分布检验结果,有效样本在各省/直辖市的分布情况与总体样本一致。 异方差性则通过Breusch-Pagan-Godfrey检验和White检验来考察,结果如表4所示。两种方法的检验P值小于0.05,均拒绝原假设,即说明在5%显著性水平下,以城市家庭截面数据对模型(2)进行OLS估计具有异方差性,因此,需要通过3FGLS方法进行修正估计。 表4 异方差检验 此外,为进一步说明3FGLS估计的必要性和合理性,本文将其与OLS估计的模型拟合度进行比较(表5)。结果显示,无论R-squared还是AdjR-squared,3FGLS方法都明显高于OLS,从而表明采用3FGLS方法估计后的模型拟合效果更好。 表5 模型拟合度比较 1.全国城市家庭贫困及其脆弱性水平。基于2015年城市家庭微观数据,本文分别以中国绝对贫困线、国际贫困线、全国相对贫困线以及地区相对贫困线为基准度量家庭贫困脆弱性。表5是将多重标准贫困脆弱性度量结果整理后的全国城市家庭贫困及其脆弱性水平(7)由于篇幅限制,此处省略贫困脆弱性测量结果,如有感兴趣可向作者索取。。可以看出,贫困脆弱率明显高于贫困率,表明贫困脆弱性并非是贫困群体的专属特性,其在普通群体中更具普遍性;由此说明,借助贫困脆弱性不仅能够反映贫困现状,还能预见性识别潜在贫困,预判贫困形势。从贫困率上来看,相对贫困率均高于绝对贫困率,其中,国际贫困水平高于中国标准,各地区贫困水平高于全国标准。这一方面证实中国城市绝对贫困与相对贫困并存,且相对贫困更为严峻的社会现实;另一方面也充分体现出明确划定全国统一城市贫困线的必要性和紧迫性。从贫困脆弱率上来看,地区相对贫困脆弱率最高(44.48%),而高脆弱性则在全国相对贫困标准下占比最大(1.35%),说明贫困脆弱性在地区相对贫困标准下能够最大程度的识别出城市中的弱势群体,而在全国相对贫困标准下更有利于对城市未来贫困的精准识别。 表6 家庭贫困及其脆弱性水平 按贫困及其脆弱性性质匹配可将城市家庭划分为四种类型,其中各类家庭比例情况如表7所示。在不同贫困标准下,低脆弱性非贫困家庭占比最高,其次是低脆弱性贫困家庭、高脆弱性非贫困家庭以及高脆弱性贫困家庭;而且,相对贫困下的各类家庭比率远高于绝对贫困水平。这再次说明贫困脆弱性不仅能够针对贫困群体,更多是能够识别非贫困群体中的潜在贫困,从而体现出贫困脆弱性在传统贫困研究中的前瞻性;同时,也揭示出中国城市贫困是慢性贫困与暂时性贫困融合,且暂时性贫困更为普遍的情况。 表7 家庭贫困脆弱性类型 2.地区城市家庭贫困脆弱性水平。为考察地区差异性对城市家庭贫困脆弱性的影响,将贫困脆弱性结果按地区匹配整理,结果如表8所示。在不同贫困标准下,河南、湖南地区城市贫困脆弱率均超过50%,即河南、湖南地区城市兼具绝对与相对贫困,且形势最为严峻;而且从高脆弱率来看,两地区也是未来城市贫困的重灾区域,是未来推行城市预贫、扶贫工作的重点区域。在相对贫困标准下,山东、广西以及重庆地区的贫困脆弱率均在50%以上,其中,广西的高脆弱率为4.29%;湖北的全国相对贫困脆弱率达到49.49%,且高脆弱率为3.09%;北京则地区相对贫困脆弱率高达54.69%。数据表明,山东、广西、重庆、湖北地区城市相对贫困问题明显,而且广西、湖北城市居民贫富差距有加剧趋势,相对贫困问题较为突出;北京则表现出明显的区域性贫困特征。相比之下,上海、黑龙江、辽宁、江苏、湖北和贵州整体表现良好,城市家庭贫困脆弱率水平相对较低,但上海、江苏也显露出相对贫困恶化迹象,从而说明无论地区发展水平如何,弱势群体始终存在;面对中国地区城市贫困的差异性和复杂化,有针对性的差异化政策显得尤为重要,而高脆弱性家庭的识别恰恰为精准预贫、扶贫政策的制定和实施提供了导向。 表8 地区贫困脆弱性水平 单位:% 3.家庭贫困脆弱性特征分组。为挖掘城市贫困脆弱性所隐含家庭异质性信息,本文进一步将多重贫困脆弱性结果与家庭个体特征进行匹配计算并分组,如表9所示,家庭贫困脆弱性在户主性别上具有差异性。相比于女性户主,男性户主家庭的绝对贫困脆弱率较高,而相对贫困脆弱率较低,表明女性户主有利于家庭避免绝对贫困,而在相对贫困方面,男性户主则更具应对优势。婚姻状态对家庭贫困脆弱性具有抑制效应,这体现在婚姻状态下的家庭贫困脆弱率均低于非婚姻状态家庭。户主年龄分组显示,贫困脆弱率与户主年龄呈波浪形关系;其中,各标准下的贫困脆弱率均在30~40岁和51~60岁两组达到峰值,而在30岁及以下的户主家庭中降至最低。这一方面揭示出城市家庭贫困脆弱性水平存在周期性波动,户主在30~40岁和51~60岁阶段,家庭风险扰动因素会增多,而此时缺乏有效的应对措施易造成生活质量波动,加剧家庭致贫可能性;另一方面也体现出中国社会保障制度改革,尤其是社会养老保险方面的重要作用,能让老年家庭生活得到了切实保障,其稳定性较之前阶段有明显提高。 表9 家庭贫困脆弱性特征分组 从教育层面来看,家庭贫困脆弱率在户主高中及以下水平组最高,在专科水平组大幅度下降,而升至大学及以上水平时变化却并不明显;同样结果在家庭最高教育分组中也得以体现。然而,随着家庭平均教育年限的提高,贫困脆弱率水平却呈现出持续下降态势,说明个体成员教育水平的提高在抑制贫困脆弱性方面是有局限性的,只有均衡提升家庭成员教育程度才是降低贫困脆弱性的有效手段。家庭规模对绝对贫困脆弱率的增长具有驱动作用,而相对贫困脆弱率却在4人家庭时达到最大值,随后呈现下滑趋势;在家庭抚养比方面,多重标准贫困脆弱率始终在1%~50%组保持较高水平,在100%组(老年家庭)降至最低。将家庭规模与抚养比情况相匹配并根据城市家庭实际情况,可理解为4人及以上家庭成员中包含1或2个孩子,也就是说,目前在城市环境中,有孩子的家庭成本要高于有老人家庭,孩子抚养问题已成为影响家庭稳定性的重要因素,也在一定程度上解释了中国人口红利逐渐消退,二孩政策在城市反响平淡。最后,成员工作数量分组显示,贫困脆弱率在1人组家庭达到最高,其次是0人组家庭(即老年家庭),而后随着工作人数的增加逐渐下降。这一方面说明中国虽然加强了对城市老龄化问题的重视,但相应制度保障和应对措施仍处于摸索发展阶段,许多地方还不成熟,需要尽快补充完善;另一方面也反映出提高家庭收入水平,实现家庭收入来源多元化是稳定家庭生活状态,减少贫困脆弱性最直接有效的途径。 此外,本文还将从三个方面(情绪感知、压力感知和生活感知)来考察家庭心理与贫困脆弱性的关系,从而探讨成员心理状态在家庭生活中的致贫效应。通过对家庭心理感知与贫困脆弱性分组匹配,计算结果发现,三种心理状态的变化对贫困脆弱性的影响相一致,即随着家庭心理指数的递增,贫困脆弱性率水平急剧上涨;其中,在高压感知情况下,家庭多重贫困脆弱率水平最高,分别达到62.50%、87.50%、93.75%及68.75%。这充分说明家庭心理问题已成为城市环境中不可忽视的致贫因素,消极心理或负面情绪的严重化会扰乱家庭生活的稳定性,从而加剧贫困脆弱性的产生;相比之下,城市家庭长期处在极度紧张和高压的环境中更容易陷入贫困陷阱。 基于中国12省(市)微观调查数据,本文构建了期望贫困概率模型,对多重标准下的家庭贫困脆弱性进行测量,并从全国、地区和家庭维度展开实证研究,得到以下结论: 首先,从全国视角来看,贫困脆弱性并非是贫困群体的专有特性,其在非贫困群体中更具有普遍性,而贫困脆弱性的前瞻性就体现在对弱势群体(贫困和潜在贫困)的预见性识别,从而预判贫困形势。如今,中国城市贫困一方面是绝对贫困与相对贫困的并存,而相对贫困更为严峻;另一方面是慢性贫困与暂时性贫困的融合,且暂时性贫困现象更为普遍。在此背景下,贫困脆弱性凭借其前瞻性,在地区相对贫困标准下能够最大程度的识别出城市中的弱势群体,在全国相对贫困标准下则更有助于城市精准扶贫、预贫。此外,对城市贫困达成一致认识是解决未来贫困的迫切需要,国家应尽快明确划分全国统一城市贫困线,为社会基本保障制定与落实提供标准和依据。 其次,从地区视角来看,社会、经济发展不均衡所引发的不平等螺旋现象加剧了地区贫困脆弱性水平的差异性,致使区域间的贫困形势更为复杂化。河南、湖南城市家庭兼具绝对贫困和相对贫困,是未来贫困发生的重灾区,也是国家和当地政府推行预贫、扶贫工作的重点区域。山东、广西、重庆、湖北的城市相对贫困趋势严峻,其中广西、湖北的问题较为突出,亟待缩小城市居民贫富差距;而北京则表现出独有的区域性贫困特征。面对地区城市贫困及其脆弱性的差异性和复杂化,高脆弱性家庭的识别为有针对性的差异化政策制定和实施提供了方向,从而更有利于精准预贫、扶贫工作的顺利进行。 最后,从家庭视角来看,女性户主善于规避绝对贫困,男性户主则在规避相对贫困方面更具应对优势;婚姻状态对家庭贫困脆弱性具有抑制效应,能够帮助家庭缓解风险冲击的影响,维持家庭生活的基本稳定。随着户主年龄的增长,家庭贫困脆弱性水平呈现周期性波动,其中,户主在31~40岁和51~60岁阶段的家庭应预先加强抵御疾病、灾害、抚养等不确定风险的能力,拓展风险分化手段。同时,国家和地方政府也需针对这类群体在保险、教育、医疗保障方面给予政策上的支持,从而达到预贫效果。在教育方面,注重个体成员教育的投入在抑制家庭贫困脆弱性的持续性上具有局限性,只有均衡提高家庭成员教育水平才能达到有效减少贫困脆弱性的效果。相比家庭老龄化,孩子抚养问题更为严重,已成为威胁家庭生活稳定的重要因素,因此,在不断改进、完善社会保障制度,尤其是注重养老保险发展的同时,提高家庭收入水平,实现收入来源多元化是降低家庭贫困脆弱性最直接有效的途径。此外,家庭心理因素的致贫效应已经显现,作为一种难以发觉和量化的潜在风险,消极心理或负面情绪的恶化会激发家庭内部不稳定因素,加剧家庭贫困脆弱性产生,因此,城市未来发展也应充分考虑到家庭心理健康,将加强城市居民心理健康服务、健全社会心理服务体系,鼓励培育社会化的心理健康服务机构等手段也纳入到扶贫、预贫政策中。

三、数据来源、变量说明与相关设定

(一)数据来源

(二)变量说明

(三)贫困线设定

(四)阈值设定

四、实证结果

(一)相关性检验

(二)贫困脆弱性度量与结果分析

五、结 论