杨村断裂带上升盘白垩系圈闭油气成藏条件分析

2020-08-31周俊辉杨德洲

周俊辉,杨德洲

(中国石化江苏油田分公司物探研究院,江苏南京210046)

杨村断裂带位于金湖凹陷南部边界,是由杨村断层及其伴生断层共同组成的拉张走滑断裂构造带,油源条件有利,具有良好的成藏条件,目前的油气发现主要分布在杨村断层下降盘。 上升盘受控于地震资料品质、构造认识不清等因素的影响,仅有5口井在古生界见到不同程度油气显示,未能获得油气的勘探突破, 而中生界的勘探更是罕见油气显示。 随着金湖凹陷勘探程度的提高和难度的加大,针对上升盘部署的王龙庄高精度三维地震资料有了较大程度改善,地质分析认为中生界白垩系油气成藏条件优越,是进行勘探突破的有利区域。

1 成藏条件

1.1 油源

金湖凹陷具有丰富的油气资源,存在中、新生界油源及二次生烃的油气等。 杨村断裂带白垩系油气主要来自杨村断层下降盘汊涧、汊西生油次凹阜宁组四段(E1f4)、阜宁组二段(E1f2)成熟烃源岩的生烃供给[1],油气通过杨村断层向上升盘调整运移,在上升盘的圈闭中聚集,形成新生中储式油藏。 前人针对汊涧-汊西次凹E1f4、E1f2烃源岩取心分析化验资料显示,E1f4岩心烃源岩有机质丰度指标达到较好-好烃源岩标准(如Q2井,TOC为1.45%,沥青“A”为0.098%,总烃为625 mg/L,生烃潜量为7.6 mg/g),E1f2岩心烃源岩有机质丰度指标达到好-极好烃源岩标准(TOC为1.87%,总烃250~300 mg/L),均属于优质烃源岩。

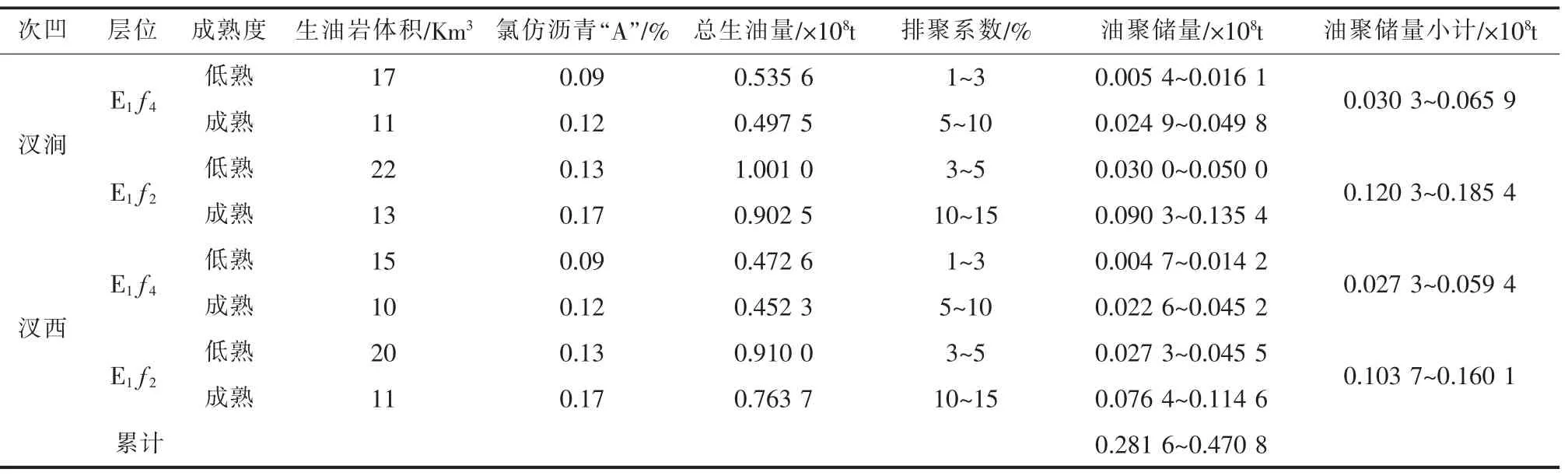

汊涧、 汊西次凹E1f4生油岩体积53 km3,E1f2生油岩体积67 km3,利用氯仿沥青“A”计算油聚储量累计可达(0.281 6~0.470 8)×108t(表1)。 目前杨村断裂带仅发现“探明+控制”储量0.062 7×108t,资源探明程度低,还有较大的剩余资源勘探潜力,杨村断裂带上升盘白垩系有较大的油气勘探资源基础,油源条件有利。

表1 金湖凹陷汊涧-汊西地区油气资源评价(氯仿沥青“A”法)

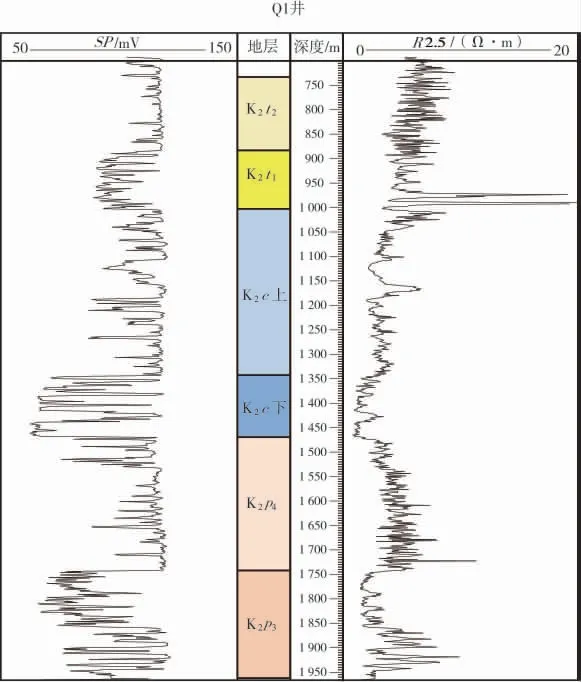

1.2 储盖组合

杨村断裂带上升盘白垩系自下而上发育四套有利储盖组合:①浦口组(K2p):K2p2+1砂岩储层与K2p3下、K2p2上泥岩、含膏泥岩形成的储盖组合;②K2p3上砂岩储层与K2p4“泥包砂”段形成的储盖组合;③赤山组(K2c):K2c下砂岩储层与K2c上“泥包砂”段形成的储盖组合;④泰州组(K2t):K2t1砂岩储层与K2t2泥岩段形成的储盖组合,区内钻井少,仅Q1、TX80井揭示较全白垩系地层(图1)。 其中K2t2、K2c上、K2p4的“泥包砂”层段厚140~210 m,厚度较大,可作为良好的区域性盖层。 K2p2+1、K2p3上、K2c下、K2t1四套砂岩储层,区内钻井钻全上述四套地层井较少,综合统计显示砂岩储层段厚105~220 m, 埋深小于2 000 m,储层物性较好。

图1 Q1井白垩系储盖组合关系

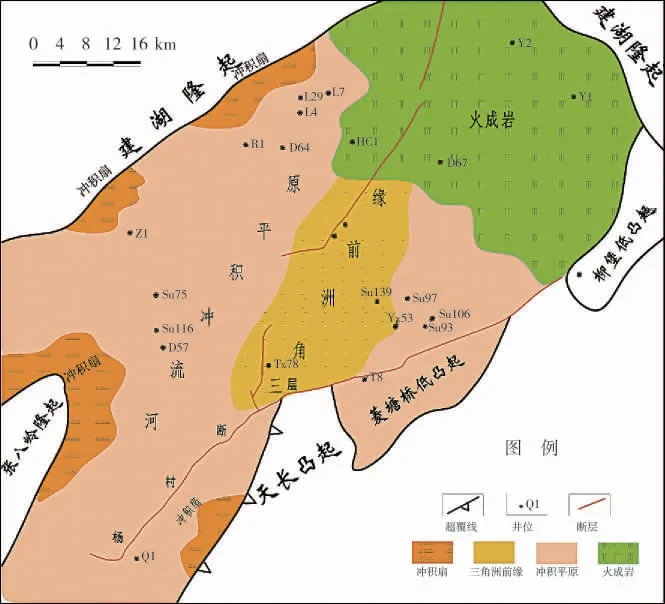

K2t1为河流冲积平原相(图2),砂岩储层非常发育, 如杨村断裂带西段Q1井电测SP曲线表现出钟形、箱型特征(图1),为典型河道砂沉积,砂岩单层厚度3~17 m,累计80 m左右。 电测解释孔隙度达20%~30%,平均孔隙度22%,渗透率(0.1~261)×10-3μm2,平均渗透率91×10-3μm2,属中高孔-中渗储层[2]。

图2 金湖凹陷K2t沉积相

K2c砂岩主要分布在K2c下部, 岩性为灰色粉砂岩、棕色粉砂岩,SP曲线为钟形、箱型特征属河道砂沉积,砂岩单层厚度5~18 m,累计70 m以上。 电测解释孔隙度0~28%,平均孔隙度23%,渗透率(0.1~201)×10-3μm2,平均渗透率104×10-3μm2,属中高孔-中渗储层,储层物性较好。

K2p纵向上具有四分性, 上部K2p4以泥岩为主,砂岩储层主要分布在下部的K2p3和K2p2+1。 K2p3为厚层砂岩与薄层泥岩互层, 砂岩单层厚度3~32 m,累计厚度可达110 m,砂岩百分含量达50%以上,岩性为灰色粉砂岩,属河道砂岩沉积,电测解释孔隙度0~17%,平均孔隙度13%,渗透率(0.1~24)×10-3μm2,平均渗透11.6×10-3μm2,属中孔、低渗储层。 K2p2+1砂岩储层发育程度低,单层厚度1~5 m,砂岩百分含量10%左右,岩性为灰色粉砂岩。电测SP曲线表现为指形、齿形,为三角洲前缘席状砂沉积。 电测解释孔隙度0.01%~13.23%,平均6.29%,渗透率(0.1~7.32)×10-3μm2,平均渗透率1.93×10-3μm2,为低孔、特低渗储层。

1.3 油气运聚特征

1.3.1 杨村断层是上升盘最主要的油气疏导通道

杨村断层是上升盘最主要的油气疏导通道,在油气运移、成藏过程中起着至关重要的作用。 杨村断层为1级控凹边界大断层, 断开并切穿下降盘汊涧-汊西次凹成熟烃源岩, 成为沟通下降盘阜宁组烃源岩油气向上升盘疏导运移的良好通道,为最好的油源断层[3];从断层活动期讲,断层活动期长,始于早古生代,止于盐城组一段(Ny1)沉积末期,生烃史表明金湖凹陷大规模油气生排烃期在三垛期,在此时期杨村断层为活动性断层[4]在纵向上具有开启性, 有利于油气进行纵向调整运移向上升盘圈闭聚集, 断层活动期与油气生排烃期配置关系有利。

1.3.2 杨村断层上升盘圈闭控制断层封闭性具有一定的随机性

杨村断层上升盘白垩系发育成排受控于杨村断层及早期次级断层的断夹块圈闭。

首先,杨村断层对下降盘断块圈闭具有的良好的侧向封闭能力(已被下降盘的T95、T98、G5等含油块所证实),但对上升盘白垩系第一排构造来说,其封挡能力则主要取决于大断层两盘的岩性对接关系。 由于上升盘白垩系目的层大多对接于下降盘古近系三垛组(E2s)、戴南组(E2d)地层,尤其是E2s、E2d2砂岩发育程度高, 并缺乏区域稳定分布的泥岩地层,侧向封堵具有一定的随机性[5]。 其次,上升盘白垩系断块圈闭受控的次一级断层大多形成于吴堡期,部分在K2c沉积前就已形成,在三垛期未活动,属于早期断层, 在油气主要运聚期表现为封闭作用[6-7],断面纵、横向封闭,油气自下倾方向经储层运移而来,受早期断层控制的断块常形成多油、水系统的层状油藏。

因此,上升盘白垩系第一排圈闭的成藏性主要取决于杨村断层的侧向封挡能力,具有一定的随机性。

1.3.3 牵引构造控制着油气垂向优势运移方向

杨村断层下降盘E1f生油,向上优势运移的路径为凸断层面脊线,此脊线通常和下降盘的牵引构造区密切相关,即对应于下降盘牵引构造区,其上升盘构造成藏可能性较大。 在杨村断层下降盘牵引构造区附近, 有5口井在上升盘古生界地层中见到不同程度的油气显示[8]。分析显示,油气来源于下降盘E1f2、E1f4烃源供给,且油气显示级别大小与牵引构造规模、幅度有较大的正相关性,如T7、T24井对应下降盘E1f4、E1f2烃源岩层无牵引或仅微小牵引,两井仅发现裂隙油迹、荧光显示,油气显示少,级别低;T32井对应下降盘E1f2存在大的牵引构造背景,见到油浸、油斑、油迹显示共计13.3 m/5层,试获少量原油。

1.4 构造

杨村断层上升盘白垩系以天长西断层为界,被分成南部及北部两个构造带,呈现出不同的构造特征。 北部构造带地层单斜北抬,厚度变化不大,埋深相对较浅,最浅处白垩系K2t高点埋深仅240 m;南部构造带地层埋深较大,中部平缓,向北地层变薄,抬升趋势加剧(图3)。 在杨村断层及上升盘断层的共同控制下,圈闭紧贴杨村断层分布,发育成排断夹块圈闭。

图3 杨村断裂带上升盘北东向地震解释剖面

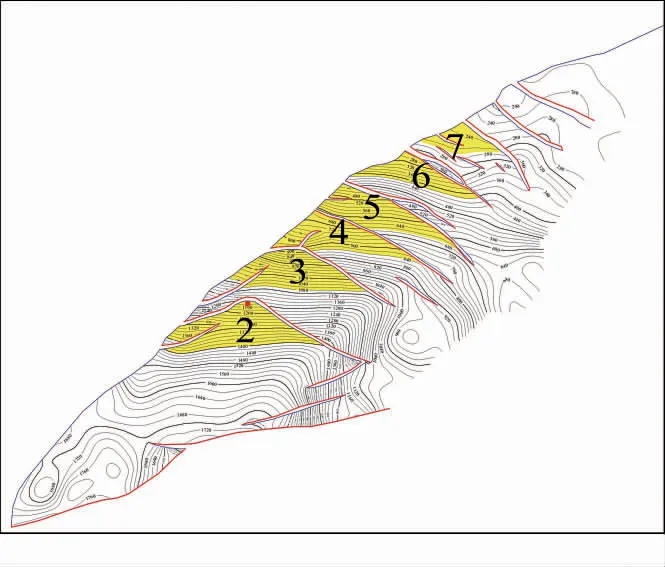

平面上,断裂系统展布具有较强的规律性。 控凹边界杨村断层及控带天长西断层走向均呈北东向;北部构造带、南部构造带东部和西端,次一级断层主要呈北西向展布;南部构造带西部、杨村断层附近,次一级断层主要为近东西向展布,与杨村断层构成锐夹角断块(图4)。

图4 杨村断裂带上升盘T41-3断裂系统展布

杨村断层上升盘共发现T40(泰二段K2t2底界反射)层圈闭14个,面积17.2 km2;发现T41-1(赤山组下部K2c下砂岩顶界反射)层圈闭15个,面积18.3 km2;发现T41-3(浦四段K2p4底界反射)层圈闭15个,面积19.4 km2;发现T42(浦二段K2p2顶界反射)层圈闭11个,面积15.3 km2。 具有圈闭发育、层系多、埋深浅、面积大等优点。

2 成藏主控因素及成藏模式

2.1 成藏主控因素

通过对上述成藏条件的分析发现,杨村断裂带上升盘具有较好的油源、储盖组合、油气运移及构造条件, 成藏主控因素为杨村断层的侧向封挡条件。 另外,南部构造带远离汊西、汊涧生油次凹,下降盘T33(阜二段E1f2七尖峰泥岩段反射)反射层牵引构造相对欠发育,油气汇聚可能受到一定程度影响。 而北部构造带紧邻汊西、汊涧生油次凹,下降盘烃源岩层牵引构造更发育一些,油气汇聚条件有利。

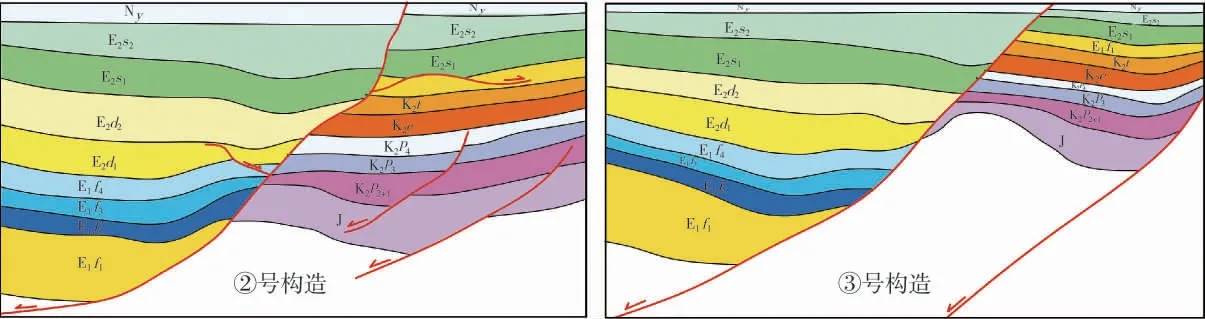

上升盘杨村断层的侧向封堵具有一定的随机性,在一定程度上影响了圈闭的有效性,油气富集层位及程度。 白垩系勘探目的层(K2p~K2c~K2t)累计厚度可达1 200~1 600 m, 且纵向厚度变化不大,横向分布较为稳定。 对接封堵层跨度较大,从有利封堵层E1f3底部+E1f2顶部(泥岩120~150 m)、E1f4厚层泥岩段(250~350 m)、E2d1中下部(泥岩120~140 m)到随机、不利封堵层(K2d、E2s砂岩发育段),封堵性随杨村断层断距的变化发生改变。 因此,为规避杨村断层随机封堵性的影响,在选择勘探目标时,通过对比上升盘不同圈闭的对接封堵性,优选对接关系好、配套更佳的目标进行勘探。 如北部构造带②号、③号构造(图5), ②号构造目的层K2p1+2+3对接E1f3、E1f4、E2d1下部泥岩发育段,封堵性较好,目的层K2c、K2t对接E2d2、E2s1砂岩发育段,随机封堵;③号构造目的层(K2p2+1~K2t)对接E2d2、E2s砂岩发育段,随机封堵。 通过对接封堵关系发现,②号构造封堵性明显好于③号构造,为勘探首选。

图5 杨村断裂带上升盘北部构造带②、③号构造断层两侧对接封堵示意

2.2 成藏模式

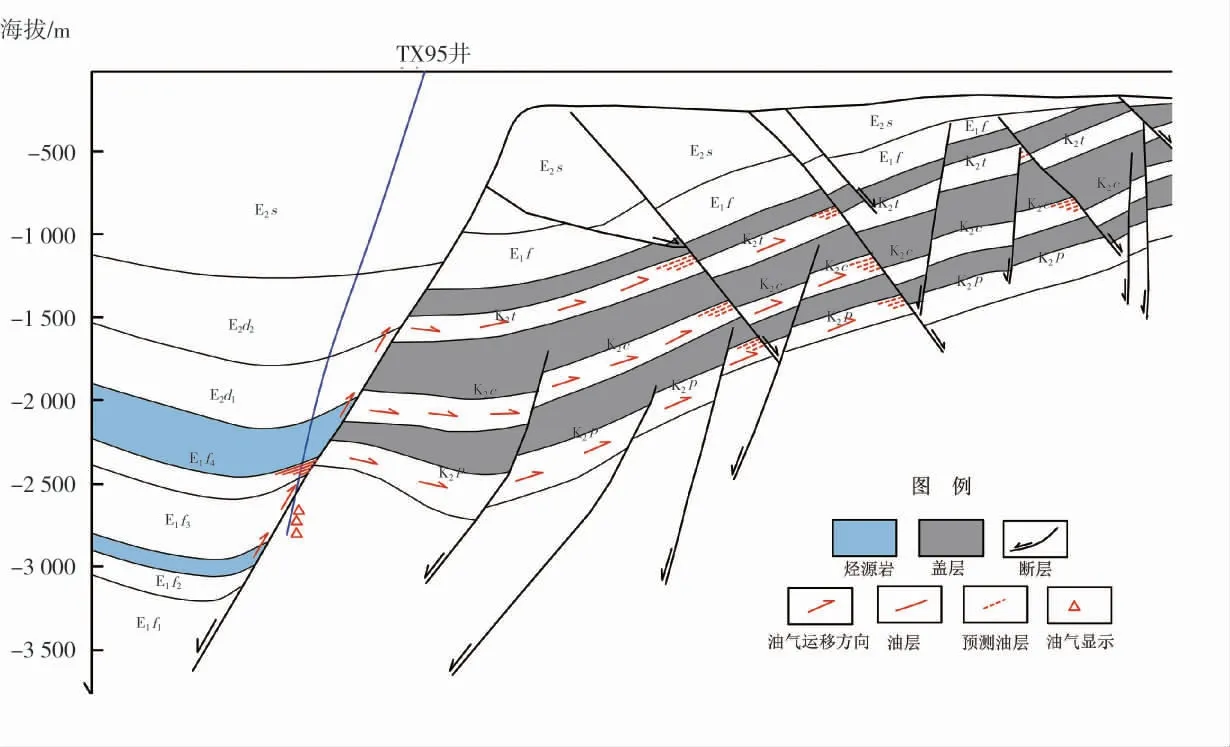

通过对杨村断裂带上升盘地层的重新认识及解剖,在秦营-汊西-汊涧地区杨村断层上升盘沉积了巨厚的中-新生界地层,尤其是中生界白垩系K2t、K2c、K2p,储盖配套良好,圈闭发育,是进行油气勘探的有利层系。 下降盘汊西、汊涧次凹E1f2、E1f4烃源岩均已成熟,杨村断裂带直面生油次凹,对应于下降盘牵引构造区及附近,E1f烃源岩生成的油气, 可通过杨村断层向上运移,至上升盘白垩系的多套储层圈闭中聚集形成“新生中储”型构造油藏,油气运聚遵循“近源成藏模式”,K2p1~K2p3~K2c下~K2t1油气充满程度依次变小(图6)。

图6 杨村断裂带上升盘油气成藏模式

3 区带优选及目标评价

3.1 区带优选

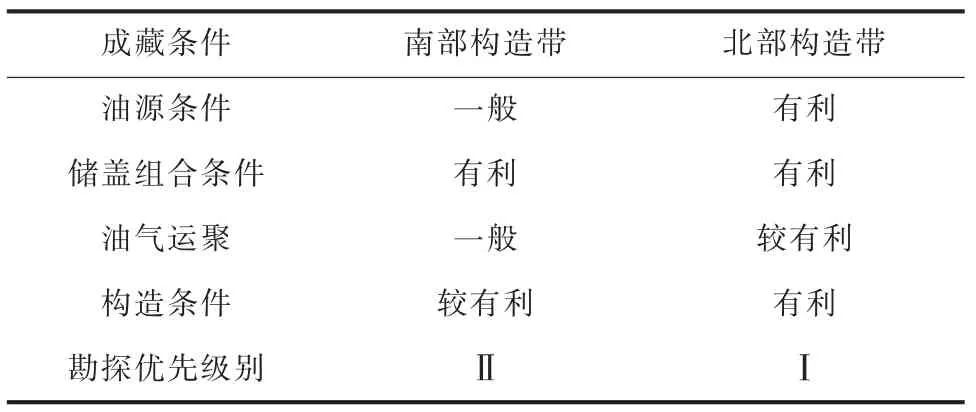

通过对杨村断裂带上升盘南、北构造带白垩系油源、储盖组合、油气运聚、构造条件四个方面的评价及比较(表2),认为南部构造带主要在于远离生油次凹,油源及油气运聚条件一般;构造埋深相对较大,构造条件较有利,储盖组合有利,勘探优先级别为Ⅱ级。 北部构造带紧邻生油次凹,油源条件更佳;下降盘T33反射层牵引构造更发育,油气汇聚能力较有利;位于高精度三维内,资料品质较好,白垩系构造形态好,面积较大,构造落实程度高;发育四套有利储盖组合,储盖组合条件有利。 但受杨村断层封闭性影响,侧向封堵具有一定随机性,总体条件较好,勘探优先级别为I级,为上升盘白垩系油气勘探最为有利的区带。

表2 杨村断层上升盘两构造带白垩系成藏条件对比

3.2 目标评价

基于上述认识,对区内新、老三维资料重新进行了精细构造解释,与北部构造带发现多个圈闭目标,可同时兼探K2p2+1、K2p3(图4)、K2c下、K2t1(图7)四个目的层系, 其中②、 ③号对应的下降盘均有E1f2、E1f4烃源岩层的牵引构造,有利于油气沿优势运移通道直接向上升盘圈闭进行充注,油源条件有利;②、③号处于北部构造带由深凹向东北斜坡逐级抬升的前排;②号构造高点埋深1 140~1 420 m,③号构造高点埋深仅780~1 160 m,埋深适中,储层物性条件好;②、③号主体部位有自圈,主控断层为早期断层,断层封闭性较好,可一定程度上规避杨村断层随机封堵的影响,降低勘探风险;其次构造形态相对较好,构造较落实。 综合评价认为,②、③号构造为有利的钻探目标,是勘探首选。

图7 杨村断裂带上升盘T40构造

4 结论与认识

(1)杨村断裂带上升盘白垩系新认识:油源条件有利,储盖配套好,油气成藏条件优越。

(2)长期继承性发育的杨村断层是油气向上升盘调整的主要疏导通道,下降盘发育的牵引构造则控制着油气垂向优势运移方向。

(3)在天长西断层的切割下,上升盘被分隔成南、北两个构造带,其中北部构造带因圈闭整体埋藏浅、油源区近等,油气成藏条件更为优越,是优先勘探的目标区块。

(4)杨村断层的侧向封堵成为制约上升盘白垩系能否成藏的关键,在优先井位目标时应尽量规避侧向封堵的影响,优选存在早期断层自圈或封堵性更好目标进行勘探。