基于InSAR监测数据的石膏矿采空塌陷特征分析

——以邳州平台矿和希州矿为例

2020-08-28汤志刚景佳俊颜士顺潘九宝李梦梦

汤志刚, 景佳俊, 颜士顺, 潘九宝, 李梦梦

(1.江苏省地质矿产局第五地质大队,徐州 221004; 2.江苏省基础地理信息中心,南京 210013)

0 引言

石膏是一种重要的矿产资源,对地方经济发展可起到极大的推动作用。但石膏矿的大量开采,在带来经济效益的同时,也留下了严重的采空地面塌陷隐患。目前关于石膏矿采空塌陷的研究多集中于采空区矿柱和护顶层的稳定性等方面,如邹洋等[1]、章求才等[2]、李明等[3]、夏开宗等[4]、陈从新等[5]从石膏矿矿柱、护顶层及上覆岩层的力学性质及冒落规律方面对石膏矿采空区稳定性和塌陷机理进行了研究,闫士民等[6]、刘爱斌等[7]、周丹等[8]对邳北石膏矿区采空塌陷特征、稳定性及监测预警等方面进行了研究,卢毅等[9]、郑茂兴等[10]对地面变形及石膏矿区监测监控技术等方面进行了研究。近年来,InSAR在城市地面沉降监测、山体滑坡监测及矿区沉降监测等方面应用广泛[11-14],但由于石膏矿的开采方式、塌陷机理与地表变形特征等因素有关,InSAR应用于石膏矿区地表变形方面的研究较少。本文在前人对石膏矿采空塌陷特征、采空区稳定性和塌陷机理等研究的基础上,基于InSAR监测数据计算分析了邳州石膏矿区采空塌陷特征并验证了其有效性。

1 研究区概况

邳州石膏矿区位于邳州市北部,呈NW向条带状,横跨邢楼、岔河、四户、邹庄和铁富5个镇,面积47.3 km2左右。矿区地理坐标为117°48′~118°03′E,34°33′~34°39′N。其中,平台矿和希州矿位于邳北石膏矿区西部。

邳州石膏矿区是江苏省重要的石膏产地,其查明资源总量超过44亿t,其中控制的储量达16亿t,居华东地区之首。其矿床埋藏浅,开采技术条件简单。自1984年第一家石膏矿投产后,近30多年来,石膏矿的大量开采引发了严重的采空塌陷。2005年3月邳州石膏矿区发生了第一起采空塌陷,之后连续多年都有采空塌陷的发生,至今已发生23处采空塌陷。塌陷频率不断加快,规模不断扩大,造成矿井报废、土地损毁等严重后果,对研究区人民的生命及财产安全产生了较大威胁。

2 研究区地质条件

2.1 地质构造

研究区大地构造位置处于中朝准地台—淮河台坳—淮北台陷褶带—徐州(宿县)弧形断褶带中的四户凹陷。区域地层岩性主要为太古宇泰山群片麻岩,新元古界青白口系土门群—震旦系石英砂岩、石英岩及页岩,新元古界震旦系赵圩组—张渠组碳酸盐岩,古生界寒武系—奥陶系碳酸盐岩与碎屑岩,中生界白垩系青山组—王氏组碎屑岩及火山碎屑岩和新生界古近系官庄组—大汶口组含盐碎屑岩。另外,第四系分布广泛,厚度为40~45 m。

2.2 工程地质条件

全新统(0~4 m)岩性以灰黄、褐黄色亚黏土和粉质黏土为主,底部为灰黑色黏土; 中、上更新统(4~27 m)岩性主要为棕黄、褐黄色含钙质结核黏土,局部含较多的铁锰结核,中下部夹中—细砂层; 下更新统(27~40 m)岩性为棕褐色黏土、粗砂和砾石层。

石膏矿赋存于古近系大汶口组下段地层中,根据石膏矿层分布特征,可分为3个含膏岩带(层),编号分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,其中Ⅲ膏带是整个研究区的开采矿层。研究区内顶板埋深46~152 m,膏层厚12.15~14.05 m。矿层顶板岩性主要为泥岩、砂质泥岩和含膏泥岩,局部地段有粉砂岩、细砂岩及含砾砂岩; 矿层底板岩性主要为泥岩。邳州石膏矿区岩土层力学性质指标见表1。

2.3 水文地质条件

邳州平台矿和希州矿地质环境条件见图1。矿区及周边地下水主要为松散岩类孔隙水,赋存于全新统、上更新统和中更新统砂层和砾石层中,局部具承压性质。第四系孔隙含水层上部为全新统棕黄色粉质黏土,中夹砂层,富水性相对较弱,单井涌水量<40 m3/d; 中部为中更新统粉质黏土,中夹砂层或含砾砂层,富水性中等; 底部局部地段为厚1~5 m的中更新统粗砂和砾石层,富水性较好。部分矿段钻孔抽水试验结果为: 降深2.86~6.84 m,涌水量556.8~749.95 m3/d,单位涌水量1.17~2.597 L/(s·m),渗透系数2.73~13.0 m/d。

图1 邳州平台矿和希州矿地质环境条件图

3 开采沉陷机理

3.1 塌陷历史

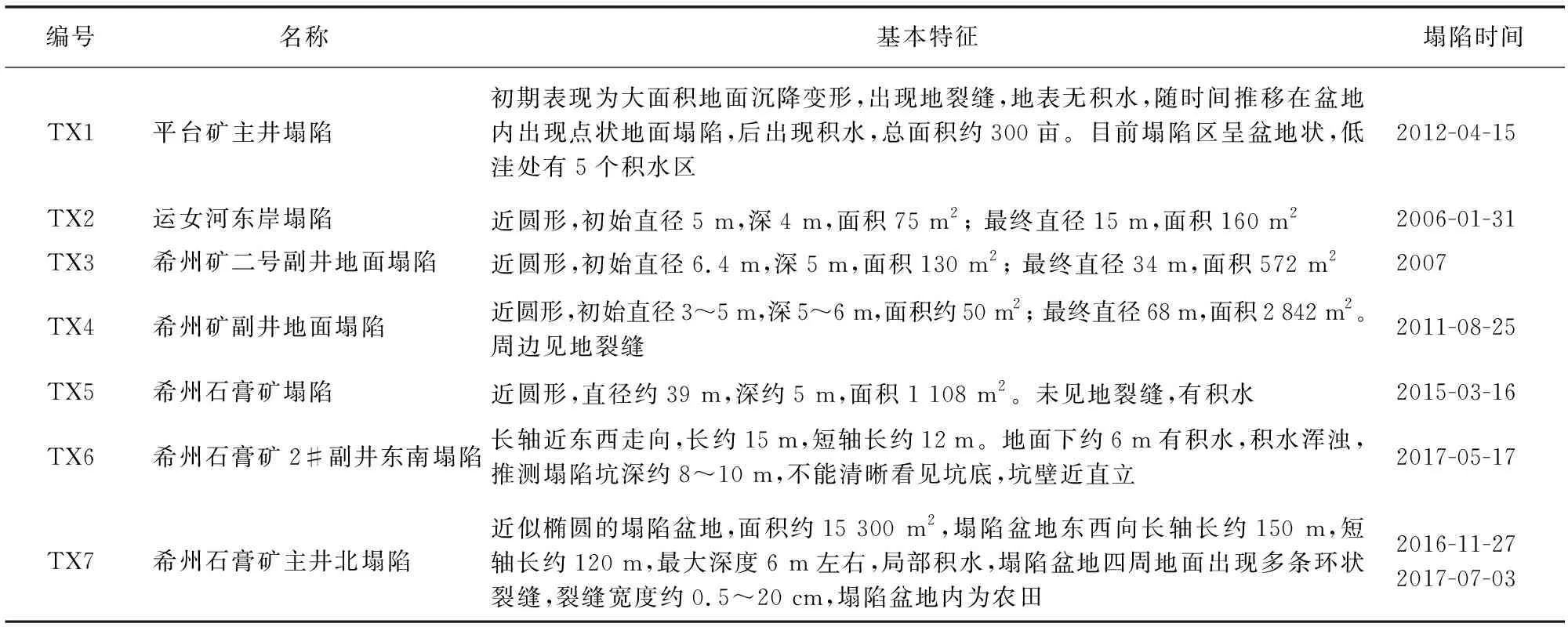

据前期资料得知,邳州石膏矿区共发生过地面塌陷23次,其中平台矿和希州矿共发生过地面塌陷7次,占整个矿区的30%,发育面状地面塌陷和点状地面塌陷(图2,表2)。其中TX2、TX3、TX4塌陷发生时,处于矿房开采时期,塌陷前先出现顶板冒落,随后有泥水渗入矿房,封堵无效后进行封堵矿房处理,塌陷坑平面近圆形,塌陷稳定后至今未继续塌陷。其余塌陷皆发生于停采后,其中TX1、TX7塌陷发生后,周边先后发生多次塌陷且范围逐渐扩大,目前已连为一体。

(a) 平台矿主井面状地面塌陷(TX1) (b) 希州石膏矿点状地面塌陷(TX5)

表2 研究区采空塌陷基本特征

3.2 沉陷机理及塌陷特征

石膏矿被开采以后,采空区域周围岩体的原始应力平衡状态受到破坏,应力重新分布。在应力达到新的平衡过程中,采空区上覆岩层由下至地表产生连续的移动、变形和非连续的破坏(开裂、冒落等),这种现象称为“开采沉陷”[15]。因此,开采沉陷是有关岩层移动造成的。

邳州石膏矿区各矿山均采用房柱式开采,采场的稳定性依靠留设的连续矿柱和预留的石膏护顶层及护底层来维持。采空区失稳的模式有2种: 一是矿柱失稳,顶板岩石破坏; 二是矿柱稳定,顶板岩石破坏。

房柱式开采的石膏矿开采沉陷变形不同于长壁式开采的煤矿沉陷变形特征,一般表现为3个阶段: 护顶层的弯曲下沉、矿柱底板失稳变形和后期压密变形阶段。根据地表变形速率可以将3个阶段相应划分为早期缓慢变形阶段、快速变形阶段和后期稳沉阶段。

当矿柱稳定,顶板岩石破坏时,顶板岩石冒落,最终变形反映至地表,形成点状塌陷。此类塌陷早期变形范围及变形值均较小。

当矿柱失稳,顶板岩石破坏时,顶板岩石冒落,最终变形反映至地表,形成面状塌陷。此类塌陷变形范围及变形值较点状塌陷更大。

4 塌陷特征分析

4.1 InSAR数据处理

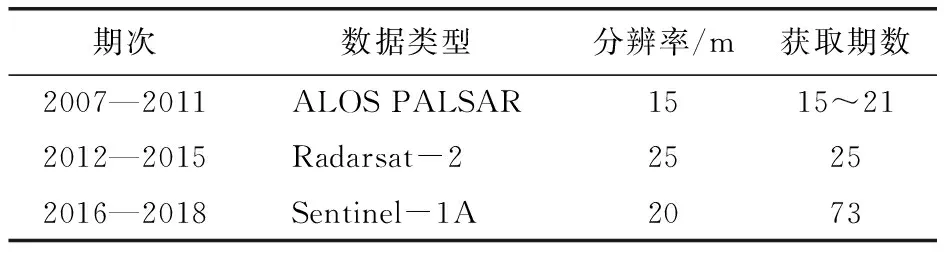

基于多主影像相干目标小基线InSAR技术,利用矿区2007—2018年中等分辨率SAR影像,开展研究区地面沉降变形监测。由于石膏矿开采沉陷具有大变形的特征,且研究区潜水位较高,发生沉陷后地表易出现集水坑,故采用的InSAR数据监测点属于矿区内相干性良好地区。各期数据基本情况见表3。

表3 各期数据基本情况

地表沉降信息提取方法主要包括以下步骤。

(1)数据预处理。对SAR数据,根据小基线组合原则,形成若干个主辅干涉像对,依次进行粗配准、精配准、生成干涉图、去平地相位、去地形相位等处理,生成差分相位图。

(2)时间序列InSAR地表形变反演处理。利用预处理后的时间序列SAR影像开展地表沉降反演监测分析,采用InSAR形变监测软件系统GDEMSI完成。依次进行稳定点目标提取、Delaunay三角网建立、线性形变估计、非线性形变和大气相位的分离与估计、总形变量估计等处理[16]。数据预处理和时间序列InSAR地表形变反演处理过程如图3所示。

图3 InSAR数据预处理及地表形变反演处理过程

SAR影像经过预处理、线性形变反演、非线性估计、累计形变量计算等处理步骤后[17],通过对InSAR沉降监测结果进行科学验证、分析、评价,同时利用GIS分析技术,结合基础地理信息数据和2007—2018年历史沉降数据,得出各阶段的沉降速率和累计沉降量。

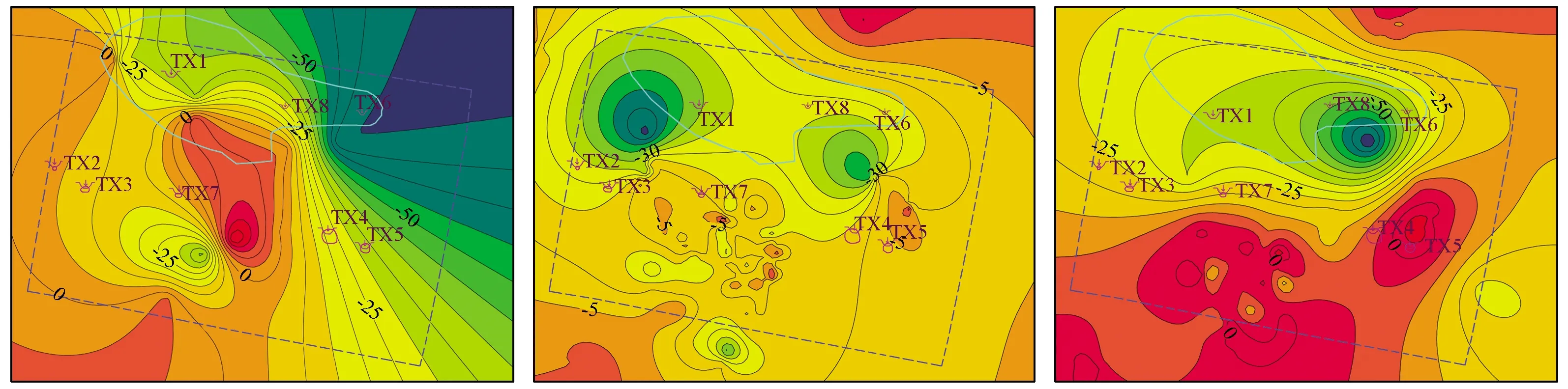

2007—2018年平台矿和希州矿InSAR监测数据处理结果见图4,其中,570996、574021监测点2012—2015年累计沉降量曲线见图5。

通过数据分析,570996、574021监测点2012—2015年累计沉降量分别达到-36.98 mm和-60.18 mm。监测点南侧区域2016—2018年累计沉降量分别达到-38.53 mm和-77.16 mm。

(a) 2007—2011年累计沉降量等值线(b) 2012—2015年累计沉降量等值线(c) 2016—2018年累计沉降量等值线

图5 监测点2012—2015年累计沉降量曲线

4.2 InSAR数据地表变形分析

对研究区2007—2018年InSAR监测数据进行分析,结合研究区数次塌陷基本特征,认为面状地面塌陷和点状地面塌陷具有高度一致性(表4)。

表4 研究区InSAR数据地表变形分析

根据TX1和TX7塌陷变形过程,结合2007—2018年InSAR监测数据可以看出: TX1点发生地面塌陷前,2007—2011年InSAR监测数据反映出地表存在早期缓慢变形,最大变形量约-35.26 mm; TX7点发生地面塌陷前,2012—2015年InSAR监测数据亦反映出地表存在早期缓慢变形,最大变形量约-31.21 mm。

2012年后TX1点塌陷范围随着地表变形范围和累计沉降变形量的增大而逐渐增大,2016年后TX7点塌陷范围亦随着地表变形范围和累计沉降变形量的增大而逐渐增大,最终TX1点和TX7点合并为一个大的塌陷区域。根据2016—2018年InSAR监测数据可以看出,TX1和TX7点南侧仍有较大的缓慢变形量,可能引发新的塌陷,原地面塌陷范围可能会进一步扩大。

从2007—2018年InSAR监测数据还可以看出: 点状塌陷时,地表早期缓慢变形范围主要集中于塌陷范围,对塌陷范围外围影响甚微; 面状塌陷时,地表早期缓慢变形范围略大于塌陷范围,存在一定的塌陷影响区,随着地表变形范围和累计沉降变形量的增大,塌陷范围也会逐渐增大至地表早期缓慢变形范围,直至塌陷稳定。

由此可见,根据地表早期缓慢变形量及范围可以判断地面塌陷类型及范围。

5 结论

(1)通过对邳州平台矿和希州矿InSAR监测数据进行计算分析可以看出,InSAR数据所探测到的属于整个采矿范围内相干性良好地区,可有效测量矿区内塌陷之前地表的缓慢变形。地面塌陷前,存在一定时期的缓慢变形阶段,可通过InSAR数据分析并结合矿区塌陷特征确定该变形区域,并根据变形量及范围判断塌陷类型。

(2)鉴于邳州石膏矿区膏层埋深浅、上覆松散层厚度不大、房柱式开采形式等情况,采用InSAR数据进行采空塌陷前期缓慢变形特征研究及灾害监测、预报具有一定的有效性,此时应合理设置监测点密度。

(3)对矿区InSAR数据地表变形的分析可为矿区地面塌陷地质灾害的监测、预报及防治提供数据基础与科学依据。