黑龙江省水稻品种资源对水稻细菌性褐斑病的抗性鉴定

2020-08-25张瑶宋爽杨明秀彭莉莉张俊华

张瑶 宋爽 杨明秀 彭莉莉 张俊华

摘要 选育和应用抗病品种是防治水稻细菌性病害最经济有效的措施。本研究采用苗期喷雾法和针刺法对黑龙江省42个水稻主栽品种进行抗性鉴定。结果表明,利用针刺法鉴定的各水稻品种中表现中抗以上的品种有14个,其中高抗品种2个,对接种水稻品种病斑长度进行差异显著性分析,42个水稻主栽品种间抗性存在显著差异;利用喷雾法鉴定各品种,病级表现1级的品种有7个,占16.7%。对数据进行比较分析,针刺法和喷雾法对抗病品种鉴定的结果基本一致。本研究鉴定的2个高抗稻种资源对于抗细菌性褐斑病生产实践提供重要价值。因此,加大对水稻品种资源的深入研究,对实现水稻细菌性褐斑病的可持续控制有着重要意义。

关键词 主栽水稻品种; 细菌性褐斑病; 抗性鉴定

中图分类号: S 435.111.4

文献标识码: A

DOI: 10.16688/j.zwbh.2019155

Resistance identification of rice varieties to bacterial leaf brown spot diseases in Heilongjiang

ZHANG Yao, SONG Shuang, YANG Mingxiu, PENG Lili, ZHANG Junhua*

(College of Agriculture, Northeast Agricultural University, Harbin 150030, China)

Abstract

Breeding resistant varieties is one of the most economical and efficient measure which can prevent rice bacterial leaf brown diseases. Two methods were conducted to test 42 leading rice varieties in Heilongjiang province for identification of resistance. The result of inoculating all these rice varieties by artificial acupuncture illustrated that only 14 varieties showed medium to high resistance, of which two varieties showed high resistance levels. Significant difference analysis on the length of lesions inoculated with rice varieties demonstrated that there were obvious differences among 42 leading rice varieties. Spraying inoculation test indicated that seven of these rice varieties showed Grade I susceptibility, accounting for 16.7%. Comparing and analyzing these data, we found that two inoculation methods had basically consistent results. Particularly, two high resistance varieties found in this study are of important significance for the production practice of bacterial leaf brown spot diseases. Therefore, further research on rice germplasm resources has the profound influence for the sustainable control of rice bacterial leaf brown spot diseases.

Key words

leading rice variety; bacterial leaf brown spot disease; identification of resistance

水稻細菌性褐斑病是由丁香假单胞菌丁香致病变种Pseudomonas syringae pv. syringae引起的一种重要的水稻细菌性病害[1]。该病1955年在匈牙利发现,1960年在我国首次报道。水稻细菌性褐斑病在我国东三省地区较为常见,自水稻苗期至成熟期都有发生,主要为害水稻叶片。低温潮湿条件下水稻易感病。发病初期水稻叶片上产生水渍状病斑,后病斑逐渐扩大,形成褐色坏死斑[2]。近年来,该病在黑龙江省不同地区一直有不同程度的发生,影响了水稻品质及产量。该病的发生和流行除受到菌源与环境因素影响外,还与品种的抗病性密切相关,因此,利用抗病品种来控制病害流行是最经济有效的措施[3-4]。研究水稻细菌性病害常采用喷雾法接种,该方法的优点是病菌主要从气孔侵入使接种体分散均匀,植株各个部位均可接触到细菌。喷雾法接种操作方便,效率高,接近于病菌的自然侵染状态,鉴定结果与品种在田间表现相近,一直受到国内外研究者的好评[5-6]。也有研究者针对田间暴风雨后病害突然暴发的特点及有些年份在喷雾接种后出现发病不均匀或病情不稳定等状况,提出采用针刺接种法,通过在叶片上造成一些伤口提高病菌侵染概率[7]。针刺法接种成功率高,喷雾法接种叶片表面受菌均匀。目前,国内外未曾报道过不同水稻品种对水稻细菌性褐斑病的抗性研究,因此对水稻细菌性褐斑病的最佳接种方法及抗感分级标准还未明确。本文收集到黑龙江省水稻生产上的42个主栽品种,利用致病力强的菌株采用针刺法和喷雾法分别对这42个水稻品种进行抗性鉴定。以期对水稻细菌性褐斑病的防治和育种提供理论依据与参考。

1 材料与方法

1.1 材料

供试水稻品种:共42个,均是黑龙江省水稻产区主栽品种。

供试菌株:供试细菌性褐斑病菌株PR701(GenBank accession number:MK453195),分离鉴定为Pseudomonas syringae pv. syringae,经反复接种验证,为致病力较稳定的菌株,由东北农业大学提供,用50%甘油冻存于-20℃冰箱备用。

NA培养基:氯化钠5 g,牛肉膏3 g,蛋白胨10 g,琼脂粉20 g,定容至1 000 mL,pH 7.0;NA液体培养基:氯化钠5 g,牛肉膏3 g,蛋白胨10 g,定容至1 000 mL,pH 7.0。

1.2 方法

1.2.1 接种与调查

水稻种子播种前用75%乙醇进行表面消毒后用无菌水反复冲洗干净。于5月中旬进行盆栽播种,每品种每盆播种20~25粒(盆高10.5 cm,直径11.5 cm)。6月下旬,待水稻叶片为5~6叶期时,对盆栽水稻植株进行喷雾和针刺接种,每盆为1次重复,每处理设3次重复。将供试菌株于NA培养基上划线纯化培养48 h,挑取单个菌落到NA液体培养基,27℃恒温摇床150 r/min培养24 h,配制成3×108cfu/mL的菌悬液[8]。

喷雾接种时采用喷壶手动喷雾,移动喷头将菌液均匀地喷洒在水稻叶片上,每盆喷菌量3~5 mL,接种后套袋保湿,温室温度控制在28℃左右,湿度70%~90%,21 d后调查不同品种的发病情况,记录每株水稻苗的总叶数、病叶数、病叶级数[9]。

针刺接种时选平展叶片,利用单针蘸取菌悬液进行接种。针刺部位位于叶片中上部位中脉两侧,每片叶片接种5个点,每盆接种15片叶,针刺接种菌悬液浓度为3×108 cfu/mL,使针刺部位与菌悬液接触充分,保证接种成功[10-11]。套袋保湿,21 d后,每盆测量10个病斑,记录病斑长度,通过SPSS软件计算每个处理的平均值,将病斑的平均长度作为衡量不同品种抗感水平的分级标准。

1.2.2 抗感分级标准

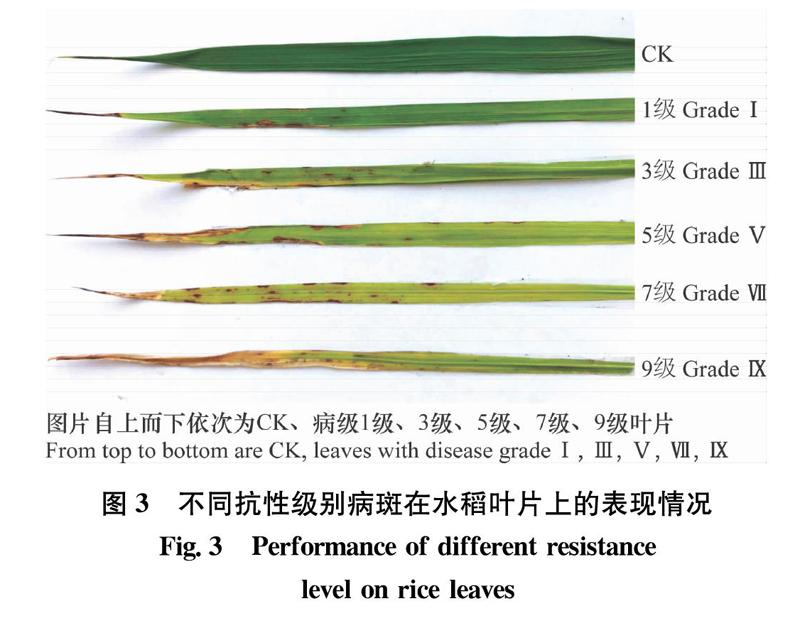

本研究中水稻细菌性褐斑病抗感分级标准参照水稻细菌性条斑病分级标准及国际水稻所对白叶枯病的分级标准,通过鉴定结果筛选制定水稻细菌性褐斑病分级标准:以完整叶为标准,0级,无病斑;1级,病斑面积为叶面积10%以下;3级,病斑面积为叶面积的11%~25%;5级,病斑面积为叶面积的26%~45%;7级,病斑面积为叶面积的46%~59%;9级,病斑面积为叶面积的60%以上 [12-14]。

针刺接种抗感分级标准参照水稻细菌性病害[9,15]及喷雾法接种病斑级别结果进行界定:高抗(HR),平均病斑长度≤1 mm;中抗(MR),1 mm<平均病斑长度≤2 mm;中感(MS),2 mm<平均病斑长度≤3.5 mm;高感(HS),平均病斑长度>3.5 mm。

2 结果与分析

2.1 针刺接种水稻品种对水稻细菌性褐斑病菌的抗感反应

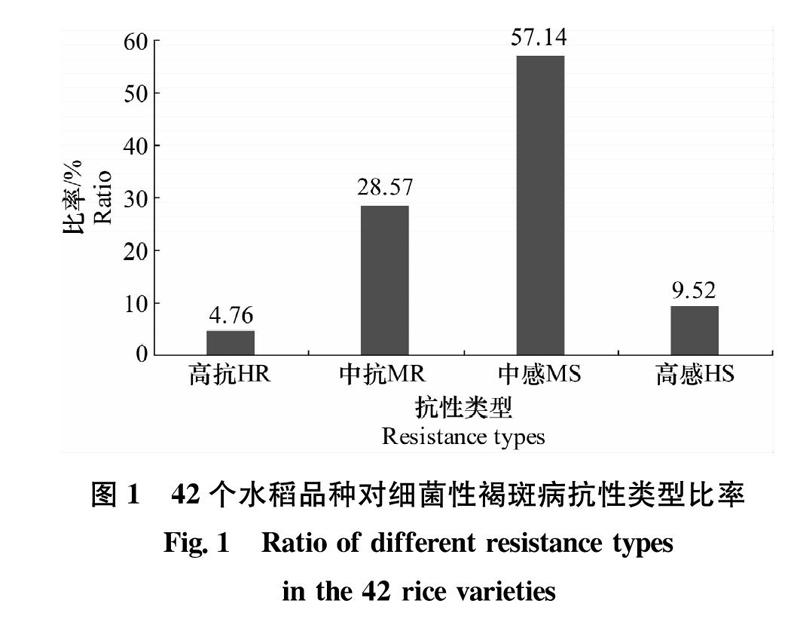

采用针刺接种法,42个水稻主栽品种对PR701菌株的抗性差异区分较明显。42个水稻品种对细菌性褐斑病表现高抗、中抗、中感、高感的資源分别占比为4.76%(2个)、28.57%(12个)、57.14%(24个)、9.52%(4个),见图1。对PR701菌株表现中抗及以上水平的品种有14个,占33.3%,其中,‘丰育2号‘龙泽12‘垦稻17等表现中抗水平, ‘牡丹江29‘龙泽16号表现为高抗,牡丹江和龙泽系列其他品种筛选结果也均为中抗以上水平。中感和高感水平的大多数为龙粳系列品种(表1)。

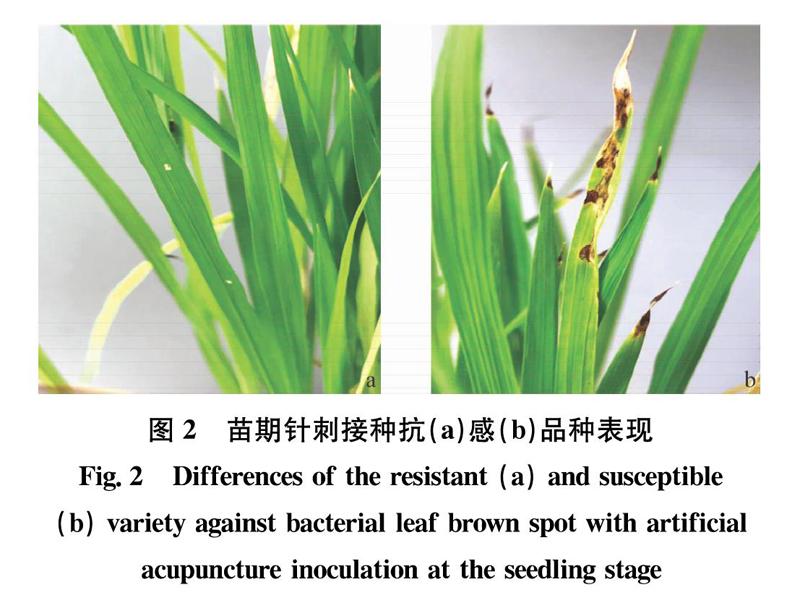

对接种后产生的病斑长度进行差异显著分析,结果(表2)表明,供试的42个水稻主栽品种对PR701菌株的抗性存在显著差异。其中,‘松粳10‘东农428‘龙糯325‘新垦17‘龙稻20号‘合江1号等品种感病性较强;‘牡丹江29‘龙泽16号等品种抗病性较强,图2为针刺接种后抗感品种叶片表现。

所有供试的杂交水稻品种中,龙粳与龙稻系列水稻品种居多,抗性鉴定结果表明,龙粳系列、龙稻系列、松粳系列品种大多数表现为中感以上水平;而牡丹江系列、龙泽系列、部分垦稻系列品种对水稻细菌性褐斑病抗性较好,表1中42个水稻品种抗感差异明显,其中‘牡丹江29‘龙泽16号为高抗品种,说明杂交水稻品种的抗性与其父本、母本的抗性密切相关。‘牡丹江29‘龙泽16号在生产栽培过程中可广泛推广种植,以提高水稻的品质及产量。

2.2 喷雾接种水稻品种对水稻细菌性褐斑病菌的抗感反应

结合针刺接种结果,制备PR701菌悬液对不同水稻品种进行喷雾接种,根据病斑面积占总叶片面积的大小,得到不同水稻品种抗性分级结果,图3为不同抗性级别病斑在水稻叶片上的表现情况。根据表2可知,在所有供试的水稻品种中,对PR701菌株病级表现1级的品种有7个,占16.7%,代表如‘牡丹江29‘龙泽16号‘丰育2号‘垦稻17等;病级表现3级的品种有20个,占47.6%,代表如‘龙稻13‘牡丹江28‘垦稻6等;病级表现5级的品种有11个,占26.2%,代表如‘龙稻20号‘空育131‘龙粳39号等;抗性表现7级的品种有3个,占7.1%,分别为‘龙糯325‘新垦17‘东农428;抗性表现9级的品种有1个,占2.4%,代表品种‘松粳10。通过上述数据可知,喷雾接种抗性表现为3级

和5级的水稻品种居多,这些品种在针刺接种过程中抗性表现多为中感水平,针刺接种结果与喷雾接种结果基本一致。

3 讨论

目前水稻细菌性病害的抗性鉴定主要通过人工接种鉴定。本研究在水稻苗期进行喷雾法与针刺法接种,得到的结果基本一致。菌株PR701是致病力较稳定的菌株,利用PR701菌种鉴定出的抗性品种可为田间生产提供一定的参考。通过对不同水稻品种的抗性鉴定,我们得到对PR701菌株表现中抗水平以上的品种14个,如‘牡丹江29‘龙泽16号‘丰育2号‘垦稻17等,这些品种既可作为抗病品种在田间种植,又可以作为抗水稻细菌性褐斑病品种选育的良好抗源。从这些水稻品种中可发现,龙粳、龙稻、松粳系列品种大多数表现中感以上水平;而牡丹江、龙泽系列、部分垦稻系列品种对水稻细菌性褐斑病抗性较好,揭示父母亲本的抗病性与品种的抗病性密切相关,这些抗性较好的亲本材料也可以作为抗细菌性褐斑病的优质抗源材料。

本研究选用了针刺法与喷雾法接种对黑龙江省主栽水稻品种进行抗性鉴定,这两种接种方法都更接近田间水稻植株自然发病的状况。水稻细菌性褐斑病病原菌主要从气孔和伤口侵入[2],水稻叶片的气孔结构和数量影响着植株的抗病性,低温潮湿等环境因素更容易导致其发病,因此对不同品种抗性鉴定结果受到多种因素的影响[10,16]。

虽然水稻细菌性褐斑病发现至今已有几十年历史,但不同水稻品种对水稻细菌性褐斑病菌的抗性鉴定未见报道。国内外对于细菌性褐斑病病级的划分及抗感水平分级也未有明确标准。本研究参照国际水稻所对水稻白叶枯病病级的划分标准以及其他水稻细菌性病害的病级划分,抗感分级标准[17-18],将针刺接种法与喷雾接种法鉴定结果相结合,制定了一套对褐斑病菌的抗性鉴别标准,从中选出抗水稻细菌性褐斑病的品种。喷雾接种一般以病斑占葉面积比例作为分级标准,针刺接种一般以病斑长度分级[19],但不同的水稻细菌性病害分级标准存在差异,这也给品种对细菌性褐斑病的抗性鉴定带来难度。在试验过程中,尽管我们保证了所有水稻品种的接种时间、接种方法、环境因素相同,但由于品种不同、温室盆栽环境与田间自然环境存在差异,对结果可能略有影响。因此,加大对水稻品种资源的深入研究对实现水稻细菌性褐斑病的可持续控制有着重要意义。

参考文献

[1] 方中达, 任欣正. 我国水稻上的一种新的细菌性病害[J]. 植物病理学报, 1960, 6(1): 90-92.

[2] 胡吉成, 白金铠. 水稻新病害——细菌性褐斑病的研究 第一报, 发生为害、病症及病原鉴定[J]. 植物病理学报, 1960, 6(1): 93-105.

[3] ZHAO Bingyu, LIN Xinghua, POLAND J, et al. A maize resistance gene functions against bacterial streak disease in rice [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of USA, 2005, 102(43):15383-15388.

[4] WONNI I, DJEDATIN G, OUDRAOGO L, et al. Evaluation of rice germplasm against bacterial leaf streak disease reveals sources of resistance in African varieties [J/OL]. Journal of Plant Pathology Microbiology, 2015, 6(10): 1000312.DOI:10.4172/2157-7471.1000312.

[5] 方中达, 任欣正, 等. 水稻白叶枯病及条斑病和李氏禾条斑病病原细菌的比较研究[J]. 植物病理学报, 1957, 3(2): 99-124.

[6] 周明华, 杜国兴, 陈正桥, 等. 水稻品种对水稻细菌性条斑病抗性研究进展[J]. 植物保护学报, 2003, 30(3): 325-330.

[7] 郭亚辉. 水稻品种(系)对细菌性条斑病的抗性及条斑病菌的致病力分化[D]. 南京: 南京农业大学, 2000.

[8] 冯爱卿, 陈深, 杨健源, 等. 水稻品种资源对细菌性条斑病菌的抗性评价[J]. 植物遗传资源学报, 2018, 19(6): 1045-1054.

[9] 肖友伦, 肖放华, 刘勇, 等. 湖南水稻主栽品种对水稻细菌性条斑病的抗性鉴定[J]. 植物保护, 2011, 37(1): 45-49.

[10]夏怡厚, 林维英. 水稻品种(系)对稻细菌性条斑病的抗性鉴定和抗原筛选[J]. 福建农学院学报, 1992, 21(1): 32-36.

[11]李信申, 邹丽芳, 蔡耀辉, 等. 江西省细菌性条斑病菌的致病型划分和水稻抗性资源的鉴定[J]. 植物病理学报, 2017, 47(6): 808-815.

[12]IRRI. Standard evaluation system for rice [M]. Los Banos, the Philippines: International Rice Research Institute, 1996: 20-21.

[13]周明华, 许志刚, 沈秀萍. 水稻品种对水稻细菌性条斑病的抗性鉴定[J]. 植物检疫, 2001, 15(2): 65-67.

[14]杨俊, 艾瑛, 王星, 等. 云南30个水稻品种对水稻白叶枯病的抗性评价[J]. 生物安全学报, 2018, 27(2): 150-154.

[15]史波. 79个水稻品种对白叶枯病菌的抗性鉴定及抗病基因xa-5的检测[D]. 南京: 南京农业大学, 2015.

[16]殷涛. 安徽省中籼稻品种抗病性评价及筛选[D]. 合肥: 安徽农业大学, 2017.

[17]FRED A K, KISWARA G, YI G, et al. Screening rice cultivars for resistance to bacterial leaf blight [J]. Journal of Microbiology Biotechnology, 2016, 26(5): 938-945.

[18]张荣胜, 戴秀华, 王晓宇, 等. 江苏省水稻品种对水稻细菌性条斑病抗性鉴定及评价[J]. 植物保护学报, 2014, 41(4): 385-389.

[19]方中达, 过崇险. 中国水稻白叶枯病菌致病型的研究[J]. 植物病理学报, 1990, 20(2): 81-88.

(责任编辑:杨明丽)