论出版概念的“变”与“通”

2020-08-25李晓丹贺子岳

李晓丹 贺子岳

[摘 要] 以出版史料为据,对出版概念的演变过程进行分期,同时运用阿恩海姆关于“典型性概念”和“容纳性概念”的理论,分析出版概念演变的阶段性特点,探讨统一传统出版和新兴出版的“结构本质”,结论认为出版是以“内容生产制作—公共媒介—传播—受众”为过程框架的,对知识、信息等精神产品进行专业化运营和传播的一种社会化活动,根据现阶段出版为典型性概念的特点,提出按“结构本质+纯粹类型+其他类型”的框架定义“出版”的思路。

[关键词] 出版 结构本质 典型性概念

[中图分类号] G203[文献标识码] A[文章编号] 1009-5853 (2020) 04-0054-08

On Variability and Unity of Publishing Concept

Li Xiaodan He Ziyue

(School of Law, Humanities and Sociology, Wuhan University of Technology, Wuhan, 430070)

[Abstract] Based on the historical documents and the theory of “typical concept and containing concept” of Rudolf Arnheim, this paper analyses the phased characteristics of publishing concept in its evolutional process and tries to explore the Structural Essence which unifies the traditional publishing and new publishing. According to the characteristics of “typical concept”, this paper presents a new way of defining publishing which is a defining framework including “ Structural essence+Pure modes+Other modes”.

[Key words] Publishing Structural essence Typical concept

近年来,不断出现的新兴出版或“类(似)出版”现象,使人们对出版概念的含义疑窦渐生,通过知网检索,1990年至今,以探讨“出版概念”或“出版定义”为主题的研究论文超过200篇,每年都有学者对传统的出版定义提出修正意见,学者们研究的重点集中在两个方面,一是探讨出版的本质,目前各家对此观点差异较大;二是探讨出版的外延,如网络出版物包含哪些种类,“个人出版”“自出版”是否与法定出版概念相冲突,这些问题至今尚未完全解决。“出版”是出版学、出版业及相关法律法规的核心概念,概念不清无疑会影响学科和行业的发展。笔者发现,相关研究论文各有创见却难以统一,原因可能是焦虑于现象的凌乱,而急于为出版划定边界,为此,本文试从出版概念的源流演变及学术界的种种意见中,寻绎不同出版定义的共性,运用阿恩海姆的“典型性概念”理论分析当下出版概念演变的特殊性,希望在此基础上能发现厘清出版概念内涵外延的定义方法。

1 出版史视域下“出版”概念的流变

1.1 我国传统出版概念演变的三个阶段

“出版”词源。各种出版史追溯出版的起源通常从书籍的起源开始,例如中国夏商周时期的甲骨文、金文和简书,古埃及的纸莎草纸卷书,但“出版”作为词汇出现较晚,西方在14世纪时publication一词获得了“出版”的意义,即“把一种书、一种作品公于众”[1]。在我国,根据王益、林穗芳等诸多学者研究,我国“出版”一词源于日本,而日语“出版”一词的形成又源自于汉语词汇的影响,是汉语“刊出”“刊行”“雕版”“版印”等词活用而成。十九世纪末,中文中时有用到“出版”一词,但尚未出现专门定义,直到1914年北洋政府制定了《出版法》,其中给定了出版的定义:“用机械或印版及其他化学材料印刷之文书图画出售或散布者,均为出版。”[2] 1930年国民政府颁布的《出版法》基本沿用了这一释义[3]。显然,此时中国的出版概念强调印制和发行两个环节,出版物为印刷品。

20世纪50年代至20世纪80年代:狭义出版概念生成及编辑中心观念的确立。新中国成立后,出版、印刷、发行实行专业分工,1950年10月28日公布的《关于国营书刊出版印刷发行企业分工专业化与调整公私关系的决定》提出:“国营出版印刷发行企业应首先实行分工与专业化。全国各级新华书店兼营出版印刷业务者,从目前起应即着手划分为三个独立的企业单位,即出版企业、印刷企业和发行企业。”[4]这样分工使得编辑工作成为出版企业的核心,而印刷和发行活动不再属于出版企业职责。适应当时计划经济体制,出版发行企业逐步国有化,实行统一的工资标准,不与利润挂钩,出版物定价标准由出版行政机关规定,发行企业实行统购统销,出版物价格全国一律。由于编辑环节的工作是整个出版活动的中心,逐渐衍生出狭义的出版概念,如1961年《辞海试行本》对“出版”的解释即为“把著作物编印成为图书报刊的工作”[5]。

事实上这时的整体出版活动仍是由编辑、复制(印刷)、发行三个环节实现的,然而,新中国成立后至1982年出版体制改革前的这段历史对出版观念的影响是深刻的:一是直到1980年代末,以编辑环节为出版活动中心的观念仍占主导地位,例如,1989年《辞海》解释“出版”是“把著作物编印成为图书报刊的工作,泛指出版、印刷、发行三个环节”[6],仍以狹义概念为出版的正式定义;二是“出版企业、印刷企业和发行企业”的划分相沿成习,人们往往把以编辑活动为主要业务的单位称为“出版单位”,将出版社的编辑部门称为“出版部”,直到2015年版的《出版专业基础(中级)》中仍注明这样称呼虽“不够准确”,但“还保留使用这个习称”[7]。

20世纪90年代至本世纪初:出版概念外延不断拓展。20世纪90年代后,对出版史产生重大影响的有两大因素:出版体制改革和新技术革命。大约至2010年,出版业先后完成了发行体制改革和转企改制,进入市场竞争的大格局,编辑、制作、发行环节渐渐趋向整合或联动,以便于渠道管理和市场运作。另一方面,新技术给人类生活方式带来巨大影响,我国网络出版出现以前的出版状态被称为“传统出版”,1990年代后,互联网由出现到普及,发展迅猛,新兴出版开始出现,人们的阅读习惯逐渐变为纸电互补,日新月异的变化,改变着出版业态,冲击着出版观念。于是关于“出版”定义的争议渐起,出现了越来越多对出版概念的不同解释。

笔者对相关著作和论文中提出和提及的六十多种“出版”定义进行分析,归纳主要的变化有三:(1)不再有人认为出版只是编印活动,发行(或传播)环节越来越受到重视。(2)定义中逐渐用“复制”或“制作”代替“印刷”,使出版概念可以涵盖光、电、磁等新型载体。如1999年版《辞海》的解释:出版是“将作品编辑加工后,经过复制向公众发行。狭义仅指书刊的出版,而且不包括印刷和发行”[8],即体现了上述两点变化,此时狭义出版已被归入次要的义项。(3)不少学者将出版定性为“传播”活动,或以“公之于众”代替传统概念描述的“发行”或“印制出售”活动,体现了学术视野在信息时代的拓展。例如罗紫初《编辑出版学导论》(2008年)的定义:“出版,就是将经过加工提炼的知识信息产品,通过某种生产方式大量复制在一定的物质载体上,并进行广泛传播的过程。”以编辑、复制、传播为出版要素[9]。总之,在20世纪末至21世纪初的语境中,出版概念的外延有不断扩大的趋向,复制活动包含印制活动,生产、制作又包含复制、编辑活动,传播包含发行或者“公之于众”的活动。

在这一阶段的众多定义中,以编辑、复制和发行(或传播)为出版“三环节”或“三要素”的观点影响最大,以此描述传统出版是没有争议的,以此描述新兴出版,则有学者提出异议,但直到2015年,倾向于“拿一本纸质图书阅读”的成年国民仍有近六成[10],纸质出版在我国仍是出版的主要力量,全国出版职业资格考试办公室作为行业的理论担当,在2015版教材中给出的“出版”定义仍是“编辑、复制作品并向公众发行”[11]。但随着形势的进一步演变,学界关于“出版”定义的分歧并未平息,反有不断扩大的趋势。

1.2 融媒语境的形成及定义“出版”的困境

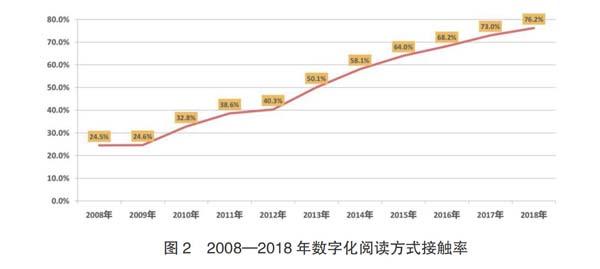

媒介融合是指在网络技术、数字技术、电子通信技术等现代技术协同支持下实现的不同媒介形态的内容融合、传播渠道融合和媒介终端融合。尽管美国学者在20世纪70年代就预言媒介融合时代会到来,但直到21世纪,尤其是最近若干年,随着智能终端的普及和数量庞大的网络用户群形成,媒介融合时代才真的来到。图1反映了我国网络用户数量的规模及增长速度[12],图2反映了与手机上网用户增长速度近乎同步增长的是数字化阅读规模的增长。

2008年我国网络普及率首次超过全球平均水平,达到22.6%,2014年8月中央发布《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》,2016年,网民规模和手机上网用户都超过半数,这一年倾向于“拿一本纸质图书阅读”的成年国民由上年的近六成下降到五成,以后的两年更降到45.1%、38.4%,因此本文姑且以2016年作为融媒语境形成的时间节点,从此数字出版和纸媒出版的力量势均力敌,市场规模且有后来居上的趋势。2018年,我国网民规模8.29亿,手机网民8.17亿。2019年我国数字化阅读方式接触率已达79.3%,农村数字化阅读方式的接触率也达到73.2% [13]。

融媒时代的到来,数字化阅读方式的普及,其影响已经显而易见:第一,纸媒市场急剧收缩,渐渐由主要媒体退居其次,实体书店、书报亭大量退出市场,报纸期刊发行量剧降;其二,产业环节剧变,传统产业链“出版—印制—发行”的各个环节都在加速升级改造,新兴出版全流程数字化实现,复制环节虽然存在,复制产业作为产业链中的一环则几乎消失了;其三,新兴势力介入出版活動,数字出版产业链的构成中,非专业从事出版的平台服务商、终端设备制造商、数字及通信技术服务商等参与其中,且地位突出,专业出版商在目前的市场环境中不占优势,据悉目前“产业链的八成利润都被渠道和平台拿走了”[14]。

新兴出版带来围绕“出版”概念的一系列困扰。

首先令人关注的是“出版本质为何”的争议,各家意见差异很大。李新祥(2011年)《出版定义的类型研究》列举数十种出版定义,小结说“多环节论更接近出版的本质”[15]。但近几年这一纷争仍在继续,如于殿利等(2017年)认为“出版的核心本质,一定是图书所传递的知识以及这个知识所承载的思想,再用这个思想去塑造一个个健康的人”[16],这里肯定创作与编辑环节的核心地位。王勇安、成云(2017年)认为“规制化复制”是出版的本质属性,因为“传统出版和新兴出版都是按照各类标准在制定复制模板,并通过复制行为为社会提供符合规制的出版物”[17]。张文红(2016年)则强调出版是“基于信息、知识的交流分享为目的传播活动”,“是信息、知识的生产与传播”[18]。吴赟、闫薇(2018年)认为在融合网络环境下呈现出“多种样态的出版模式”, “出版是一种将不同主体创造的知识加以组织、加工、建构, 并发布在公共载体上的社会互动行为”[19]。也有学者从反面立论,华东政法大学王迁(2019年)认为“通过互联网传播作品不构成‘出版”,因为在网络中传播作品构成“出版”的观点“与《伯尔尼公约》的精神相悖”[20]。

其次,媒介融合后“出版主体为何”的问题也难于回答,目前一些新兴主体,如个人出版、自助出版、人工智能出版主体的合法性仍在讨论中。互联网出现以前,出版主体是具有合法资质的出版单位,因为《出版管理条例》(下文简称“条例”)第九条明确规定“报纸、期刊、图书、音像制品和电子出版物等应当由出版单位出版”,但条例同时在第五条和第二十三条规定了公民的出版自由:“公民依法行使出版自由的权利,各级人民政府应当予以保障。”“公民可以依照本条例规定,在出版物上自由表达自己对国家事务、经济和文化事业、社会事务的见解和意愿,自由发表自己从事科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的成果。”[21] 也就是说,公民个人的出版自由体现为在出版物上发表自己作品和见解的自由。互联网出现以前,公开发表作品的渠道基本只有合法的出版物(由合法的出版单位出版),个人出版现象是基本不存在的。而在媒介融合时代,个人公开发表自己见解或作品的渠道便捷易得,可以是传统出版物,也可以是网络社区、博客、微信朋友圈、自媒体公众号、自建网站等,一些自媒体大号的传播范围与公开出版的出版物不相上下,个人出版、自出版应运而生,这样一来,条例第二十三条(关于公民出版自由的规定)与条例第九条(关于出版物“应该由出版单位出版”的规定)该如何解释就变得令人困惑。

技术的发展使人工智能也可以参与各种出版活动,如《纽约时报》用机器人Blossomblot参与编辑活动,《今日头条》用机器人撰写新闻稿,湛庐文化推出由机器人创作的图书《阳光失了玻璃窗》,人工智能的巨大威力和发展趋势,使人们感到它成为出版主体不是不可能。然而迄今为止,博客出版、微信出版等个人出版现象以及自助出版、人工智能出版活动, 都还是具备创新性和探索性的出版或类出版活动,其概念的界定在学术领域仍莫衷一是,也是法律法规尚未清晰予以规范的模糊地带。

2 变中求通:寻绎出版本质属性

2.1 新兴出版与传统出版的内在统一性分析

“变则其久,通则不乏”,事物需要不断变革才能长远发展,但其本质特性如若发生变化则意味着该事物的消亡,“失掉它的质,则这物便失其所以为这物的存在”[22],因此出版的本质属性,首先应是那些始终保持不变的特质,而出版现象的不断趋新,让我们可以排除复杂变化的表象,寻绎到更深层次的本质。

出版物是出版活动的核心要素,出版物的物理形态,在千百年的演变中其边界被不断突破,由竹帛为载体的手抄本到以纸为载体的印刷本,由音像制品、电子出版物到网络出版物,正是这由有形到无形的演变,揭示了出版物的本质与它的外在形态无关,精神内容是其实质,出版物是以文字、图形、音像等表意符号的方式实现内容物化的,是系统化的知识、信息等精神成果,与其他精神产品相区别,出版物是经过筛选审核、编辑加工等环节形成的符合专业化规制的精神产品,这一区别性特征是由它特定的生产过程决定的。

编辑、复制、传播何者反映出版过程的本质?这是目前学术争议的焦点之一,争论激烈说明仅用这三个概念已不能清晰阐明出版的属性,本文试以图3描述出版过程及其演变历程,希望在更深广的理论联系中寻绎其内在特征。

图3将出版物的内容生产过程与形式层的生产过程分离,用媒介环节取代传统出版中视为形式产品生产过程的复制环节,这是因为,首先,出版物的内容可以脱离特定形式而独立存在,与形式产品之间没有必然联系;其次,形式产品作为产品形式只是表象,本质是内容的载体和传播的媒介,所以在传统出版中,复制环节实质是媒介物的生产环节,而在网络出版中,复制行为由用户完成,其实是获取出版物的媒介使用权,这与线下购买行为无别,因此“复制”的本质是解决传播媒介问题。

图3中可见,在出版过程中变化最剧者即为传播媒介,经历了生产技术的历次变革,媒介物由重而轻直至成为没有重量的数字信号,传播过程也随着媒介特性的变化而变化,在网络时代,媒介已经发展到可以如影随形,近乎予取予求的程度,不必使用从前为出版物专用的各种媒介,只须将产品数字化,通过公用网络和即时通讯设备传播,犹如交通工具由自制马车变为公共汽车,借用公用网络使出版物传播可以越过媒介生产环节,瞬间抵达终端。数字出版将可省的环节都省去了,洗尽铅华,难道不是呈现出版过程最本色的状态吗?因此,“内容生产(选题策划编辑制作+创作)—公共媒介—传播—受众”这一过程框架可以描述传统出版和新兴出版的共同规律,使之得以古今贯通。

2.2 对出版本质的分析

本质不仅是事物内部固有的稳定的质,还是事物与其他事物相区别的独特的质。在“内容生产(选题策划编辑制作+创作)—公共媒介—传播—受众”这一过程中,最具一贯性的是内容生产环节,其中“选题策划编辑制作”环节又使出版活动与创作活动相区别,决定了出版物是经过组织设计、筛选审核、编辑加工、按出版的专业化原则系统化制作的精神产品,与其他精神产品相区别。出版过程表明,无论传统出版还是新兴出版,出版要解决的根本矛盾始终是精神产品的海量、庞杂、良莠不齐与不断产生的人们对精神产品的特定需求之间的矛盾,“选题策划编辑制作”环节虽然是解决这一矛盾的关键步骤,但整个出版过程的各个环节是一体化的活动,缺一不可,“传播”是出版的目标,“公共媒介”是内容的载体和传播的渠道,终端“受众”的公众特性决定了整个出版过程是一种社会化活动,若割裂过程内在联系仅以某些部分为出版本质,则又失之。为此,本文认为出版的本质可以表述为“对知识、信息等精神产品进行专业化运营和传播的社会化活动”,“精神产品”是出版物的根本属性,“运营”是按出版的专业规范有组织地运作出版物使之能够满足社会需求的所有活动,包含出版物的选题策划编辑制作、媒介的生产或选择、出版物的发行或传播,“传播”是出版的目的,具体目标包含记录保存、沟通交流或营销盈利等,但终极目的都是满足人们的精神需求,以丰富人民的精神生活。

3 关于定义“出版”的思考

3.1 区分“出版”是典型性概念还是容纳性概念

鲁道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim)在名著《視觉思维》(Visual Thinking)中将概念分为“容纳性概念”与“典型性概念”两种,容纳性概念“乃是指可以把某一类存在物确定下来的一整套属性”,而“一种典型,则是这类存在物的结构本质”,容纳性概念 “是通过树立标杆划定领域的方式获得的”,而典型性概念只是以“纯粹类型”为代表命名,并非所有类型体现物都具有“纯粹类型”的整套属性,“它们之所以能够成为这种典型,并不是基于容纳性概念特有的那种‘非此即彼的政策,相反,它们是处在一个由各种有渐序性差别的‘项组成的范围内,在这儿,从最纯粹的类型体现物到最弱的类型体现物都依次排列着”[23]。根据这一理论,典型性概念与容纳性概念相比有两个显著的区别,一是容纳性概念边界明确,而典型性概念边界模糊;二是容纳性概念的特征统一于“一整套属性”,而典型性概念的各个类型体现物与“纯粹类型”的统一性是强弱不同的,是一个特征“渐弱”“渐隐”的序列。

当概念那严格的“非此即彼”的性质被“层次”或梯度性质取代时,得到的就是典型性概念。我国的传统出版概念在网络出现前基本是边界清晰的容纳性概念,而目前处于变革阶段的出版已演变为典型性概念,传统出版拥有专业的出版发行机构、专用的载体与媒介,各个环节都具有高度专业化和社会化特征,仍是出版的“纯粹类型”,个人出版、自出版或自助出版选择作品的范围过小,出版过程的专业性无以保障,社会化规模受到很大局限,人工智能出版的主体是“机器人”不是“社会人”,这些类型可以说是“弱的类型体现物”。

典型性概念可塑性强,具有向准确性更高的容纳性概念发展的趋势,但在条件成熟之前,试图将两种概念“调和起来是极为不妥的”。容纳性概念有边界明确的优点,但当概念的边界在发展中被打破时,这类静态的概念可能会掩盖现象世界的结构,使现象世界过于简化、孤离,不利于对现象的全面认识。当下的出版活动发展快变化迅猛,正呈现多种模式共生的复杂样态,具有典型性概念的特征,所以想要像容纳性概念那样划定边界的努力可能徒劳无功,为此笔者认为应该有一种适应创新阶段典型性概念特征的新的定义思路。

3.2 “出版”定义方法刍议

基于上文分析的特点,现阶段定义“出版”有两种方法是不妥的:第一是急于用“一整套属性”固定出版的边界,例如固定环节、固定媒介、固定主体等,这些可能限制出版合理生长的空间,也不利于出版事业的长远发展。第二是将出版的学术定义与法规中的释义混为一谈,使定义失去深邃的学术视野和跨时代的适应性。一方面,学术定义不能照搬法规的界定,因为学术定义着眼于全面揭示事物的本质和规律,理应把握整体,呈现概念发展过程的全貌,而概念的发展过程往往无法避免动态变化的“典型性”阶段,与之相异,法规具有时效性,其释义注重规定概念的阶段性特征,且法规着眼于处理实际问题,必须使概念的外延边界清晰,因而典型性概念是不适合在法规中出现的;另一方面,如果法规使用典型性概念,含义就变得含糊不清,“出版”由容纳性概念演变为典型性概念,正在使一些原来含义明确的法规条文变得含义模糊,这正是目前一些业内争议产生的原因,因此,法规中不宜笼统使用典型性概念,而应使用包含在典型性概念中的那些尚能明确区分边界的细类。

根据典型性概念的特点,定义“出版”可以把握两点:首先,揭示“出版”的“结构本质”,典型性概念的类型边界模糊,但内部仍是具有共同的“结构本质”的。第二,厘清“出版”概念的外延,可以通过对其各序列类型的“梯度性质”进行描述,而不必对每一细类划分边界,例如,新兴的网络出版、电子出版、数字出版、全媒体出版等概念,在发展历史中客观形成了诸多交叉、重合的义项,想要划分边界是困难的,但如果只描述性质特征则比较容易区分:电子出版概念注重的是出版物设备制造技术方面的特征,数字出版概念注重的是出版物信息储存方式,网络出版和全媒体出版概念强调的是媒介传播方式。运用以上思路,可以以“结构本质+纯粹类型+其他类型”的框架定义“出版”,试描述如下:(1)出版以“内容生产(选题策划编辑制作+创作)—公共媒介—传播—受众”为过程框架,本质上是对知识、信息等精神产品进行专业化运营和传播的一种社会化活动。(2)出版的“纯粹类型”包含两类:传统出版专业化程度高,是当之无愧的“纯粹类型”,此外,获得法定许可的网络出版服务机构,在数字出版的专业性和社会化方面也逐渐与传统出版机构看齐,所以这类数字出版可以说是新兴出版中的“纯粹类型”。(3)其他类型:其他类型是变化中的、边界模糊、类型特征“相对弱”的出版形态,例如个人出版、自出版或自助出版,甚至人工智能出版,它们也具有“内容生产(选题策划编辑制作+创作)—公共媒介—传播—受众”这样的过程框架,但与“纯粹类型”相比,它们在各环节的专业化和社会化的高度上是有距离的。这样的定义思路有助于解决文中提到的两大问题:第一,揭示新兴出版和传统出版的共同结构,有助于更深入地探讨出版的本质;第二,客观揭示一些出版类型存在模糊性的特征,有助于出版法规谨慎使用边界模糊的出版类型概念,避免法规意义含糊不清。当然,本文的定义不甚完美,希望有机会就教于方家。

注 释

[1]林穗芳.明确“出版”概念,加强出版学研究[J].出版发行研究,1990(6):13-19

[2]王益.“出版”再探源[J].出版发行研究1999(6):8-9;胡国祥.“出版”概念考辨[J].武汉大学学报,2008(3):437-442

[3][7][11]出版专业职业资格考试办公室.出版专业基础(中级)[M].北京:商务印书馆,2015:2-3

[4]赖政兵.中国出版业制度创新研究[D].南昌:江西财经大学, 2012:32

[5]中华书局辞海编辑所.辞海试行本 第7分册[M].上海:中华书局,1961:82

[6]夏征农主编.辞海缩印本(1989年版)[M].上海:上海辞书出版社,1989:1235

[8]辞海编辑委员会.辞海彩图本[M].上海:上海辞书出版社,1999:2955

[9]罗紫初.编辑出版学导论[M].长沙:湖南大学出版社,2008:6

[10]中国新闻出版研究院.第十三次全国国民阅读调查数据在京发布[EB/OL]. [2016-04-19] http://cips.chuban.cc/kybm/cbyjs/cgzs/201604/t20160419_173544.html

[12]笔者根据CNNIC历年发布的统计数据绘制[OL]. [2019-04-20]:http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/

[13]中国新闻出版研究院.《第十六次全国国民阅读调查》[EB/OL].[2019-04-29].http://www.199it.com/archives/868955.html. 《第十七次全國国民阅读调查结果发布》[EB/OL].[2019-04-20].http://www.nationalreading.gov.cn/ReadBook/contents/6271/414891.shtml

[14]宋伟,刘禹希.重塑我国数字出版产业链的利益平衡[J].出版参考,2018(4):43

[15]李新祥.出版定义的类型研究[J].出版科学,2011(1):47

[16]于殿利,沈世婧.理解出版的本质 才可立于不败之地[J].教育传媒研究,2017(3):9

[17]王勇安,成云.融合出版环境下对“出版”概念表述的再思考[J].出版发行研究, 2017(1):15

[18]张文红.再论“出版”的概念[J].出版发行研究, 2016(9):14

[19]吴赟,闫薇.出版概念的生成、演进、挑战与再认知:基于概念史视角的考论[J].中国编辑 ,2018(10):21-27

[20] 王迁.论通过互联网传播作品不构成“出版”[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版), 2019(1):5-16

[21]国务院.出版管理条例[J/OL]. 国务院公报,2016(2.增刊) http://www.gov.cn/gongbao/content/2016/content_5139389.htm

[22][德]黑格尔著;贺麟译.小逻辑[M].北京:商务印书馆,1980:188

[23][美]鲁道夫· 阿恩海姆著;滕守尧译.视觉思维[M].北京:光明日报出版社, 1987:269-271

(收稿日期:2019-08-27)