光源频闪对人体健康的影响分析

2020-08-25赵晓杰徐蔚

赵晓杰 徐蔚

1 复旦大学光源与照明工程系,上海200433

2 复旦大学电光源研究所,上海200433

0 引言

随着光源和照明技术的发展,引入了以极高的速率改变光强且具有几乎任意光谱的小而明亮的LED光源,这对照明质量的改善具有深远的影响。[1]新光源LED 点亮了照明领域光电可控的智能照明技术,被广泛应用于各类场所,例如办公室、住宅区以及教育场所等,遵循“以人为本”的照明方针[2],服务于人的生活和工作。2018 年照明论坛——半导体照明创新应用暨智慧照明发展论坛,以“智能、经济、质量、健康”的主题探究了LED 照明行业的核心问题[3]。其中,健康照明的专题探讨,涉及了照度、色温、显色指数、眩光、光源频闪等多个光品质因子,它们影响着生物安全性。所以,照明领域的革新应将健康照明的设计融入到照明应用之中,促进照明环境对人的积极干预。

1 健康照明

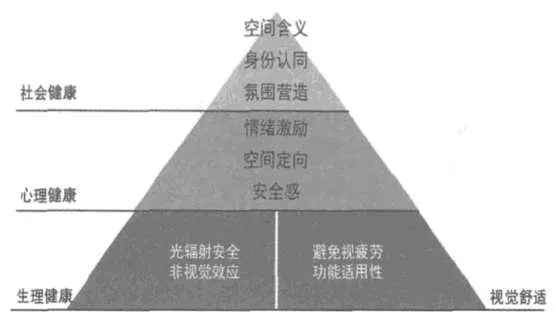

照明最初是为了满足人们基本的视觉观察需要,注重实用性,而后美观也被考虑,如今照明行业的热点话题则与“健康”紧密相关。早在1976 年,Colman等[4]发现60 Hz 荧光灯下自闭症儿童的重复行为加重。随着此类研究的拓展,人们更加重视照明带来的心理体验和照明的安全性。2015 年北京工业大学的李农等[2]根据马斯洛的人类需求层次理论得到了健康光环境评价体系的马斯洛层级模型,如图1 所示。金字塔的结构说明,生理和心理健康的重要性优于社会健康。2018年,第15 届中国国际半导体照明论坛中,健康照明技术专题更是以LED为背景讨论了照明在视觉发育和视觉生理等方面的重要性,提出了建设健康舒适、高品质光环境的目标[5]。

虽然健康照明的机制比较复杂,但是已有大量研究为此奠定了基础。1989 年,Wilkins 等[6]就致力于照明与眼疲劳、头痛之间的探究,采用电感镇流(100 Hz) 和电子镇流(32 kHz) 的荧光灯进行实验照明,发现后者显著减少了头疼和眼疲劳的发生次数,而前者只有在参与者获取更多自然光后才使得头疼比率有所下降,说明荧光灯的频闪导致了视疲劳,甚至引起严重的头痛。此外,视网膜自主感光神经节细胞作为第3 类感光细胞(ipRGCs[7])能够将接收到的照明信息传递到脑神经上,从而影响激素分泌、睡眠和情绪等。郝洛西等[8]针对LED 照明如何应用于心内科手术、医患情绪及节律调节等专题展开了研究,取得了探索性和创新性的意义。合理的照明不仅为手术营造了轻松的环境,还能够缓解病人紧张的情绪,减少医护人员的压力,提高医院整体的照明质量。

图1 健康光环境评价体系的马斯洛层级模型[2]

通过调整照明的光品质因子,改善照明环境,消除短时内照明引起的心理不适,尽可能减少长时内照明引起的生理危机,从而调高人们生活和工作的质量。其中,光源频闪是健康照明研究中较为热点的光品质因子,强烈的频闪会影响空间中运动物体的运动状态,直接导致人眼无法直视,短时内引起视觉的不舒适,导致频闪效应。人们长期处于这样的照明环境中,会损害健康,出现视力下降和头痛等症状,从而影响情绪和表现。随着照明领域的发展,光源频闪与人体健康的研究是LED 光源亟待突破的科学挑战。

1.1 国外研究

光源频闪产生的心理和生理响应是频闪特性(频率、调制深度、波形等),刺激光源特性(亮度、尺寸、对比度等),个体特性(眼睛的适应状态、个体敏感度差异等)等因素的综合作用效果。国际电气和电子工程师协会标准IEEE标准文件1789TM-2015 梳理了大量的研究,详细地介绍了光源的频闪特性[9]。光源频闪特性主要取决于频率和调至深度,频率在~3-~70 Hz 范围内会出现闪烁。频闪频率一般>100 Hz,是肉眼无法察觉到的闪烁现象,频闪会导致人对空间运动物体的感知变化,即频闪效应。闪烁的危害可以是几秒钟的光暴露引起的。1997 年,日本的“变色龙”事件,动画片中出现了蓝-红以12 Hz 交替变换的闪烁画面,导致观看闪烁画面的大部分儿童出现了神经问题,其中包括光敏性癫痫[10]。频闪的较多危害是长期暴露引起,例如身体不适、头痛和视觉表现受损等,而且刺激光源的特性也会与频闪效应产生交互影响,例如光源的色温和照度[11-12]等。当然,针对不同的社会群体和年龄段的人,频闪的危害是有个体差异的,甚至由于不同照明场所的需求差异,相关的频闪研究也需要被差异化。

1991 年,Berman 等[13]利用视网膜电流图(ERG)对视觉生理进行监测,在100-160 Hz 频率范围内,频闪虽然不能够被看到,但100 Hz 和120 Hz 的频闪却能够导致丘脑的外侧膝状核(LGN)中的细胞锁相放电,控制眼球运动[14]。另有研究也支持了这一结论,阅读时人眼的运动会受到荧光灯的影响,100 Hz 频闪能够使头痛的平均发病率翻倍[15]。频闪也会降低视觉搜索时的表现能力[16]。多个关于视觉刺激与偏头痛的研究中[17-18],大约20%以上的头痛患者引用灯光“闪烁”作为头痛的诱源,闪烁是一般群体对光源频闪特性的描述。2014 年,Igor[19]发现低频率相对于高频率照明会引起情感状态的明显变化,同时损害认知能力。1990 年,Jane 等[20]通过监测参与者的心率发现,100Hz的荧光灯会产生较多不良的生理反应。

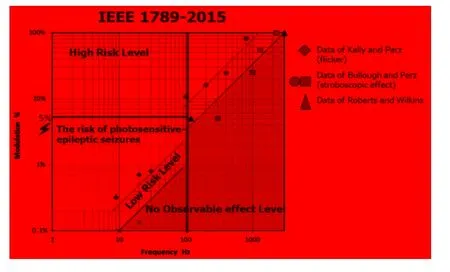

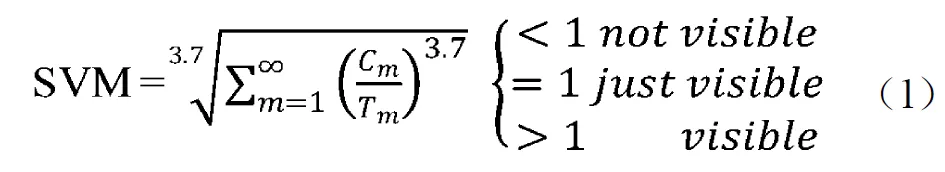

国外对于光源频闪评价模型的研究也相对完善。2011 年,Bullough 等[21]选择频率、调制深度、周期、波形和CCT 5 个特性参数,设置不同的数值来探究每种特性对光源频闪效应的感知。对频闪效应直接和间接感知影响最大的是频率和调制深度,IEEE 标准文件1789TM-2015 以频率和调制深度为轴绘制了频闪低风险和无影响区域分布图[9],如图2 所示,对频闪效应的危害等级进行了区分。关于闪烁和频闪的评价指标还包括波动深度(MD)、闪烁指数(FP)、闪烁百分比(FI)、短期闪烁指标、SVM(Stroboscopic Effect Visibility Measure)等[22]。其中,SVM 是2016 年CIE TN006提出的新的评价指标[23]。这一指标由Perz 等[23-25]通过理论和实验得到,在考虑空间物体的运动速度和曝光时间等因素后,还呈现了不同照明场所要求的SVM阈值[26],进一步推动了评价指标的应用。

图2 IEEE 标准文件1789TM-2015 给出的频闪低风险和无影响区域分布图[9]

1.2 国内研究

国内研究相对较少,并未实现系统和深入的探究,研究方法和健康指标也比较局限。2017 年,郝洛西发表在题为“光与健康的研究动态与应用展望”的文章[27],系统全面地回顾了光与健康的发展历程,呈现了人因健康照明的各个要素,为国内健康照明的发展提供了理论的支撑。2016 年,林燕丹等[28]以民机驾驶舱为场景,发现科学的光环境能够优化驾驶舱的人机功效,不仅提高飞机飞行的安全性,也能对驾驶员生理和心理方面起到积极的干预。2017 年,曾堃等[29]以心内科CICU 模拟病房白光环境实验为例,探讨了光与情绪实验研究的方法,总结了实验设计和方法选择的经验。2016 年,孙志锋等[30]细致地分析LED 频闪问题,提出了降低灯具频闪的技术措施,从而减少频闪的消极作用。

国内对于健康照明的重视程度越来越高,国家科技部于2017 年立项启动的国家重点研发计划“面向健康照明的光生物机理及应用研究”[27],以LED 照明为时代背景,研究其对人体健康的影响机制,梳理影响心理和生理的多个光品质因子,采用多层次多维度的研究方法构建光品质因子和人体生理指标之间的映射模型,从而提升照明产品的健康属性。

2 光源的频闪效应

2.1 理论背景

2016 年CIE TN006 的技术说明文件中,将照明系统中的时间光调制因素重新定义为TLA(Temporal Light Artefacts)[22],在具体环境中,亮度或光谱等随时间波动的光刺激引起观察者视觉感知的变化,其不同的表现有闪烁、频闪效应和幻影效应。

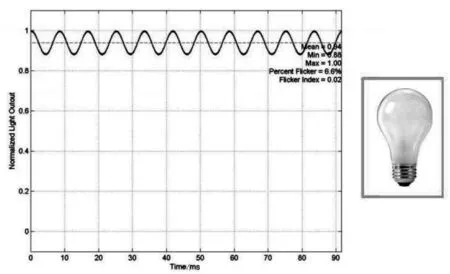

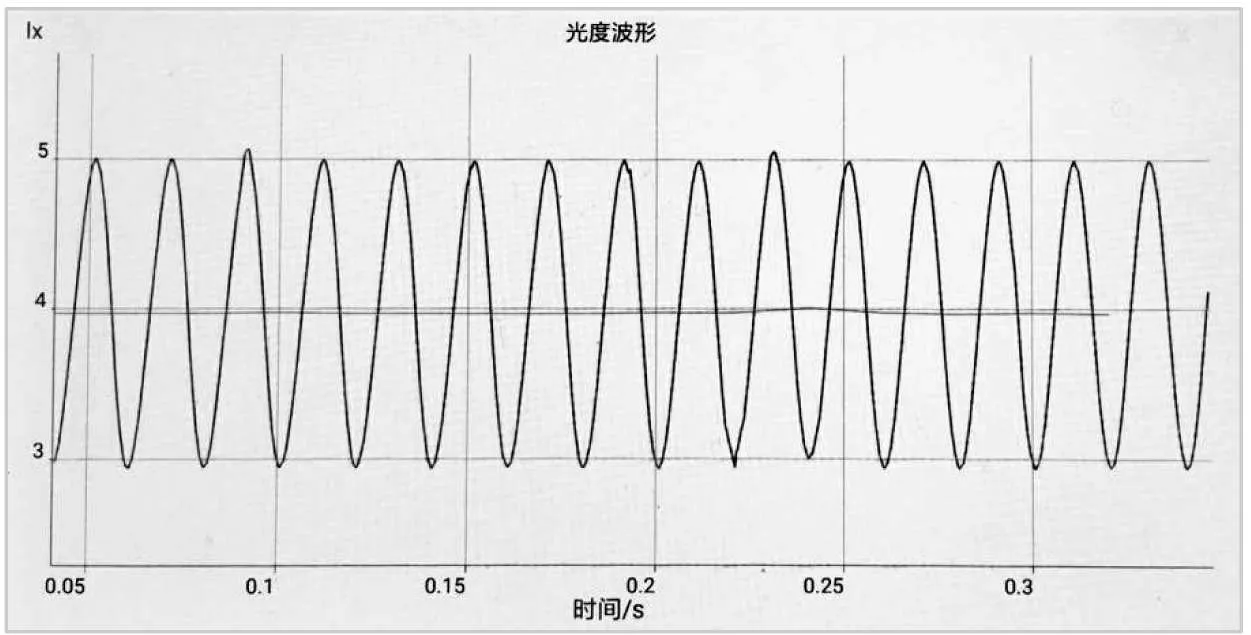

光源在交流或脉冲直流的驱动下,光输出的光通量、照度或亮度会随着电流幅值的周期性变化而变化,从而产生时间调制的光输出。导致出现光输出在时间上波动的因素很多,例如,50 Hz 工频正弦交流电直接供电会使光输出呈正弦波波动的100 Hz 的频闪,而且LED由于驱动器和调光器的设计也会带来光输出的抖动或光线不稳定。此外,电压波动也很关键,多个家用电器同时启动也会导致LED 产生频闪。当用仪器来检测光源的光输出波形时,就会发现光输出不稳定或呈正弦规律变化的光输出波形,如图3 所示,是Lehman 等对荧光灯闪烁采集的光输出波形[10]。图4是我们利用LFA-3000 频闪测量仪检测的LED 500 Hz频闪的光输出波形。

图3 荧光灯闪烁百分比为6.6%的闪烁光输出波形[10]

图4 LED 频率为500 Hz 的频闪光输出波形(LFA-3000 频闪测量仪测得)

2.2 频闪效应

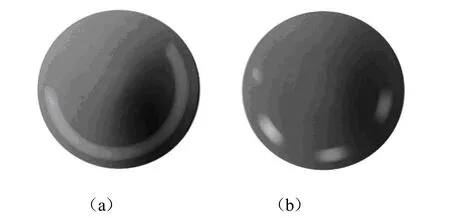

当观察者在光输出不稳定的环境中,眼睛就会把视觉上收集到信息传递给大脑,神经系统将检测随时间变化的光输出调制、神经元响应,时间调制光被有意识地直接感知,就是闪烁。频闪不能被有意识地直接感知,但是频闪会改变空间物体的运动状态。例如,在有无频闪的光源下观察转盘,转盘上面的白圆会出现离散和连续两种状态,如图5 所示。频闪效应是在光输出不稳定状态下,对空间物体运动的感知变化,即通过频闪照明观察旋转或其他运动物体时,发现离散的运动现象,导致视觉不舒适。在加工行业的机床操作中,这种效应会对旋转的机器设备产生误判,甚至造成对人员的直接伤害。

图5 (a)无频闪照明的连续运动;(b)频闪照明下的离散运动

2.3 频闪效应的可见性(SVM)

为了量化频闪效应的可见度,2016 年CIE TN006建议使用频闪效应可见度评价指标—SVM(Stroboscopic Effect Visibility Measure),其应用的频率范围高达2 000 Hz。具体定义如下:

3 健康指标

3.1 心理指标

心理物理量是实验心理学把心理现象作为实验的主要研究内容,建立心理量与物理量之间的数量关系,即把对心理的刺激和它引起的心理感觉定量化。在频闪的实验研究中,光源频闪作为刺激,能够引起观察者心理上对照明环境及疲劳感等多方面的感知变化,但频闪刺激增强或减弱的变化并不一定能够引起感观上等量的变化,所以引入根据刺激变化与感受变化的量变关系建立的量表来度量这种微小差异,从而反映频闪效应引起的感知变化。2014 年,Olsen 等[31]就是利用心理物理量来研究频闪效应,在不同的频闪照明条件下参与者完成日常活动,活动前后使用李克特量表让参与者评价照明环境与灯光感受,并回答关键问题,例如“当你移动某些物体时,是否感觉到紧张?”。在一天的活动结束后,参与者要陈述自己当天的感受。该研究还给参与者展示大量描述环境的词语,被选择越多的词语被放大的倍数越大,整体上更加清晰地呈现了参与者对照明环境的评价。

心理物理量主要是参与者对照明环境、灯光感受、身体状态、情绪变化等方面的主观评价,量表是主流的评价方式。大多数研究以李克特等级量表为基础,根据自身实验目标进行设计。每一个测试目标有不同的等级,参与者根据真实感受进行评分,例如对照明环境的接受度,可分为非常接受、接受、不一定、不能接受、非常不能接受5 个等级,也可以分为非常接受、有些接收、接受、不一定、不能接受、有些不能接收、非常不能接受7 个等级。关于情绪的量表,有

A Self-reported Affect Circumplex Measure[32]、Kellner's Symptom 和Mark&Mathew 的恐惧状态问卷[33],正负情绪性量表PANAS[34]等,PANAS 是根据积极情绪和消极情绪两个对立的系统,分别设计了20 道5 分制题目。访谈也是主观评价的一种方式,通过与参与者的对话来考察他们的感受变化,但是这种方式对于结果的整理和分析比较复杂,需要有专业能力的人员。

3.2 生理指标

心理物理量有明显的个体差异。客观生理指标的检测,是研究光源频闪与健康照明更为合理有效的手段,可以支撑对主观量表的分析。机体内在各部分的功能与外在的物理刺激之间存在比较明显的关系,虽然人不能有意识地感知光源频闪,但实际上某些内在机能会产生明显的响应。1991 年,Berman 等[13]利用ERG (视网膜电位) 来检测光源频闪下人的视网膜电位变化情况,在200 Hz 以内,随着频率增高ERG 信号以对数形式逐渐减弱。Jane 等[20]通过测量100 Hz的荧光灯和无闪烁的荧光灯下来环境恐怖症患者的心率,100 Hz 荧光灯照射下有更高的心率症状。脑电(EEG)也被用于考察人的视觉感知系统、睡眠、注意力等,研究环境对神经系统中关于视觉、睡眠、注意力区的影响,良好的环境会带来明亮的视觉感受,提高工作人员的注意力,保证健康水平[35-37]。频闪效应直接作用的生理部位是人眼,频闪环境下视疲劳及视觉不适感非常强烈,用EyeTracker 能够记录瞳孔大小[38]、眼动速率及眨眼次数等参数,来反应人眼的生理指标。

此外,量表也可以考察自觉健康状态,例如疲劳症状调查表和视觉疲劳评分表,内容涉及回答头痛、眼疲劳次数及原因、眼疲劳程度等。但医学检测更加可靠,监测眨眼次数与速率、瞳孔大小和ERG 反映眼疲劳程度,是常用来表示眼睛状态的指标。脉搏跳动、唾液采样、脑电图、心率等是身体内部机制的状态指标。生理指标能够有效地说明被试人员的生理响应,减少主观测试的个体差异。

4 总结

文章从健康照明的大角度切入,以光源的光品质因子-频闪与人的健康指标的关系探究为出发点,在国内外两个维度上分析了研究现状,光源频闪已然成为影响照明质量的关键因素,所以未来的健康照明应放大频闪的影响,加速完善频闪的体系研究。目前,国内与国外对健康照明的研究存在较大差距,建议我国相关照明组织和人员能够积极了解并参与到国际健康照明的研究中,把健康照明的深度做到位,同时推动国际早日达成对于光源频闪标准化理论和定义的共识。随着照明技术的发展,健康照明的理念逐渐深入人心,成为照明产品中重要的参考指标,具有健康属性的照明产品也将会被应用到千家万户,未来照明不仅仅是点亮世界,更能够点亮人心。