黄土高原植被演替过程中土壤水分亏缺

2020-08-25张永旺万珊珊魏瑶瑶屈亚潭

张永旺,万珊珊,王 俊,魏瑶瑶,屈亚潭,

刘世鹏1,常海飞1,王 妍1,上官周平2

(1.延安大学 生命科学学院,陕西 延安 716000;2.中国科学院 教育部水土保持与生态环境研究中心,陕西 杨陵 712100)

土壤水分是影响陆地植被生态系统和生物生长发育的重要因子[1],位于中国中部偏北部的黄土高原,属于干旱大陆性季风气候,是世界水土流失最严重和生态最脆弱的地区之一。近年来我国虽在大规模实施退耕还林还草项目上取得了显著成果[2-3],但由于该地区“低降水,高蒸发”的气候条件,以及植被恢复过程中分配不合理,导致土壤含水量低,甚至出现干层现象[4-5],造成不同深层土壤亏缺现象严重的情况[6-8]。这一现象对于黄土高原植被恢复与生态修复非常不利。目前不同土地利用方式的土壤水分亏缺的研究在国内外都是热点[9-11],学者在评价土壤水分亏缺的探究中提出了土壤干化指数[12]。开展植被恢复过程中不同植被类型的土壤水分亏缺研究对陕北高原生态环境恢复具有重要意义。

研究不同植被土壤水分的时空分布特征[13]对于了解土壤缺水状况、防止生态环境退化,并合理有效地发展林业和进行生态恢复非常重要。目前有关黄土高原不同植被类型、土壤水分剖面垂直分布和空间分布格局的研究较多[14],但对植被恢复过程中的不同植被类型的土壤水分亏缺的评价和差异及季节性储水特征的研究存在不足。因此,本研究选择黄土高原植被恢复过程中的撂荒草地、次生山杨林、沙棘林和辽东栎林作为研究对象,探究植被恢复过程中的土壤储水量的时空变化特征,分析雨季和非雨季0—500 cm土壤剖面水分亏缺状况,以期为研究区的植被恢复和水资源管理提供理论依据。

1 试验材料与方法

1.1 研究区概况

研究区域位于黄土高原子午岭林区的甘肃省合水县连家砭林场(108°31′—108°32′E,36°03′—36°05′N),属中温带大陆性季风气候区。全年降雨量560~590 mm,主要集中在7—9月份,海拔1 211~453 m。土壤为次生黄土[15]。本次研究选取撂荒草地、次生山杨林、沙棘林和辽东栎林进行土壤水分测定,分别测定其在5月、7月、9月、11月的土壤储水量和水分亏缺值。

1.2 试验方法

于2018年5—11月每月月初采用土钻取土。在每个样地中选取标准木,然后在树冠边缘距树干2/3处打钻取土样,取样深度为10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,120,140,160,180,200,220,240,260,280,300,320,340,360,380,400,420,440,460,480,500 cm。采用烘干法测定土壤含水量,在105℃高温条件下,烘6~8 h,达到恒重即可。

1.3 土样采集与分析

研究区主要植被为阔叶林和针叶林,顶级群落为辽东栎(QuercusliaotungensisKoidz),群落覆盖度为80%~95%,在子午岭林区,历史资料记载天然次生林是从18世纪60年代弃耕地上开始发展[16]。所以本次研究主要选取撂荒草地、山杨、沙棘、辽东栎为研究对象,在每个群落设样方5个,设乔木样方为20 m×20 m,灌木样方为5 m×5 m,撂荒地样方为2 m×2 m,共设样方15个。样地信息可见表1。

表1 样地信息

1.4 数据分析方法

1.4.1 土壤储水量指土壤中含水的绝对数量[17]

Wi=Mi×Di×h×10/100

(1)

式中:i表示土层序列;Wi表示土壤储水量(mm);Di表示土壤容重(g/cm3);h表示土层深度(cm);Mi表示土壤含水量(%)。

1.4.2 不同样地间土壤水分相对亏缺程度[17]

(2)

式中:PD表示样地土壤水分相对亏缺指数;Wi表示样地第i土层土壤储水量(mm);WCi表示对照样地即多年撂荒地第i层土壤储水量(mm);Wm表示萎蔫系数对应的土壤储水量(mm);k表示样地土层的分层数。

1.5 数据处理方法

数据分析使用Excel 2019,利用SPSS 16.0进行单因素(ANOVA)方差分析,利用Sigmaplot 10.0和OriginPro 8进行作图。

2 结果与分析

2.1 不同植被类型土壤含水量特征分析

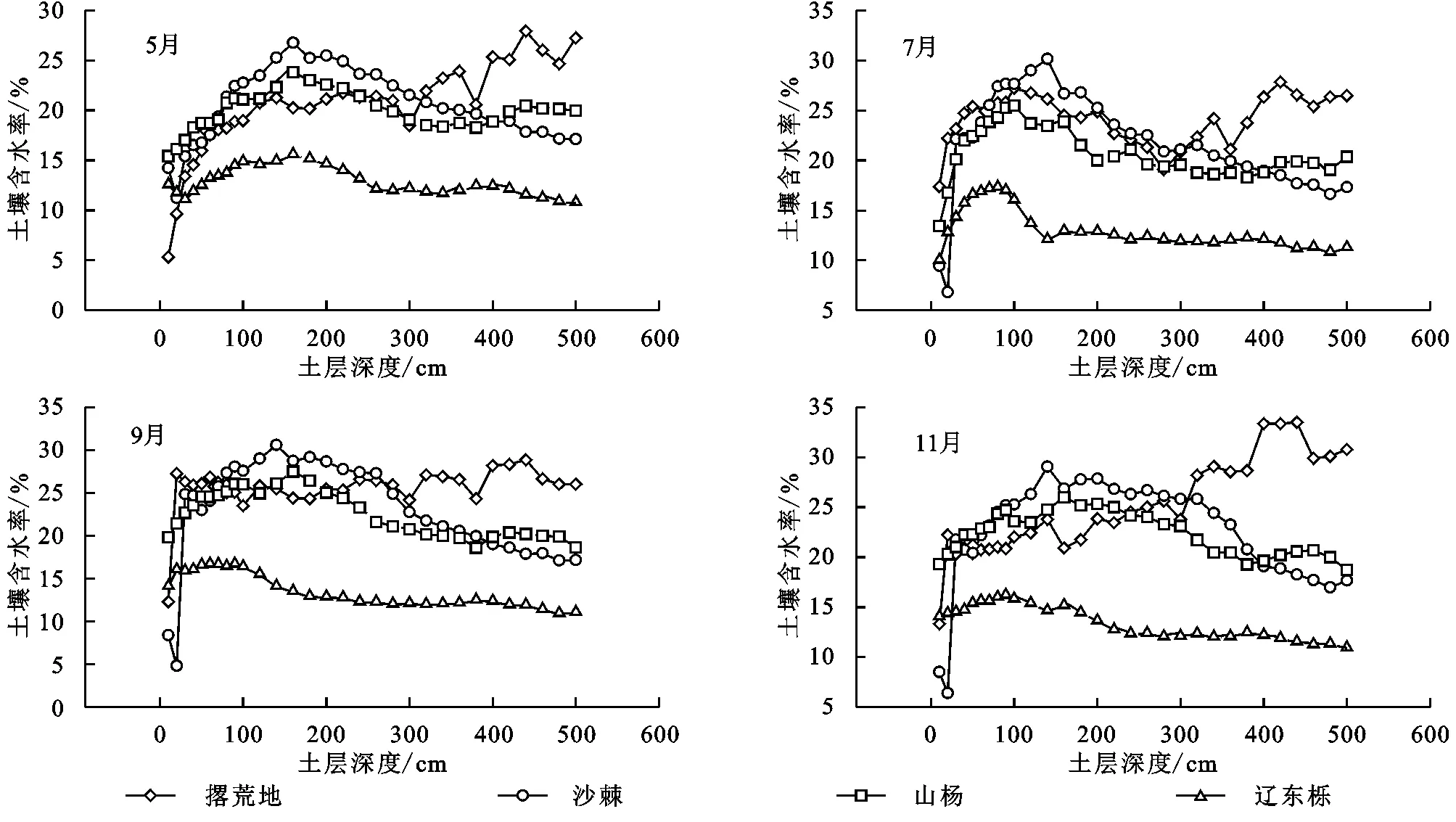

如图1所示,沙棘、山杨和辽东栎林的土壤含水量随土层深度的增加呈先增加后缓慢下降趋势,撂荒地呈不稳定状态,但所有林地整体随土层深度增加一直处于上升趋势,辽东栎含水量最低。在5月份非雨季的这种现象表现的最明显,从折线图可以看出5月份3种林地的土壤含水量的峰值大都集中在160 cm,范围为15%~25%。进入雨季的7月份土壤含水量显著高于非雨季的5月份,峰值分布点不一样,沙棘林出现在140 cm,山杨林出现在100 cm,而辽东栎林出现在80 cm,范围为17%~30%。雨季7月份的土壤含水量在过了峰值点之后随土层深度增加而下降的趋势较明显。雨季9月份的土壤含水量是4个月份中最稳定也是最高的月份,除地表含水量低外其余深度含水量都较高且稳定。非雨季11月份含水量相较于雨季9月份呈现下降趋势。除辽东栎外,0—500 cm土层雨季9月份和非雨季11月份的平均土壤含水量为25%左右。撂荒地在土层深度300 cm以下时,其土壤含水量明显高于其他3种林地。整体从4个月份来看,撂荒地的土壤含水量一直都处于较高水平,其次是沙棘林,然后是山杨林,辽东栎林的土壤含水量最低。

图1 不同植被类型不同月份土壤含水量

2.2 不同植被类型土壤储水量的特征分析

从图2折线图可以看出3种林地的土壤储水量随土层深度变化的趋势与含水量随土层深度变化的趋势一致,随着土层深度的增加呈先增加后缓慢下降的趋势,撂荒地呈现不稳定且随土层深度呈上升趋势。图中土壤储水量的一个显著特点是在100 cm深度这一点后3种林地与撂荒地的储水量都出现了急速上升的趋势(原因是因为100 cm之前都是以10 cm为测量单位,100 cm之后变成了20 cm),上升之后又出现了缓慢下降的趋势。从储水量分布图来看,撂荒地的最高,次之是沙棘,然后是山杨,最后是辽东栎,与含水量情况一致。从图3不同植被每米深度土壤储水量可以看出,撂荒地的土壤含水量在非雨季和雨季都呈现随土层加深而升高的现象,但是此现象在非雨季较雨季更显著,且300 cm以下土层每米的土壤储水量撂荒地是最高的。在0—500 cm的5个土层中,随着植被恢复从灌木林(沙棘)到乔木林初始阶段(山杨林)再到乔木林顶级阶段(辽东栎林)呈显著下降的趋势,除非雨季5月份的0—100 cm土层外,辽东栎的储水量是最低的;400 cm以上,3种植被的雨季和非雨季的沙棘的土壤储水量是最高的,山杨次之。总的来说,3种植被在雨季的土壤储水量高于非雨季。

图2 不同植被类型不同月份土壤储水量

图3 不同植被每米深度土壤储水量

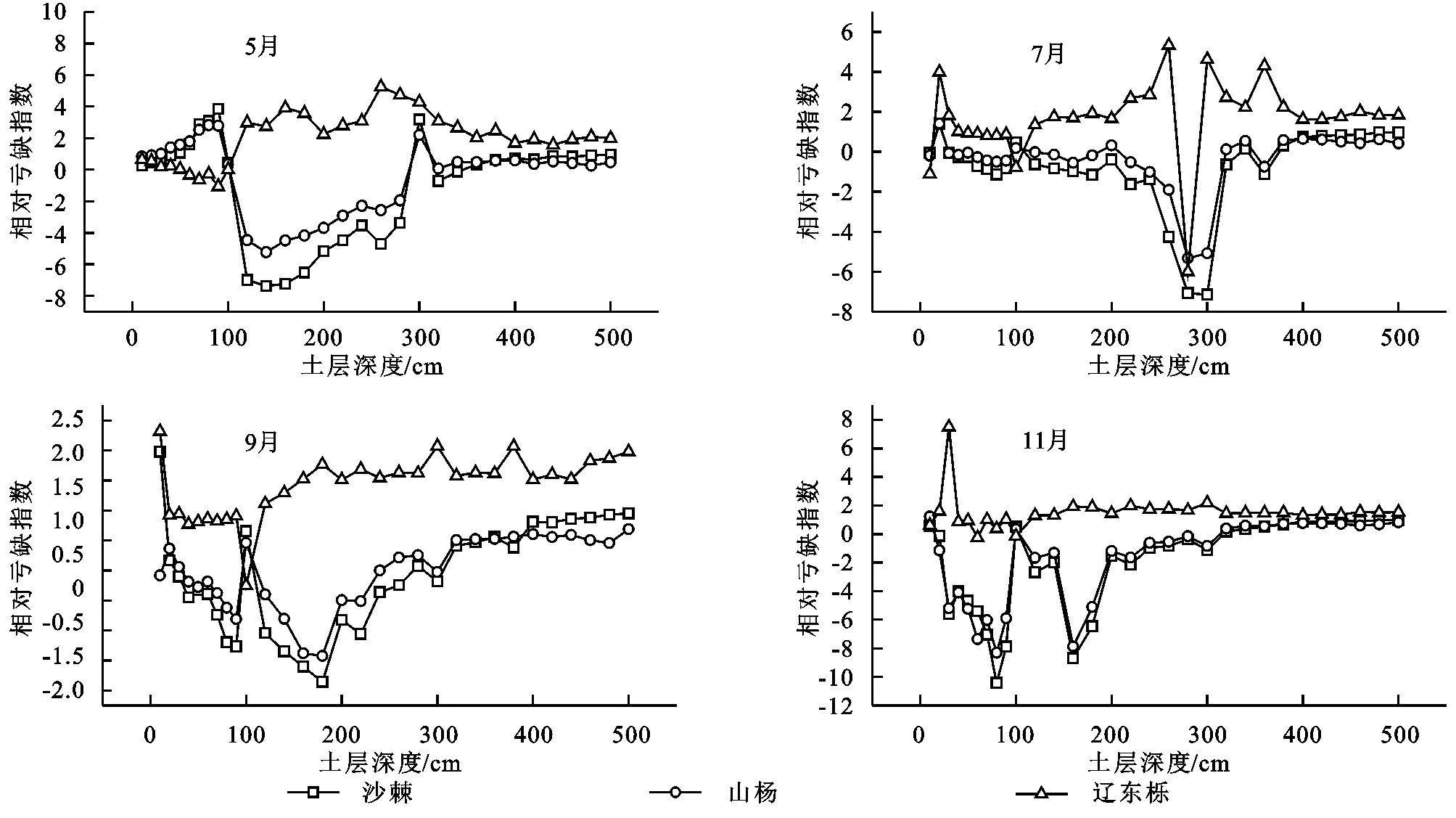

2.3 不同植被类型不同亏缺指数特征研究

不同植被的土壤水分亏缺指数可以用来表示土壤水分的亏缺程度。从图4不同植被不同月份土壤水分相对亏缺指数来看,不论那个月份辽东栎的亏缺指数都是最高的,亏缺指数越大,亏缺现象越明显,缺水情况越严重,其次是山杨,最后是沙棘,这与图1和图2呈现的辽东栎林土壤含水量与储水量最低,沙棘最高,山杨次之相对应,说明植被的土壤水分亏缺程度与其储水量和含水量呈反比。从图中可以看出,土壤水分亏缺指数在非雨季的5月份和11月份要低于雨季的7月份和9月份,说明在植被生育期内的旺盛生长期且是雨季的7月份和9月份的土壤亏缺情况较5月份和11月份严重。相较撂荒地而言,辽东栎林的土壤从5月份到11月份处于持续亏缺状况,但其亏缺状况有变化,从5月份到7月份亏缺加重,从7月份往后亏缺有所减缓;而沙棘和山杨只在7月份和9月份的300 cm以下的土层中稍见亏缺,在所有月份中300 cm以上的土层中土壤亏缺指数为负值,说明不存在亏缺现象。雨季的土壤亏缺状况从整体来看要比非雨季的严重。

图4 不同植被不同月份土壤水分相对亏缺指数

2.4 分析不同植被相同深度相对亏缺显著性差异

从图5不同植被每米土层深度相对亏缺指数可以看出,在非雨季5月份0—100 cm土层中,山杨亏缺显著高于沙棘和辽东栎,且辽东栎没有亏缺现象,而在100 cm以下土层中,辽东栎的亏缺值显著高于沙棘和山杨,100—200,200—300 cm土层中,沙棘显著低于山杨,在400—500 cm土层中,沙棘显著高于山杨;在雨季7月份、9月份和非雨季11月份,0—500 cm的所有土层中都呈现出辽东栎林的亏缺值显著高于沙棘和山杨林,100—200,200—300 cm(9月份除外)土层中,沙棘显著低于山杨,在400—500 cm土层中,沙棘显著高于山杨。

图5 不同植被每米土层深度相对亏缺指数

3 讨 论

3.1 植被对土壤水分特征的影响

不同植被由于其根系密度和深度的差异导致其消耗土壤水分的深度和强度不同,从而形成了不同植被林下土壤水分的差异[18]。研究中,土壤含水量和土壤储水量随着自然植被恢复从撂荒草地到灌木林地再到乔木林地呈现逐渐下降的趋势,其原因可能是由于随着植被恢复地上部生物量逐渐增大,枝叶更加繁茂,树体的蒸腾能力逐步增强,降水截留增多,树干径流增加,另外,地下部根系逐渐增多,分布增广,对土壤水分的吸收和消耗随之增多,从而引起土壤含水量和储水量的整体下降[19-20]。研究中,不同植被的土壤水分亏缺现象,与撂荒草地相比,处于自然植被恢复顶级群落的辽东栎林的土壤水分相对亏缺显著高于植被恢复中期阶段的沙棘林和山杨林,且各植被的土壤在雨季和非雨季都呈现出深层的亏缺程度较浅层严重,这是由于植被生长与土壤水分是相互作用的,辽东栎林较沙棘和山杨林消耗更多的水分,且降水由于其较强的树冠截留和降水的补给量较少,降水资源对土壤亏缺的缓解能力大大下降,更加不能对深层次的土壤补充水分,从而导致了深层次土壤的亏缺现象的加重,这与郭忠升和程积民等的研究结果[21-22]一致,高宇等认为在黄土高原不同区域,由于植物耗水量高于降水量导致植物消耗大量土壤储水而可能出现土壤水分负平衡现象[18],这也是产生土壤水分亏缺现象的一个重要原因。陈洪松等的研究结果也表明土壤储水量出现负补偿的深度会达到300 cm左右[23],王力等的研究结果表明黄土高原的耗水量大于补充量所造成的亏缺现象是普遍存在的,其土壤特性和气象因子是造成亏缺的决定因素,并不是由生物利用导致的[24]。

3.2 土壤特性对土壤水分特征的影响

土壤水分除了受植被类型的影响外,还受土层深度、颗粒组成、入渗和季节等的影响。Yang等的研究表明,随着植被恢复,土壤含水量显著降低,不同植被下土壤水分在表层差异不显著,在深层却显著不同,且在土壤深层的土壤水分表现一定的时间稳定性[25],这与本研究的结果一致,本研究中,撂荒草地的土壤含水量与储水量呈逐渐上升的趋势,这可能由于随着土层的加深,草地的根系越来越少,对水分的消耗就相应地减少了,而沙棘、山杨和辽东栎林的土壤含水量和储水量呈先升高后下降的趋势,而拐点在150 cm左右的土层深度,这可能是由于在150 cm左右深度的土层中,根系逐步变得密集,并且其入渗深度有限,不能及时地补充到下层土壤中,从而使下层的土壤含水量不断下降,甚至出现干层。另外,本研究中的非雨季的土壤储水量显著低于雨季的土壤储水量,但与撂荒草地相比,灌木林地和乔木林地在雨季的土壤水分亏缺现象比非雨季的明显,表明雨季的降水资源较非雨季增多,较多的降水在一定程度上增加了土壤表层的储水量,缓解了表层的亏缺状况,但是其入渗深度不够,加之雨季虽降水较多,其正值旺盛生长期,耗水量较非雨季要多,所以其深层次的亏缺状况并没有明显改善,在雨季深层次的土壤储水量要低于非雨季。另外,相同土层撂荒草地的土壤含水量要高于灌木林地和乔木林地,这与Yang等的研究结果[26]一致,这可能是由于土壤黏粒含量在撂荒草地中较高,而砂粒在灌木林地和乔木林地中较高,黏粒较砂粒能吸收更多的水分[27],这也是导致灌木林地和乔木林地的土壤水分亏缺高于撂荒草地的另一个原因。因此,植被类型、土壤质地和土层深度是影响植被演替过程中土壤水分亏缺状况的关键因子。

4 结 论

(1) 沙棘、山杨和辽东栎林的土壤含水量随土层深度的增加呈先增加后缓慢下降趋势,撂荒草地呈不稳定状态,但整体随土层深度增加一直处于上升趋势。在雨季和非雨季,撂荒草地的土壤含水量一直都处于较高水平,其次是沙棘林,然后是山杨林,辽东栎林的土壤含水量最低,从非雨季到雨季,草、灌和乔木林地的剖面土壤含水量的峰值逐渐上移。

(2) 与撂荒草地相比,辽东栎林的土壤水分亏缺状况最严重,且从5月份到11月份处于持续亏缺状况,其次是山杨,最后是沙棘,另外,植被生育期内的旺盛生长期且是雨季的7月份和9月份的土壤亏缺情况较5月份和11月份严重,植被类型、土壤质地和土层深度是影响植被演替过程中土壤水分亏缺状况的关键因子。