高中数学解题三境界

2020-08-24刘显海

刘显海

(江西省赣州市南康区第三中学 341400)

王国维在《人间词话》中,将做学问的三阶段用古典诗词唯美而形象地表达出来.第一阶段是:昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路;第二阶段是:衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴;第三阶段是:众里寻他千百度,暮然回首,那人却在灯火阑珊处.

笔者东施效颦,对高中数学解题的三个阶段也作了一个类似的概括.宋代吉州青山惟政禅师有一个著名的公案,他说:“老僧三十年前未参禅时,见山是山,见水是水;乃至后来,亲见知识,有个人处,见山不是山,见水不是水;而今得个休歇处,见山还是山,见水还是水.”此处我们姑且不去讨论这个禅宗的著名公案所表达的深刻禅意,而只是借此对应我们解题过程中的三个阶段、三个境界.

一、见山是山,见水是水

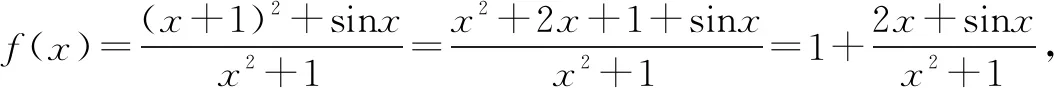

正如禅师所言,“见山是山,见水是水”是“老僧三十年前未参禅时”的状态,从解题的角度来看,这属于拿到题目后的首次接触,对题目的条件和问题作了一个初步的观察、了解,题目方方面面之间的联系并未了然于心,更遑论透过现象看到本质了,作为初学者或水平较低的解题者而言,往往只能达到这个阶段,或者说始于此止于此.那么,或者根本无法解决问题,即使勉强解决了问题,采用的方法也多半是就题论题,停留在问题的表面,不够简洁、深刻.以一道高考题为例:

二、见山不是山,见水不是水

这是“乃至后来,亲见知识,有个人处”达到的阶段,属于在经历第一阶段的表象观察后经过深入探究思考,理清各方面关系,初步掌握问题的本质后达到的比较成熟的阶段,对于解题而言,在找到条件和结论之间的有机联系之后,或许可以经过对条件和结论的加工改造,也就是我们在解题时常说的“化归与转化”之法,将原本的问题转化成为另一个与之等价的问题.重要的是,经过转化之后的新问题较原问题易于解决,在很多的解题实践中,,实施这种等价转化的成功与否往往是能否解决问题的关键,而且题目难度越大,需要经过改造手术也越大,有时甚至达到面目全非的境地,这正是此阶段“见山不是山,见水不是水”的题中应有之义.绝大多数的题目解答,都必须经历第二阶段的洗礼才能解决.

三、见山还是山,见水还是水

这是“而今得个休歇处”时达到的最高境界,也是经过前两个阶段后获得充分领悟的完美阶段,从解题阶段来看,在前两个阶段由表及里、从现象到本质的深入仔细的审查求证之后,我们似乎已经大功告成,但是,要想达到一个完美的解题阶段,获得最大的解题效果的话,我们还得对前面第二个解题阶段进行回顾反思,第一阶段仅仅就题论题、流于表面的做法当然不可取,但是第二阶段对原来的问题进行改造手术是否真的就是必需的或是最好的呢?或许,我们的问题不做任何改变能更漂亮地解决也未可知.果真如此,何不返璞归真,“真水无香”?

当然,不是每个题目的解答都必须达到第三个阶段,往往只有少数较难或者较为深刻的题目,在第三阶段时才得到升华.

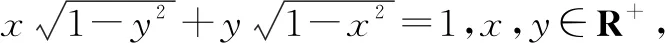

下面再举一个经典的例子来综合说明一下解题的三境界.

至此,通过已知等式的形式和变量的取值范围这些“本质”,利用三角换元法,我们成功地解决了该题,方法巧妙、简洁明了.当然此题还可以从不同角度去挖掘“本质”,从而得到迥然不同的其他多种解法.但换元法毕竟是一种间接的方法,该题是否有直接的方法呢?

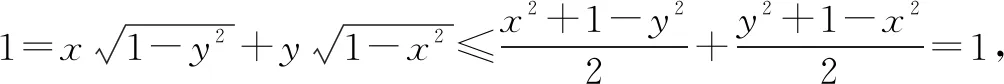

第三阶段分析:承接上面的问题,我们希望达到“见心是佛,直指人心”的最高境界,那就是不作任何换元二直接解决问题.实际上,进过深入的审视,我们是能够回归“见山还是山,见水还是水”的本真状态,此为最美境界.解答如下:

一个禅门公案,一首著名的禅诗,三个解题阶段,三种解题境界.在解题时做个善于思考的有心人,更好地学会做题,记住最高的解题境界就是朴实无华的本真唯美.《老子》有云:“取法乎上,得乎其中”,努力地去追求本真唯美的至高境界吧!