基于多代理模拟的公共空间生形研究

——以衡复历史文化风貌区复兴路片区为例

2020-08-19顾卓行GUZhuoxing杨春侠YANGChunxia

■顾卓行 GU Zhuoxing 杨春侠 YANG Chunxia

20世纪60年代以来,越来越多的学科通过复杂性科学的研究方法拓展科学研究视角,很多学者使用“涌现”一词来描述由底层个体之间的逻辑多次迭代后形成的宏观复杂统一表征状态,约翰·霍兰德(John Henry Holland)在《涌现·从混沌到有序》一书中,多次用这一概念来解释自然现象[1]。其对复杂性科学独特的形态学解释,启发了规划、建筑等学科对于非线性概念的进一步思考。

经典城市设计与管理一般遵循“自上而下”的模式,从宏观布局、轴线控制向空间形态、空间设施等微观要素逐步延展。然而,在空间的实际使用中,人群行为遵循“自下而上”的规律发展,人们根据自己的需求、喜好去改造和选择空间。北京大学陈彦光教授长期研究城市自组织机制,并提出:自下而上发展的有机群体作为一个复杂系统具备巨大的潜力,它能够根据外界变化而变化,产生更好的适应性。诸多思想启示我们,利用数字化设计技术与思维,可以尝试更多精细化、多元化、生态化的空间组织模式。

1 以复杂性切入城市空间生形

早从简·雅各布斯(Jane Jacobs)开始,城市空间中人群活动的机制与结果便逐渐成为城市研究和评价的重要因素。而由于计算机技术的介入,人群活动的复杂特征能够更轻易地被捕捉,得到更客观的记录与展示。总体来说,通过计算机建模模拟是一种有效的观察复杂系统演变的手段,因此,城市公共空间人群活动也能够被模拟并加以研究。集群主义倡导者尼尔·里奇(Neil Leach)提出自组织集群系统的自洽关系可分为系统内部的联系、系统与环境的联系、系统与系统之间的联系。这为以复杂性为切入点研究城市系统提供了便捷的依据,通过这三方面的联系构建,可靠的城市复杂系统动态模型能够被模拟并应用。

1.1 系统内部的联系

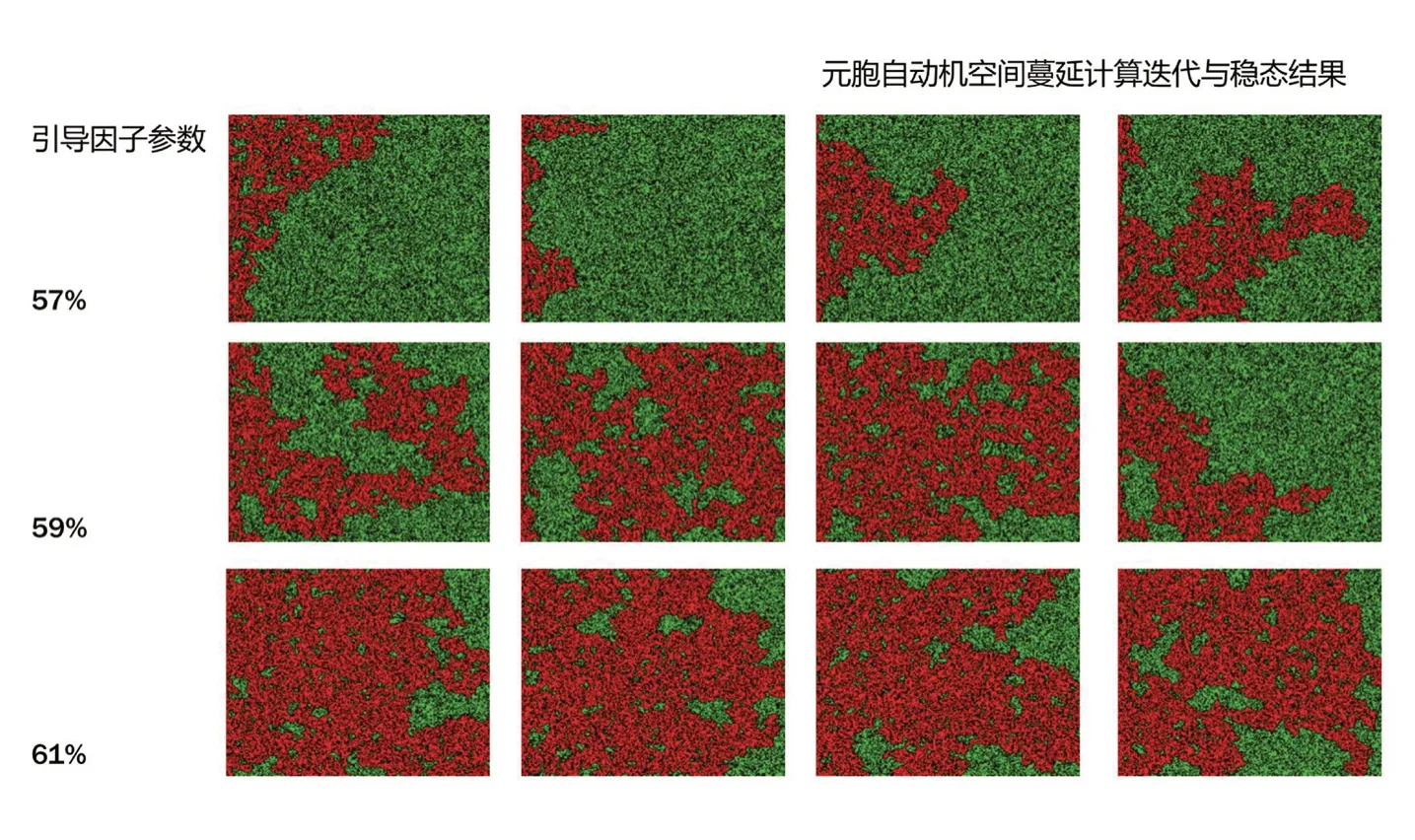

从个体出发研究动态系统内部关联的探索中,生物学家林顿梅伊尔(Aristid Linder Mayer)于1968年提出L系统逻辑链条。其首先通过观察植物的生长逻辑和过程,总结其生长步骤与形态特点,再用计算符号指代初始条件,并规划演变逻辑。最终通过迭代计算,形成的演变结果的符号集合呈现特殊的规律,从形态中反映则是一些分形图案。圣塔菲研究所创立的生命游戏程序中所谓的元胞自动机(Cellular Automata)也是较早期用于表示单一系统内部联系的工具,其矩阵中的个体通过固定的规则不断地迭代,整体上形成一个不可预料的图案[6]。

L系统在现在看来是一个基本的编程方式,但其很好地展现了由于系统内部单一关联,最终形成一个整体的、不可预料形态的全过程。相对于L系统的线性运算过程,元胞自动机以元胞单元为个体与周围单元互动,使得模型增殖结果更加多样,元胞之间不断地进行关联迭代,并且这种关联可以运用于立体元胞中,那么一个元胞需要与周围26个元胞进行关联[2](图1)。

1.2 系统与环境的联系

曼纽尔·德兰达(Manuel DeLanda)于“新唯物主义”中概述:客观物质世界的形成决定于主观意识与认知[7]。在德兰达的观点看来,物质空间以及城市空间在本质上拥有无限形式的可能性,但是由于各类系统(使用者群体、街道系统、城市管理系统、城市经济市场)自我意识的影响与选择,使得其无限的可能性最终呈现于人们现在所感受到的物质空间形式。

著名的弗雷·奥托(Frei Otto)通过“湿网格”(Wet Grid)实验形成了形态复杂的羊毛网络图样[6]。相对于简洁的L系统与元胞自动机原理而言,羊毛网络想要形成其图案需要与水环境以及其中的各种杂质相互作用而成型。城市设计的探索中,Kokkugia事务所通过构建多代理系统使得其形成类蚁群状图案,但是,为了城市设计最终能够落地,类蚁群分布的图案被现实城市空间干涉,并且由于功能多样分布与景观环境要素的同时干涉,形成了最终可实施的类蚁群分布公共空间结构。

对于形态的解释中,德兰达将城市系统与城市形态之间的关联描述为一种不可见的“力”,城市空间的形成是这种力驱动的结果[3]。因此,在城市系统的研究中,系统与环境之间的联系是关键的对象,例如人们每天上班经过的街道,人们步行、驻足、消费等行为决定了街道的形态,人们之间的生产关系成为了这个不可见的“力”。

1.3 系统之间的联系

20世纪90年代,吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)在电子传媒领域通过“块茎论”(Rhizome)解释了在万物互联的互联网时代,以及变化速度极快的数字传媒中,社会关系网络的“块茎化”形态概念[7]。在复杂系统网络中,信息与物质、能量的传递并不是以肉眼可见的形式进行,并不那么容易被明确地感知,系统与系统之间的关系网络像植物的根(块茎)一样深埋地下,而最终的表现形式只是我们看到的地面植物样貌。

在复杂的城市环境中,系统与系统之间的关系也遵循“块茎”模式。而德勒兹通过用黄蜂群与兰花的互利共生关系,说明了系统与系统之间将会依赖庞大的联系网络而形成一个可供感知的外部形态[6]。城市拓扑形态在建设者与使用者的影响下不断发展,其自身网络联系形态也客观存在,但并不容易被察觉。而客观中被察觉的形态多半是基于系统与系统之间的互利或相互协调的结果。因此,在构建集群研究模型中,集群与集群之间互动逻辑的制定,不可避免地需要考虑到“块茎论”的原则。

图1 元胞自动机空间蔓延实验示意图

2 复杂系统生形前期准备

数字集群多代理系统是良好的媒介,并用来指代城市空间中的各类系统(人群、车流、人口密度、商业设施等)。本研究选取具有一定文化历史特色的上海老街区衡复历史片区,尝试利用多代理系统构建共识自主性互动规则,并使其与现存公共空间互动,从而形成路径,将区域中重点建筑联系起来,形成新的片区公共空间结构设计。基本步骤为:首先,建立粒子群的“个性”行为准则,使得粒子个体能够在空间中依照研究设立的规则移动,并且粒子之间互不干扰;其次,粒子群体之间的互动以及粒子与场地之间的互动可以被赋予特殊“规则”,调整参数,从而获得特定的粒子群分布图样;最后,提取上述粒子群自组织过程中的信息分布,包括空间坐标、速度向量、作用力系等[5]。

上海市徐汇区衡山路与复兴路之间的街区简称为衡复片区,从20世纪20年代至新中国建立,这里为市民的公共活动与居住提供了主要场所,因此,区域中云集了大量的历史文化建筑。在4.3 km2的街区内,其建筑群由上海市政府认定了950栋优秀历史保护建筑,1 774栋保留历史建筑,2 259栋一般历史建筑。研究实验场地选取基地北临复兴西路,东临永福路,地块内部云集巴金故居、赵丹故居、柯灵故居、良友公寓,以及上海市房地产科学研究院、国家财政部上海监管局等优秀历史建筑与单位。片区中诸多花园洋房和公寓与重要历史保护建筑一起形成了较有特色的上海历史街区肌理(图2)。

因此,在其紧密而曲折复杂的城市空间肌理的基础上,优化其公共空间结构,使得区域优秀历史建筑群落能够互相紧密联系、联通、可达,并优化其公共空间网络的多样空间尺度以匹配更多的活动形式,形成较为有利的更新策略。所以,在此研究方案中,尝试通过自主共识性集群粒子算法,使得优秀历史建筑之间通过粒子共识而形成主要的公共空间结构,以寻找适宜的主要公共空间布局与尺度。与此同时,调节自主共识群体粒子的离散尺度与信息传递尺度,使得其组织结构弥散化,以复杂场地中更加丰富的漫游路径,为丰富的公共空间层次与结构打下基础。

3 集群多代理模拟与生形

搭建自主共识性多代理系统模拟媒介,能够将历史建筑保护群落复杂系统与其空间尺度系统联系起来,需要将粒子群的位置信息与运动信息作为生形基础。计算机语言编写的多代理系统,从代理个体的互动规律入手,建立扁平化组织机构,使得代理整体能够涌现特殊形态。伦敦大学学院的一年制建筑硕士课程(master of architecture)、澳大利亚皇家理工学院建筑系的诺兰德斯努克斯等,都利用数字化自由多代理系统开始探索其生形能力并得到了大量作品[7]。本研究中尝试通过给予粒子之间寻找共识路径的算法而形成互动规则,从而创造“自主共识性粒子”。在探索中主要分为两个步骤:①塑造自主共识性粒子与运动规则,使得集群粒子群能够形成类似蚂蚁巢穴、突然龟裂纹等自然连续的非线性空间机理(图3);②在环境中设置粒子群起始点与经过点,以使得基于粒子群生成的公共空间系统能够联系重要保护建筑,并通过公共空间节点[8]。

3.1 塑造自主共识性粒子与运动规则

自主共识性起源于生物学界,其英文表述来源于生物信息激素一词(stigmergy)。生物学家们发现,很多生物群体能够形成一定的社会组织,并且这些组织呈现一定的结构,从而涌现出各类自然形态,例如:蚂蚁洞穴、蜜蜂采蜜路径、动物的迁徙等[8]。这些生物并非拥有人类复杂的语言交流系统,而是通过一些简单的化学激素来刺激同类,从而使得同伴产生跟随、排斥等简单动作,最终形成具有特殊外在结构特征的群体组织[8]。因此,通过计算机语言模拟自主共识性行为,需要将空间划分为空间网格(simulation cellular matrix),并使得信息能够被网格所记录,而其他粒子的运动能够根据网格储存的信息而做出改变。这样类自主共识性逻辑就能够被建立。

图2 衡复历史文化风貌区建筑现状

图3 自主共识粒子群形态网络与参数变量示意图

以自主共识性规则作为粒子互动原则,这样的粒子群能够自己在空间中“繁殖”,并且根据设计者的需要将重要的建筑联系起来,并通过核心公共空间,其形成的形态就是一个将重要建筑与公共空间节点整合起来的整体结构。同时,我们可以明显看到,自主共识粒子群的涌现形态与建筑群原有肌理非常不同,这为这一片区的形态更新提供了新的依据与机会(图 4)。

共识自主性(Stigmergy)的自组织形态能够根据其关键互动关系的条件而演[9]。在数字化共识自主性的构建中,粒子主要通过识别其他粒子运动中的遗留信息而调整自身的运动方式。所以,可以通过调节粒子的识别信息参数、粒子运动参数,影响粒子群的最终肌理与空间结构。识别信息参数有:粒子视角宽度(visual angle)、捕捉范围(visual range),运动参数包括:影响因子(phe,预留信息对粒子速度或加速度的影响比例)、粒子速度(speed)等参数。在一些适当的参数体系下,可以看到粒子群形成大量的聚集,并通过主要公共空间节点连接周边重点建筑;相反的,粒子群又可以形成稀疏的网络形态,均匀地在场地中分布,但其路径都清晰地连接在一起。这样,自主共识粒子能够形成连续的、具有不同尺度的公共空间体系(图5)。

3.2 粒子群起始点、经过点、轴线的应用

利用自主共识性粒子的自组织网络形态特点,需要设定代理系统空间的起始点、经过点、目的点,使得公共空间体系串联成整体。在场地片区形态生成中,将优秀历史建筑、保留历史建筑、名人故居等作为主要起点与终点,企图使用粒子群体寻找它们之间的优化公共空间体系[8]。而与此同时,研究地块中已经拥有大量的自发城市形态,这些可以保留也可以改建的区域能够与自主共识空间并存,在更新方案中寻找其保留区域、改造区域,最终形成新的公共空间体系。值得一提的是,在空间体系优化过程中,研究片区中已经有零碎的公共空间场地,并且其利用率也不同,它们能够成为公共空间的诱导因子,使得集群粒子通过自主“找寻”,最终将这些原有的公共空间体系与自主体系容纳到一起,使得公共空间更新方案与原空间体系形成良好的衔接。

而粒子群与环境互动能够生成各类群体轴线,其中,粒子群自身轴线与目标轴线对于空间改造意义较大。粒子群自身轴线能够反映粒子群分布特征与分布状态,例如本案例中,主共识性粒子群的空间轴线则暗含了主要公共空间可能的分布区域,而弥散型粒子群分布状态也能由其轴线代指。并且粒子群与区域中互动目标之间的连线,能够反映群体与目标之间的平均距离,从而为合理的规划分区打下基础。在本案例中,通过综合粒子群与所有目标之间的最短距离,从而得到最短服务路径连线,也就是每个历史建筑到共识性空间粒子群每个点位的最短路径,可想而知,对于共识公共空间中的每一个点位而言,距离其最近的历史建筑是步行与视觉互动最为密切的建筑(图6)。从而该区域中的建筑设计与规划,可根据历史建筑的需要而进行。

图4 自主共识粒子群主共识空间生成示意图

图5 弥散型粒子群共识空间生成示意图

3.3 粒子群轮廓、密度的应用

在自主共识粒子群形态变异与发展的过程中,通过调节其运动速率、观察半径、粒子出生与死亡等变量,能够将粒子网络结构诱导向集中型粒子形态与弥散型粒子形态两个类型[10](图7)。集中型粒子群体能够快速地将各个重要历史建筑群落联系在一起,并且绕过或者通过原有建筑,使得原有城市肌理中,需要保留、添加的公共空间,需要保留、减少的其他建筑一目了然。最终形成一个主要公共空间体现沟通区域中的各个重要历史建筑,形成一个历史建筑文化体系,为功能的统一开发、文化统一塑造、流线统一协调打下基础。与此同时,弥散型粒子群能够形成尺度宜人、曲径通幽的宜步行公共空间网络,这些网络能够成为主共识空间的补充,提供了空间功能、尺度、私密性的多重选择。最终,自主共识粒子群能够在研究区域中自发形成以保护建筑群落为沟通对象的复杂公共空间形态依据。

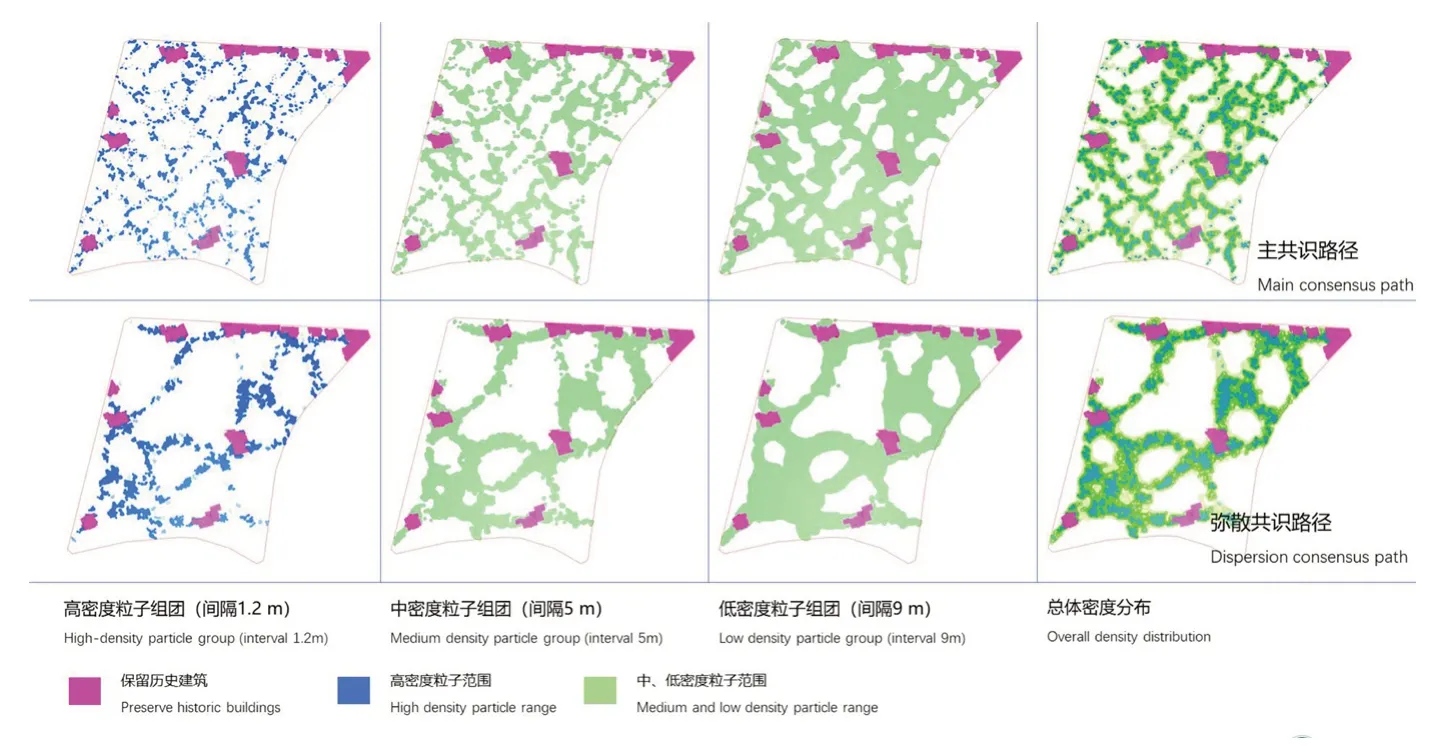

作为一个集群系统,粒子群的坐标信息与密度信息能够直接被设计与科研人员加以利用。例如本研究中对粒子群体做出密度分析,将其密度按人类活动尺度划分,即粒子间隔为1.2 m、5 m、9 m(图7)等不同状态,以对应社会性活动、偶然性活动、自发性活动的不同空间尺度。也可以看做是对空间的私密性规划,粒子密度较大区域适合公共性活动开展,其空间私密性低,宜设置相应的公共基础设施与景观空间。相反,粒子密度较低的区域可设置较为个性的设施与休憩空间,为使用者提供多样选择,同时提升公共空间私密性。在平面分析图中可以看到,经过粒子过渡的空间体系并不是明确地分割公共与私密空间,而两者之间是逐渐过渡的,并且呈现你中有我、我中有你的状态,这也是粒子群给我们带来的启发之一。

图6 共识粒子平面分布与最短距离应用示意图

图7 共识粒子平面分布与密度应用示意图

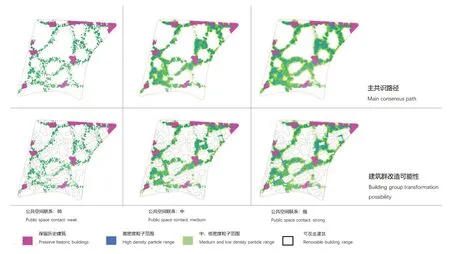

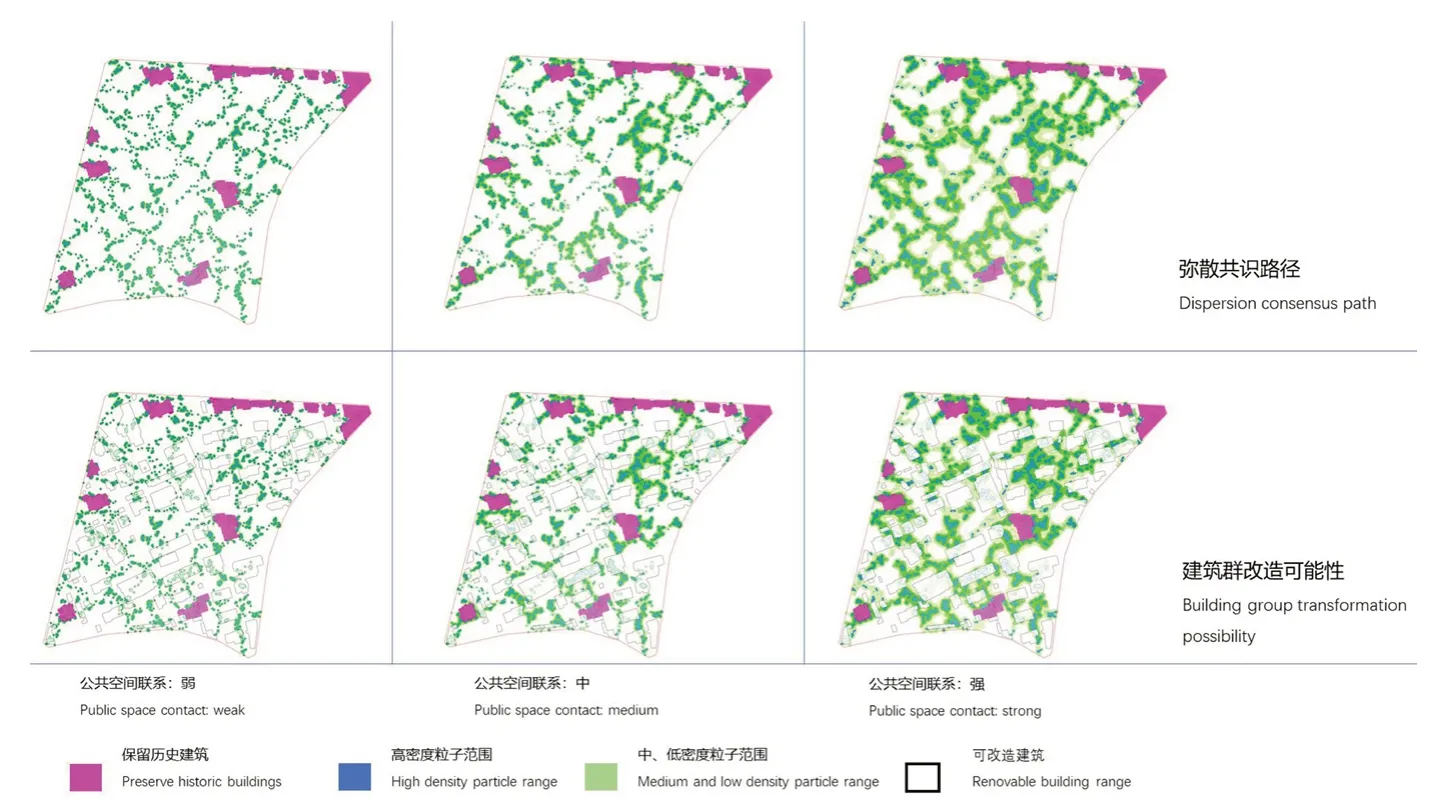

在主共识粒子群与弥散性粒子群的分布应用中,可以通过调节其公共空间覆盖半径大小从而控制其公共空间连接性。在图谱中可以看到,调节粒子辐射半径以及粒子群体的分组,设计师可以从中控制空间划分以及连接性。并且将这些参数自由组合,在粒子群密度信息的基础上,根据场地功能等特殊需求控制与重塑空间,从而给予区域空间更新更多的可能性(图8、9)。

图8 主共识粒子平面公共空间与其连接性应用示意图

图9 弥散型共识粒子平面公共空间与其连接性应用示意图

4 结语

本研究通过集群数字化多代理系统平台,将模拟粒子定义了自主共识性粒子群,并将其与历史保护建筑群落和场地原有公共空间进行互动,沟通区域内历史建筑群,形成新的公共空间生成依据及系统。此外,其粒子运动信息、坐标信息、群体轮廓、密度、与互动目标的最短距离等,都能够被量化为公共空间生形条件。总的来说,此公共空间的形态生成依赖了多代理系统底层互动逻辑的自我迭代,而非传统参数化设计的统一逻辑建构,生形过程符合“涌现”思想,自主共识粒子群体以集中形式或分散形式形成了主要公共空间与私密性较强的空间。粒子群通过自主共识原则,自发地生长出了联系片区重要建筑与公共空间节点的网络形态,达到了探讨公共空间布局的目的。最终生成的可被识别的有机连续网络形态,提供了形态信息以能够在将来的研究或实际生产中构建结构空间以固化模拟结果。其固化结果的网络结构、空间效果、整体肌理都体现了历史建筑群落在场地中的共识公共空间体系特征。