文史精粹

2020-08-19

被神化的“薏苡”

薏苡是一种草本植物。“薏”的本意在《尔雅》中这样描述:白色的果仁,晶莹剔透,核心间有淡青色。古籍 《神农本草经》载,薏苡“形似珠而稍长”。自古便有“神珠薏苡”一说。

传说,大禹的母亲吞服“神珠薏苡”后,受胎生下大禹。据《史记·夏本纪》载:“禹母修己见流星贯昴,又吞神珠薏苡,胸坼而生禹。”

薏苡似珠,史上还因此引出一段冤案。据《后汉书》,东汉名将马援,奉汉光武帝刘秀之命,远征交趾(今越南北部)。北军不适南国水土,军中染瘴者甚多,马援在当地民医的指导下,用薏苡疗疾,病者因此得愈。待马援平定南疆凯旋时,带回几车薏苡药种。谁知马援死后,朝中有人诬告马援在征南时大肆搜刮民间珠宝,从南方带回的便是搜刮来的几大车明珠。

这便是“薏苡之谤”典故的由来。后世诗人便以此入诗,以浇块垒。元稹有句:“珠玑当尽掷,薏苡讵能谗。”杜甫有句:“稻粱求未足,薏苡谤何频。”白居易则更为直接:“侏儒饱笑东方朔,薏苡谗忧马伏波。”

薏苡还是一味中药,早在《神农本草经》中就有记载。唐代《食医心镜》中写道:“薏苡仁粥治久风湿痹,补正气,利肠胃,消水肿,除胸中邪气,治筋脉拘挛。”

李时珍在《本草纲目》 中说:“薏苡仁属土。阳明药也……久服,益气轻身。”薏苡煮粥,药效似乎更佳,“薏苡仁粥除湿热,利肠胃”。

北宋张师正在《倦游录》中,还有薏苡疗疝疾的记载,说的是南宋著名词人、抗金志士辛弃疾:“辛稼轩忽患疝疾,重坠大如杯。一道人教以薏珠用东壁黄土炒过,水煮为膏服,数服即消。程沙随病此,稼轩授之亦效。” (文/周 明)

风筝之名咋来的

风筝古称纸鸢或“鹞子”,是一种民间玩具,用竹篾扎成鸟、兽、鱼、虫等各种形状的骨架,糊上绢或纸,系以长线做成。放飞时,拉着系在风筝上的长线,双手抛起,风筝即可借助风力升入空中,片刻之后,风筝便会随风扶摇,冲入云霄。

风筝古名纸鸢,鸢即老鹰,纸鸢就是纸糊的老鹰。

风筝最早源于两千多年前的春秋战国时期,当时山东潍坊有位画匠,见鸟鹊在空中飞翔,突发联想,就做了一竹鹊随风而起,即“削竹为鹊,成而飞之”。其后,便有了“作木鸢以窥宋城”之说。传说鲁班当年就曾制作过木鸢飞上天空,首次用于战争侦察之中。

据说当年,楚汉战争时,韩信等人率汉军围项羽于垓下时,曾以牛皮制一硕大皮鸢,夜间放飞空中,下置善曲之人,吹思乡之曲,奏四面楚歌,其声悲切。楚军八千子弟闻之,触发思乡之情,尽皆散去。还让人乘坐皮鸢飞入半空,夜间扮作天神,连声呼唤:“霸王归天!”“霸王归天!”诱使项羽上当。使得项羽误以为“兵败垓下,乃是天意”,于是放弃江东,自杀身亡。这可以说是风筝最早用于战争的一例。

五代时的李邺在纸鸢上拴只竹哨,经风一吹,发出声音,恰如古筝之音,从此就将纸鸢正式改名为风筝。

唐代以后,木鸢逐渐被纸鸢所代替。风筝在中原亦开始盛行。清代以后,全国出现了一批能工巧匠,专门制作销售风筝,且品种多,花样新,如有母子型、鸳鸯型。状鸟状物,栩栩如生。

值得一提的是,风筝曾给人类的发明创造以启迪。1752年,美国科学家富兰克林用金属丝和绸制成风筝,放飞空中,观察实验,雷雨天发现放电现象,从中受到启发,第二年便发明了保护高大建筑物的避雷针。19世纪,俄国科学家还根据风筝原理研制出了世界上第一架滑翔机。

(文/蔡诗安)

“门生”是指哪些人

门生在我国古代有极其特殊的地位。门生的出现和我国古代选拔人才的方式有关。

汉代,朝廷选拔人才的方式为察举制和征辟制。主持州郡察举的列侯、刺史、郡守称举主,主持征辟的公卿称府主。由举主、府主们负责为朝廷察举、征辟社会上的贤士,被举荐的人有机会被朝廷重用,因此,大批追求功名利禄之士纷纷投靠举主、府主门下,这些人就是门生。

到东汉中后期,这些门生逐渐与宗师形成私人依附关系。他们唯主人命令是从,不仅要给宗师送财物讨得其欢心,还要为主人四处奔走,甚至要为主人行不法之事,是主人忠心耿耿的走卒。到了魏晋南北朝时期,门生逐渐分化成两部分:一部分相当于佃客,地位较低,主要从事军事活动和生产活动;另一部分是比较富裕的庶族地主,他们为了提高社会政治地位,往往通过送礼行贿,投靠高门世族,求取官职。

唐代以后,察举制、征辟制渐渐不被重视,科举成为最主要的选拔官吏的制度。科举考试中,考生得中进士后,对主考官亦称门生,虽有投靠援引之意,但已没有了依附关系。参加殿试被录取的人其后也往往自称为“天子门生”。而后世门生,则只有学术上的师承关系了。所以,门生就逐渐成为“学生”的代名词了。

古人刺字为哪般

在历史题材的影视剧中,我们常常看到古人在面部、臂部、背部等身体部位上刺字。那么古人为何要在身上刺字呢?笔者查阅了史料,发现大致有三种情形。

一、刺字是古代的一种刑罚,亦称墨刑,汉代称黥刑。于罪人面上刺字,以墨涂之,故称。汉文帝废黥。魏、晋、南北朝虽有逃奴、劫盗刺字之制,亦旋行旋废。隋唐皆无此法,《唐律》十二篇,不言刺字,五代后晋天福中始有刺配之法,宋元盛行,据罪状之不同分别在犯者面部、额部、项部、臂部或身上刺字,用以标明犯罪事由及发遣地点。

二、宋代军制,军士常须刺字,以作标记。《宋史·兵志七》:“今若给一色银绢,折充例物犒设起发,召募人作义勇,止于右臂上刺字,依禁军例物支衣粮料钱。”从赵匡胤开始,为了加强对军队的管理,“刺字为兵”就成了一种规范运作的制度,只要是应募入伍的士兵,都要刺字,目的是防止士兵逃跑或者犯法,便于监督和管控。

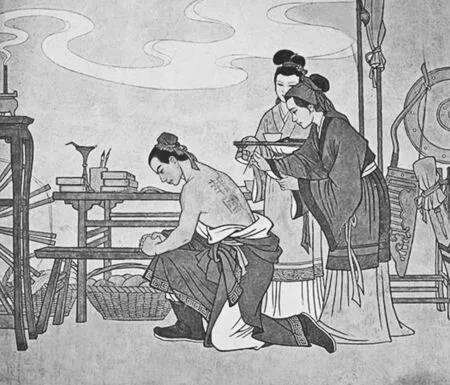

岳母刺字图

三、刺字明志。岳飞是南宋抗金名将,其中岳母刺字的故事家喻户晓。岳飞刺字始见于元人所编的 《宋史本传》,书云:“初命何铸鞠之,飞裂裳,以背示铸,有‘尽忠报国’(后世演义为“精忠报国”)四大字,深入肤理。”但书中未注明此四字出自岳母之手。北京师范大学历史系教授游彪认为,岳飞的母亲姚氏是一个农家妇女,识字的可能性不大,有可能的是,岳母请人在岳飞背上刺字,以激励儿子奋勇杀敌,报效国家。

刺字是一项专门的技艺,有严格的操作程序和技巧,绝非一般常人所能。《水浒传》第八回说,林冲被“脊杖二十,刺配远恶军州”,“唤个文笔匠,刺了面颊”。第十二回说,杨志被“断了二十脊杖,唤个文墨匠人,刺了两行金印,迭配北京大名府留守司充军”。由此可见,刺字要请专业人士操作。

(文/李学开)