敦煌北凉北魏石窟壁画的制作工艺(下)

2020-08-17

敦煌石窟壁画的绘制顺序及方法

平棋图案 第435 窟 北魏

1.洞窟墙壁划分的方法

在做好泥地仗之后,绘制洞窟壁画的第一道工序,是根据洞窟的大小、窟型及内容,对所绘墙面进行大的划分。敦煌早期洞窟的壁画都是有一定规划的,顶部一般画装饰图案:藻井、平棋、椽间自由图案等;四壁腰部画佛像和主题性故事画;其下画小身供养人行列;四壁上端绕窟一周,画天宫伎乐;四壁下方画金刚力士;其余壁面密布千佛。

在北魏第251 窟、254 窟、248 窟,西魏249 窟壁画中,有的地方被色彩覆盖,而在有些露出墙底的泥地仗上,都可看到许多清晰的土红色线。有竖的垂直线,主要是不同内容之间、大画面之间的分隔线;而出现在说法图正中间的红线,主要是为这幅单独的画面中起中轴线作用的。另外,在每个千佛像正中心的红线,也是起相同的作用。也有很多横的红色线,主要是作水平之用。如果仔细观察这些土红色线,会发现不是用手工画上去的,这些线的边缘不光滑,周围有很多的毛刺及喷溅的小色点,是色线绳经拉扯受力后撞击在墙面上出现的效果,这是典型的木匠们在木头上取直线时采用的方法,即用墨斗拉色线绳将线拉弹到木头上去时,线才会呈现这样的形态。

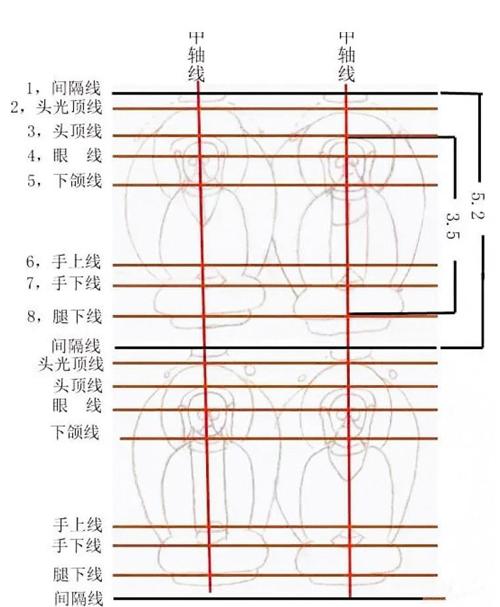

千佛比例位置线分布图 北凉 第 272 窟

另外,壁画中对圆形、正方形的绘制也是有一个逐渐认识和熟练绘制的过程。第268窟、第272窟、第251窟、第254窟、第259窟、第260窟、第431窟、第435窟等窟顶,都有圆形的莲花图案,这些圆形有大有小,有藻井中心独幅的,也有平棋图案中并列连续的。如北凉第268 窟窟顶平棋图案中的圆形莲花,可看出已经是使用了“规”来画圆形,但也许是工匠的绘制水平或对处理圆形还没有足够的经验,对圆形、方形在绘制时对边缘不够重视,用笔也较随意,故显得不规整而粗糙;至北魏第251窟、第254窟、第259窟、第260窟、第431窟、第435窟等顶部的方形藻井和莲花圆形,已经绘制得非常准确而精美了。其中435窟窟顶平棋图案的圆形中,因为颜色没有覆盖,可清晰地看到使用墨斗弹拉的土红色起稿线,呈“米”字形状,这是画工为了规范平棋图案中的方形和为圆形找出中心点,所使用的方法。

2.壁画起稿的方法

(1)直接起稿法

通过上面对整窟墙体进行大块面的整体划分之后,就开始按照计划好的内容来处理画面了。第一步就是起草稿。在敦煌早期的窟中,可看到整窟都是用土红色线勾画出具体的形象,是画师用毛笔直接在墙壁上画的草图。从画面上也可看到画师画草图,所用绘画工具为软性的毛笔,一般是用毛笔蘸淡土红颜色直接在墙壁上勾画的。整窟都是用淡土红线粗略地勾画出人物的位置动态、轮廓衣饰,包括图案。画工们在长期的绘制过程中,练就了娴熟的绘画技能,有些画可能有参考的样稿,进行大概的参考和临摹,而有些则是他们临时创造发挥。

(2)比例划分起稿法

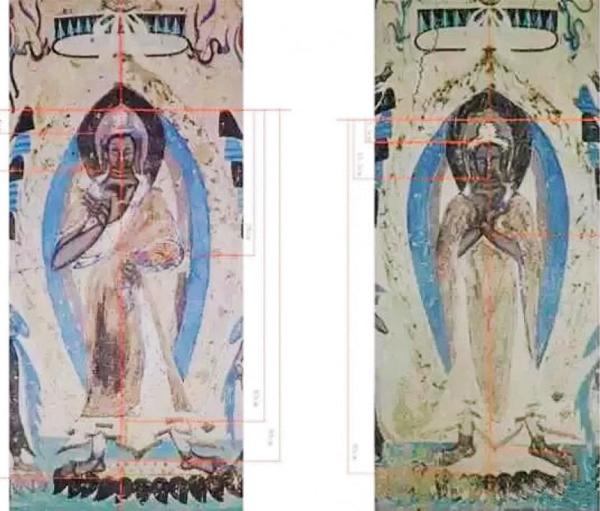

左:第249 窟 北壁佛像;右:第249 窟 南壁佛像

北凉三窟为禅窟,壁画的主题内容为说法图、佛传故事、本生故事,是以人为主体的,内容及构图仍受印度和西域的影響,即只表现故事中最具代表性的情节。由于窟型较小,画的幅面不大,较为概括简练。到北魏时,洞窟形制发展为中心柱窟,窟室增大后壁面面积也相对增大,而作为大画幅成败的关键,就是画面中大的比例关系的掌控。画面的中心人物佛像,已经从北凉如272 窟北壁说法图中的佛像约53 厘米,增加到如北魏254 窟北壁降魔变中的佛像约1.95 米大了,如果还用直接起稿的方法随手勾画出,就易出现比例失调、结构松散的现象。所以,此时针对独幅画面中人物的比例问题,就运用了比例划分的起稿方法。这种方法被当时及后代的绘制者所广泛使用。

从北凉至隋的说法图中,都可以看到主佛正中心那条自上而下的红色中轴线,说明在这段时期里,画师们都是使用中轴线,来确定相对独立的大画幅中人物的上下左右之比例关系。从后期的说法图中,可看到这两种起稿法混合使用得越来越成熟,使得构图、人物造型及比例关系更趋准确和严谨,在画面上产生对称、稳定、庄严而祥和的气氛。这些因素使说法图这种图像模式持续流传,并对后代产生深远的影响。

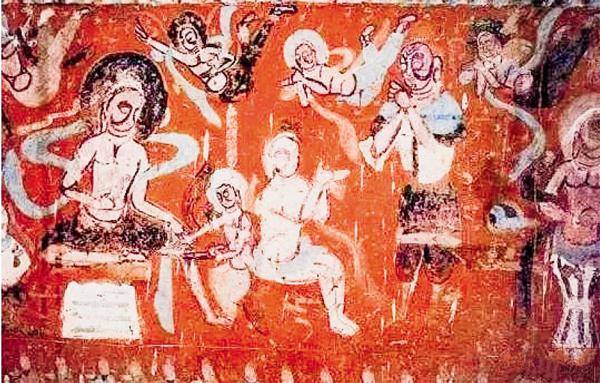

275窟 尸毗王本生 北凉

在早期窟中,几乎窟窟都画有千佛像,因为数量很多,但要画得规整划一,表现出千佛特有的“光光相接”的效果,就必须按严格的尺寸来画千佛。第272窟、第263窟、第251窟、第254窟、第288窟、第248窟、第257窟等千佛像,都可看到一排排的宽窄不一的土红色横、竖线,似经纬网格状分布。这些经纬线是与全窟总体布局同步进行的。这些红色比例线大多被上层的颜色覆盖看不清了,只有从露出的泥地仗部位还可以看到。

千佛比例线的划分,是将竖排的千佛从人体中间自上而下拉弹的竖线为其中轴线;纵向的横线既是人体比例线也是确定某些局部的上下位置线,所以,横线较竖线划分得更为细致。古人总结的关于人体比例关系的口诀,在近代民间的画师中还在使用和流传,如“行七坐五盘三半(人身体立相七头高,坐椅五头高,盘膝坐三头半高)”。不同时期略有不同,如北凉272 窟的千佛坐姿比例为标准的三个半头高。而北魏254窟和西魏249 窟的千佛坐姿比例为四个半头高。

另外,画师在画千佛时为了取得相同的尺寸和位置,在确定位置线时各时期大致相同,只有某些局部的划分略有不同。

3.洞窟中画幅的对称处理

另外,说法图,在同一窟中与之相对的,对面壁上的另一幅说法图,其在窟中的位置、大小,佛像的造型动态、绘制的手法、色彩及整体风格非常地接近,比例关系及尺寸也大约相同。如248 窟南北壁中央说法图中的佛像;249 窟南北壁中央说法图中的佛像、251 窟南北壁东侧说法图中的佛像等;由此可看出整窟中对画幅的处理是完全对称来画的。南北壁说法图中的佛像如此相近,可理解为是画师用同一幅画稿,在两壁的绘制中进行了参考或临摹。所以,才会在尺寸比例、造型风格、绘制技法上有如此多的相似之处。

4.壁画绘制的顺序(275 窟与254 窟之比较)

每个时代在艺术理想上有不同的追求,艺术家也有个人的表达方式。在一定时期画家群体和个人的实践中,材料与造型、色彩形成了相对稳定的结构,这种相对稳定的结构就成为绘画传统。我们比较了北凉275 窟和北魏254 窟的敷色勾线顺序,发现这两个窟整体的视觉效果是,275窟的颜色处理很浓厚饱和,但颜色效果却显得明亮绚丽、单纯质朴;254 窟的颜色处理得很薄,但因为变色却使画面显得厚重沉稳而富于多层次的变化。

(1)相同处是背景都处理为红底色,不同之处是一个鲜艳,一个灰暗。主要是選择的颜料不同,效果也就不同。275 窟整窟用土红色为主色调,红土性质稳定,没有变色;而254 窟因为红底色是由红土加铅丹混合而成,铅丹由于空气中氧的长期作用氧化成棕黑色的二氧化铅了,造成通壁乃至全窟的主色调都变为棕黑色。

(2)同为红底色,但刷染红底色的方法却不同。从275 窟北壁的本生画上可看到,在刷染红底色时留下了很多空白,即泥地仗是专门留下来的。要在泥底上预留底色,就要用掏染的方法。这种掏染背景色的方法,和用大刷子平刷背景色是有区别的,大块面平涂是不考虑下面的形,如同刷墙是整体覆盖的。而掏染法是要画师在草图画好之后,对画面中的每块图形里所使用的颜色做仔细的安排,之后用小笔把需要红底色的地方填染,不需要红底色的地方则要绕过去,直到一点点的全部涂完红底色。掏染法在作画时是要极其小心的,既不能染错位置,也不能染坏了需要保留下来的形体,同时还要照顾周边的其他形象。北凉北魏时期主题性壁画的背景色,普遍采用了这种掏染法来绘制。

(3)人物肤色的晕染方法是相同的,但一个白、一个灰,效果大不相同。原因仍在底色上。第275 窟的人物肤色底层为土红色之上覆盖白色,之后才叠染;第254 窟则是在红土加铅丹刷染的底色上直接叠染肤色的,所以肤色通体变为了黑灰色。有的肤色虽然在叠染之下罩染了一层薄薄的白色,但仍然不能改变其变色为紫灰色。

(4)北凉北魏时期人物肤色的晕染采用了特殊的叠染技法,即是受西域影响的“天竺遗法”“凹凸晕染法”。但阿旃陀壁画的晕染法可看出画家是很严格地按照人体骨骼的结构来染的,但发展到新疆再传至敦煌,这种晕染法已经完全概念化、程式化了。从敦煌北凉、北魏时期的窟中,都可看到晕染人体已不是严格地按照骨骼肌肉的体块关系来进行晕染,而是沿着人体轮廓的边缘线来晕染,更为意念化。(摘自“丝绸之路”公众号)(编辑/小文)