我为何珍藏《金训华之歌》

2020-08-17黑龙江王树人

◎文/黑龙江·王树人

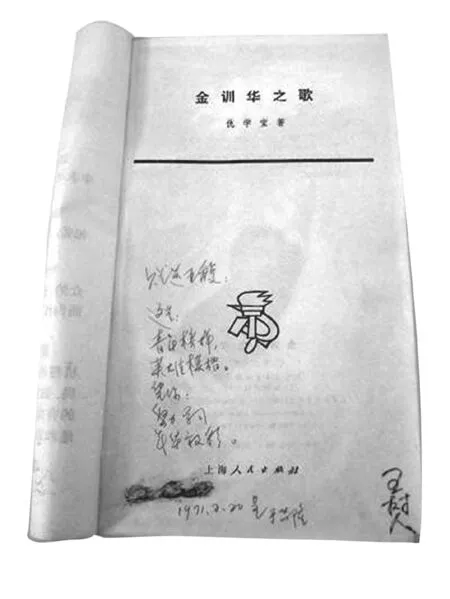

《金训华之歌》(仇学宝著,上海人民出版社1970年8月出版发行)是我珍藏的一本“文革”时期出版的书。有人可能要问:你为何要珍藏“文革”期间出版的书籍?难道你不知道那个年代出版的书籍都是按“四人帮”的所谓的“三突出”原则创作的?这话不能说不对,但我珍藏《金训华之歌》是有原因的。

说起金训华,现在6 0 岁以上的人可能都不会忘记。1969年的12月4日,《人民日报》在头版头条转载了《红旗》杂志第12期发表的评论员文章《革命青年的榜样》、金训华烈士的日记摘抄和水粉画《毛主席的红卫兵、革命青年的好榜样——金训华同志》。此后,学习金训华的活动在全国逐渐形成高潮。为何要大张旗鼓地宣传和学习金训华?因为这位上海下乡知识青年是为抢救国家物资而献出年轻生命的。金训华,1949年出生在上海。“文革”开始时在上海市吴淞第二中学高中一年级读书。1968年高中毕业。1969年5月,金训华和一大批上海知识青年到黑龙江省农村插队落户,被分配到逊克县逊河公社双河大队。三个多月后的8月15日下午,因暴发特大山洪,年仅20岁的金训华为抢救国家物资(两根电线杆)牺牲于激流中,后被追认为中国共产党党员和革命烈士。

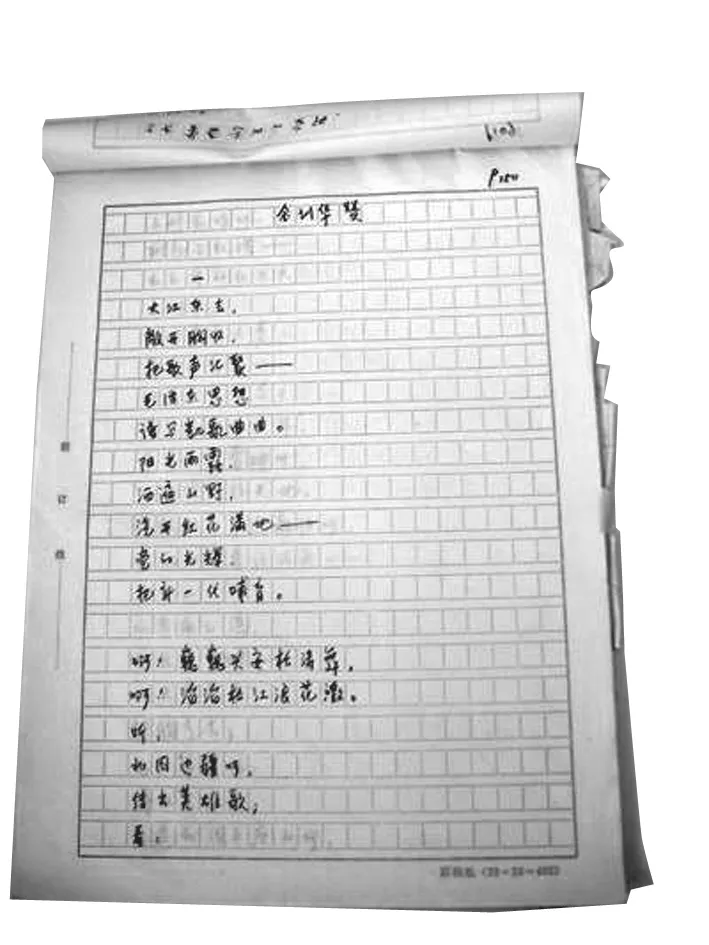

金训华牺牲的那年9月,比金训华年长一岁,也是1968年高中毕业生的我,作为回乡接受再教育的知识青年,被家乡的富源中学找去当代课教师。当年12月,当金训华的“英雄壮举”见诸报刊后,我被深深地感动了。于是,经常用诗练笔的我决定写一首长诗,来赞颂这位和我年龄相仿的“革命青年的好榜样”。我就利用业余时间写起了以《金训华赞》为题的叙事长诗。到1970年的5月,经过几易其稿,长达450多行的《金训华赞》定稿后,我把它邮寄给了省城一家报社的副刊部。一个多月后,我见未被发表,就把《金训华赞》又修改了一遍,重新誊写后邮寄给了上海的《文汇报》。但直到1971年,我在巴彦县兴隆镇的新华书店买到仇学宝(工人诗人,这是我多年后知道的)写的由上海人民出版社出版发行的叙事长诗《金训华之歌》,我写的《金训华赞》也未被刊发。自己写的诗未被刊发,买到别人写的同一题材的诗后,二者一对比,我发现自己写的《金训华赞》与《金训华之歌》确实相差甚远。但这并不是我要珍藏《金训华之歌》的主要原因。我之所以把《金训华之歌》一直珍藏着,这和我的妻子卢雅馥有直接关系。

我和卢雅馥结为伉俪之前,我俩既没有同学关系,也没有朋友关系,也就是说,我俩根本谁也不认识谁。“文革”期间,她于1967年8月从黑龙江省阿城师范学校毕业后,被分配到她的家乡黑龙江省巴彦县振平公社当了中学教师,而我于1968年10月高中毕业后,回乡成了“接受再教育”的农民。一年后我被巴彦县富源公社中学(所在地就在我家住的屯子)找去当了代课教师。1970年冬季的一天傍晚,和我同在富源公社中学任教的一个李姓女教师突然来到我家。她开门见山地对我说:“你母亲早就和我说过,让我给你介绍个对象,我看你小伙子人不错,就真把这当一回事了。我认识一个叫卢雅馥的女教师,她各方面都不错,今天就来当个月下老,把她介绍给你。你同意不同意?”听了李老师的话,我想了一下说:“我不同意。因为我现在是个代课教师,说不定哪天就被弃用了,可人家是挣国家工资的,就凭这一点,这事是决不可能成的,所以只能谢谢您的好意了。”李老师又接着说:“我来找你之前,已经把你的情况向卢雅馥介绍了。一听我说你最喜欢读书写作,她不但没意见,还说她就喜欢有知识的人,有没有正式工作那是次要的。同时,她还流露出了希望能拜读一下你的作品的想法。”我当时虽然一口回绝了这门“亲事”,但出于对李老师盛情的感谢,还是把自己的一部刚整理成型的反映农村生活的诗稿拿出来交给了李老师。十天后,李老师又来找我。一见面,她先把我的那部诗稿还给了我,接着说:“人家卢老师已经拜读了你的杰作,还给你写了一封情书,在诗稿里面放着呢,等我走后你自己看吧。她还让我转告你,说不管你同意不同意,她都想同你见上一面。”李老师走后,我翻开诗稿一看,所谓的“情书”,竟是一张风华正茂的年轻女子的“玉照”,“玉照”的背面写道:“你爱诗,我就是诗!”仿佛一见钟情,这一句话是我俩的“定情物”。又过了三天,我与从五十里之外赶来的卢雅馥见面,倾心交谈了一下午。情投意合的我俩就定下了终身大事。我当时对她说:“咱俩虽然订婚了,但却不能结婚,先谈恋爱吧,因为我还要考大学,等我大学毕业后才能结婚。”她说:“行。等你考上大学后我供你。”

后来,在我与卢雅馥的交往中,我有时去她家,她有时来我家。1971年2月20日,卢雅馥来到我家后,我俩在谈论起我的写作时,我说我曾写了一首长诗《金训华赞》,但寄出两次均未被发表,却买到一本别人写的《金训华之歌》。卢雅馥说:“金训华的英雄事迹,我在报纸上早看到了。他比你小一岁,比我小两岁。真可惜。”接着卢雅馥翻看了我写的《金训华赞》后说:“这首诗写得很好啊,怎么发表不了?是不是太长了?”我又把《金训华之歌》交给她并说:“你看看人家写的,就知道我写的逊色在哪了。”饭后,卢雅馥要骑自行车返回五十里外的家,我说:“把这本《金训华之歌》送给你。”说着就用红钢笔在《金训华之歌》的封二上写下了这样一段话:“赠送亚馥:这是青年榜样,英雄楷模。望你努力学习,年华放彩。1971、2、20呈于兴隆”,然后把书放在了她的书包里。

1971年农历六月二十五日,上大学已无望,正在呼兰师范学校读书的我和卢雅馥结婚了,这一天正巧是卢雅馥的生日。婚后,卢雅馥调到兴隆镇的兴隆二中工作,也把《金训华之歌》带了回来。所以,这本曾和我与我的妻子卢雅馥的爱情有关联的《金训华之歌》,后来就一直被我珍藏着。有时,当我和妻子翻出这本书时,还能愉快地回想起当年恋爱时的那些往事。

使我万分悲痛的是,退休不久,卢雅馥得了不治之症,经过15个月的全力救治和精心护理,还是于2013年9月17日病逝。因此,我把我珍藏《金训华之歌》的经过和原因写出来,也是为了怀念我的妻子卢雅馥,同时借此告诉在天堂的妻子,我会把这本曾经见证过我俩恋爱经历的《金训华之歌》一直珍藏下去。