凡俗禅

2020-08-17左中美

◆左中美

留

留。

在看到这个题目的时候,我忘了当初写下这个题时想要表达的东西。

我包里有一张纸,是我有一次从网上下载打印的中国邮政资费标准。之前一段时间我常去邮局寄书,邮局窗口有一两个工作人员,业务生疏,常常“讹诈”我,我拿这张资费表对付他们。这张纸从正面对折以后,在两个背面的空白上,一面上我记了几个地址,另一面,我记了几个偶尔想到的小题,包括之前一篇稿子里已经写过的几个,另有几个是想着什么时候写写的,“留”,是其中的一个。

留。

留什么呢?我努力地回想,却就是想不起当初写下这个字时想要表达的东西。只想起来,这个字是春节之前那段时间的一天上午在办公室里写下的,当时一起写下的还有另外一个题,现在看了也还记得。包括在这前面写下的三个题,看了还能想得起。只是这个“留”——留什么呢?

我记起写下这个题的那个上午,办公室里阳光满布。我先是看了书,后来得了触动,从包里拿出这张纸,写下了“留”前面的那个题。而“留”,我却一点也想不起来是因为书里的触动,还是因为别的什么,只能约略肯定,我那时想要“留”的,应该是和温暖或者美好有关的东西。

过了一个年回来,总共六七天时间,气温已经回暖了不少。而早晚还依然有些寒冷。——留什么呢?我看着纸上的这个字想着。

留阳光。每天上午,阳光总是暖暖地照在办公室里,我看书,做事,有时和同事闲聊几句。为着这办公室里的暖,我有时候憋着尿,不想去卫生间。记得之前有一个晚上听大理广播电台的广播,里面刚好说到这事,说冬天天气寒冷,许多人因为怕冷而憋尿,不愿跑去上侧所,说这样对身体不好,时间长了会引发膀胱炎什么的。可是上午在办公室,我还依然这样,不得已上一趟卫生间,回来之后得好半天才能暖回来。还好,这办公室里有这样好的阳光。

留爱。上午在办公室读朋友晓洁写的《父亲》。父亲离开我们整整十年了。多年来,我一直想写点关于父亲的东西,却不知道从何下笔。晓洁在文章的开头这样说。她说,父亲太普通了,普通得让人不知道写点他的什么好。而父亲的爱,却又是无论如何浓墨重彩的文字都无以表达的。这篇《父亲》全文有七千多字,我面向窗口的阳光在电脑屏幕上读完,读得泪满双眼。在文章的后面,晓洁写到她的几个侄儿侄女羡慕她年少时在老家的“幸福”生活,晓洁的母亲打断说:“幸福什么呀,饭都吃不饱。”而她却在心里想着:那些时光的确是幸福的,因为,在那时光里有父亲。

留时光。春节回到老家,初二那天擦黑去拜望我二姑和姑父。去到的时候,一只大狗从正房的台坎上猛地吠起来,二姑听到声,赶紧从门里探出来。屋里没有开灯,表兄和表嫂从西房里出来赶狗,引我们进了二姑和姑父的屋,开了灯。姑父今年身体不太好,精神有些萎。二姑看起来还硬朗。姑父今年八十,二姑比姑父大两岁,已经八十二了。四姑上前年去了,七十二岁。三姑年前冬月里也去了,七十八岁。母亲她们四个姐妹,如今只有二姑和母亲了。愿时光,善待我至爱的亲人,愿二姑和二姑父、愿我的大爹(四姑父)、愿我的母亲健康,愿他们还有更多的时光,让我可以年年回到这不变的温暖。

我是在后来才终于想起那天上午在办公室写下这个“留”字,是因了这之前的那天中午,饭后在阳台读《散文》,就要读完了的,想着读完了便去午睡。这时候,看见最后那一篇的题,叫《原上花》,约略地看了一眼,觉得很喜欢,于是合上书本。

——且先别看完,留着一些喜欢和美好,给下次。

家居,出门,回家

我在家里时所做的事,不外乎这么几种:读书,喝茶,写字,做家务,家务包括做饭,洗碗,扫地拖地,洗衣服,擦灰尘,整理东西,给两三盆叶子浇浇水。所有这些事都不做的时候,站在窗前看看院子里以及远处的风景。

而若是出了家门,大多数,我只有一个目的地,那就是办公室。从家到单位走路需要十五分钟,我每天清晨去,中午十一点回来;下午两点去,五点再回来。

大体上,我的情境是这样的:在家的时候,踩着点往单位赶。在单位的时候,踩着点往家里赶。有时候,遇到放长假,在假期将完未完时,会期待起上班。而在上着班的时候,又总是在下班时间义无反顾地往家赶,这一点在理论上看来好像是为了回家给丈夫孩子做饭什么的,而即便是他们父女俩都不在家的时候,下了班我也还是一样想回家,想回到那个温暖的空间里。

据说是古希腊的一位神秘哲人说的,说,人生不过就是家居,出门,回家。

每年从春末一直到初秋,我常常和朋友在晚饭后去散步。春末的时候,出去时不觉得,走着走着,就感觉了凉意,风细细地。这时候,便想要往回走,并且,在往回走的时候,不自觉地加快了脚步。回到家来,热热地哈一口气,或者再端一杯热水,之后,看一个电视剧或者一台喜欢的晚会。

长长的夏天里,晚饭后天光长,我们有时候走得远。走到远的时候又想回家,主要是脚累了,又或是口渴了。

初秋的时候是被那天光催着的。出去的时候,或许太阳还有半尺,未及走出城,太阳已下去了。风里带了寒意。我们去城外的团山,夏天时上去可以在上面待好一会儿,而这时候上去,只走到上面便返回,来到街上也已经是擦黑了,于是加快脚步。回到家,打开灯。女儿有一次说过,说橘色的灯光让人有一种温暖的感觉。

我是极少出远门的,一年到头,或许也就一次半次。出发的时候,会偷偷地有着出逃的喜悦,小箱子里放着衣服、洗漱用具,暗喜着往外奔。只是,一旦出去了,似乎又感觉轻起来,心思没有着落。不同的地方,宾馆的标间永远有着同样的面孔。住在宾馆里,前后左右地看,不过就是两张床,电视,台灯,窗帘,电视桌下一只垃圾桶。再看一遍,还是这般。房间的烧水壶困为不常用,烧出来的水会有一股味儿。

女儿会打电话来,说妈妈我想吃你炒的菜。丈夫会在电话里说,你什么时候回来,家里东西乱了。之后,时间熬着过去。回家的前夜,一一收拾好东西。第二日,沿着一张车票或是机票,奔回家来。

而即便是平日进城逛逛街,或是三五朋友偶尔的郊游,不管逛街时买了多少喜欢的东西,也不管在山水间观赏了怎样美丽或安静的风景,末了,依然还是想回到家,回到那个有着拖鞋以及橘色灯光的所在。

在我每天上班的路上,要经过“好常来”饭店。从“好常来”饭店拐过去的人行道上,每天下午,会有一个中年的男子,手抚着一支拐杖,安静地坐在一张靠椅上。他有时候在阳光里,有时候阳光被行道树挡住,不变的是他每次都抚着那支拐杖。他的脸上皮肤白晰,神情安静里有着稍稍的落寞。看得出,他应该就住在他身旁这个小院楼上的某一套单元房里,他坐的位置,离小院的门也就七八步远。我能想到,他脸上的白,更多的是因为缺少阳光照射的缘故。

近一段时间,我每天下午上下班的时候,没有再看到那个男子。“好常来”饭店门前的那棵攀枝花开得一树灿烂,天气渐渐暖和起来了。不知道他是否已经离开了手杖,出了远门。

空

书桌上空着。

我于是在书桌的左上角放了一瓶水竹。那瓶子里就是水而已,没有加任何营养液之类的,但水竹的根还是长得很快,一段时间就细细密密地长满了半只瓶子。

水竹的叶子也长得快。我后来发现,这水竹的叶子太多,遮住了它的茎节,反失了雅致,于是用剪子将叶片剪去许多,每一枝上只留下两三叶,再看上去时,果然感觉清新了许多。

在水竹的面前放着我在看的书。我有时候在这桌上写字,做个简单的笔记,或者就是写一个信封什么的。更多的时候,这书桌从中间到右边的部分就安静地空着,每天下午太阳西斜后,阳光会照在书桌右下角的一片地方,冬天下午照着的面积比夏天时多。

家里安静着。他们父女俩在家的时间都不太多,孩子平日要上学,她爸爸经常下乡出差。父女俩除了完成各自的本职,剩下的时间大多交给朋友。家大多数时候是我一个人的。我读书,写字,喝茶,站在窗前看风景,然后,等着他们回来。家在三楼,但那父女俩回家的脚步声,还在楼下我就能听出来。

楼下院子里的那架紫藤四月来渐渐开向繁盛。这紫花,虽一年四季都有花开,但每年的四至五月,总要暴动似地倾尽繁华一回。这两日,满架紫花如倾,几已不见绿叶。那首歌里唱的“像夏花一样绚烂”,想必说的就是这样子了。每一年,当这一架紫花开到最浓烈处,夏天就会再次来临。

我站在窗前看那紫花,感觉在那浓烈里,似还空着点什么。有孩子打闹着从院子里走过,显出院子的空旷和安静。我想起来,这紫花之上,是少了两只白蝴蝶。之前这院子里多白蝴蝶,常在那紫色花间翩绕。不知道这些时日,白蝴蝶为什么没有来。又或者是来过了,而我没有看到。

少了的还有几只小麻雀。那些小麻雀,一向就像是这院子里养着似的,常常欢快地飞到院子的地上活动,许多时候又在紫花和旁边档案局的楼顶之间来回地飞。这个下午,院子里和档案局的楼顶上都安静着,没有它们的身影。

博客一个多月没有更新。有朋友问到近日又写了什么东西,我说,只是闲呆着。每天,天亮得越来越早,日子越来越长。我母亲就喜欢这样的长日。记得小时候,奶奶每天做好了饭,总嫌母亲做活回来太晚,母亲就说,做好了饭你们就先吃,不要等我。那时候母亲常说,她总是恨不能砍个树杈,把日头顶住,不让它落下,她好再多做些活。如今母亲老了,可是,她恨天光短的心还是一直没有变,傍晚放牛回来,母亲又要去菜地里侍弄一番,直到黄昏,母亲才提着水桶回来。

前日下午在办公室,有同事问,现在是算春天么还是怎么呢?我说之前在日历上看过,记得是五月四日还是五月五日立夏。同事于是说,那应该还算春天。阳光依旧每天早晨照在办公室里,之前,同事们忙完了工作时会来这里烤烤太阳,这段时间渐渐地没有了。虽然风还是很大,但天气预报里每天的最高气温都在26度以上。时间在春与夏之间安静地空着。

夜里临睡前欲关手机,无意地打开QQ看了一眼,看到一个久不见的朋友竟在了——朋友们中间,有许多总是在着在着就彼此悄然地远了。我在写话框里写下问候的话,写完,按“完成”,按下之后,完全弄不懂是怎么回事,屏幕上面一片空白,没有一字。想着或许是一个意外,于是,把原来的话又重新写了一回。结局如前,在按过“完成”之后,屏幕又是一片空白。实在弄不懂,于是把QQ返回到首页,却看到那边,朋友的头像已然变成了灰色。

楼下院子里的那棵攀枝花,一个月前花谢之后,灰色的枝条还一直空着。这三五日,看到向阳的枝上隐隐出了几星嫩绿。记得去年,也是这个时段,我曾记了一篇小文,写到这树上初发的绿。

这些绿,它们一天天生发,显现,等待着在就要到来的夏天里,撑开成一树绿阴。

——应该不远了吧。

散步

二月末的时候,去东边城外的团山小径散步。走到上段,发现在路的下面有一丘田里,开着密密的宝蓝紫的花,幽柔的一片,看过去像一片童话,或者是梦幻。

后来到小径的尽头,看到在路西面的田野里又有一片这样的紫。夕光淡淡,又因离得有些远,那一片紫花看过去,像是一片静谧的云霞,于傍晚落在这田野里。

“是苜蓿吧。苜蓿是一种牧草。”朋友这样说。

这也算是小城的一个好。出了家门,不用走太远,就有田野的景色。小城最近的一小片田野,在雪山河二大桥下,沿河的一溜田畴里,依着季节种着不同的作物。有一年夏天,那其间的一丘田里开过洁白的荷花。春天里,桥下的菜花开得一片灿烂。最宁静的是秋天,稻子的黄依着田埂的弧度,一弯一弯地向上叠去,这时候,小城就显得特别地安宁。

团山是我们最常去的地方,过二大桥,穿过县城东片区,沿着细而安静的水泥小路,一直走到上面。路的左面是山包,右边是田畴,从春到秋,山上的树木以及田畴间的作物,悄然地变幻着季节的色彩。路的东面,隔着小箐的对岸,一片田畴依着山势斜斜地叠上去,至上端,有一片面积不小的雏竹,看着像是要卖去做绿化的那种。

去团山走有几个好,安静,有景,一来一回,时间大约在一个小时,恰到好。

大约是十日前,傍晚又去时,看到路下的田畴间,麦子已然由黄转白,也许明天,或者是后天,这些麦子就要被收割。那丘之前的宝蓝紫的花已经不见了,剩下安静的田在那里。在另一丘田里,深碧的饲草被割去了一半。紧挨路边的水渠下,一方小小的田里,短而小的横向的田垅间种上了红薯藤。

城下的老街和云龙桥也是常去的。过了云龙桥,有时再沿着江岸的土路走走。路下的麦田,这个时节也在等待收割。其间相间着安静的农家,以及清新的菜地。

云龙桥头的文殊院里有金银花。去年夏天,有一位外地的文友过来,我和朋友姚静在上午陪他去走老街和云龙桥。过了桥,上文殊院,在院中花架下的水泥小桌上喝了一壶茶。那花架上爬的,正是金银花。时间大约是七月中,金银花一朵一朵清伶地开着,清香氤氲。院子下方寺门的门墙头上,炮仗花开得又热烈又清宁。

共建美丽乡村 共享幸福生活

绘画/王雍军

木 琛

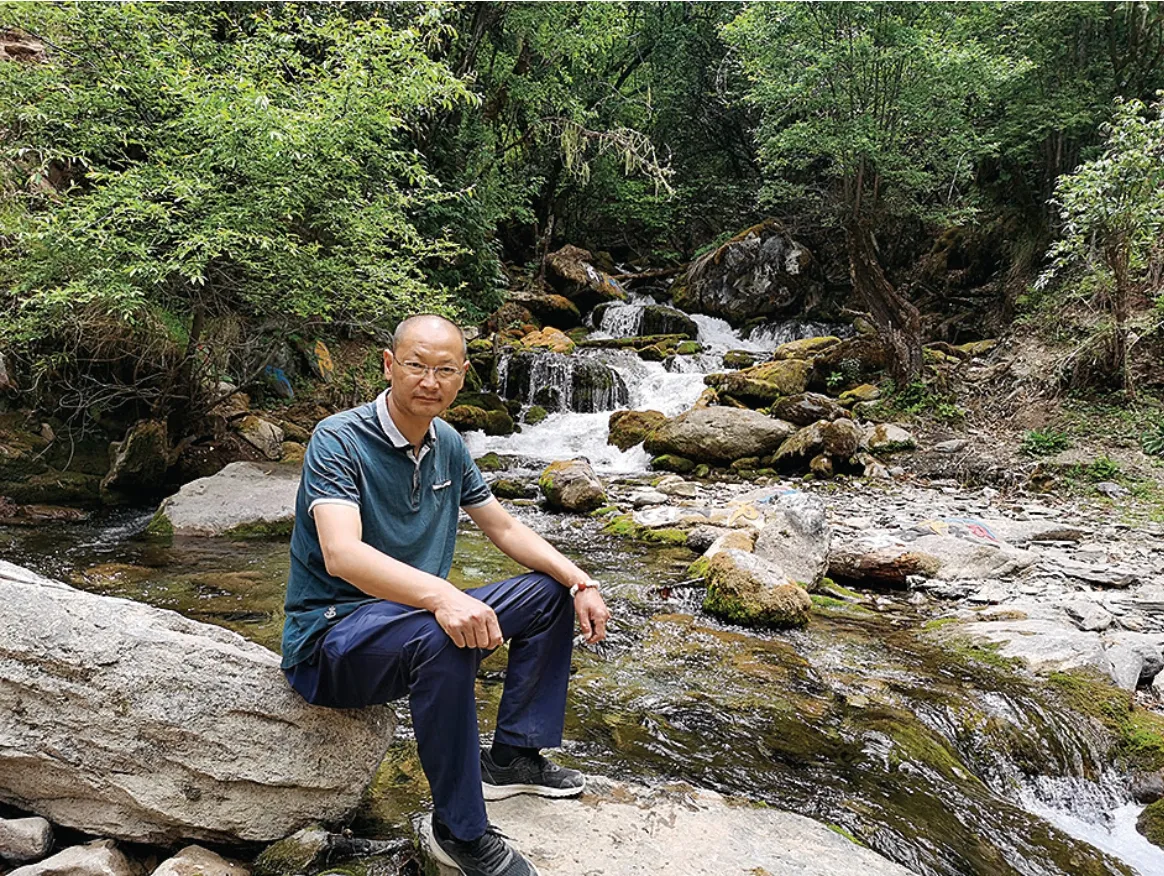

木琛,纳西族,1973年生,玉龙县人。丽江市博物院副研究馆员,副院长,从事纳西族东巴文化和民间艺术研究、传承及博物馆展览策划等工作,业余从事书画创作。现为云南省青联委员、云南印社创作委员会副主任、丽江狮山印社副社长、丽江东巴文化传承协会秘书长。

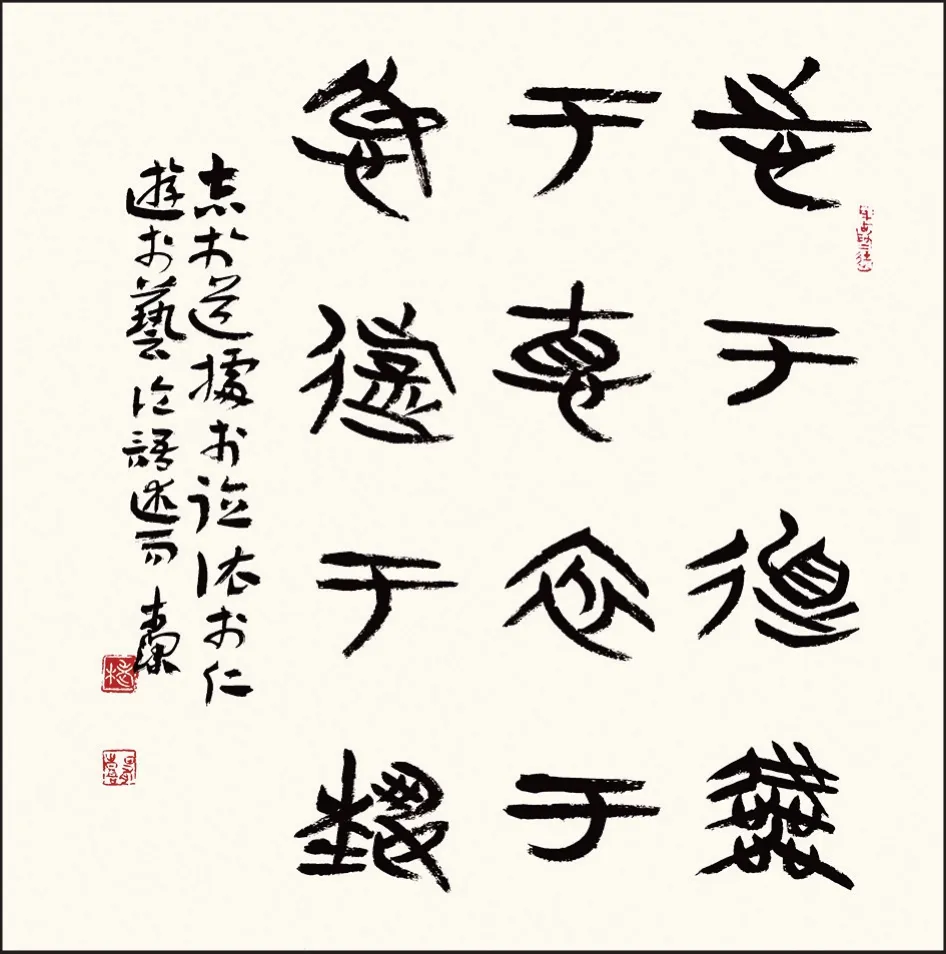

书法 春江花月夜

释文:志于道、据于德,依于仁、游于艺。

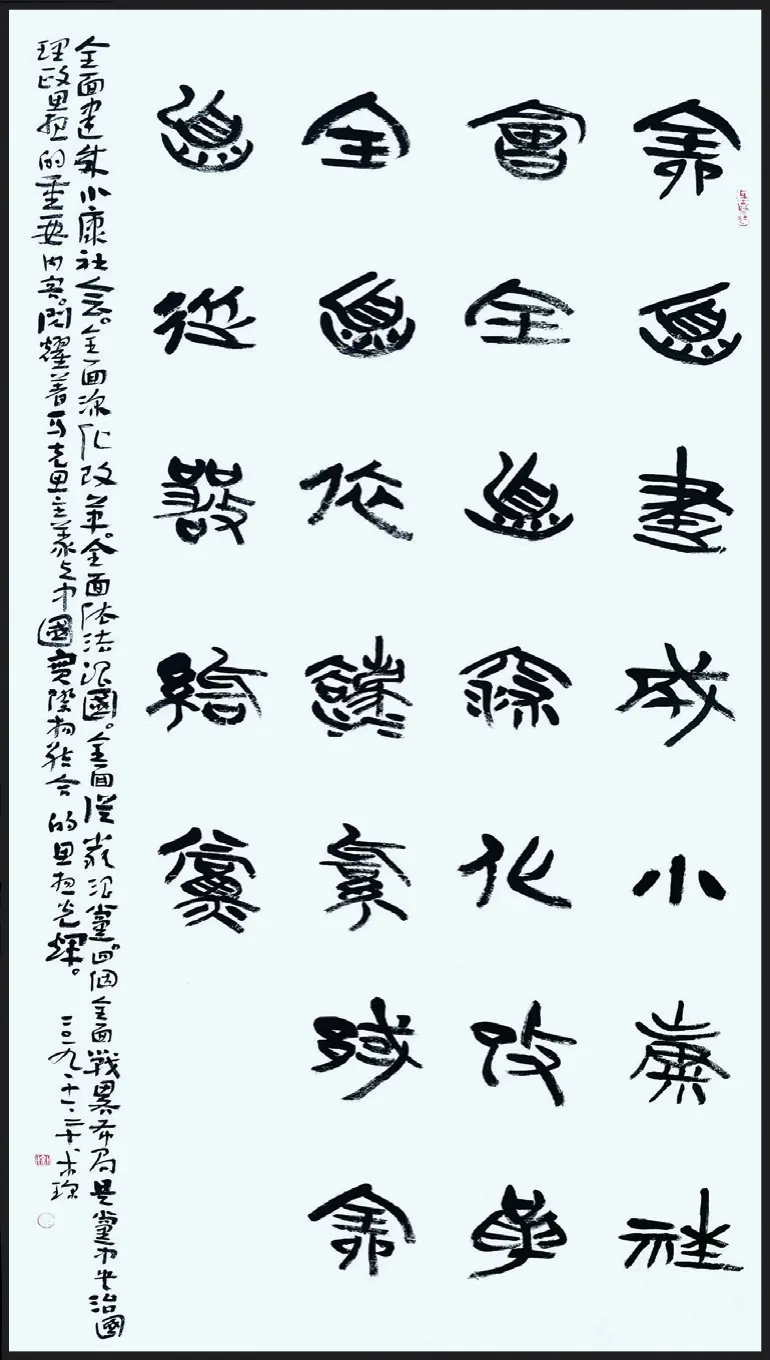

脱贫攻坚 印章

篆刻 大道之行也天下为公

释文:全面建成小康社会 全面深化改革 全面依法治国 全面从严治党

和正刚木雕作品

和正刚,纳西族, 1974年出生于丽江,从事木雕行业22年。古城区非物质文化遗产传承人,作品以东巴文化为基点,承古创新为题材,扑拙而本色。1998年师从东巴文化研究院和力民老师学习东巴文化。多年来参加省内外各项纳西文化学术交流,2013年受英国北安普顿大学艺术学院邀请赴英国展览。意寓吉祥好运之音延续、民族文化传承不断的作品——《海螺》被英国BBC副总收藏。

《海螺》

《修曲》

《修曲木刻版拓印》

文殊院的鸡笊花也开得好。这鸡笊花,听说有一个雅致的书名,我曾听姚静说过的,后来又忘了。在当地,人们就叫它作鸡笊花,粉白的花儿,花形仿若金银花,却比金银花更加纤细,花香比金银花更加浓郁。鸡笊花是早春的花儿,春节过后不久,小城的街上陆续地就有卖了,卖花的大多是近郊村里来的老奶奶或是小姑娘。这些好看的花儿,被细心地扎成一把一把地,一块五或是两块钱一把,买了插在家里,可以香许多天。

我那日傍晚在文殊院看到鸡笊花,种在上大殿的台阶右侧的花台里,进了院门,未见花儿,先闻得花香。待看见,见这花儿是纤巧的几茎,倚着身旁的桂树,正开到荼蘼,有几朵在那枝上已然谢了。

那时节,我还穿着春天的外衣。院中新添了一架秋千,我在上面坐了一会儿,闻着花香晃荡着秋千。院子里没有别的人。

后来,我听到有下楼的脚步声,转过头,见是这寺里的师父。他穿着灰色的僧衣,低着头,下了楼往院子后面去了。

禅

我看到我的筷箩里的筷子,忽然想着,这筷子,我已经洗了它多少遍呢?

我是极少出门的。一年中,偶尔出去一两次,一次大约三五天。之后,便又回到这家里来。外加包括春节在内一年两三次回去老家,外加偶尔三五朋友聚一聚,一年下来,大约不上三十天。如此,我一年之中便有三百三十五天在这家里,在家里,每天两次做饭,每天两次洗碗,包括洗这筷子。这样,我一年之中便要洗这筷子六百七十次。

一年是六百七十次。两年是一千三百四十次。三年是两千零一十次。四年是两千六百八十次——何况,我已经出任这厨房的主掌多年了。

筷子是有换过的。我之前曾在另外的一篇小文里说到,这厨房里的筷子,一段时间之后,总要慢慢慢慢地变少,说不清去向(就像我们说不清这日子是怎么慢慢流去的),总之是少了,不见了。为此,大约一年半,或是两年,我就要从超市再买一把筷子。筷子放在筷箩里,每天用两次,每天洗两次。

那碗自然也是一样的。

在我的碗箩里,还放着四个十年前我们搬进这个家时买的碗。一扎碗是十个,那时想着,十个碗,就算是家里来客也足够用了。这碗好看,也好用,端汤的时候碗底不会烫到手,这么多年,碗的内壁也基本没有磨花。

碗也和筷子一样,慢慢变少,不同的是,碗变少的速度比筷子慢些。那些少了的碗,大约是不小心打坏了罢。家里后来又添了两次碗。一次是丈夫买的,青绿色的花,看着素雅,但壁陡且薄,端汤的时候特别烫。另一次是人家给的工作纪念品,紫红色的花纹,也好看,但碗底的隔热圈不突出,端汤的时候还是烫。

目前,碗箩里有三色碗。也曾想着,把最初的那几个碗清理出去,最终却又舍不得。碗箩里的这些碗,我也和筷子一样每天两次地洗着。若是不用计算器算,我已经算不清到底洗了多少次。——当然,用计算器,我也一样地算不清。

还有家里的锅,勺,砧板,菜刀,我也一天一天地洗。那灶台我一天一天地擦。

地板我两三天拖一次。冰箱我一星期整理一回。衣服一星期洗一次,有时候两次。家具上面的灰尘隔几天也要擦一回。有一回听一位朋友笑谈孩子催促她打扫卫生,说是家里脏了。而这家里的父女俩,他们从来也不催促我打扫卫生。是灰尘自己在那里,等着我。

平日在家里,晨起会冲一杯奶茶,而下午则泡一杯茶,里面放上两三朵菊花,我经常眼睛痛,菊花可以清热明目。加上有时候喝白水的杯子,等茶几上攒了两三个杯子时,我便拿去洗。常用的那几个杯子,我洗它们的次数,不用说,跟我喝茶、喝水的次数一样多。

家里有几盆叶子植物,每隔几日便要浇一次水。有一盆植物,我几天不注意,发现它耷拉着叶子了,于是赶紧端一盆水来,绕着根浇上,过一夜,那叶子重又抬起头来,铮铮亮亮的了。

——洗筷子,洗碗,做饭,洗衣服,打扫卫生,浇花水……一日又一日。由日而月。由月而年。由年而久。想起一本书上说的一句话来:不断不断重复地做一件事情,其间,亦有着禅的意味。

莫非,在这无尽的凡俗细小的生活里,竟也有着深深的禅意么?

看了又看

我眼睛不太好,看书或写字的间隙,常要起来站在窗前,看看院子里,或是看看对面的远山。

从有益眼睛的角度说,这种对眼睛的放松,似乎更倾向于望远,但在我站在窗前的时候,望远的吸引力似乎不是特别大。视线所及的那些远山,一年四季总是一样地深青着,天晴的时候看上去明朗一些,天阴的时候看上去晦暗一些。阴雨的时候,有或浓或淡的雾,缓缓地绕在山头。就应了那个词,叫作缥缈。

与缥缈的远山相比,我看得更多的还是楼下院子里的景物,包括那棵攀枝花,那架紫藤,门球场的蓝色铁皮屋顶。老干活动中心“凹”形的两层砖木结构小楼和档案局的三层砖混结构老楼围住这个院子的南面和西面。老干活动中心小楼那淡淡乳黄的奶酪色的半墙漆我很喜欢,看上去感觉安静而清宁。

院子最东面的角落、毗邻着门球场的东南是一间乒乓球室。门球场的东北角是一间公厕。在门球场和公厕形成的直角之内,打了四个边上贴磁砖的花圃,靠下的两方花圃间打了两张水泥磁砖的休闲桌。说是花圃,其实在那里面种的都是树。其间有两株树形纤高、叶色墨紫的树,春天里开淡淡粉色的花,我一直不知道它们叫什么名字。在直角的最角落里有一株老枇杷树,枝蔓不展,高三四丈,像是结着果的。我记得有一年看见过这树上的果子,小小的橄榄似的一串,有些不堪。

大约是前年,住在我们楼上对门的同乡晚饭后常常陪着女儿在那攀枝花下的甬道上打羽毛球,有时候又换成孩子的妈妈和孩子一起。我有一回下楼去,孩子的妈妈告诉我说,这孩子开始长胖了,得陪她多锻炼锻炼。也有那么几次,我站在楼上,看见他们一家人一块。毕竟是孩子,球打得不够好,爸爸妈妈就不厌其烦地一次次捡球。今年来,到现在也还没看见过,大约是孩子功课忙的缘故。想起来,我也已经许久没在上下楼时遇见这孩子了。

平日上午,这楼下大多是安静的。乒乓球室里每天清早的打球声对我们没有太大的影响。却是有一天晨起,时间大约还不到八点,听见楼下院子里有人在放歌曲,音量很大,放的是大约三十年前流行的台湾歌手林翠萍的歌。“情——网情——网最——难闯,左右为难心——迷茫……”记得那时,我哥哥也有一台录音机,当中也有这盒磁带,磁带上面有林翠萍的烫了头发的照片。这些歌曲,中间的拖音长且颤抖。细想起来,那个年代的歌,特别是港台女歌手的歌,似乎都有这样的特点。

那歌的音量很大,一直放着。时间慢慢滑向八点半,八点四十五,那歌依然没有停下来的意思,而我们这楼上安静着。终于,我穿上鞋子,像沿着蝉声寻找一只蝉那样,下楼去寻找那歌声的来源所在。

我从攀枝花树下的甬道慢慢往下寻,上下左右地看,最终,在门球场的下围网下看到了一只小小的黑褐色的像是收音机又像是录音机的小盒子,那音量很大的歌声就是从那里发出来的。四周围没有一个人,那小盒子倚着绿色的铁丝围网,很大声地独自唱着。我后来知道了这盒子的主人,是一位六七十岁的退休大叔,他在那间乒乓球室里,和人在打球。

门球场的半圆形蓝色铁皮屋顶,两边下脚有灰色铁皮挡雨沟,下雨的时候,把雨水集中挡到一边流下。因着这挡雨沟的阻挡,秋冬攀枝花落叶的时候,总在铁皮屋顶的斜面上落了斜斜的一层。之后,经着风吹雨打,那些落叶才在时间里慢慢消散。春末,攀枝花落时也是这样,红色的花朵,在蓝色的屋顶上落了斜斜的一层。攀枝花的花朵厚重,不似落叶的轻盈。这些落花在那屋顶上,先是由红变暗,再后由暗变黑。它们得要过上许久,才能慢慢慢慢地消散尽。

四月初红花落尽。五月初绿叶生发。这时节,旁边的紫藤开得最是繁盛。至五月末六月初,紫藤悄悄开向平淡,而攀枝花的一树浓绿间,阳光下开始飞出一朵一朵雪一样的木棉来。

雪一样的木棉,在风里飘飘悠悠地飞着。我站在窗前看着,看一朵木棉怎样在风里飘飞。每一次,看着看着,那些木棉便不见了。

那些飘飞的木棉,它们或许,终于都去了远方罢。