清远地区茶小绿叶蝉生物学特性及发生动态研究

2020-08-16刘细群闫晓丽

刘细群 闫晓丽

摘要 为明确茶小绿叶蝉在清远地区茶园的发生动态,调查了茶小绿叶蝉的生物学特性、越冬基数、虫口发生量。结果表明,清远地区茶园茶小绿叶蝉发生动态呈双峰型,主要为害夏茶、秋茶,温暖潮湿的气候更利于茶小绿叶蝉的发生。

关键词 茶小绿叶蝉;生物学特性;发生动态;广东清远

中图分类号 S435.711 文献标识码 A

文章编号 1007-5739(2020)15-0122-02 开放科学(资源服务)标识码(OSID)

Abstract In order to clarify the occurrence dynamics of Empoasca pirisuga in Qingyuan Area, the biological characteristics, overwintering base and the amount of pests were investigated. The results showed that the occurrence dynamics of E. pirisuga were double peak type in tea gardens in Qingyuan Area, E. pirisuga mainly harmed summer tea and autumn tea, and the warm and humid climate was more conducive to the occurrence of E. pirisuga.

Key words Empoasca pirisuga; biological characteristic; occurrence dynamic; Qingyuan Guangdong

清远市位于广东省中北部,一年内夏季最长,年平均气温19~22 ℃,雨水资源丰富,平均降水量为1 631~2 149 mm,年平均降水日为160~173 d,是我国茶叶最适宜种植区之一。目前茶园规模近100万hm2,年产茶叶近1万t,是广东省重点茶区。笔架茶是清远地区的名茶,因产于清远笔架山而得名,为清远五大土特产之一。笔架茶茶色红而不浊,甘美清香,性温和,能解暑,素以“七日不挂杯”著称。

茶小绿叶蝉是近年来危害清远茶园的一种主要害虫,由于气候等因素的影响,茶小绿叶蝉的发生日趋严重,影响笔架茶的产量和品质[1-2]。因茶农普遍存在病虫害发生后再开展防治的误区,故及时发现并防治茶小绿叶蝉显得尤为紧迫,对促进清远茶叶生产的稳步发展、推进产业化经营具有重要意义[3-4]。

1 材料与方法

1.1 茶园概况

试验茶园位于清远市笔架山,清远境内属亚热带季风气候,地理位置为东经113°01′11″~113°46′22″、北纬24°17′49″~24°31′02″,年平均气温21.5 ℃,全年无霜期320 d,年平均降雨量2 215.7 mm,温暖多雨。试验选择3片地块进行调查,每片茶园调查面积0.3 hm2,茶树品种均为英红九号。茶园地势较平坦,茶园中间没有树木或其他植物。试验期间,茶园没有进行采摘和使用农药。

1.2 调查方法

1.2.1 越冬基数及冬后存活虫量调查。选择3个茶园,分别于秋季停采后和翌年春芽萌动初期开展调查,每周调查1次越冬基数。调查采取盆拍法,按照五点取样法,每个茶园设5个样方,每个茶园调查3个点。在抽样点茶蓬下方平接一内径为33 cm的白瓷盆,用木棒迅速于垂直切面方向拍打样点茶蓬3次,各调查点的打击轻重应一致,立即辨认并清点盆内虫口数。

1.2.2 虫口密度调查。选3个茶园,分别于2018年和 2019 年开展调查,每7 d调查1次虫口密度,采用检叶法调查。按照五点取样法,查看茶丛中上部叶片的正反面成虫和若虫数,计算百叶虫量。调查时,动作一定要轻、快,防止茶小绿叶蝉逃脱。用百叶虫量表示虫口密度。计算公式如下:

1.3 数据处理

计算结果保留小数点后2位。采用SPSS 14.0进行相关数据处理。

2 結果与分析

2.1 生物学特性

茶小绿叶蝉(Empoasca pirisuga Matumura),隶属于同翅目叶蝉科(Cicadellidae),主要为害茶叶,一年发生10代左右,并且世代交替。茶小绿叶蝉多发生在夏、秋茶,受害茶树芽叶蜷缩、硬化,叶尖和叶缘红褐枯焦,芽梢生长缓慢,对茶叶产量和品质影响很大。

茶小绿叶蝉一生经历卵、若虫、成虫3个时期。若虫初为白色,渐变为黄绿色;成虫体较小,呈黄绿色,善跳,一般在茶树或杂草中越冬,生长季节在茶树嫩梢上产卵。一年中卵、若虫、成虫多代同时存在,呈世代重叠。若虫和成虫趋嫩怕光,晨露未干时,在茶树新梢和嫩叶背面活动,杂草也是其栖息地。气候潮湿温暖,有利于茶小绿叶蝉的发生。卵呈乳白色,长约0.8 mm,新月形,可见1对红色眼点。成虫呈淡黄绿至绿色,体长约3.5 mm,复眼呈灰褐色至深褐色,无单眼,触角刚毛状,末端黑色,头、前胸及小盾板有白色斑点。前翅半透明呈淡黄白色,周缘具淡绿色细边。后翅呈无色透明状,有珍珠光泽,足胫节端部以下青绿色,爪褐色;跗节3节,后足跳跃式。腹部背板色较腹板深,末端淡青绿色。头背面略短,向前突,喙微褐色,基部绿色。若虫体长为2.5~3.5 mm,较成虫略小,但无翅,其他特征与成虫相似。若虫共5龄,3龄后的若虫善爬行、跳跃、畏光、横行习性增强,对茶树嫩梢的危害最为严重。

2.2 越冬基数及冬后存活虫量调查

调查发现,2018年3月茶小绿叶蝉在清远笔架茶园越冬基数为0.8头/m2,其余各月调查结果为0头/m2;2019年3月茶小绿叶蝉在清远笔架茶园越冬基数为0.6头/m2,其余各月调查结果为0头/m2。通过分析,可能是笔架山茶园冬季气温偏低,越冬虫口存活少,春季虫口增长缓慢。

2.3 茶小绿叶蝉消长动态

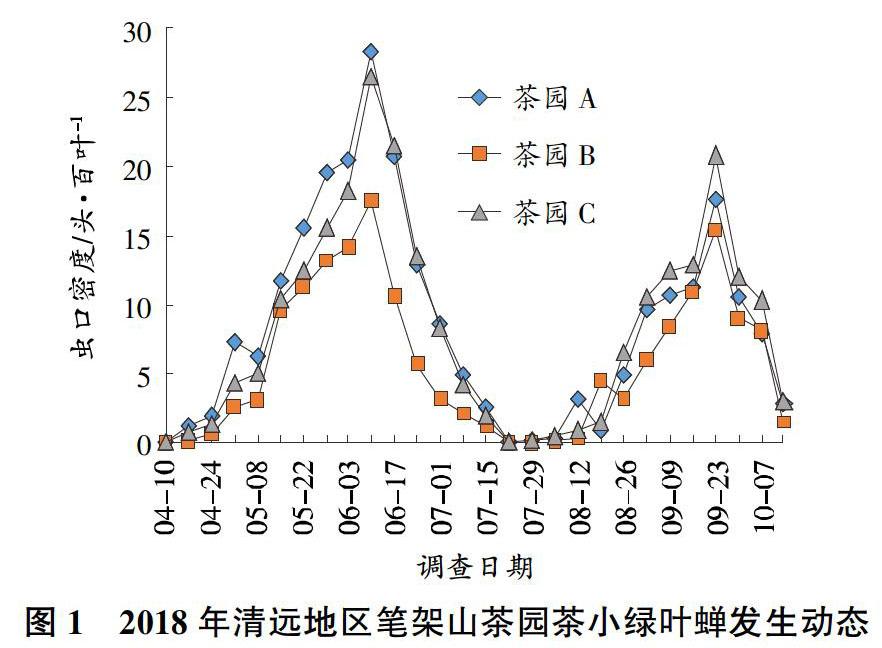

由图1可知,2018年茶小绿叶蝉种群发生开始于4月上旬,结束于10月中旬,6月中旬达到第1个虫口高峰期,随后虫口密度趋于下降;9月以后开始增加,9月下旬达到第2个虫口高峰期,随后虫口密度趋于下降。2018年清远地区茶园茶小绿叶蝉的发生趋势为双峰型。

6月中旬茶小绿叶蝉出现第1次虫口高峰期,主要为害清远地区夏茶,茶园A、B、C的虫口密度分别为28.2、17.5、26.5头/百叶。茶小绿叶蝉在9月下旬出现第2次虫口高峰期,主要为害清远地区秋茶,茶园A、B、C的虫口密度分别为17.6、15.4、20.8头/百叶。第1个高峰期发生虫口数量高于第2个高峰期,3个茶园虫口数量变化不同可能是由茶园小气候环境差异引起。

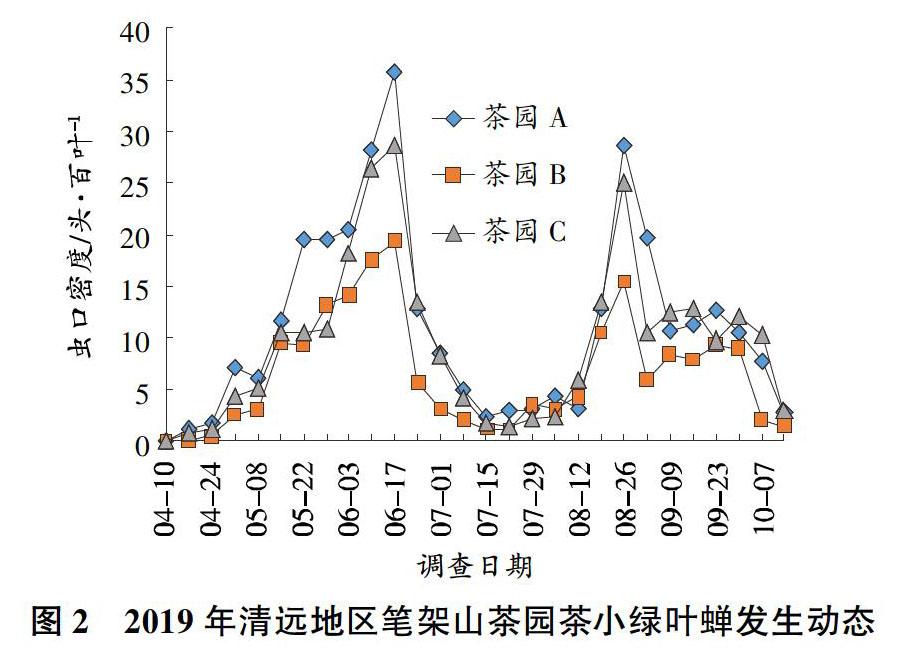

由图2可知,清远地区茶园茶小绿叶蝉2019年的发生消长动态亦呈双峰型。茶小绿叶蝉种群发生开始于4月上旬,结束于10月中旬,6月中旬达到第1个虫口高峰期,随后虫口密度趋于下降;8月后开始增加,8月下旬达到第2个虫口高峰期,随后虫口密度趋于下降。调查数据显示,茶小绿叶蝉2018年、2019年发生动态规律相似,但虫口数量在2019年发生较重。茶小绿叶蝉在6月中旬出现第1次虫口高峰期,主要为害清远地区夏茶,茶园A、B、C的虫口密度分别为35.7、19.4、28.7头/百叶;在8月下旬出现第2次虫口高峰期,主要为害清远地区秋茶,茶园A、B、C的虫口密度分别为28.6、15.4、25.0头/百叶。第1个高峰期发生虫口数量高于第2个高峰期,3个茶园虫口数量变化不同可能是由茶园小气候环境差异引起。

3 结论与讨论

于2018—2019年对清远地区茶小绿叶蝉生物学特性、越冬基数、虫口发生量进行调查,结合气象条件进行分析,结果表明,清远地区茶园初夏、秋季温度较高,茶小绿叶蝉的发生呈双峰型,该结果与段小凤等[1]的研究结果相似。若茶园温度适宜,茶小绿叶蝉的第1个高峰期出现在5—6月,主要为害夏茶;9月茶园高温解除,环境温暖适宜,茶小绿叶蝉出现第2个高峰期,主要为害秋茶,第2个高峰期发生程度较轻。

本研究初步明确清远地区茶小绿叶蝉发生动态,由于茶园气候和生态环境不同,各茶园虫口发生情况不同,因而需要进一步开展多样点的调查研究,从而更准确地进行茶小绿叶蝉的预测预报,以更有效地指导防治工作[5-6]。

4 参考文献

[1] 段小凤,田景涛,陈玲,等.铜仁松桃茶区茶小绿叶蝉发生动态研究[J].南方论坛,2019(9):4-5.

[2] 林来金.茶小绿叶蝉绿色防控试验结果初报[J].中国植保导刊,2015(6):72-74.

[3] 唐志刚,唐学军.气温对茶小绿叶蝉发生的影响及预测[J].安徽农业科学,2010,38(7):3523-3524.

[4] 乔利,吕立哲,吴淑平,等.温度对豫南地区茶园小绿叶蝉种群的影響[J].中国农学通报,2016,32(1):146-149.

[5] 李慧玲,林乃铨.温、湿度对假眼小绿叶蝉种群数量及梢内着卵量的影响[J].福建农业学报,2012,27(1):55-59.

[6] 甘兴旺.茶小绿叶蝉的发生特点与综合防治方案探讨[J].农村实用技术,2020(4):93.