红星闪闪亮 照我去战斗

——纪念《金属加工》创刊70周年

2020-08-14本刊编委赵步青

本刊编委 赵步青

光阴荏苒,春华秋实,弹指一挥间,《金属加工》(原名《机械工人》)即将迎来创刊70周年生日。在历史的长河中,70年只是一朵小小的浪花,但在我们人生的旅途中却占了一大半。经过70年的淬炼、风雨兼程,来源于全国的机械制造业及相关行业厂矿、科研院所等单位的鸿篇巨著,精铸成一部机械制造技术的长卷,让读者开卷有益,有所启迪。《金属加工》是我的良师益友,我和她的感情最深,她让我受益最大。

我1968年毕业于扬州工业学院(现扬州大学)金属热处理工艺与设备专业,同年12月分配到山西长治惠丰机械厂。1972年10月为支援三线建设调到广西柳州三江5604厂,因国家战略调整,关掉一些小三线厂,于是1974年4月调桂林9726厂。1984年应聘到金华浙江汤溪工具厂(后改为浙江工具厂),2002年浙江汤溪工具厂倒闭,我提前退休。退休后出于还想为行业做点事情,我先后供职于江苏飞达工具公司、江苏镇江拓普工具公司、河南第一工具厂、浙江台州华达工具公司、安徽嘉龙锋钢刀具公司、浙江金华华南汽配公司等12个单位。不论走到哪里,我都把《机械工人》带到哪里、传播到哪里,从中汲取营养,伴我成长。

作为《金属加工》的老读者,在欢庆70华诞即将来临之际,心潮澎湃,感慨万千。1972年开始阅读《机械工人》,1984年被聘为通讯员,1999年晋升为特约通讯员、审稿员,2020年荣任杂志编委。近50年来,在《金属加工》杂志的指导与帮助下,在国内30多种杂志上发表论文及实用性文章280多篇,多篇获全国、省、市优秀论文奖,出版热处理专著5部,协编图书2部,正在撰写的书稿1部。这些成绩的取得,首先要感激《金属加工》这个良师益友、辛勤的园丁。从我的身上,大家也可看到《金属加工》在培养千千万万技术骨干方面取得丰硕成果的缩影。

拜读《金属加工》几十载,她给了我智慧、力量、启迪和帮助。《金属加工》1975年第3期“埋入式电极盐浴炉改造”一文,实用性、可操作性强,当时我在桂林工作,通过学习消化该资料,将厂里50kW高温炉、75kW中温电极炉都改造成侧埋式直条型,经桂林市经委、科技局现场测定,节能达40%,还在我厂开现场会(见图1),并在1976年8月广西全区三炉改造经验交流会上发言,受到一致好评,此炉型较新颖,至今仍有不少单位在使用。

通过学习《机械工人》上等温淬火、减少钢件热处理变形等方面的文章,灵活地应用到枪身淬火上获得成功,为我国研制成功微型冲锋枪作出重大贡献,受到驻厂军代表的高度赞扬。我的论文“减少枪身热处理变形的措施”发表在《兵器材料与力学》1984年第5期,1984年6月21日,《解放军报》以“体积小、重量轻、性能好,新式轻型冲锋枪研制成功”为题作了报道。每当在电视上或书刊上看到我参与研制的武器就兴奋不已。

图1 图中左一为赵步青

《机械工人》1974年第11期刊登的山东济南第二机床厂“二硝水剂试验及应用”一文,以及后来所载的多篇硝基淬火剂方面的文章,都很接地气,简单易行,一学就会,我将它应用到我厂45钢制外贸产品——丝锥、板牙的淬火上,取得了较好的社会效益和经济效益。我的长篇文章“45钢淬火开裂及其防止”在《机械工人》1991年第9、10期上连载,受到读者的普遍好评,后来我在浙江及江苏等地推广硝盐水剂淬火液,处理了数万吨五金工具产品,工艺可靠,质量稳定,我从心底里感激《机械工人》给了我知识和力量。

1984年1月,我被聘为通讯员,我暗下决心,要努力工作,多做试验,多写稿件,1984—1986年,我先后向《机械工人》投稿约10篇,均未被录用,但我并不气馁,振作精神再握笔,继续战斗,我体会到写技术方面的文章就像菜农种菜一样,有苦也有乐。写一篇稿件,脑子里要酝酿好几天,甚至更长的时间。修改文稿更是费脑子,有时躺在床上或在梦中,大脑这部机器还在不停地转,满脑都是马氏体、温度、硬度……,什么时侯把稿子写好了,脑子才放松。菜农如不精耕细作不会有好收成,写文章不反复推敲也难以成为好作品。功夫不负有心人,我的处女作“高速钢低温淬火”终于在《机械工人》1987年第2期上与读者见面。此文虽短,但非常实用,深受读者欢迎。有了第一篇文稿见刊后,我一发不可收拾。我粗略统计了一下,在《金属加工》上先后发表89篇文章,约占我发表论文总数的三分之一。除了上面提及的两篇,还有16篇对整个机械行业发展有加分的文章是:

1)高速钢锻件可以快速加热(《机械工人》1987年11期)。

2)高速钢刀具热处理质量检验(《机械工人》1992年2期)。

3)低碳钢调质工艺(《机械工人》1999年11期)。

4)高速钢刀具的返工热处理(《机械工人》2000年6期)。

5)钢结硬质合金的热处理(《机械工人》2001年1期)。

6)碳饱和度在高速钢刀具生产中的应用(《机械工人》2003年7期)。

7)高速钢萘断口问题的探讨(《机械工人》2004年7期)。

8)制订热处理工艺应该个性化(《机械工人》2005年6期)。

9)高速钢工具硬度与热处理(《金属加工》2008年17期)。

10)热处理环境污染及其防治(《金属加工》2009年19期)。

11)它山之石可以攻玉——日本考察有感(《金属加工》2013年11期)。

12)纯水淬火及其应用(《金属加工》2014年3期)。

13)热处理后继无人并非杞人忧天(《金属加工》2015年5期)。

14)高速钢感应加热淬火及其应用(《金属加工》2016年17期)。

15)高速钢渗碳技术及其应用(《金属加工》2017年17期)。

16)硬质合金的热处理(《金属加工》2018年2期)。

我所发表的文章均系生产实践的升华,很合广大读者的口味,符合贵刊“面向生产,面向读者”的办刊方针,粉丝无数,“热处理后继无人并非杞人忧天”的文章,微信公众号“热处理生态圈”发布后引起互联网大量转载,阅读点赞超过一百多万人次,5年过去了,仍在网上热议,谢谢《金属加工》这个交流大舞台,让我和大家同台竞技,使更多的读者分享我的成果。

衷心感谢《金属加工》哺育我,助我茁壮成长,它像一颗闪闪的红星,照耀我永远前进。我已78岁了,仍战斗在生产一线,成果不断,成绩斐然,网友同行不断来信来电,交流学习体会,我帮助了对方,同时也完善了自我。

从2010年起,金属加工杂志社每年举办一次“先进节能热处理技术与装备研讨会”,在国内已成响当当的交流平台,至2019年共举办了10届,我参加了9届,每每在会上演讲,交流热处理的节能减排体会,受到大家的好评,深感欣慰。

继往开来,百尺竿头更进一步,回顾70年的征程,我作为《金属加工》这棵大树上的一片绿叶,与之同呼吸共命运;从相识相知到相爱,是《金属加工》培养了我,使我从一个普通的工程技术人员,成长为闻名全国热处理行业的专家,我要不忘初心,砥砺前行,活到老学到老,积我一生经验为行业服务。我体会到学无止境、艺无止境,要想进步,要想有所作为,就得拜《金属加工》为师。《金属加工》就是我们最好的老师。

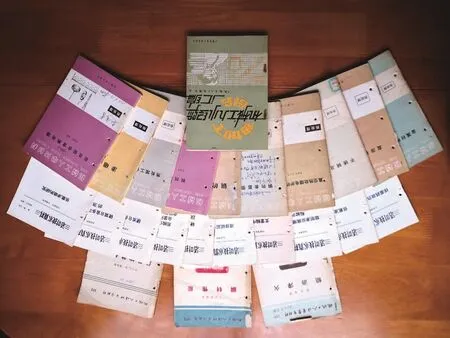

建议编辑部将70年来刊载在杂志上的小经验、小夹具、小窍门等分门别类,变成丛书或活页文选,供需要的人选购,这也是我们杂志社的一大特色。从创刊一直到1984年,这样的小册子一直在发行(见图2),有“活页技术资料”“《机械工人》学习资料”,还有“《机械工人》活页学习资料”,更有直接编成书《机械工人小经验汇编——热加工部分》。现在,网络如此发达,按热处理、焊接、铸造、锻压、表面处理等几个板块,整理成册,先在“热处理生态圈”微信公众号上试发行电子版,看看读者的反应,不印成书在网上传亦可。总之,让更多的人得到学习,得到进步。

图2 作者收藏的《机械工人》杂志社出版的部分学习资料

在欢庆《金属加工》创刊70周年之际,我们不能忘记曾经对刊物生存、发展、壮大作出重大贡献的前辈们:樊东黎、夏期成、祝国华、韩继成、杨俭等,他们的文章受读者追捧,对我的启发帮助较大。他们有的已作古,但愿他们一路走好,祝他们中健在者老骥伏枥、精品不断、健康长寿。

《金属加工》这朵科技期刊的奇葩,早已芬芳艳丽、硕果累累,无论从形式还是内容都达到了顶尖的境界。桃红柳绿赖春风,广大工人和技术人员离不开她,但愿《金属加工》像一股强劲的东风,吹遍祖国每一个角落,让科技之花开放得更加绚丽多彩,更愿她像一座灯塔永远指引我们前进。

《金属加工》,我爱你!

中国焊接协会七届六次理事会暨七届十次常务理事会即将召开

根据“中国焊接协会章程”规定和协会工作计划,由中国焊接协会主办的“中国焊接协会七届六次理事会暨七届十次常务理事会”将于2020年8月2—4日在常州召开,为10月份的协会换届大会做提前部署。同期还将召开“自主创新 高质量发展”论坛,本次论坛着重在创新发展理念、发展模式,提升自主创新能力,邀请行业大家和重点用户单位作主题报告,同时组织召开各分支机构的工作会议。具体事宜扫描二维码了解详情!