蜈蚣化学成分与药理作用研究进展

2020-08-13汲丽丽吕邵娃杨志欣

汲丽丽,吕邵娃,杨志欣

(黑龙江中医药大学,黑龙江 哈尔滨150040)

药用蜈蚣为唇足目蜈蚣科少棘巨蜈蚣(Scolopendra subspinipesmutilans L.Koch)干燥体[1],辛、温、有毒、性猛力强,疗效远超其他平性中药,被历代医家所喜用。其始载于《神农本草经》,被列为下品[2]。《本草纲目》曰:“治小儿惊厥风搐,脐风口襟,丹毒,秃疮,瘴病,便毒,痔漏,蛇伤”[3],具息风镇痉,攻毒散结,通络止痛之功。现代临床主要用于疔疮痈疽、半身不遂及小儿急慢惊风等疾病[4],效果显著。据不完全统计,临床使用含蜈蚣的中药方剂有252个[5],含蜈蚣的中成药达79种[1],药用价值极高。朝鲜等国家也将蜈蚣作为药物广泛使用[6-7]。本文对蜈蚣化学成分与药理作用进行归纳总结,分析蜈蚣在质量控制和临床应用方面的优缺点,提出未来研究方向,以期为蜈蚣药用资源开发提供参考。

1 化学成分

1.1 蜈蚣毒

蜈蚣毒主要存于蜈蚣毒液,是由61个系统参与形成的无色透明黏稠液体[8-9],含143种与酶催化相关的蛋白质,其中酸性蛋白质含量较高[10-11]。据药理活性不同,可将毒性成分大致分为酶与活性多肽两类。酶包括蛋白酶(金属蛋白酶和丝氨酸蛋白酶)[12]、酯酶(磷脂酶A2[13-14])-谷氨酰转移酶、几丁质酶[15]、透明质酸酶(相对分子量为40~66 kDa)[16]。活性多肽包括神经毒素(大多含2~4对链内二硫键)、血液毒素(抗菌肽、抗凝多肽[17]、血小板聚集抑制剂和诱导剂[18])、组胺(含量为94~1 068g/g)[19]、5-羟色胺[9,20]。本文据所查文献进一步整理后见图1,推测蜈蚣毒不仅是其毒性反应物质基础,而且是蜈蚣抗凝、抗炎和抗菌等药理活性的重要物质基础。

1.2 小分子成分

1.2.1 喹啉2001年首次报道蜈蚣中具苄基喹啉成分,该成分是一种具甲氧基的硫酸盐,仅见于蜈蚣,为蜈蚣特有。Noda等[21]将其命名为Scolopendrine(蜈蚣素)。另外Surk-sil等[22]首次发现蜈蚣含羟基喹啉成分,将其命名为3,8-二羟基喹啉。2015年还首次从蜈蚣中分离到3,8-二羟基喹啉同分异构体,即3,5-二羟基喹啉,也是蜈蚣特征性成分,孙琳娜[23]将其命名为Scolosprine A(蜈蚣素甲)。以上述研究为基础,2016年[24]测得少棘蜈蚣中3,8-二羟基喹啉含量(1.70 mg/g)高于3,5-二羟基喹啉(0.92 mg/g),还经相关试验证实喹啉具抗疟疾、抗菌、抗心律失常和抗癌等作用,因而推测蜈蚣中喹啉可能是其抗炎与抗菌药理活性的物质基础。

1.2.2 胺类、羧酸类与杂环衍生物2013年,蜈蚣中胺类成分被首次报道,该成分以乙酰胺为母核,付银丹等[25]将其命名为吲哚-3-乙酰胺。同时另一具乙酰基的胺类成分被发现,将其命名为N-乙酰基-2-苯基乙胺。同年,蜈蚣中结构独特的羧酸类成分也已从蜈蚣中分离出,付银丹等[25]将其命名为(3S)-1,2,3,4-四氢--咔啉-3-羧酸。2015年,另一具甲基的咪唑环羧酸类成分被发现,孙琳娜[23]将其命名为Centipede alkali b(蜈蚣碱乙)。杂环衍生物在自然界分布较为广泛,2013年蜈蚣中含羟基的吡喃被分离出,付银丹等[25]将其命名为8-羟基-1H-2-苯并吡喃。同年,还分离得到异咯嗪成分,将其命名为7,8-二甲基异咯嗪[25]。异咯嗪是维生素B2基本母核,人体内维生素B2不足时会诱发口角炎、舌炎、唇炎、脂溢性皮炎、结膜炎、角膜炎等疾病,因而维生素B2具潜在抗炎活性[26],推测蜈蚣中维生素B2是其抗炎药理活性的物质基础。

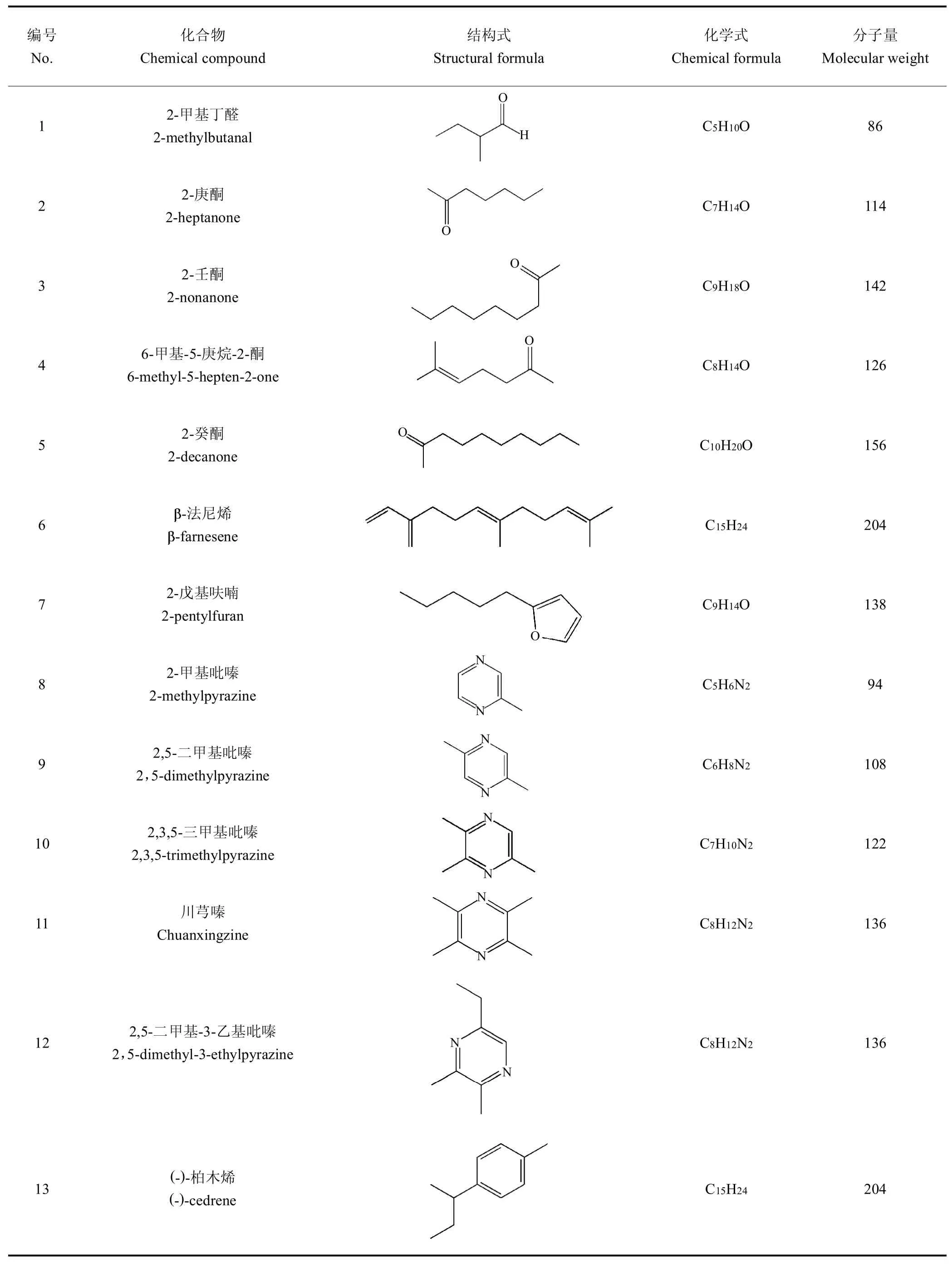

根据所报道的文献资料,本文对从蜈蚣中已分离到的小分子化合物进行了归纳,其名称、结构式、化学式及分子量等详见表1所示。

1.3 气味成分

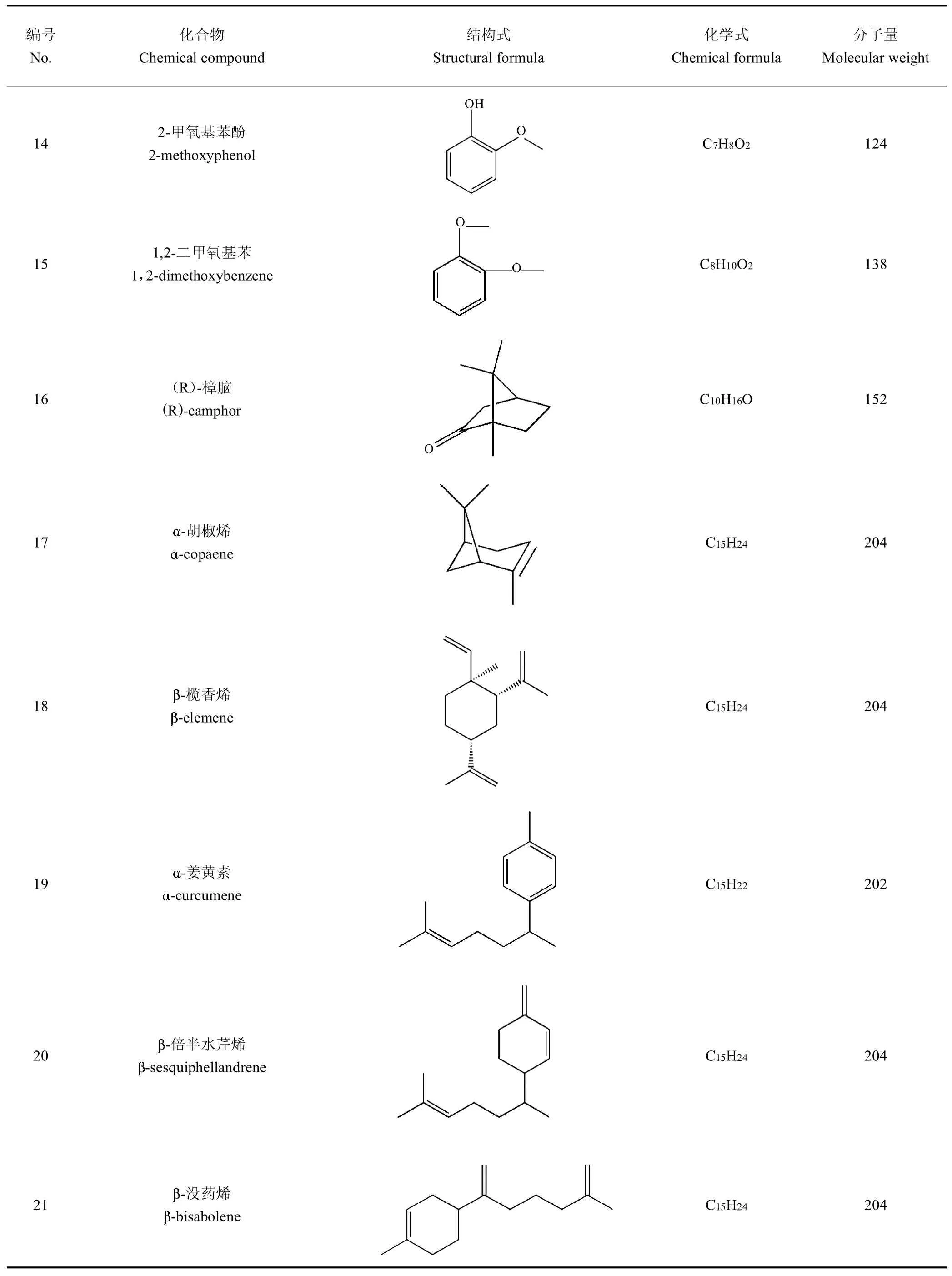

蜈蚣药材具特殊辛香腥臭气,与其所含的萜类、醛酮类、芳香族化合物和杂环衍生物等成分密不可分。周柏松等[27]采用HS-SPME-GC-MS提取分离得到蜈蚣中50个组分,鉴定出49个,其中以萜类(17种)和醛酮类(8种)为主,此外还包含杂环衍生物(6种)、芳香族(5种)等,其中倍半萜烯含量较高,例如-姜黄烯(11.70%)-蒎烯(8.83%)和-甜没药烯(1.73%)等,本文参照文献整理后见表2。据相关文献可知,倍半萜烯具强烈辛香气[28],推测可能是蜈蚣辛香气主要来源,而杂环衍生物三硫二甲基烷,十二、十三、十五和十六烷均具刺激性臭气[29],醛酮化合物具皮革油脂气,推测可能是蜈蚣腥臭油脂气主要来源。

表2蜈蚣中主要气味成分[27-28]Table 2 Major odor components in centipede

续表2

续表2

1.4 营养成分

蜈蚣含维持人类生命及健康生活所必需的氨基酸、脂类、微量元素和核苷化合物等营养成分,对照中国预防医学科学院营养与食品卫生研究所编著2015版《食物成分表》,结合相关研究可知蜈蚣中氨基酸、微量元素高于甲鱼、蛇,蜈蚣营养价值较高[30]。

1.4.1 氨基酸蜈蚣含19种以上氨基酸,含5种人体必需氨基酸,分别为赖氨酸、苯丙氨酸、异亮氨酸、亮氨酸和缬氨酸。刘继红等[31]从3个批次中抽取7个样品测定蜈蚣氨基酸含量,结果表明蜈蚣中以谷氨酸(13.58%)含量较高,其次为天冬氨酸(9.30%)、异亮氨酸(7.53%)、缬氨酸(7.36%)和丙氨酸(7.11%)。

1.4.2 脂类蜈蚣含32种脂肪酸成分,主要包括油酸、亚油酸、亚麻酸、棕榈酸和硬脂酸等[32]。其中油酸、亚油酸、亚麻酸、棕榈酸和硬脂酸的含量分别为39.34%、17.01%、13.98%、11.37%和8.30%[33]。由此可见,蜈蚣中油酸含量最高,以不饱和脂肪酸为主。此外,蜈蚣中还具磷脂、胆固醇、甘油酯和角鲨烯等脂类[34]。

1.4.3微量元素蜈蚣含丰富微量元素,躯干富集度高于头和足部,含铁、铜、锌、锰、铬和硅6种人体必需微量元素[35]。采用等离子发射光谱法测出少棘蜈蚣钾、磷、镁、钠含量较其他品种高[30]。此外,冉永禄等[36]采用原子发射光谱法测定少棘蜈蚣中微量元素钾、磷、镁、钠、钙和锌含量均较多棘蜈蚣和墨江蜈蚣高,可作为优质蜈蚣质控的参考方法。

1.4.4 核苷蜈蚣具次黄嘌呤、黄嘌呤、尿苷、胞嘧啶、鸟苷、胸腺嘧啶、2'-脱氧肌苷和胸苷等核苷成分。刘丽芳等[37]鉴定并测定蜈蚣中次黄嘌呤、黄嘌呤和尿嘧啶3种核苷成分,发现次黄嘌呤含量最高。此外张琪等[38]采用HPLC-PDA法测定湖南、湖北、浙江、四川、云南和广西等地11批蜈蚣样品中核苷含量,发现次黄嘌呤和黄嘌呤含量高于其他核苷,含量为7.2~21.6 mg/g,不同产地蜈蚣中核苷含量具明显差异。

2 药理作用

现代药理研究表明,蜈蚣具显著抗肿瘤、抗凝、抗心肌缺血[39-51]、镇痛、抗炎与抗菌[52-58]药理作用,另外还具抗惊厥与抗动脉粥样硬化[59-62]等多种活性。

2.1 抗肿瘤、抗凝与抗心肌缺血

蜈蚣提取液具抗肿瘤作用,能抑制肝癌、胃癌、肺癌、肾癌、结肠癌、卵巢癌和宫颈癌等多种癌细胞增殖[39-42],能直接影响癌细胞DNA合成,改变癌细胞DNA周期,阻止癌细胞分裂增殖,促进其凋亡。还能改善癌细胞免疫应答,间接抑制癌细胞生长[43-45]。另有研究证实蜈蚣身抗凝活性高于蜈蚣全体和尾部[45];姜丽等[46]从蜈蚣胃蛋白酶解物分离出小分子肽具抗凝活性;陈少鹏等[47]也发现蜈蚣提取液中高剂量纤溶活性蛋白能抑制动脉、静脉血栓形成,抑制Caspase-3(蛋白酶)表达[48],具显著抗凝活性。梁子宁等[49]也报道蜈蚣提取液具明显抗凝作用,能促进机体微血管开放、微血管口径增大。此外,方秀桐等[50]报道蜈蚣提取液具抗心肌缺血作用,能抑制心肌酶释放,改善心肌缺血;姜丹[51]进一步证实蜈蚣提取液还能影响细胞NO合成释放,具潜在抗心肌缺血作用。以上述研究为基础,推测蜈蚣抗肿瘤、抗凝与抗心肌缺血药理作用可能是其攻毒、散结、通络药理学基础。

2.2 镇痛、抗炎与抗菌

蜈蚣多肽具明显镇痛作用[52]。徐龙生等[53]报道蜈蚣水提物能明显缓解热板、醋酸诱导小鼠疼痛,具镇痛作用,其机制与抑制花生四烯酸和环氧化酶产生、阻断前列腺素的生物合成、抑制5-脂氧化酶活性有关。另外程绍民等[54]报道蜈蚣提取液具优良抗炎活性,其机制与调节胶原免疫性关节炎(collagen immune arthritis,CIA)、肠黏膜局部T淋巴细胞平衡密不可分。刘端勇等[55]进一步证实蜈蚣提取液抗炎机制与上调机体内外周CD4+、CD25+、Foxp3+、Treg细胞表达水平,恢复或重建机体免疫功能有关。此外蜈蚣提取液具广泛抗菌作用,对革兰氏阳性、阴性菌和真菌具明显抑制作用[56]。有关研究还证实蜈蚣提取液对细极链格孢菌、炭疽病菌、甘薯黑斑病菌、小新壳梭孢病菌及稻梨孢菌也均具显著抑制作用[57],此外卢佳[58]报道酸性蜈蚣水提液对致病性真菌抑制效果强于碱性蜈蚣水提液。以上述研究为基础,推测蜈蚣镇痛、抗炎与抗菌药理作用可能是蜈蚣通络止痛药理学基础。

2.3 其他作用

蜈蚣提取液能明显抑制电休克、戊四唑和硝酸士的宁惊厥小鼠惊厥发作频率,具较好抗惊厥作用[59-60]。李红蓉等[61]发现蜈蚣提取液能抑制动脉粥样硬化,其机制与升高血清NO、降低内皮素表达、抑制平滑肌细胞增殖有关。此外,王丽娜等[62]报道蜈蚣提取液能减轻大鼠脑缺血再灌注损伤。以上述研究为基础,推测蜈蚣抗惊厥、抑制动脉粥样硬化等药理作用可能是蜈蚣息风止痉物质基础。

3 小结与展望

目前药用蜈蚣多来源于野生,2015版《中国药典》规定正品药用蜈蚣为少棘巨蜈蚣,但市场上还将多棘蜈蚣、墨江蜈蚣作为药用蜈蚣使用,存在着混用误用现象[63]。另外,2015版《中国药典》中尚未收载正品药用蜈蚣定性、定量分析方法,其质量控制方面有待完善。本文对蜈蚣化学成分、药理作用进行了较为详细的分类整理,可为其质量标准制定及深入开发提供理论依据。由上文可知,蜈蚣在癌症、癫痫和心脑血管等疾病治疗中具独特优势,可利用新技术对蜈蚣中蜈蚣毒、小分子成分、营养成分等活性成分进行提取,并通过现代药理试验进一步确定其作用靶点,为优质抗癌、抗癫痫、抗凝特效新药研制奠定基础,亦是蜈蚣制剂开发必然趋势。