2000—2018年长吉图地区土地利用动态变化研究

2020-08-12李俊锋刘吉平

李俊锋 刘吉平

摘 要 土地利用是指人类依据土地的自然特点,按照一定的目的,采取一系列手段对土地进行规划、管理和治理。土地作为地球表面基本的地理单元,与人类生活息息相关。目前,随着经济的快速发展和城市化进程加快,人类活动对土地的影响越来越强烈。基于此,以马尔科夫转移矩阵和土地动态度为技术手段,对2000—2018年长吉图地区的土地利用动态变化进行研究。

关键词 土地利用;长吉图地区;动态变化

中图分类号:K903 文献标志码:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2020.15.055

近二十年来,随着经济的发展,基础建设用地扩张对自然生态系统和耕地均造成了重要影响,我国城乡建设不断加快,土地利用格局发生巨大变化,土地利用/土地覆盖变化(LUCC)成为土地资源利用研究的热点课题[1]。国内外学者均采用不同的模型和方法对土地动态变化进行了深入研究,但研究方法、手段、内容以及研究角度存在差异,常见的方法和模型有景观格局指数法、马尔科夫转移矩阵以及土地利用综合动态度[2-6]。本研究运用马尔科夫转移矩阵和土地利用动态度等方法相结合,对2000—2018年长吉图地区的土地利用动态进行研究,以促进长吉图地区土地合理规划,为他人研究土地动态变化提供参考和理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

“长吉图”是长吉图开发开放先导区的简称,位于吉林省的东部和中部地区,总面积为7.32万平方千米,大致位于北纬41°~46°,东经124°~131°。长吉图北临黑龙江省,南连辽宁省,西接内蒙古自治区,东靠日本海,在行政上包括长春市大部分(长春市城区、德惠市、九台市、农安县)、吉林市部分地区(吉林市城区、蛟河市、永吉县)和整个延边州[7]。该地区地势自西向东逐渐降低,西部以平原地形为主,东部主要以山地和丘陵地形为主。气候类型为中温带季风气候,冬季寒冷而漫长,夏季炎热,四季分明,雨热同期;年降水量在500~800 mm,集中在夏季和秋季。长吉图地区总人口为1 238.69万人,城镇人口占研究区总人口的52.1%,平均人口密度约为169人/km2,工业总产值32 535 768万元,粮食产量达到9 155 036 t,粮食作物以水稻和玉米为主(截止到2017年末)。近年来,经济的快速发展使得长吉图地区形成了汽车、医疗药物加工、食品加工等独特的产业体系,在工业方面,产业园区初具规模,形成了优势突出的产业集群,第三产业如旅游、物流等的发展也极为快速[8]。

1.2 数据来源与研究方法

1.2.1 数据来源

研究区2000年、2010年和2018年三期土地利用类型图来自空间分辨率为30 m的遥感影像。在选取遥感影像时除了尽量避开云、雪覆盖的月,在时间上还应尽量避免洪水或干旱年份。

1.2.2 数据处理

为了提高影像解译的精度,采用计算机解译和目视解译相结合对遥感影像进行解译,通过长吉图地区的地形图和Google Earth等进行精度验证,检验得出,3个时期的土地利用/土地覆盖解译结果的总体精度均在90%以上,可以达到研究土地利用的标准。运用ArcGIS 10.2软件将长吉图地区的三期(2000年、2010年以及2018年)原始数据(矢量数据)通过融合属性要素转化为土地利用的栅格图层,利用Spatial Analyst工具作出2000—2018年长吉图地区各种土地利用类型的转移矩阵。

1.2.3 研究方法

1.2.3.1马尔科夫模型

马尔科夫法是将时间序列看作是一个离散的随机过程,通过对事物不同状态的初始概率和状态之间转移概率的研究,確定状态变化趋势,以预测事物的未来。

1.2.3.2单一动态度(K)

单一土地利用类型动态度是研究区一定时间范围内某种土地利用类型的数量变化情况。具体公式如下:

式(1)中,k为某时段内单一土地利用动态度;U1为土地类型前期面积;U2为土地类型后期面积;T为前后期间隔时间。动态度的绝对值越大,表明土地面积变化速率越快。

2 结果与分析

2.1 土地利用的面积和数量变化

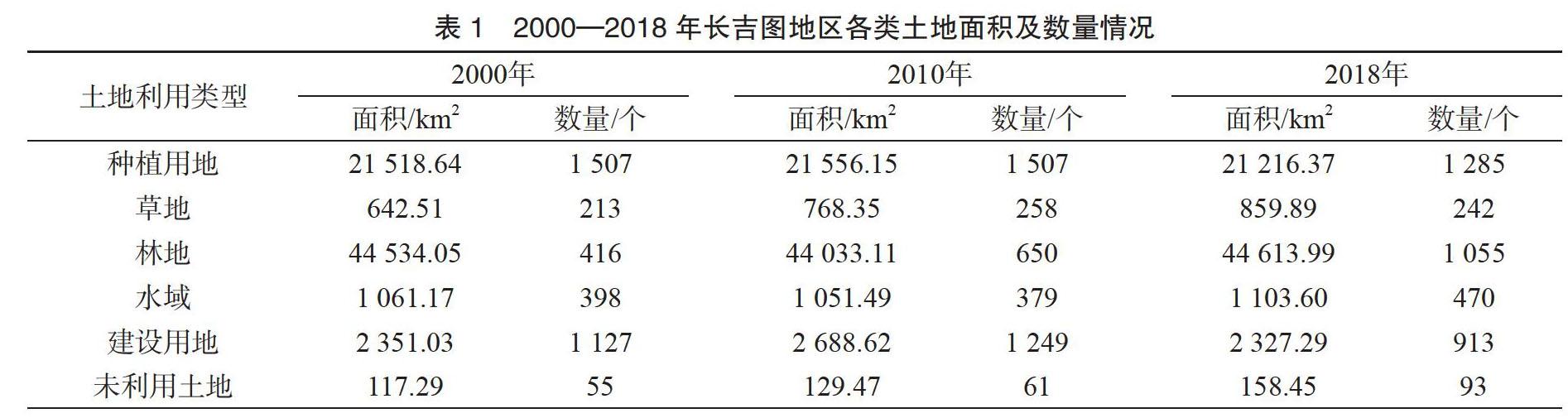

为了研究长吉图地区的土地动态变化,根据研究区的实际情况,人为将区域内的土地利用类型大致分为6大类:种植用地、草地、林地、水域、建设用地以及未利用土地。

从时间上分析,2000—2018年长吉图地区6种土地利用类型的面积及数量波动变化以种植用地和草地变化显著(表1)。种植用地面积减少了302.27 km2,斑块数量减少了222个;草地面积增加显著,增加了217.38 km2,斑块数量增加了29个;林地面积增加了79.94 km2,斑块数量增加639个;水域面积增加42.43 km2,斑块数量增加了72个;建设用地的面积减少了23.74 km2,斑块数量减少了214个;未利用土地面积增加了41.16 km2,斑块数量增加了38个。种植用地面积大量减少主要是由于城乡、工矿和居民用地不断建设和开发,耕地面积被占用以及受到环境保护政策的影响,一些种植用地被退耕还林、还草等。

2000—2018年长吉图地区6种土地利用类型的面积变动中,以种植用地、林地和建设用地面积转移表现最为明显。种植用地的面积转入主要以建设用地(1 177.98 km2)和林地(3 824.09 km2)为主,种植用地转出为林地3 541.74 km2,转出为建设用地1 251.81 km2。建设用地的转入以种植用地为主,为1 251.81 km2。草地、水域和未利用土地面积整体上相对变化较小。

2.2 土地利用的空间格局变化

利用ArcGIS 10.2软件作长吉图地区3个时期各种土地利用类型分布图。研究区的土地利用动态变化显示,林地所占面积最大且相对集中;种植用地集中分布在西部平原地区,零星分布在东部山间谷地;草地和水域在研究区分布相对分散;建设用地多数集中在中西部的平原地区;未利用土地的面积最小,分布在研究区的东南部。

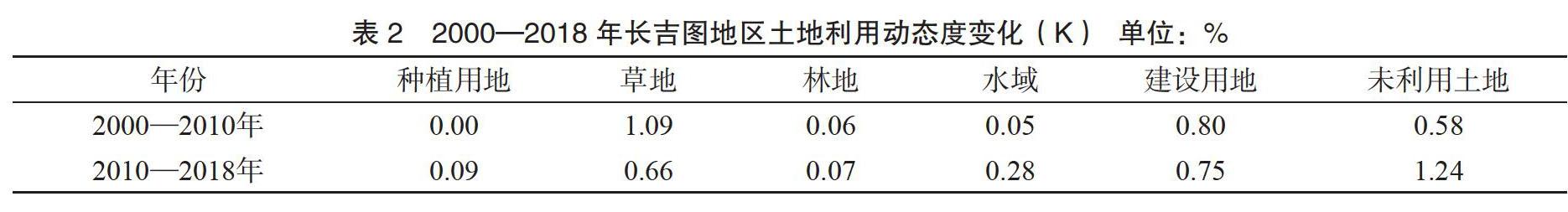

从动态度变化上(表2),以2010年为断点,分成2000—2010年和2010—2018年两个时段,2000—2010年6种土地利用类型的动态度按大小依次为,草地(1.09)>建设用地(0.80)>未利用土地(0.58)>林地(0.06)>水域(0.05)>种植用地(0.00),这时期草地动态度最大,种植用地最稳定。2010—2018年6种土地利用类型的动态度按大小依次为,未利用土地(1.24)>建设用地(0.75)>草地(0.66)>水域(0.28)>种植用地(0.09)>林地(0.07)。这一时期未利用土地的动态度最大。通过两个时期的动态度对比,未利用土地、建设用地和草地这三种土地利用类型动态度变化最为明显,水域居中,种植用地和林地的动态度变化最稳定。种植用地、林地、水域和未利用土地的動态度增加,草地和建设用地的动态度在降低。

3 结论

1)2000—2018年长吉图地区土地种植用地面积呈现波动减少趋势,面积波动减少302.27 km2,斑块数量上减少了222个,草地面积增加显著,增加了217.38 km2,斑块数量上增加了29个,林地面积增加了79.94 km2,斑块数量上639个,水域面积增加42.43 km2,斑块数量上增加了72个,建设用地的面积减少了23.74 km2,斑块数量上减少了214个,未利用土地面积增加了41.16 km2,斑块数量上增加了38个。

2)2000—2018年长吉图地区六种土地利用类型之间面积变动,以种植用地、林地和建设用地在面积转移中最为明显,种植用地的转入以建设用地(1 177.98 km2)和林地(3 824.09 km2)为主,同时种植用地又转为林地(3 541.74 km2)和建设用地(1 251.81 km2)。草地、水域和水域未利用土地面积略有变化。

3)2000—2018年长吉图地区各种土地利用类型的动态度变化:未利用土地、建设用地和草地这三种土地利用类型动态度变化最为明显,水域居中,种植用地和林地的动态度变化最稳定。种植用地、林地、水域和未利用土地的动态度增加,草地和建设用地的动态度在降低。

参考文献:

[1] 赵冬玲,杜萌,杨建宇,等.基于CA Markov模型的土地利用演化模拟预测研究[J].农业机械学报,2016,47(3):278-285.

[2] 范丽娟,田广星.1995—2015年上海市土地利用及其景观格局变化[J].水土保持通报,2018,38(1): 287-298.

[3] 王明常,郭鑫,王凤艳,等.基于FLUS的长春市土地利用动态变化与预测分析.吉林大学学报(地球科学版),2019,49(6):1795-1804.

[4] 苏立彬,郭永刚,吴悦,等.基于RS和GIS的西藏林芝地区土地利用类型动态变化[J].中国农业大学学报,2019,24(10):170-178.

[5] 徐岚,赵羿.利用马尔柯夫过程预测东陵区土地利用格局的变化[J].应用生态学报,1993,4(3):272-277.

[6] 史涵,李蒙,王向东.1980-2017 年吉林省土地利用变化及驱动力分析[J].国土与自然资源研究,2019(4):14-16.

[7] 叶亚丽,张鹏,胡宇鑫,等.吉林省空间结构优化研究——吉林中部城镇群与长吉图开发开放先导区的空间一体化组织[J].哈尔滨师范大学自然科学学报,2017,33(5):94-99.

[8] 刘国斌,汤日鹏.长吉图开发先导区下的吉林省县域经济城镇化问题研究[J].全国商情(理论研究),2010(13):3-7.

(责任编辑:赵中正)