清代扬州盐商园林变迁及其风格研究

2020-08-11郁畏力

郁畏力

(西安建筑科技大学建筑设计研究院,西安710055)

1 引言

清代扬州园林无论是在数量上,还是在品质上都达到一个高峰,清人李斗所著《扬州画舫录》中曾有“杭州以湖山胜,苏州以市肆胜,扬州以园亭胜,三者鼎峙,不分轩轾”[1]这样的描述,《水窗春呓》也称“扬州园林之胜,甲于天下”。扬州园林的兴盛与盐商群体有着密不可分的联系,园林不仅是盐商们的居住和社交之所,更是他们身份和财富的象征,各家争奇斗富,极尽奢华,成就了清代扬州盐商园林的盛世。本文试从清代盐商园林的发展、营建、风格3方面,讨论其独有的营建特色和思想内涵。

2 胜地常有兴衰轮回:历史烟海中的大清代盐商与盐商园林

清初,凭借独特的地理位置和关键的城市定位,扬州很快便从战争的阴霾中恢复,成为全国漕运的咽喉之处,社会经济文化均呈现出无比繁荣的局面。童雋先生对此曾有这样的描述“扬州因清初康、乾二帝数次临幸扬州,又兼地当交通之衝,为文人大贾之所萃,上已修禊,十里栽花,歌管遏云,园亭夹岸,一经驻跸题咏,引为殊荣,踵事增华,历时四纪”[2]。

“扬州繁华以盐盛”,作为全国的盐政中心和两淮的盐运枢纽,扬州成为全国盐商的汇聚之地。有“天下第一等贸易”之称的盐业造就了大批富甲一方的盐商,他们在扬州居家营生的同时,还“率喜作园馆,以靓丽相夸尚”,由此大兴造园之风。

清代扬州盐商园林的发展历经了从起步到成熟,再到衰落的过程。

1)起步期。清代初年,社会刚刚安定,扬州盐商的造园活动尚未成为社会风尚,呈现出零散的状态,顺治年间历史学家谈迁曾对当时的保障湖(后称瘦西湖)有这样的记载“贾锐度红桥”“虽平原旷寂,实北邙也”,可见当时保障湖沿岸仍然相当荒凉。

康熙年间,皇帝曾六次下江南巡游,并多次驻跸扬州,皇帝的巡幸在社会上引起了反响,保障湖周边出现一大批私家园林,其中最为著名的有:冶春园、贺园、南园、卞园、王洗马园、员园、篠园和郑御史园八大名园。除了郑御史园是在原先影园的基础上增建而成,其他几个园子均围绕保障湖而建,形成扬州特有的湖上园林。但由于分布得相对零散,并没有形成气候,加之多数园林是在康熙六次南巡过后才出现的,因此,康熙南巡时期的文献中关于扬州盐商园林的记载并不多见。

2)成熟期。到清朝中叶时期,扬州盐商园林到达成熟时期,造园活动十分兴旺,名园辈出。受乾隆六次“南巡”的影响,扬州富庶的盐商为了争宠献媚,同时满足自身尽情享乐的欲望,开始大规模修建园林,亭、台、楼、阁拔地而起。据载,际时造园47座,自保障湖至平山堂一带,盐商造园近40座,成就了“两堤花柳依水,一路楼台直到山”的景色。对于这一造园风潮,谢溶生在《扬州画舫录》的序文中有过这样的描述:“增假山而作陇,家家住青翠城;开止水以为渠,处处是烟波楼阁。”事实上,除了保障湖周边,在扬州其他区域也是大规模造园,比较著名的有天宁寺的“行宫御花园”,法净寺的东西园,盐运署的题襟馆,湖南会馆的隶园,以及九峰园、乔氏东园、秦氏意园、小玲珑山馆等都很著名[3]。叠石引水,栽花种竹的风尚也深深影响了扬州其他城市空间的营造,上至祠堂、书院、会馆等文化建筑,下至餐馆、浴室、妓院等世俗空间无一不受其影响。

3)衰退期。到了清末,因社会原因,扬州盐商园林出现了停滞不前、盛极而衰的情况。伴随着社会经济的衰败,国家不断动荡,国内社会矛盾集中爆发,国外列强步步紧逼,至嘉庆年间,扬州的经济交通地位不再,盐商往日繁华不再。至1853年,太平天国攻克扬州城之后,盐商园林更是受到了毁灭性的破坏,绝大多数园子都遭到不同程度破坏,虽然咸丰之后,扬州的社会经济有所恢复,但事实上扬州盐商园林已经走向了没落[4]。

3 臻于极致的盐商园林营建

扬州的盐商园林与盐商群体有着密不可分的关联,盐商们不惜重金,“广延名士,为之创稿”。从园林整体布局,到亭台楼阁的营建,再到回廊水榭,皆布置得宜,正如“犹似临风下笔时,一丘一壑一经思”。当时,盐商大多都会邀请造园大家为自己造园。《园冶》的作者计成所营造的“影园”已成为其留世孤品;清代大画家石涛,亦是一名叠石掇山高手。吴氏片石山房的太湖石山“相传为石涛和尚手笔”(见图1)。

如造屋之工,钱泳评议道[5]:当以扬州为第一。如作文之有变换,无雷同,虽数间小筑,必使门窗轩裕,曲折得宜。此苏、杭工匠断断不能也。

以叠石为例,“扬州以名园胜,名园以叠石胜”。盐商以巨资搜求天下名石,如卷石洞天之湖石九狮山,搜岩剔穴,丘壑天然。倚虹园中之石山也为难得的“诡制”之作。《扬州画舫录》卷一记道:涵碧楼前怪石突兀,……其旁有小屋,屋中叠石于梁栋上,作钟乳垂状。其下喷帆啼,千叠万复,七八折趋至屋前深沼中。

图1“片石山房”假山

扬州盐商园林从类型上划分,大体上可分为城市山林、湖上园林两大类。

城市山林又称“广陵甲第园林之盛,名冠东南”“甲第园林”,其作为居住功能的延伸,巧妙结合自然山水来扩大居住空间,把主人对于自然山水的渴望引入日常生活之中。城市山林通常位于住宅之后,或“辟居地之偏为园”。清代诗人姚合曾在《扬州春词三首》中有这样的描述“园林多是宅,车马少于船”,稍有余财便在屋后选地营园,这在今天遗留的清代扬州民居中得到证明。此外,扬州近郊和附近辖区还有不少郊野园林,郊野园林在空间上与城市山林较为接近,只是在规模上更大。

湖上园林一词源于《平山堂图志》。泛指盐商在扬州城郊小秦淮、保障湖及南湖沿岸修筑的庭园,号称“二十四景”。扬州湖上园林,多为当地盐商为迎合帝王游兴而建,因此,他们倾其所能,各出心裁,遍请造园大家精心打造。湖上园林利用水面岛、桥、岸,将原本狭长的湖面划分成多个空间层次,形成若干个依山临湖,随形得景的小园,园中院落相套自成体系,同时又共同围绕湖面展开。并通过楹联匾额进行点景,增加了空间的人文气息,从而使自然的河道升华成了扬州的人文胜地。

4 北雄南秀、中西合璧的风格追求

在封建社会,虽然盐商腰缠万贯,但社会地位却位居末位,这种巨大的心理落差造成了他们长期处于自卑、自矜心理状态之下,虚妄通过彰显财富来显世超群、自我炫示。私家园林作为盐商审美追求的物质表现,被深深地打上了富贵奢华,奇巧斗丽的烙印。

4.1 攀仿官式做法

模仿京式、官式做法是盐商满足自身虚荣心的常见做法,如迎恩河沿岸的庭园几乎都采用了“档子法”,“其法京师多用之,南北省人非熟习内府工程者,莫能为此”。趣园之“锦镜阁”,仿《工程则例》暖阁做法,“三间之中一间,置床四,其左一间置床三,又以左一间之下间,置床三,楼梯即在左下一间下边昧侧,由床人梯上阁。右亦如之”。

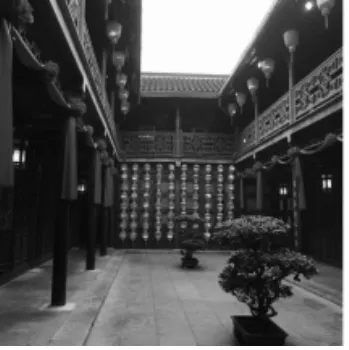

由于模仿京式、宫式做法,扬州盐商园林中出现了不少体量高大,装饰奢华的建筑,整体色彩也与江南园林中常见的黑、白、灰有所区别,“金碧辉煌”才是它给人的视觉感受(见图2)。清末文学家李涵秋《广陵潮》中对孟园(今瘦西湖徐园)有这样的描述:“假山则堆积玲珑,画阁则辉煌金碧。”王振世在《扬州览胜录》中这样描述熊园“园中面南筑飨堂五楹,一旧城废皇宫大殿材料改造,飞甍反宇,五色填漆,一片金碧,照耀湖山,颇似小李将军画本。”时至今日,在留存下来的康山街卢宅、个园等富户大宅中,仍能感受到屋高堂敞,金碧辉煌的官式气派[5]。

4.2 追求异域风格

盐商走南闯北,养成了兼容并蓄,敢为天下先的性格特点。在造园上敢于开风气之先,其引入西式园林风格和造园手法,从而夸富于同僚,闻名于市井。最具代表性的案例是江春净香园,怡性堂借鉴欧洲巴洛克建筑风格,堂左(靠山)模仿泰西营造手法,创造出有别传统的异域空间体验。

一旋一折,目炫足惧,帷闻钟声,令人依声而转。盖室之中设自鸣钟,屋一折则钟一鸣,关按与折相应。外画山河海屿、海洋道路对面设影灯,用玻璃镜取屋内所画影,上开天窗盈尺,令天光云影相摩荡,兼以日月之光射之,晶耀绝伦。

徐上业家园石壁流综,则有几可乱真的西洋画(壁画)与自动装置的门。《扬州画舫录》卷四载道:榻旁一架古书,缥细零乱,近视之,乃西洋画也。由画中入,步步幽邃,……旁有小书 厨,开之则门也。门中石径遥迄,小水清浅,短墙横绝,溪声遥闻,似墙外当有佳境,而莫自入也。响导者指画其际,有门自开,麓险之石,穿池而出。

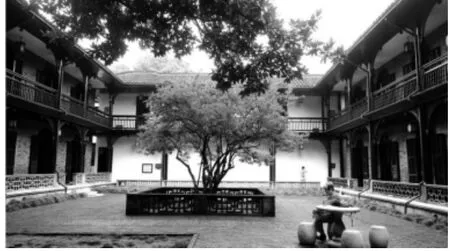

此外,寄啸山庄的西洋楼,亦是西法中用的典范(见图3)。

图2卢氏盐商住宅中的大宅

图3寄啸山庄的“西洋楼”

4.3 画风对园林的影响

中国古典园林与山水画密不可分。彭一刚先生指出:“中国古代没有专门的造园家,许多是画家参与其中。”同时,造园大家也都有着深厚的绘画功底,计成在《园冶自序》中说:“不佞少以绘名,性好搜奇,最喜关仝、荆浩笔意,每宗之。”

清代中期,扬州当地的“扬州画派”(扬州八怪)追求创新,强调自我实现,以造化为师,以我法入画的审美倾向,亦对盐商园林产生了重要影响,表现出求奇求变,勇于创新的艺术风格。例如,个园的四季假山,突破传统,大胆创新,成为江南古典园林独一无二的精品之作;何园的楼廊复道,创造性地将园林的不同区域通过游廊连通起来,新颖别致;有着“湖上园林”之称的瘦西湖更是扬州盐商园林景观营造的集大成者,袁枚在为《扬州画舫录》所作序中盛赞道:“其壮观异彩,顾、陆所不能画,班、杨所不能赋也。”见多识广的盐商与勇于创新的画家在此结合,南北风格在此交融,中西手法在此汇集,最终汇聚了自成一体的园林风格。

5 结语

数百年来,扬州盐商园林作为江南园林的杰出代表,以叠石屋宇而闻名,因交融南北而显著,呈现出兼容并蓄的士子之风,取得了很高的艺术成就。时至今日,虽然扬州的盐运时代早已远去,但因盐商而兴的扬州盐商园林仍然绽放着熠熠光辉,值得后人保护和借鉴。