城市、非城市与非地方:美术馆实践的“社区”转向

2020-08-04陈晓阳

陈晓阳

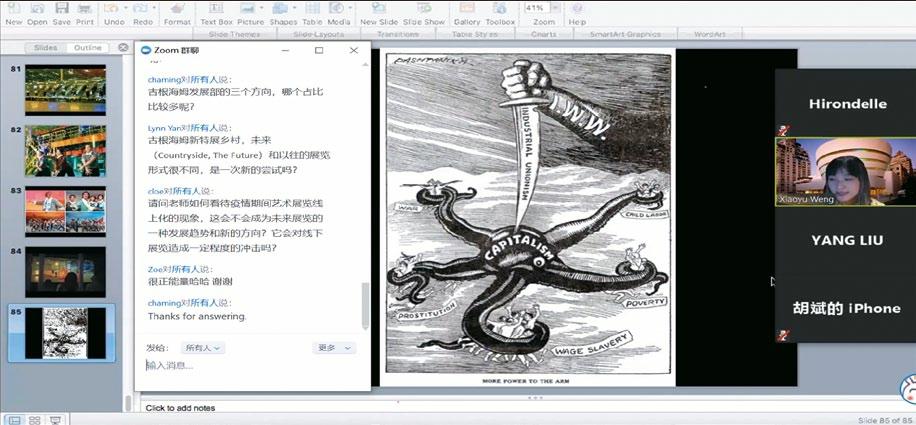

自20世紀70年代开始,一场根源于社区博物馆、学校博物馆、生态博物馆实践的博物馆运动越来越成为学术界的焦点,这场新博物馆运动反思了现代博物馆自建立以来所形成的整体文化价值体系和宏观的文化叙事与观众欣赏接受之间存在的结构性脱节。博物馆将工作的中心逐渐从“以物为中心”转向“以人为中心”,开始正视与社会及“人”的关系。这种对物质本身的反思,与20世纪后半叶以来世界哲学思潮进入解构主义和后现代主义有关,研究者转向更注重对社会关系动态的考察,而不再局限于单一的物品或人。也就是说,新博物馆学注重的是文化场域内人与人和人与物之间的互动,以及这样互动后所产生的价值——而这类价值才代表着文明的方向与意义的可能性,并反思“所有人的博物馆”(museum for all)的真实意义。2000年以后,“参与”[1]的概念与实践广泛出现在世界各地的博物馆以及其他文化艺术机构工作中,作为艺术博物馆的美术馆,也开始正视这种既主动又被动的转向。除了对文化艺术展览活动中观众与参与者越来越小众化与专业化弊端的反思,也基于互联网及社交媒体时代的全面来临,公众对公共文化事务参与诉求的回应,从技术和意愿多个层面让文化机构开始思考如何重建与公众的关系,让参与变成可能。本文将以几个展开在不同类型的社区中的美术馆参与式实践项目,从实践者与社群的双向视角来讨论相关问题。

美术馆与城市“社区”

从国内的美术馆发展来看,早期的大型公立美术馆大多集中在城市中心精心规划的文教区,以满足城市公共文化艺术生活资源的集中分配,对于所坐落的社区并不负有过多的公共责任。随着新博物馆的理论与实践越来越被文博界重视,社区逐渐被业界提起并重视。那么,什么叫作“社区”?社会学意义上的“社区”(community)[2]概念如何用于对应美术馆社区实践的理论支持?这种实践是否可以引导美术馆的探索方向和新的知识生产?

近年来,越来越多的美术馆在进行公共项目策划时,开始将目光从历史的深处和全球的远方收回到当下及身处的社区,过去并不被美术馆中的策划人和研究者在意的社区居民群体开始逐渐被正视为与美术馆共享邻里的社群。尤其是各种类型民营美术馆的出现,以及一些具有类似美术馆功能的独立艺术空间开始进入非中心的各类多元社区,他们开始在具体的工作中尝试展开与不同类型社区问题及需求的对话,特别是公共基础设施和文化设施很难匹配的社区,很多展览及公共教育活动的展开更需要借助社区资源和志愿者的工作才能完成,位于广州老城与新城的扉美术馆和时代美术馆就是这样的例子。

扉美术馆坐落于广州历史悠久的老城区小巷里,这里是那种旧城街坊邻里熟络的熟人社会,虽然建筑物本身位于一栋现代建筑的一层及地下,并不难进入。但是在扉美术馆做了300多个展览后,社区里的“老广州”居民还是没有将那里当成社区中不可或缺的客厅和公共空间,大多时候观众还是来自社区以外的艺术爱好者、专业人士和写字楼里的白领们,这与机构创办者最初希望为大众搭建一个艺术与日常生活之间联结的平台的愿景有很大距离。扉美术馆创办人叶敏是一位建筑师,建筑设计的思维方式让她更重视空间与社区的交流,很希望社区居民“来我们的美术馆看看”[3]。这些思考与实践最终汇集在2017年扉美术馆举办的艺术家宋冬的个展“无界的墙”中。《无界的墙》既是一件艺术品,也可以看作是法国艺术史家安德烈·马尔罗(Andre Malraux)所说的“无墙博物馆”概念下的美术馆实践;它由773盏灯、1682件旧物和回收的旧木窗等组成一个特殊的展厅,这些记录时代与社区印迹的展品部分由扉美术馆所在的竹丝岗社区居民提供。在《无界的墙》落成后,因开放的状态让社区居民很容易“聚脚”,作品中熟悉的材料也打破了他们对艺术的陌生感,居民从以前的过门不入变成呼朋唤友来参观[4]。在“无界”工作成功之后,扉美术馆又推出了“手美术馆”、菜市场里的展览、民众花园等社区参与的实践活动。现在居民在美术馆活动的参与程度显著提高,他们对艺术的理解不再是恭敬地仰视,而是在每天的日常生活中感受。

展开社区实践更早的时代美术馆[5]坐落于广州北部城乡交界的新开发城区,美术馆空间也被建筑大师库哈斯设计成嵌入到一个高层建筑的商品房小区中,最初这个空间有点像一个与社区无关的“移植器官”。因为这个商品房小区的居民大多属于城市新移民的“新广州人”,小区居民也没有太相似的地方性文化风俗,大人们白天都要外出上班,关起门来是彼此不打扰的陌生人社会。同时,因为在城郊新区,离市中心较远,时代美术馆的当代艺术展览观众构成大多也是集中在业内的专业人士,因此他们很早就开始讨论如何与黄边社区的城中村居民和所坐落的商业小区——时代玫瑰园里的业主们共处邻里关系。时代美术馆希望在社区空间变化的过程中,做一些尝试,与社区建立更密切的联系。从“榕树头”“社区艺术节”到“人民公园”项目[6],美术馆的公共项目一直在邀请艺术家与居民共同探讨,不断总结发展出不同形态的社区艺术项目。时代美术馆在临街的一楼推出的“榕树头”空间,以不同的艺术家创作,将社区、街道和居民生活的素材带入美术馆;在有些展览项目中,又将艺术家的作品展示延展到小区的庭院中;而“人民公园”的项目更邀请了社区里的社团参与策划,年度的“社区艺术节”也逐渐成为受大人孩子们欢迎的社区盛事。因为黄边社区远离市中心,除了美术馆,附近文化机构很少;因此,美术馆还推出了“有间影院”和“日落音乐会”等其他艺术形式的公共项目,几乎承担了这个多元混杂社区大部分公共文化艺术服务的工作。

从城市“出走”的美术馆

除了旧城和新城,近10多年,还有一些名為美术馆的社会参与式艺术项目去到更偏远的乡村,乡村社区由于城乡二元的历史性结构问题,导致各种资源更加匮乏。我们讨论“城市”这个概念,会知道这并不只是一种行政管理上的概念,很多时候更是一种文化特权,“乡下”在日常表述中几乎被固化为落后、无知,对审美和精神生活无辨别能力的偏见。但是这些参与式的实验性项目正可以提供对“城市才可以有美术馆”“城里人才看得懂艺术”的刻板观念的反思,“出走”到原本没有机会触及的乡村社区。这类美术馆实践甚至会有一些早期法国生态博物馆运动[7]的影子,这种存在于社区中的“活体博物馆”不只呈现了当地自然及人文的遗产,还可以展现社区居民当下整体的生产及生活形态。虽然实践者并没有按照理论或运动的思想去展开“想做的”工作,更多是以所遭遇的社区问题入手尝试“能做的”方向,比如位于甘肃的石节子美术馆和广州的源美术馆。

石节子美术馆[8]位于黄土高原的甘肃省东南天水市秦安县以北,石节子村村主任是从当地成长起来的艺术家靳勒,作为一位大学教师,他也是村中为数不多的文化精英。为了改变村落面貌,2008年他被村民推选为村主任,同年创立石节子美术馆。他希望可以通过艺术参与的方式改变村庄的困境。石节子美术馆并没有固定的展厅,而是将整个自然村庄的山水、田园、植被、树木、院落、家禽、农具、日用品都作为美术馆的展品,每年不定期地举办不同类型的艺术活动,为村庄发展创造机会。他与艺术家琴嘎在2015年开始共同策划的“一起飞——石节子村艺术实践计划”为村民创造交流机会走出村庄,并恰当地培养当地农民的创造力,让他们通过另一种视角审视自己的生活和文化。石节子美术馆为这个乡村社区发明了一个“发动机”,让村民有机会去寻找一种不同于常规乡村发展的道路。

与石节子美术馆不同,源美术馆[9]的出现并不是完全来自社区内部的力量,而是起源于公益机构对艺术家志愿者的邀约。由于广东有着比较好的公益参与的公众基础,基金会管理也相对更规范成熟,村民比较理解和配合,因此源美术馆是在公益基金会已经植根社区并已完成前期的社区动员和解决了部分经济扶助、能力培育和生活观念改变的基础后才进入的;在社区中的工作也集中在为村民提供更多元的文化生活、启发创新思考、促动乡村生活方式更多元化改变的工作上。源美术馆的项目地点位于广州北部的贫困山村乐明村,项目团队通过邀请各地年轻艺术家驻地展览、改造翻新老旧房屋、复刻废旧家具、建设手工艺工作坊、创造村民与城市文化交流机会来展开工作,以身体力行的示范来启发当代村民,以“伙伴”关系与村民共同寻找乐明村发展的更多可能。同时,乐明村作为政府规定的水源保护区特色,源美术馆也希望为城市里来的观众在这里获得接触自然山林溪流的机会,创造城乡交流的新类型方式,为政府提供一种未来乡村发展方式的参考。在3年的实践之后,村民们通过见证和参与美术馆的建设,已经会自己说出“新的和旧的放在一起就是美”这样的体悟,并通过基金会和源美术馆的努力,让外界对这个山清水秀的贫困村及村民的生活有了生动而深刻的认识。

非地方的虚拟社区实践

无论城市还是非城市,前面所谈的美术馆始终还处于一些具有“地方性”特质的空间,人们有机会因为空间的交集而发生关联。但是在当下,即使身处同一时空,人们也更多地在通过社交媒体交流。因此,在超越地方的物理空间之外,线上的美术馆关注者群体也构成了一个无法忽视的重要的“非地方”社区。法国人类学家马克·欧杰(Mark Auge)在讨论没有人际关系亦非历史性的空间时,提出的“非地方”[10]概念用于分析线上虚拟社区时同样具有解释力度。这些虚拟社区的“居民”虽然是分散各地的孤立个体,也未必经常亲临美术馆现场,但是他们的关注、转发及评论,会给美术馆的展览及公共活动,带来群体性的影响和反馈。2020年新冠疫情爆发,这个情况就变得更加普遍,线上虚拟社区甚至成为美术馆在特殊时期唯一可以发生对话的“社区”。这种超越地方性的虚拟社区提供了全球化联结可能,甚至通过时区矫正,为美术馆活动带来与线下无法比拟的观众数量;但是由于线上世界的虚拟特征,这类缺乏实体接触的“无情感性”交流又很难为美术馆和原子化的社区本身带来什么变化,推动了交流但缺乏改变的张力,让交流的成果无法落地。以现在的技术媒介来看,线上社区还是只能作为线下社区的补充,而不能作为美术馆进行社区建设的独立主体,尤其不能代替真实社区中对艺术活动差异化的个体诉求。对线上社区的发展期待目前更多来自对数字技术迭代的预期而无法来自公共意识的累积。

从上述讨论中,可以看到美术馆实践从以物(展品)为中心到以人(观众)为中心的探索转向,同时在实践过程中还有一条从空间到地方、从地方到非地方,又回到(虚拟)空间的循环路线。但无论如何兜兜转转,都来自美术馆人与观众作为美术馆实践的一体两面的不断反思,以及如何在美术馆中创造观看、欣赏、理解、对话、参与的机会来启发智识、表达思考,在自反的审视中,让美术馆成为既可以面对无边创造也可以面对复杂现实的思想发生器。

注释:

[1]参见[美]妮娜·西蒙(Nina Simon),《参与式博物馆:迈进博物馆2.0时代》,喻翔 译,浙江大学出版社,2018年。

[2]“社区”一词源于拉丁语,意指共同的东西和亲密的伙伴关系,由20世纪30年代费孝通翻译德国社会学家滕尼斯的《Community and Society》一书而来。英文“community”含有公社、团体、公众、共同体、共同性等含义。现在通常认为社区是指若干社会群体或社会组织聚集在某一领域所形成的相互关联的人群共同体及其活动区域。

[3]参见叶敏的访谈https://gd.qq.com/cross/20190605/ SW2DI517.html?from=singlemessage。

[4]资料来自2020年5月与扉美术馆前策展人廖禧臻的访谈,及扉美术馆微信公众号文章《一场“有始无终”的展览01 | 无界的墙:从拼贴城市到拼贴策展》,2018年6月17日。

[5]参见赵趄《从广东美术馆时代分馆到时代美术馆》,朱晔、张丹主编的《我们的时代》,江苏凤凰美术出版社,2020年,第12-22页。

[6]资料来自2020年5月与时代美术馆公共项目前首席策展人王莉莉的访谈,可参见广东时代美术馆同名微信公众号。

[7]参见尹凯,《生态博物馆:思想、理论与实践》,科学出版社,2019年,第39页。

[8]资料来自2019-2020年与靳勒、琴嘎的对话,可参见石节子美术馆与造空间zaospace微信公众号。

[9]参见源美术馆同名微信公众号。

[10][法]马克·欧杰(Mark Auge) 著,陈文瑶 译,《非地方;超现代性人类学导论》,田园城市文化事业有限公司,2017年,第85页。