“系统性不公正”体系中的少数族裔与艺术机构

2020-08-04李贝壳

在过去的几周里,由于警察暴力执法导致美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德死亡的事件在许多国家都引发了抗议游行,“Black Lives Matter”的口号又再次回到公众视野。随着事件的发展,人们所抗议的不仅仅是警察暴力执法的事件本身,而是整个社会中一直存在的“系统性种族主义”以及深入到各个领域的对待少数族裔的不公正。在这次浪潮中,许多博物馆都在社交媒体上声援了“Black Lives Matter”运动,并开始梳理各自馆藏中与非洲裔艺术家相关的收藏和展示。

回溯历史,我们会发现少数族裔艺术家争取权力的斗争始终没有停止过。自20世纪60年代以来,欧美少数族裔艺术家就将艺术作为表达政治诉求的武器并在博物馆中争取参展的权益。2017年惠特尼双年展再次出现了关于少数族裔身份的论争。由一件具有争议性的艺术作品衍生出了一系列紧迫的当代问题,包括债务、审查制度、移民、种族主义和暴力。促使我们反思艺术在诸如此类的社会问题中扮演着怎样的角色,艺术家、博物馆和观众的责任是什么。

博物馆长期以来都是带有政治意味的场所。它们是再现、再生,或者是通过物品创造文化意义的场所。博物馆和画廊作为“传递的、纠缠的、经常存在争议的现实”的空间,也是讨论不断变化的社会关系的地点[1]。它们用视觉书写着历史并不断地塑造着人们的观看方式。

博物馆通过展示、展览、收藏以及机构设置重新塑造了社会文化的权力模式,并使得社会文化和种族关系制度化;而艺术机构对少数族裔的偏见也体现在这几方面。

一、展示的政治

非洲裔美国艺术家弗雷德·威尔逊(Fred Wilson)认为:博物馆通过展品的布局与数量,构建出了一种以白人为中心的观看模式。这种模式强调欧洲艺术的中心地位,边缘化了来自其他大洲与地区的展区,由此强化了种族主义的观念[2]。威尔逊的艺术方法是审视、质疑和解构博物馆中传统的艺术和手工艺品展示。通过使用新的墙壁标签、声音、灯光和非传统的物件搭配,引导观众认识到环境的变化能够制造意义的变化。促使观众反思博物馆是如何塑造了人们对历史真相、艺术价值和展示语言的解读,并借此考察文化机构的特权。

“挖掘博物馆”(Mining the Museum)是弗雷德·威尔逊于1992年4月至1993年2月在美国马里兰州历史学会(Maryland Historical Society)举办的一场展览。威尔逊将现有博物馆的藏品进行了重组,以突出非洲裔美国人和印第安人的历史。展览的目的是通过反讽的手法反思博物馆的展示偏见,即它们常常忽略受压迫的人民,而关注“杰出的白人”。展览的入口处展示了3个重要人物的半身像:拿破仑、安德鲁·杰克逊和亨利·克莱。这些胸像的左边是空的黑色基座,上面有3个重要的、被忽视的非洲裔美国马里兰人:弗雷德里克·道格拉斯(Frederick Douglass)、本杰明·班纳克(Benjamin Banneker)和哈丽特·塔布曼(Harriet Tubman)。在这些基座的中央排列着一个镀银的铜制地球仪,表壳上刻有单词“Truth”。这种展示的偏见通常能通过从博物馆的展厅设置、动线以及藏品的数量上体现出来,并形成一种隐含的带有种族偏见的历史观,无形中塑造着人们的观看经验。而除了展示逻辑的偏见,少数族裔艺术家群体也常常在展览中被忽略。

二、展览作为政治战场

长期以来,少数族裔艺术家一直徘徊在国际主流展览之外,1989年蓬皮杜举办的“大地魔术师”展览包含了来自非洲、亚洲、拉美等国家的艺术家,这个展览也被视为一个里程碑式的突破。同年,英国出现了一个全部展出少数族裔艺术家作品的展覽——“另一个故事:战后英国的非-亚艺术家”(The Other Story: AfroAsian Artists in Post-War Britain)。策展人拉希德·阿瑞安(Rasheed Araeen)也是一位少数族裔艺术家。这个展览在起初同时受到了好评与嘲弄,但在今天我们可以重新审视其意义。

在展览目录中,海沃德美术馆负责人乔安娜·德鲁(Joanna Drew)写道:“在艺术世界里,以种族为基础举办展览并非易事。”[3]1978年阿瑞安首次向英国艺术委员会提出举办该展览,但因“不合时宜”而被拒绝。1986年,艺术委员会最终接受了展览。展览在1989年于英国的海沃德美术馆展出,24位非洲、加勒比与亚洲裔艺术家参展,其中有一位是华裔艺术家李元佳。展览分为4个主题:“在现代主义城堡中”(In the Citadel of Modernism)、“不畏艰难”(Taking the Bull by the Horns)、“直面系统”(Confronting the System)和“恢复文化隐喻”(Recovering Cultural Metaphors)。策展人拉希德·阿瑞安集中选择了工作于英国的少数族裔艺术家,他的目的是重新定义包括亚非艺术家在内的现代主义。因此,这次展览被认为是对“欧美现代主义的独家经典”的一次干涉[4]。阿瑞安是一位1935年生于巴基斯坦卡拉奇的艺术家,也是艺术杂志《黑凤凰》(Black Phoenix)和《第三文本》(The Third Text)的创办人,他一直致力于推动少数族裔艺术家权益并在后殖民研究领域输出了很多具有推动性的文本、创作与展览。阿瑞安于1964年离开卡拉奇前往伦敦,此后一直住在那里,他的创作以极简主义雕塑为主。

阿瑞安在展览前言中引用了爱德华·萨义德(Edward Wadie Said)的例子,说他想要讲述另一个故事——来自非洲、亚洲、加勒比的艺术家及其在西方艺术中的地位:“我认为在我们试图恢复自己在历史中的地位时,‘讲述其他故事,而不是由权力机构产生的官方顺序或意识形态的故事,这是至关重要的。”[5]

展览回应了20世纪80年代后期撒切尔执政时英国盛行的狭隘种族主义、不平等和对多元文化的无知回应,并重新思考非欧美裔艺术家对现代主义艺术的贡献,通过讨论被忽略的“另一个故事”,试图将少数族裔艺术家的贡献纳入现代主义艺术的序列当中。展览也与20世纪80年代的英国非洲裔艺术运动、女权主义批评和在英国、美国与南非出现的反种族主义言论有关的日益增长的草根行动主义相呼应,掀起了一波少数族裔在艺术机制中争取权利的浪潮。这种激进主义在20世纪80年代英国艺术团体BLK[6]的艺术作品中体现得最为明显。

“另一个故事”及其余波所暴露的是被体制忽略的少数族裔艺术家群体以及从未被完全承认的现代主义的全貌。今天的美术馆虽然已经开始逐步重视种族多元化以及去殖民化的话语,“文化多样性”也似乎成了许多机构的口号,但对于国家收藏和当代艺术展览现状来说,情况是否如此呢?

三、缺失的少数族裔收藏系统

英国的博物馆系统具有较长的历史,最著名的几大美术馆分别收藏有来自世界各地以及本国的重要艺术作品,大英博物馆、伦敦国家美术馆的收藏代表了一部欧洲殖民史,而泰特不列颠美术馆着重收藏自1500年以来的英国艺术家,泰特现代美术馆则藏有英国及世界范围内的现当代艺术。过去10年,泰特现代美术馆也在不断增加不同地区艺术家的收藏,对原先被忽略的拉美、中东、非洲及东欧艺术也有更多呈现。但综观英国的博物馆,对于中国艺术品的收藏却大多针对中国古代书画,而对中国的现当代艺术的收藏与研究却相对薄弱,无论从收藏的门类还是数量上来说,都存在很多的不足。

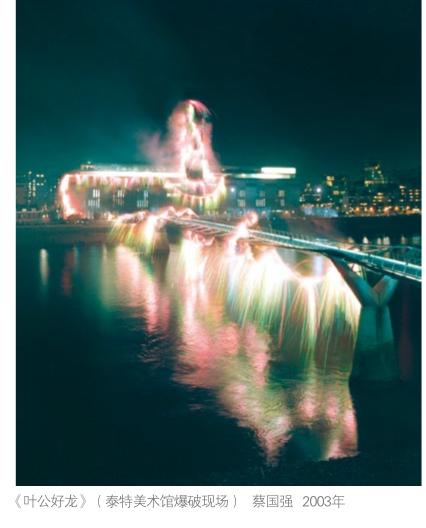

举例来说,泰特现代美术馆的中国当代艺术的收藏乏善可陈。在中国当代艺术中最具影响力的“八五”新潮及1989年“中国现代艺术大展”相关的作品并未被纳入泰特的收藏序列。他们在收藏中国当代艺术时,更倾向那些有海外、特别是有在欧洲参展经历的中国艺术家,例如赵无极、蔡国强等人,收藏中包括张恩利的绘画、蔡国强的烟火装置摄影、马六明的行为摄影、艾未未的装置、杨福东的影像等。而中国本土的当代艺术现状与生态没有体现在他们的收藏体系之中。除此之外,对于中国当代艺术的展示起步也很晚,例如泰特利物浦美术馆在2007年才首次推出关于中国当代艺术家的大型群展[7]。

在国家收藏体系之外也存在着许多致力于多元主义发展的机构,但是它们无论从资金还是资源的角度都无法与展示欧美主流艺术家的机构相比。

四、多元主义机构的式微

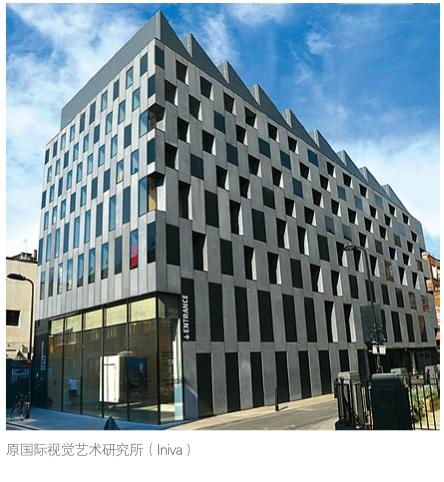

国际视觉艺术研究所(Institute of International Visual Art, Iniva)是一家位于伦敦的非营利组织,致力于开发反映全球化的社会和具有政治影响的艺术计划。1994年在学者斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)的指导下成立,旨在应对英国展览实践中缺乏文化多样性的问题。机构主要与出生于英国的亚非裔的视觉艺术家合作,为他们在职业生涯的不同阶段提供支持,并为当时以西方为中心的英国视觉艺术提供新的视角。

国际视觉艺术研究所最初在东伦敦有一个1400平方米的展览空间,开展了许多与少数族裔艺术家合作的项目,并在他们的早期职业生涯中扮演了重要的角色。例如艺术家因卡·休尼巴尔(Yinka Shonibare)、史蒂夫·麦克奎茵(Steve McQueen)、伊德里斯·汗(Idris Khan)和索尼娅·博伊斯(Sonia Boyce)等,在其职业发展的初期都曾与这个机构合作过。

但该组织的资金在2015-2018年度的运营经费被削减了60%,所以无法再承担位于东伦敦的展览空间。目前已经迁址至伦敦艺术大学切尔西校区内,并且只保留了图书与档案馆,而且场馆的运营经费也要每三年一次向英国艺术基金提出申请,很难保证长久且持续地运营。

虽然很多机构在这次运动的浪潮之中都发文表示正在积极改善这种不平等的收藏与展示机制以及员工种族背景的单一化现状,然而,原国际视觉艺术研究所总监、英国艺术委员会委员桑迪·纳尔(Sandy Nairne)提出,参加过“另一个故事”展览的艺术家只有两位得到了泰特美术馆的收藏,同时在艺术机构的管理者中只有极少数是非裔或亚裔[8]。距离“另一个故事”展览已经过去了30年,少数族裔得到公平的待遇了吗?来自印度的艺术家、策展团体瑞克斯媒体小组(Raqs Media Collective)曾在采访中说道:“现在是‘艺术能做什么取代‘什么是艺术的时代。”[9]特别是在面对国际危机与系统性不平等的当下,针对“系统性不公正”的改变,仅仅依靠少数族裔的策展人与艺术家的推动是不够的,所有的从业者与观众都是推动这个系统进行改变的一环,更重要的是许多机构还亟待在制度上进行根本的改变。

注释:

[1] 国际博物馆协会(International Council of Museums,ICOM)對“新美术馆”的定义,来源https://icom. museum/en/resources/standards-guidelines/museumdefinition/。

[2]李贝壳,《观念之后——体制批判的三次浪潮》,《世界美术》,2019年第3期,总163期。

[3] Johnson, Vanessa Faye, “Difference as identity in ‘The other story and the 1993 Whitney biennial.”(2010). Electronic Theses and Dissertations. Paper 697. https://doi. org/10.18297/etd/697.

[4] “Notes from the Field: Navigating the Afterlife of The Other Story”. Asian Art Archive. 亚洲艺术档案官网https://aaa.org.hk/en/ideas/ideas/notes-from-the-fieldnavigating-the-afterlife-of-the-other-story/type/essays,网页浏览2020年6月3日。

[5] Rasheed Araeen, ed., “The Other Story: Afro-Asian Artists in Post-War Britian, exh.cat.”(London: South Bank Centre, 1989), 9.

[6] BLK艺术团体是1982年由4个有影响力的概念艺术家、画家、雕塑家和装置艺术家在英国选择的名称。他们是基思·派珀、玛琳·史密斯、艾迪·钱伯斯和唐纳德·罗德尼,最初是在中部地区工作的。

[7] 2007年泰特利物浦美术馆举办了“真实的存在:来自中国的当代艺术”展览。艺术家的选择包括从2000年后在中国本土实践中比较活跃的艺术家。例如,何岸、曹斐、王功新、周铁海等。

[8] Jean Fisher, The Other Story and the Past Imperfect。泰特现代美术馆官方网站, https://www.tate.org.uk/ research/publications/tate-papers/no-12/the-other-storyand-the-past-imperfect,网页浏览2020年6月5日。

[9]张纹瑄,《顿时让我们不知所措》,艺术论坛网站,http://www.artforum.com.cn/diary/12406,网页浏览2020年6月10日。