海绵化改造小区调蓄池优化布局及其雨水径流控制效果

——以浙江省嘉兴市烟波苑小区为例

2020-08-04陈前虎邹澄昊张泸少王贤萍

陈前虎, 周 明, 邹澄昊, 张泸少, 王贤萍

(1.浙江工业大学 设计与建筑学院, 浙江 杭州 310023; 2.嘉兴规划设计研究院, 浙江 嘉兴 314000)

在中国当前如火如荼的海绵城市建设中,因普遍注重绿色海绵设施,如绿色屋顶、雨水花园、植草沟、过滤带、下凹式绿地、透水铺装等。往往忽视布置一些不具有生态功能的蓄水设施,结果时常导致“海绵城市看海”现象。尤其是在老旧城区,普遍存在排水系统老化、排水设计重现期过低、翻建难度大、成本高等问题,在大雨或暴雨发生时,仅设置绿色海绵设施根本无法解决积水内涝问题,更丧失了大量雨水资源利用的机会。调蓄池作为一种灰色调蓄设施,具有高适用性与优越经济性,自20世纪70年代以来,成为西方发达国家的各种雨洪管理技术中最常用的措施之一,已得到了广泛应用。作为中国城市内涝防治系统的重要组成部分[1],调蓄池在《室外排水规范》和住建部《海绵城市建设技术指南》等技术规范中也已提及,但实际建设较少,相关研究也因此很少。建筑小区作为城市最重要的功能区域,占据城区近70%的面积,是城市排水系统的源头减排单元[2],也是实现海绵建设目标的主要载体。对于建筑小区尺度的雨水径流控制来说,调蓄池侧重于较大规模降雨的集中、宏观调控,一般绿色海绵设施则侧重于调控中小降雨事件[3]。因此,要使老旧城区真正实现高效的雨水管理,探究调蓄池与绿色海绵设施之间科学合理的关系,从而形成灰绿协调、综合布局的体系十分必要。

调蓄池对雨水径流的控制效果与其布设位置、数量和容积息息相关。就调蓄池布局与雨水径流控制的影响来说,国内外学者已经做了大量研究:Oxley等[4]在单个蓄水池和蓄水池系统中,以暴雨管理模型(storm water management model, SWMM)为水力学模型,优化蓄水池的尺寸、位置和出口结构等设施;Travis等[5]在优化滞留池系统时,以等流时线选择滞留池潜在位置;Hong等[6]提出了小型调蓄池容积估算的简化方法,并制作相应模型用于设计调蓄池;李尔等[7]以昆明市主城区东南片区排水系统为例,通过连续时序降雨量法计算了相应调蓄池容积;俞珏瑾[8]采用调蓄时间法计算了雨水调蓄池的有效容积。这些研究从宏观和微观两个视角对调蓄池布局的具体技术和容积问题提出了多种不同的解决方案,为本文提供了研究启示。然而,在建筑小区中观尺度上,如何科学合理地布局调蓄池?相关研究较少;已有的建筑小区调蓄池布局方案大多偏向于集中化设计,这往往容易导致工程量过大等问题。本文拟在前人研究的基础上,从中观视角,探索建筑小区最优积水节点控制数量选择和相应的调蓄池合理布局等问题的解决方案。

基于此,本文选取国家首批海绵城市建设试点——浙江省嘉兴市内部的典型老旧小区为研究对象,利用SWMM软件建立排水系统数学模型,根据不同重现期输入降雨条件,并以研究区雨水径流目标控制为导向,探索解决平原河网地区的老旧城区暴雨内涝频发、排水能力低下、雨水资源浪费等问题,以期为中观尺度上的海绵城市建设和旧城排水系统改造规划设计提供理论与技术依据。

1 研究区概况

研究区位于嘉兴市典型的密集老旧城区,地处南湖南侧,东临海盐塘、南至中环南路、西至海盐塘路、北到烟雨路,隶属市重点水敏感性保护区。老旧小区烟波苑建成于2000年前后,建筑总面积为5.6 hm2,内部以多层建筑为主且无天然景观水体。烟波苑多年平均降水量1 199.2 mm,降雨大部分集中在3—9月,月季分配呈现梅雨型和台风型的双峰型降水特征。研究区地表土层从上至下依次为填土层、粉质黏土层、淤泥质粉质黏土层,渗透系数约为100 mm/d。烟波苑于2016年4月进行海绵化改造,现已竣工并通过考核验收。研究区内道路、停车位等硬铺总面积占比28.6%,其中透水路面比重为81%;屋顶面积占比28%;绿化面积占比43.4%,其中下凹绿地和雨水花园比重分别为11%和4%。结合嘉兴市城市规划设计院提供的《海绵城市建设工程运行管理技术研究》以及海绵建成区现场调研资料表明,研究区内部虽已经过海绵化改造,但缺乏调蓄池,在较大降雨发生时,积水内涝隐患仍存,对管网排水压力缓解作用微弱,径流控制效果不佳。

2 基础数据获取与研究方法

2.1 基础模型构建

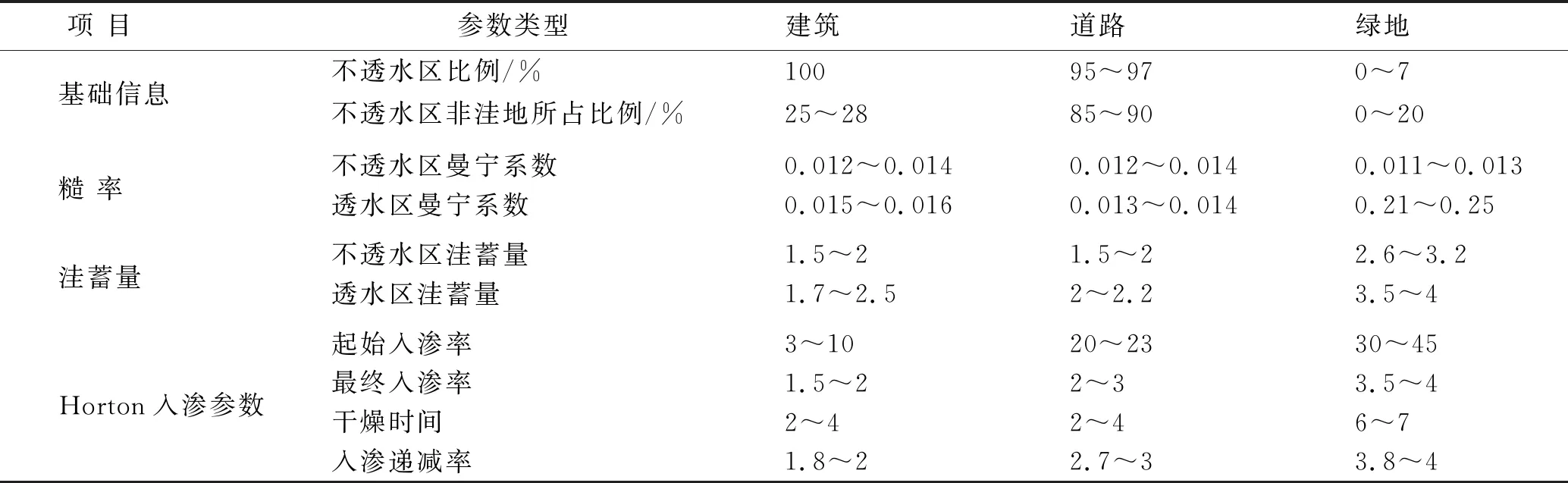

本文基础数据主要包括研究区现状地形高程、现状施工图资料和实测水量等。具体包括嘉兴市烟波苑海绵化改造工程建设方案,海绵化改造工程排水、道路、景观工程施工图,嘉兴市雨量站监测数据,嘉兴市杂用水标准,浙江省用水定额以及现场实测调研等数据。参考SWMM 用户手册和相关文献[9-11]确定模型初始参数,并根据研究区2017年6场实测降雨数据、研究区监测水量数据、嘉兴市海绵城市建成区养护调研数据进行率定与验证(见表1)。

表1 嘉兴市烟波苑小区SWMM模型设计参数

SWMM模型的核心组成模块采用国内外常用函数模型,其中,渗透模型选用Horton模型,最大、最小入渗率和衰减系数分别为40 mm/h,4 mm/h和4 h,透水和不透水地表曼宁系数分别为0.6和0.021,洼蓄量分别为4 mm和2.5 mm。汇流模型采用非线性水库模型,水力模型则采用动态波模型,蓄水模块使用封闭式矩形式调蓄池并采用Functional曲线模拟调蓄过程,调蓄池具体构造参照国家建筑标准设计图集《雨水综合利用》。结合研究区实地调研数据选择下凹绿地、雨水花园、透水铺装3种海绵设施,各类海绵设施的设计参数见表2。

表2 各类海绵设施有效厚度设计参数

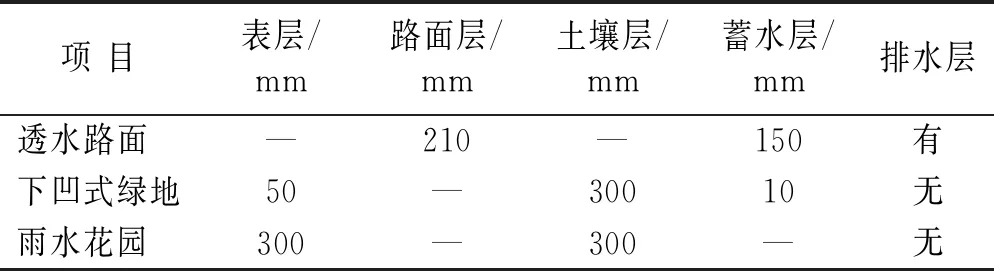

根据管网走向,建筑物、绿地和街道的分布,采用人工方式划分子汇水区,并考虑实际雨水汇流及低影响开发雨水处理流程,确立子汇水区排水方向:①屋面→透水路面→下凹绿地/雨水花园→溢流排水节点→雨水管网;②主干道→下凹绿地/雨水花园→溢流排水节点→雨水管网;将研究区域细分为197个子汇水区域,确保子汇水区汇水模式大致相同。根据烟波苑排水施工图对研究区地下排水管网系统进行概化,保留主要雨水干道,最终确立53个排水节点、53条管渠和4个排放口(见图1)。

图1 烟波苑小区SWMM模型节点高程概化

2.2 设计降雨序列

模拟降雨序列采用芝加哥雨型和嘉兴地区暴雨强度公式(公式1)进行合成。嘉兴地区的降雨类型为前峰型,峰值r为0.4,降雨历时为2 h。因海绵设施主要针对小规模降雨的控制,为考虑研究全面性,选取降雨重现期0.155 a(对应嘉兴市海绵建设指南径流总量控制率设计值),0.5,1,2,3,4,5,10,15,20,30,50 a[12],对研究区进行多降雨重现期情景模拟。

(1)

式中:q为暴雨强度(mm/min);P为设计降雨重现期(a);t为降雨历时(min)。

2.3 确立雨水径流控制目标

对于给定建筑小区的雨水径流控制来说,实现雨水径流体积上的控制才是基础[13]。建筑小区的外排流量径流系数、雨水径流总量控制率及设计重现期3者间存在着对应关系,根据住房和城乡建设部《建筑与小区雨水利用工程技术规范》规定:雨水利用系统的规模应满足建设用地外排雨水设计流量不大于开发建设前的水平或规定的值,设计重现期不得小于1 a,宜按2 a确定,外排径流系数一般取0.25~0.4。已有研究[14]表明,当区域内的雨水设施在2 a重现期下能控制区域的外排雨水流量径流系数不大于0.4时,可达到区域年雨水径流总量控制率大于80%,而控制住单场次降雨时外排径流系数是研究区实现高效雨水管理的基础。为此,本研究转变传统年径流总量控制思路,采用单场设计降雨重现期2 a时外排径流系数≤0.4作为研究区雨水径流控制最低目标(有条件地区可适当增加要求),利用SWMM模型探究合理的调蓄池布局,实现多降雨重现期情景下研究区雨水径流的高效控制。

2.4 研究方法

首先,利用研究区SWMM模型输入不同设计降雨条件,模拟得出积水节点的数量和位置,并构建降雨重现期与积水节点分布散点图,利用函数拟合法计算出最优控制节点数目;接着,采用积水时间、积水深度、积水速度作为评价指标[15],对积水节点评价并排序,得出调蓄池在研究区中的建设时序及模拟容积;最后,以国家标准规范和已有研究为依据,确立研究区控制设计降雨重现期及外排径流系数控制目标,利用SWMM模型计算出最优调蓄池容积,结合研究区地形(如地面高差,管道坡度、汇水区类型)作相应调整,最终确立最优的调蓄池布局。综合分析研究区在设置最优调蓄池方案后,对不同重现期下雨水径流的控制效果,以《嘉兴市生活杂用水标准》《建筑中水设计规范》《浙江省用水定额》等标准规范为主,确立小区杂用水总量并分析调蓄池杂用水供给率。

3 结果与分析

3.1 排水节点积水特征分析

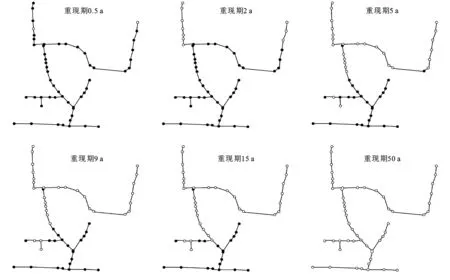

在SWMM模型中输入不同重现期的单场降雨序列,得出研究区内涝积水节点分布(见图2)。

注:图中黑色圆点表示排水节点,黑色圆圈表示积水节点。

研究表明,积水节点整体分布满足随降雨重现期的增大而增加的规律,其范围呈现由分散至连续、由排水管网前端逐步延展至管网中部和末端的趋势。根据中国气象局降雨量等级划分标准对研究区积水情况分段分析,具体表现为以下4个方面:①当降雨重现期小于0.155 a(中/小雨)时,研究区内部无积水节点;当中小规模降雨出现时,由于海绵设施的消纳作用,仅有少量径流汇入排水管网,研究区无内涝积水情况发生。②当降雨重现期在0.155~5 a时(大雨)时,研究区内部开始出现积水,且积水节点数量增加迅速,外排径流系数超过0.4,并呈现逐年递增的趋势。此时,研究区开始出现内涝。换句话说,随降雨量的增大,海绵设施的调节能力逐步饱和,大量径流汇入排水管网,而原有管网系统因设计标准不足未能排出过量雨水,致使研究区积水量逐渐增加。③当降雨重现期为5~15 a(暴雨)时,研究区内部积水节点分布趋于稳定,外排径流系数达到定值0.7,与此同时内涝程度逐渐加剧。在暴雨出现时,研究区出现大规模内涝的原因主要有两方面:第一、研究区内部各排水节点自身属性(高程、汇水区的类型、出入流管道的坡度和管径等)不同,致使部分子汇水区达到持续积水的状态,而另一部分子汇水区则始终处于未积水状态;第二、随子汇水区汇水量的增大,排水管网逐渐达到排水极限,过量雨水无法排出。④当降雨重现期大于15 a(大暴雨/特大暴雨)时,积水节点数量大致呈线性增长直至最大,径流系数达到最大值,研究区内涝程度进一步加剧。在大暴雨出现时,超量的雨水使原未积水子汇水区的自身属性优势不再制约积水,与此同时,排水管网达到自身排水极限,致使研究区积水节点数量呈线性增长,外排径流系数持续提高。

3.2 最佳控制节点拟合函数构建

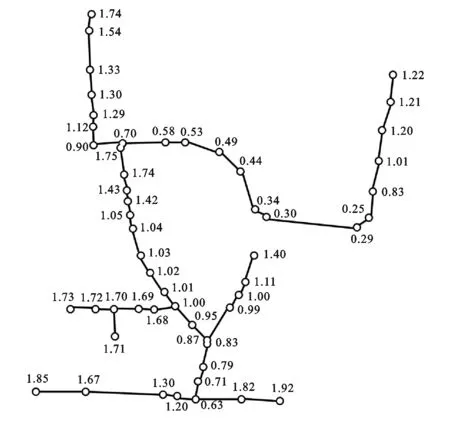

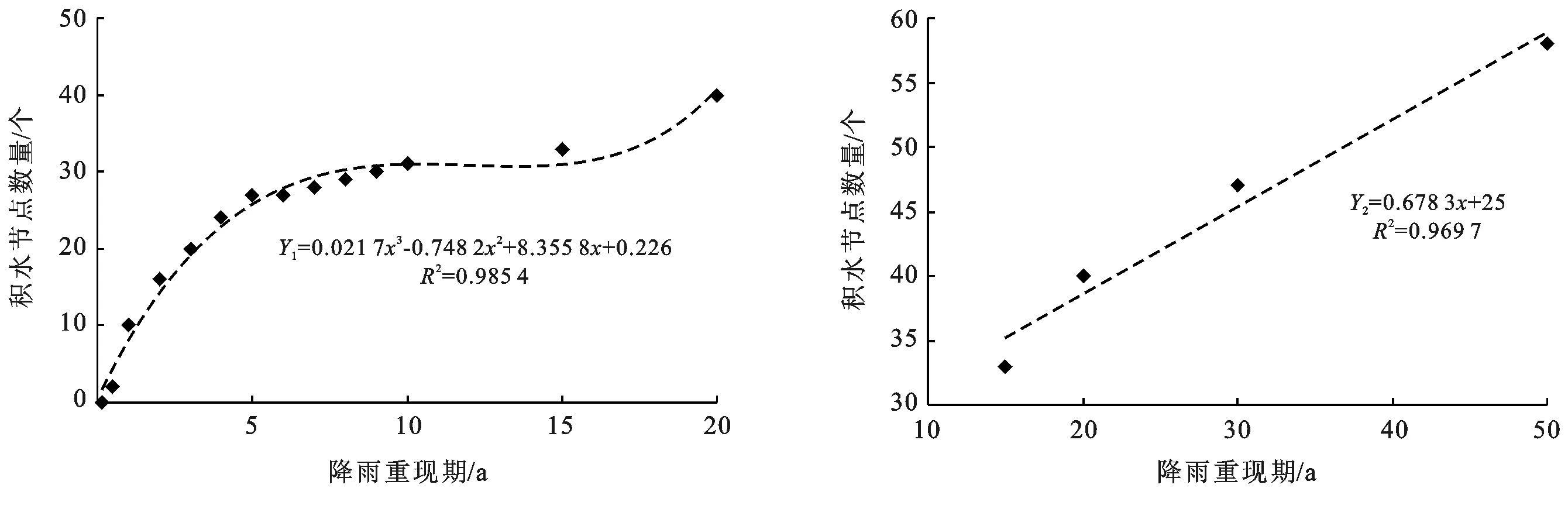

通过降雨重现期与积水节点分布的特征分析可以发现,不同重现期情形下研究区积水节点数量分布出现特殊变化,并在一定重现区间稳定分布。为此,可通过构建拟合函数实现精确求解,以期在具体实践中提高建筑小区的雨水控制能力。本文综合考虑烟波苑积水节点变化规律,最终采用分段幂函数[16]拟合法构建拟合函数(见图3)。

图3 积水节点数量与降雨重现期关系

通过分段拟合函数计算求解,研究发现:①在0.155~5 a内,积水节点增长速度高,且增长率波动快,在5 a时积水节点数量增至27,在0.5 a时积水节点增长率达到最大值18/a,在此区间内,降雨等级在大雨以下,降雨概率大,且降雨量多变,是建筑小区实现高效雨水控制的基本雨型;②在5~15 a内,积水节点数量分布稳定在30之间,并在9 a时积水节点增长率达到零值,积水节点数量达到稳定值30,此时重现期达到一般城市防洪排涝标准,是建筑小区实现高效雨水控制的关键雨型;③在15~50 a内,积水节点增长率为定值,积水节点数量呈现线性增长,并于50 a达到最大值58,降雨等级达到大暴雨/特大暴雨级别,降雨重现期超过防洪排涝标准,在此区间建筑小区不应再以高效雨水控制为目的,而应该发挥控制节点的源头排水作用和调蓄功能,以实现避免内涝的目标。

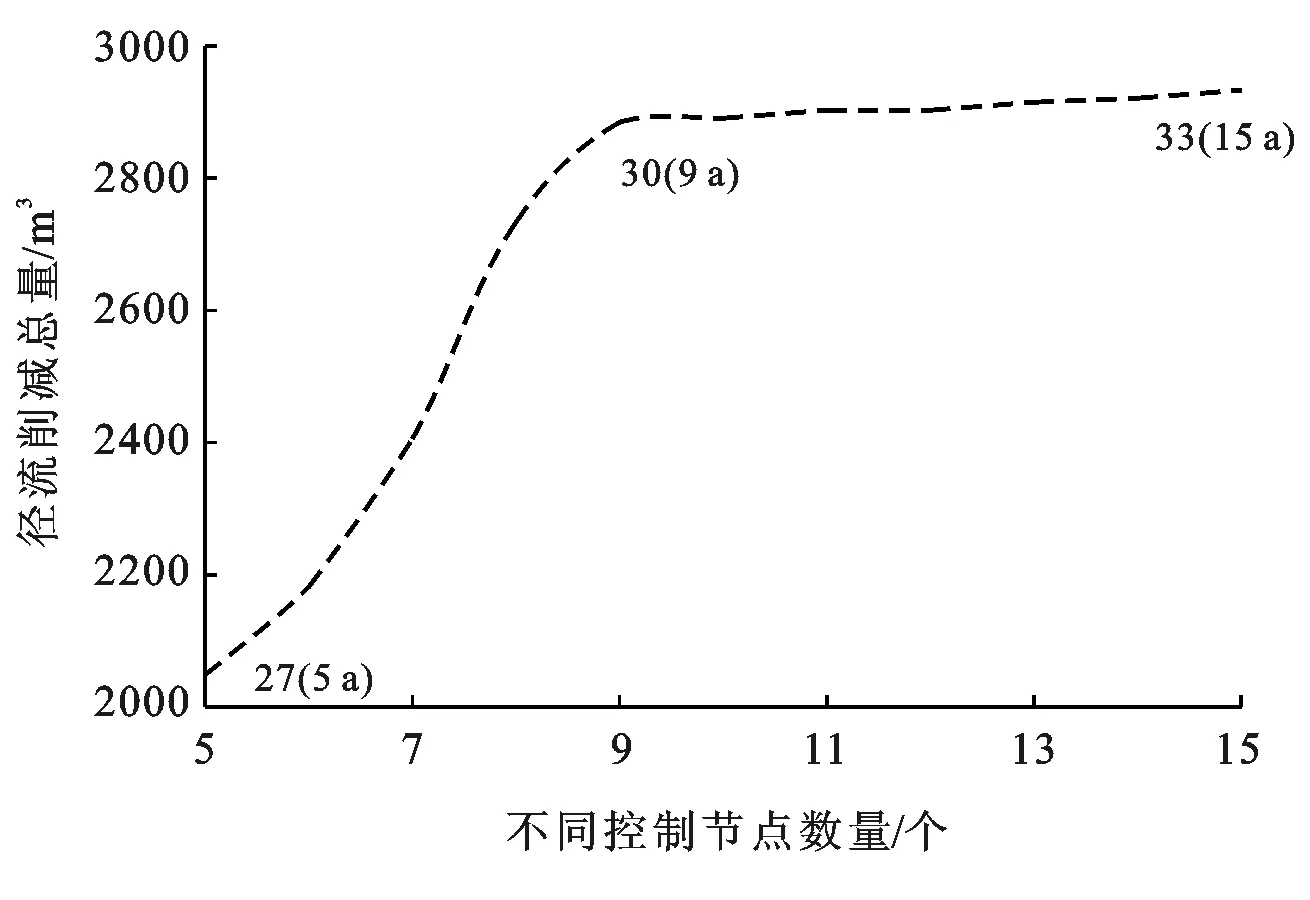

研究发现,在5~15 a内研究区积水节点的分布存在稳定周期,拟合函数Y在拐点(9 a,30)取得稳定值。对于研究区的雨水径流控制和降雨调蓄利用来说,降雨大小决定积水节点数量分布,而积水节点数量决定调蓄池设置数量, 并且,调蓄池数量设置应当以研究区控制目标下积水节点不积水、外排径流系数达标为原则。在实现研究区径流控制目标的前提下,研究通过SWWM模型分析了不同控制积水节点数量方案所能达到的最大降雨径流削减量(见图4),其中, 9 a重现期30个控制节点方案达到削减阈值。在5~15 a内,控制积水节点数量过少会导致研究区调蓄池径流控制效果不足、雨水利用效率过低;数量过多又会造成调蓄池服务范围重叠、成本增大,但研究区可实现的径流削减总量却基本不变。基于此,本文最终选择30个控制积水节点作为调蓄池布局的理论数量方案。

图4 烟波苑小区不同控制节点方案下的径流削减量

3.3 调蓄池最优容积确立

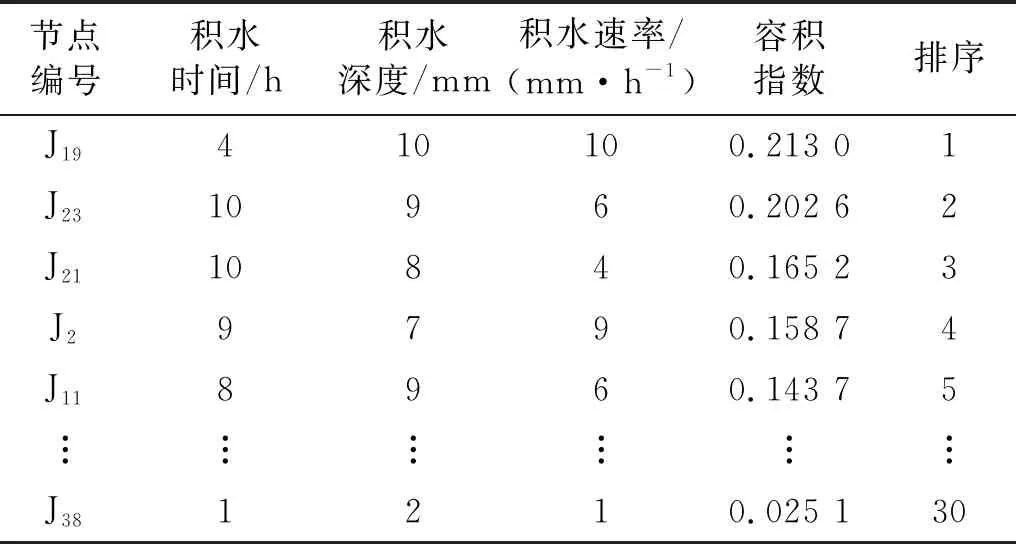

不同位置、不同容积的调蓄池对研究区雨水径流控制效果会有显著影响。研究以子汇水区汇水方向为依据,最终确立下凹绿地和雨水花园等绿色海绵设施作为调蓄池布设位置;对于不同重现期下控制节点的积水情况来说,客观描述各点之间的积水差异性成为调蓄池容积设定的关键,而引入调蓄池预设容积指数的目的是将各控制点的积水差异性量化,以确定研究区调蓄池建设优先时序及预设容积。调蓄池采用溢流管与排水节点连接,保障子汇水区雨水在经过海绵设施处理后进入,过量的雨水通过溢流口流向排水节点最终汇入管网。本研究以相同汇水模式来划分子汇水区,目的是避免传统权重设计存在的人为误差,通过调蓄池预设容积3个评价指标(积水时间、积水深度、积水速率)的量化评价,得出相应分值。为研究计算方便,定义f为各积水节点评价指数,根据评价指标节点的量化,按照公式(2)计算得到调蓄池预设容积指数(见表3)。

表3 调蓄池预设容积指数

I=∑(fi/∑ci)

(2)

式中:Ii为调蓄池预设容积指数:fi和ci分别为积水节点的积水时间(h)、积水深度(mm)、积水速率(mm/h)的评价指标指数和相应分值。

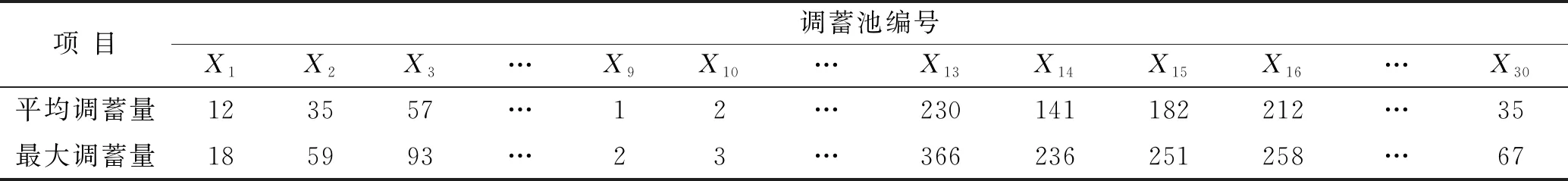

由表3可知,研究区积水节点调蓄池建设时序为:J19>J23>J21>J2>J11>…>J38,通过排列调蓄池建设时序可以确立研究区调蓄池建设的优先级。通过分析调蓄池预设容积指数,可以对调蓄池的自身属性进行定量化描述,直观反映不同调蓄池之间规模的差异性,从而避免传统调蓄池设置存在的经验性、主观性等问题,为SWMM模型蓄水模块的体积输入提供科学依据。根据调蓄池预设容积指数大小等比例设定输入容积,在SWMM模型中,输入设计重现期2 a所对应的降雨序列,通过不断迭代调试,得出每个调蓄池的实际调蓄量(见表4),按最大调蓄量确定最终设计容积。

表4 调蓄池最优容积 m3

研究表明,部分调蓄池模拟容积偏小,如调蓄池X9,X10调蓄量分别为2 m3和3 m3,调蓄量过少,为使研究区达到理论最优状态,本文考虑30个调蓄池全布局,而在实践中,不同地区可按当地条件对小型调蓄池予以取舍;另一部分调蓄池模拟容积较大,如调蓄池X13,X14,X15,X16,其调蓄容积均超过200 m3。

针对烟波苑的地形及子汇水分区自身属性,采用分散式调蓄池理念,在积水节点相邻汇水区中分散布置调蓄池;除此之外,调蓄容积在60~100 m3之间的调蓄池数量比例为29%;在20~60 m3之间的数量比例为55%;在20 m3以下数量占比16%;所有调蓄池建造容积均采用国家建筑标准《雨水综合利用》要求设计。

3.4 雨水径流控制效果分析

在不同降雨重现期下运行“LID+调蓄池”模型,研究区雨水径流控制效果提升明显(见图5)。

图5 烟波苑小区径流控制效果变化

由图5可知,研究区在原有海绵化改造基础上增加调蓄池后,区内雨水径流控制能力得到不同程度的提升,主要表现如下:

(1) 在0.155~0.5 a重现期下,“LID+调蓄池”控制效率最高。如在0.155 a时,峰值径流量从118.61 m3/h降至50.30 m3/h,削减率达到57.59%;峰现时间从1 h延缓至1.1 h;外排径流系数从0.21降至0.06,削减率达到71.15%。由于调蓄池的布设,研究区的雨水控制能力得到明显提升。

(2) 在0.5~4 a重现期下,“LID+调蓄池”控制效果最为明显。如峰值径流量削减率稳定在48%~55%之间;峰现时间延缓至1.2 h左右;外排径流系数有所增加,但基本保持在目标值0.4以内。研究区内部过量雨水逐渐超过海绵设施的可控能力,进而汇入调蓄池中,只有超过调蓄范围的雨水以汇入管网的形式外排,研究区管网系统汇水压力得以缓解。

(3) 在5~9 a重现期下,“LID+调蓄池”控制效率开始下降,但控制效果依然明显。如峰值径流量削减率逐渐从48%降至40%;峰现时间延缓至1.1 h;外排径流系数稳定在0.45~0.5之间。在此期间,研究区由于降雨量的增大,致使调蓄池调蓄量逐渐达到饱和,而正因调蓄池在降雨前期调蓄作用,从而延缓子汇水区排水峰值压力,研究区外排径流系数得以稳定。

(4) 在10~50 a重现期下,“LID+调蓄池”控制效果明显下降。如峰值径流量削减率逐渐下降,直到稳定在35%左右;峰现时间与调蓄池设置前逐渐吻合;外排径流系数逐步增至0.63。相对于设置调蓄池前外排系数0.76,峰值径流量1 900 m3/h,调蓄池对研究区延缓内涝形成起到关键作用。由于研究区超量的雨水超越调蓄池调蓄极限,致使研究区内部出现积水并形成内涝,但正是调蓄池对研究区总降水量的削减和延缓外排径流形成的作用,使排水管网能够继续高效运转而仅有部分雨水积存,内涝情况得以缓解。

综上,研究区在“LID+调蓄池”改造方案下,可以实现研究区多重现期雨水控制,具体如下:①单场降雨重现期2 a及以下重现期实现雨水径流高效控制,即研究区外排系数≤0.3;②单场降雨2~4 a重现期实现雨水径流目标控制,即研究区外排系数≤0.4;③单场降雨4~9 a及重现区间内雨水径流控制虽未达目标值,但外排系数≤0.5,研究区无内涝风险的雨水控制目标;④对于超过9 a重现期的单场降雨,研究区仅采用“LID+调蓄池”改造方案无法实现雨水径流的高效管理,但整体内涝情况得以缓解,须借助其他排水方法以期完全避免内涝。

3.5 调蓄池杂用水供给率分析

已有研究[17]及研究区海绵设施养护调研数据结果表明:在居住区中,经过海绵设施处理后进入调蓄池的雨水可作为生活杂用水使用。根据《嘉兴市杂用水标准》、《浙江省用水定额》、《建筑中水设计规范》等标准规定:嘉兴市区内绿化浇灌用水定额2 L/(m2·d),道路浇洒用水定额2 L/(m2·d),洗车用水标准300L/辆,冲厕用水为30 L/d。通过现场调研资料获取研究区总人口和汽车持有量,本文最终估算出研究区杂用水总量为1 230 m3/d,在采用“LID+调蓄池”改造方案后,研究区可以实现有效的用水供给。

(1) 在0.155 a重现期下,调蓄池总蓄水量达到460 m3,供给率为37.4%;在0.5 a重现期下,调蓄池总蓄水量达到1310 m3,供给率达到106.5%;在1 a重现期下,调蓄池总蓄水量达到1 550 m3,供给率达到126%;当降雨重现期大于1a时,调蓄池总蓄水量达到最大值1 800 m3,供给率达到146.3%。

(2) 研究区实际模拟地块面积约为5.6公顷,区内年均降雨量为69 216 m3,调蓄池调蓄总水量达39 608 m3,雨水年利用率达57.2%。

4 结 论

(1) 本文通过分析研究区不同设计降雨重现期与积水节点分布之间的关系发现:在5~15a重现区间,研究区的积水节点分布出现稳定期,在此期间积水节点数量稳定在30,此时调蓄池设置数量达到径流目标控制的理论最优值。

(2) 本文通过分析研究区内积水节点的积水特征及调蓄池预设容积指数,利用SWMM模型,定量化探究出调蓄池的最优设置容积,提出对体积过大的调蓄池采用分散式组合的设计理念,而对于较小容积的调蓄池,不同地区可因地制宜按需设置。

(3) 基于调蓄池雨水径流控制分析得出:调蓄池对研究区的雨水控制具有明显的提升作用。①在0.155 a时,径流峰值削减率达到最大值57.59%;②在0.5 a时,峰现时间延缓量达到最大值0.5 h;③在2 a时,外排径流系数削减量达到最大值0.25;④在5 a时,径流峰值削减量达到最大值689.12 m3/h;⑤超过0.5 a时,杂用水供给率超过100%,调蓄水量满足居民日常生活用水需求。

对老旧建筑小区提高雨水径流控制能力以及实现高效雨水管理而言,科学合理地设置调蓄池十分必要。与传统研究相比,本文的探究具有以下特点:①以研究区积水节点分布为基础,不同重现期单场次降雨为输入条件,在建筑小区尺度下,探究雨水径流的变化情况,为研究区径流的精准控制提供选点依据,避免了传统调蓄池选点粗陋的局限性;②相对传统研究按经验公式计算调蓄池蓄水容积来说,采用SWMM模型模拟更加方便快捷,同时兼具科学性;③在微观尺度下,调蓄池的合理设置提高了建筑小区雨水径流控制能力,与此同时也增加了可观的雨水利用量,实现了水安全保障和水资源利用的“双保险”。