东北黑土区的侵蚀沟治理措施与模式

2020-08-04张晟旻

张晟旻, 李 浩

(1.中国科学院大学, 北京 100049; 2.中国科学院 东北地理与农业生态研究所, 黑龙江 哈尔滨 150081)

发生沟道侵蚀是土地退化严重的表现[1]。据全国第一次水利普查侵蚀沟专项调查,东北黑土区是中国沟道侵蚀最为严重的区域之一,现有沟长大于100 m的侵蚀沟2.96×105条[2]。东北黑土区沟道侵蚀的显著特征是多为新成沟、发展沟、耕地中沟,且呈发展危害加剧的态势[3-4]。作为中国最大商品粮生产基地的东北黑土区,沟道侵蚀严重削减了该区域的粮食可持续生产能力和生态安全保障能力[5]。侵蚀沟的形成与发育取决于其临界条件,即由其汇水面积和坡度决定[6-7]。侵蚀沟一旦形成,在加剧水土流失的同时,将会切割损毁耕地,造成土地支离破碎,不利于农业机械作业与土地管理,引发一系列社会问题[8]。

东北黑土区侵蚀沟的治理得到了国家的充分重视。2017年,国家启动了治沟专项工程和重点研发计划项目,有效地将东北黑土区已存在的多种成熟的技术模式与管理经验进行系统全面的凝练,并加以完善,构建实用高效的治沟技术与管理体系,提高工程质量管控能力,规范治沟专项工程,是提升东北黑土区侵蚀沟治理成效的重要途径。在水利部科技专项和国家重点研发计划项目支持下,2018年对东北黑土区新中国成立以来所有侵蚀沟治理措施进行了现场调查、效果评估与技术完善,系统总结分析侵蚀沟治理工程成功的经验及存在的问题,并提出注意事项。旨在为国家正在开展的侵蚀沟治理专项工程中的实际工程管理提供参考。

1 材料与方法

1.1 调查区域

选取占东北黑土区侵蚀沟92.3%的黑土区漫川漫岗与低山丘陵区为调查区域[3]。漫川漫岗黑土区主要分布于松嫩平原的典型黑土带,垦殖率大于75%。该区域多年平均降雨量约500 mm,地势起伏,坡缓坡长,汇水区面积大,95%的侵蚀沟发育形成于坡耕地中。低山丘陵区主要分布于长白山余脉和大兴安岭东南麓,多年平均降雨量约600 mm。土壤主要为暗棕壤,土层较薄,下层多砺石。农田多沿山体中下部开垦,坡度相对较大,沟道侵蚀严重。

1.2 调查方法

研究区选取漫川漫岗与低山丘陵区已开展侵蚀沟治理的23个县、市、旗、农场进行实地调查与勘测。重点调查2017年侵蚀沟治理专项工程实施前后的项目区侵蚀沟治理情况,每个项目区至少调查5条沟以上。项目区治理历程主要通过历史资料收集和现场咨询进行总结归纳。鉴于研究区内气候、地形地貌、土壤、植被和经济发展状况等因素差异较大,因此侵蚀沟治理模式的选取和措施的布设采取实地调查的方法进行数据收集。对于每条侵蚀沟,采用天地一体化测量技术调查。利用谷歌地球历史影像序列,在室内判读调查区域基本情况及侵蚀沟治理措施及其变化情况。应用大疆公司的精灵四无人机,结合布设地面控制点,对侵蚀沟及汇水区航测;再应用RTK(real-time kinematic)精确测量侵蚀沟内每项措施的位置和形态,并现场拍照与记录。

1.3 数据处理

1.3.1 无人机航测数据 将无人机获取的航测图像及地面控制点数据导入到立体摄影测量软件PIX4D中,生成侵蚀沟及汇水区的1∶500三维数字模型及正射影像,并提取区域内的汇水区及沟道的面积、坡度、土地利用等信息。

1.3.2 治理措施数据 结合侵蚀沟及汇水区的三维模型,后期在室内应用ArcGIS等地理信息系统软件,从三维模型上获取治理措施的大小尺寸及空间分布等,作为地面实测资料的补充。利用激光测距仪、皮尺及全站仪/RTK等测量设备,地面实地测量每个侵蚀沟单项治理措施所在的位置、措施的空间结构、规格、布设方法,辅助激光测距仪测量沟宽和沟深等参数,录入记录文档。室内利用已建立的侵蚀沟三维模型,以无人机拍摄的航片为地图,绘制三维侵蚀沟治理模式图。

1.3.3 治理措施三维制图 将RTK测量的措施数据,结合拍摄的照片,利用Sketchup+Vary+PS软件,按措施布设的实际尺寸绘制每项治理措施的三维结构图。

2 结果与分析

2.1 东北黑土区侵蚀沟治理历程

东北黑土区垦殖只有百余年历史,随着东北地区人口快速增加,东北农业一直呈现快速发展趋势。而宜农土地已开发殆尽,为满足国家粮食安全的需求,东北黑土区的后备耕地资源被不断开垦,耕地持续向山顶和河漫滩挺近。更有甚者,部分地区森林被过度砍伐后,将灌木也砍伐殆尽,退化为生产力极其低下的荒山与秃山。加剧了水土流失与侵蚀沟的大量形成并快速发展。

侵蚀沟的快速形成与发展严重威胁了东北黑土区的粮食生产。东北侵蚀沟治理起步于20世纪80年代的小流域治理工程,2003年国家实施了东北黑土区水土流失综合防治试点工程,随后又启动了3期国家农业综合开发东北黑土区水土流失综合防治工程,将侵蚀沟治理纳入国家工程,已在东北100余个县,市,旗,农场开展了水土流失治理。2017年国家启动的东北黑土区侵蚀沟治理专项工程,计划到2020年治理侵蚀沟10 000条,在治理过程中逐渐探索了出独具东北特色效果好的侵蚀沟防治措施与模式。

2.2 侵蚀沟治理措施

侵蚀沟的发展包括沟头溯源侵蚀、沟底下切和沟岸坍塌3种主要形式[9],对应的东北黑土区侵蚀沟防控措施可划分为沟头防护、沟底稳固和沟岸防护3类措施。首先针对沟道的发展,布设沟头跌水、沟底谷坊等沟道稳固措施与沟岸稳定措施,再行植物措施,恢复沟道生态。防治措施的选取以及措施的布设乃至建设标准决定着侵蚀沟治理的成败。

2.2.1 沟头跌水 沟头防护是用于安全排泄沟头上方的地表汇流, 遏止或减少沟头冲刷,阻止沟头前进的措施[10]。主要构造沟口水流通道,通过能量等级落差,分散水流能量、消减水流入沟动能,从而阻止沟头溯源侵蚀的发展,达到侵蚀沟治理的作用。经过调查,按照不同的生态立地条件与修筑方式,东北黑土区现主要有4种沟头防护措施:钢筋混凝土跌水、浆砌石跌水、石笼跌水与连续柳跌水。

(1) 钢筋混凝土跌水。由钢筋混凝土为主体结构的跌水,可分为小型与大型两类。小型钢筋混凝土结构沟头跌水通常呈“Z”字形,厚度大于20 cm,整体宽度约2 m,坡度小于45°,两端水平处配以弧形凹槽结构,是一种结构简单、不易损坏的跌水结构。主要功能是利用该措施的水泥凹槽,使沟头汇水通过水泥凹槽后流入沟道,不与沟头土体直接接触,避免冲刷,阻止沟头挺进,也具备沟头跌水消减水流动能的重要作用。该结构沟头跌水通常适用于小型沟(面积小于0.3 hm2)、路边沟道、支沟沟头以及上流水位较低的森林边缘沟道。大型弧形钢筋混凝土跌水(见图1),其主体结构是由钢筋混凝土浇筑而成,同时以弧形集水槽、阶梯式倾斜石笼护坡与石笼消力池组合而成270°的环形二级跌水。弧形集水槽墙体40 cm厚,1.5 m高,倾角为50°,上端与沟头边缘土体平行;两侧设置15°~30°,高约30~50 cm的耳墙。环形导流,二级消力,通过高强度消力阻缓汇流,后导入沟底。该措施主要用于大型高强度汇水的侵蚀沟与来自山坡径流较多的大中型侵蚀沟治理。因东北黑土区特殊的气候条件,工程措施易受冻胀损坏。钢筋混凝土结构的沟头跌水由于采用钢筋混凝土整体浇筑,只可能发生轻微的移动,很少出现裂痕或被破坏,稳定性强。

图1 大型钢筋混凝土跌水三维模拟效果图(左)与实物照片(右)

(2) 浆砌石跌水。浆砌石跌水由浆砌石结构的弧形导流槽、坝体(挡墙)、护岸与海漫组成。导流槽呈弧形,厚度20 cm以上,宽度与坝体宽度相同。侧墙沿修整的沟岸倾斜,高度约1.5 m,壁厚0.5 m。侧墙间修筑海漫,防止通过溢流口的汇水直接砸击沟底土层,造成破坏。汇水集中到导流槽中,通过坝体拦挡消力,水流经海漫导入沟底,属于一级下降结构。通过拦挡、护坡、消力,实现汇水不与沟头土体接触,阻止了沟头挺进。浆砌石结构具有密封、不透水的特点,阻挡水流,汇流全部通过溢流口,消能后流入侵蚀沟。该措施适用于石料丰富区的中型侵蚀沟。在满足治理需求的前提下,应因地制宜,灵活应用,注重工程成本管控。需注意的是,由于东北黑土区气候寒冷,该工程措施易受冻胀影响,坝体基础修葺需至冻层以下。

部分河道靠近居民生活区,垃圾入河现象尚未杜绝,也有少部分工业废水偷排入河,影响了河道水质;部分乡级河道水面狭窄,河内水草丛生,蚊蝇滋生,影响河道引排通畅,也影响了附近居民的生活。

(3) 石笼跌水。石笼跌水由格宾网和放入其中一定规格的块石或卵石组成[11]。此结构具有耐久性强、整体柔韧性好、有效拦截土的前提下防冻胀性能强、透水性好以及施工简便等优点。根据大小分为3类:①小型石笼跌水,通常呈“S”形,整体形成环坡式凹槽。通常在土层与石笼内堆砌石间铺设一层土工布,起到透水固土的作用。小型石笼跌水整体长度根据实际情况而定,坡度不应超过45°,结构简单、施工方便、用料少且造价低,适用于上游汇水量较小的半稳定侵蚀沟、小型侵蚀沟或稳定沟;②中型石笼跌水呈阶梯状,由护墙和消力池组成,最大特点是通过阶梯式结构,将进入沟道的汇水层层跌水消力后进入消能池消能,减小水流对沟头的冲刷破坏。该措施虽用料较多,但经久耐用,施工相对容易,适用于上游来水较大的中型侵蚀沟;③大型石笼跌水应用于大型宽沟头的侵蚀沟,在垫层处铺设土工布后,再用1 m×1 m×0.4 m的石笼网格沿沟坡环坡阶梯式修筑,逐级消能后将多方向的水流导入沟底。实施时应注意石块码放整齐,网格尺寸不宜过大,适用于石料较丰富地区,可有效抵御冻胀的破坏。

(4) 连续柳跌水。连续柳跌水是在侵蚀沟的沟头段,用木桩固定、柳条叠压修筑的植物防冲水道[12],先将沟头坡削至25°以下,再纵向铺设柳条,横向间隔铺设柳条捆,打桩固定。主要材料为灌木柳,修筑成弧形的由较为紧密横向连续柳条带组成的植物水道,起到稳固沟头作用。适用于水土资源好、土层深厚的耕地中或道路旁的中小型侵蚀沟。柳跌水需与导流埂结合使用,尤其是在修建之初,柳条尚未完全生根,抗冲刷力低,需在沟头上方修建导流埂,阻止集中汇流进入柳跌水通道,待2~3 a柳条长成后再去除入水口导流埂,发挥柳跌水导流作用[12]。

2.2.2 沟底稳固措施 沟底稳固措施通常修筑谷坊,抬高侵蚀基准,阻止沟底下切。该措施通过抬高沟床,起到稳定沟坡坡脚,实现防止沟岸扩张;降低沟底比降,减缓流速,减小冲刷;拦蓄泥沙,沟底台阶化,为植被恢复创造条件[13]。刘宝元等[14]将东北黑土区谷坊分为土谷坊、石谷坊、植物谷坊3个分类。

(1) 土谷坊。土谷坊是用沟底土横向修筑的横跨沟道的谷坊,通常配以固土植被。其整体呈梯形,高1~3 m,顶宽0.5~1.5 m,上坎略陡于下坎。施工简单、就地取材、造价低但防护能力相对较弱,除拦、导土谷坊外,其他土谷坊多以拦截径流和泥沙为主,不导排。谷坊修筑后需在上面栽植锦鸡、沙棘、胡枝子等保土植被。适用于流量小的小型沟或半干旱区全坡面治理的中小型侵蚀沟。

(2) 石谷坊。

①浆砌石谷坊。浆砌石谷坊是沟底横向用石块码砌并水泥砂浆固定的石谷坊。因侵蚀沟大小与立地条件不同,形成了诸多种典型结构与样式的浆砌石谷坊类型(见图2)。通常由梯形坝体、护岸墙、消力池组成,坝体高2~5 m。谷坊坝体尺寸,应根据谷坊所在沟位置的地形条件先确定坝体高度,再相应确定顶高、底宽、迎水坡比和背水坡比,参照GB/T 16453.3[15]中“4”执行;溢流口形状有倒梯形、矩形、阶梯形等,断面尺寸应满足洪峰流量,总体从沟头至沟底溢流口逐渐加大;护岸墙主要是修筑坝体两侧,宜沿沟向在坝体与沟岸交汇处耳状修筑,墙体顶宽不小于0.5 m;消力池是修筑于坝体下方沟底的浆砌石垫底方形槽。该措施具有拦截淤积泥沙,巩固并抬高沟床,阻止沟底下切,稳定沟坡、阻止沟岸扩张,减小沟道侵蚀量,减缓并减少径流流失量与为植被恢复创造条件等功能[16]。调查发现在已开展的小流域治理与农发工程中,多采用浆砌石谷坊治理沟道,然而因冻胀发生损毁情况严重,仅有约30%保存完好。现保存下来的浆砌石谷坊,迎水面已被淤平,沟道植被恢复,修筑的地基深1.5 m,水泥标号高,石缝密实,水泥罩面20 a后仍坚硬,几乎无裂缝。故在东北黑土区如采用浆砌石作为治沟措施,应注重地基修筑,深度不小于当地的冻土层,坝体两侧需修筑护耳。

图2 东北黑土区几种典型浆砌石谷坊三维模拟效果图(左)及实物照片(右)

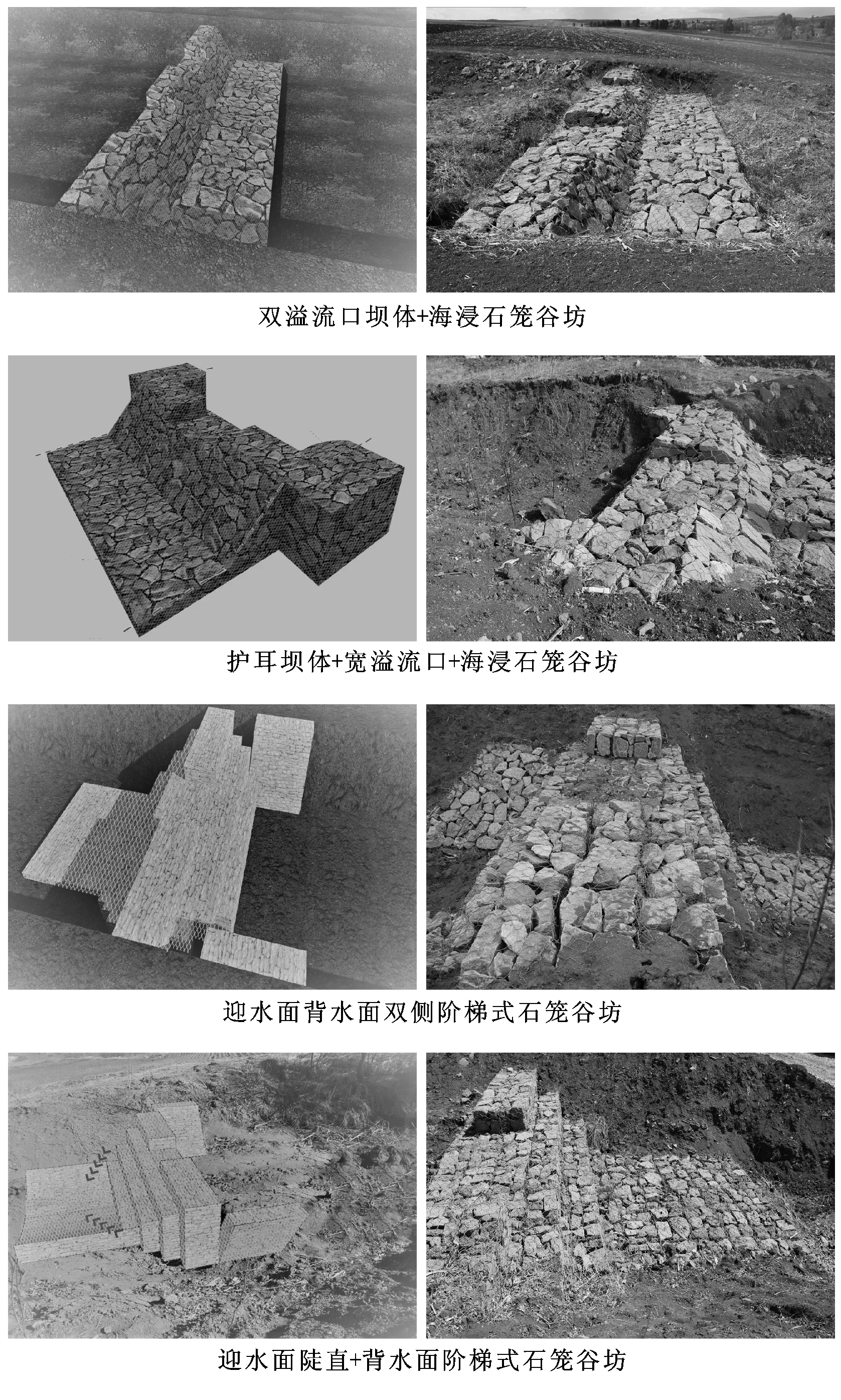

②石笼谷坊。石笼谷坊是用石笼内填石块在侵蚀沟底间隔修筑的谷坊。东北黑土区较为典型的石笼谷坊类型如图3。其结构总体与浆砌石谷坊结构相同,具体可分为单坝体、阶梯式、单消力池、双消力池、带护墙和海漫等结构。石笼谷坊坝体高度不应大于5 m,顶宽为1.0~1.5 m,迎水面陡,背水面缓。石笼常见规格为0.6 m×0.6 m×0.8 m网格,由其相连组成,大石块在外,内用小石块填充,外露石缝控制在2.5 cm以内,石笼网线8~10号,宜采用防腐镀锌铁丝,网眼规格以8 cm×10 cm为佳,护墙和海漫等宜采用多单层石笼网铺设。石笼谷坊具有一定的伸缩性,冻胀损伤显著降低;还具有用材少、修筑简单、成本较低的优势。修筑时应打0.5 m深地基,至自然土层,上覆0.2 m厚沙或碎石,与土接触面应铺设透水阻土的土工布。基于东北黑土区生态环境、侵蚀沟特征以及就地取材的便宜性,为了确保治理措施的有效性和长效性,应主推石笼谷坊模式;针对谷坊坝底或两侧易形成水洞,损毁设施,谷坊两侧墙体应嵌入沟壁1.5 m,坝体两侧上端加筑“护耳墙”,溢流口宜为坝体宽2/3左右,高30~50 cm,下端布设海漫或消力池。

图3 东北黑土区典型石笼谷坊类型三维模拟效果图(左)及实物照片(右)

③干砌石谷坊。干砌石谷坊是指仅采用石块横向堆砌于沟底具有拦排功能的坝体。其结构通常为梯形单坝体,带溢流口,迎水面陡,背水面缓,坝高一般不超过3 m,坝顶宽1.0~1.5 m,大石块码砌,外露面平整,内部用小石块填充。具有拦截泥沙,淤积抬升沟底,减缓径流,导排水,稳固沟底的作用。常修筑在低山丘陵区砂质土地上,适用于来水量较少的小型侵蚀沟或半干旱区侵蚀沟。干砌石谷坊较土谷坊防控能力略强,较石笼谷坊弱,不但具有拦截功能,还具有一定的导排功能,施工更加简单,降低造价,但对石块码放要求较高。

(4) 其他类型谷坊。为了在治理侵蚀沟的同时方便农民进行农耕作业,在东北黑土区出现了桥涵谷坊和过水路面谷坊。既具有拦截、导排作用,又具有桥通行功能的措施。桥涵谷坊由桥、涵洞、谷坊护墙组成。按桥面宽度修筑双坝体,坝体中部顺沟向布设涵洞,双坝体间泥土填充压实,桥表面与两侧沟岸面齐。坝体以钢筋混凝土浇筑,地基深1.5 m,厚0.4 m,宽为沟宽+1 m,高出地面20 cm,作为桥面两侧护耳;在浇筑的同时,在双坝体中部顺沟向安置直径1 m金属螺纹涵管,螺纹管上部略与桥面相差0.5 m;修筑后坝体中间用挖掘出的土壤填充压实;在桥涵谷坊迎水面和背水面分别修筑斜坡护岸墙,高度与沟岸线地面齐,厚度0.3 m,长度3~5 m,护岸墙可选浆砌石、石笼、水泥板。

过水路面谷坊是修筑于侵蚀沟和道路交汇处的凹型水泥路面。结构由下凹型混凝土路面+背水面沟底消力组成。混凝土路面与迎水面沟底齐,下返0.3~0.5 m混凝土,混凝土斜坡修筑到两侧沟岸线处,混凝土下为不少于0.2 m的垫层;消力可为阶梯式浆砌石水泥照面,也可在背水面沟底修筑石笼或浆砌石海漫。主要应用在大中型侵蚀沟与农田道路交汇处。

2.2.3 沟岸防护 沟岸防护措施主要针对分布于小流域下游由坡面至小流域出口与河道相连的主干侵蚀沟。通过工程措施防止沟岸继续坍塌,侵蚀沟继续发展。通常相对平缓,沟道较宽,多弯曲。主要有护岸导水墙和护岸工程两类。

(1) 护岸导水墙。在转弯处水流冲刷严重的沟岸处局部修筑的工程防护墙。多由单体墙面组成,修筑于冲刷严重的沟岸处,就坡岸形状修筑,可直线型,也可弧形,可陡直形,也可缓坡形。墙体高度与沟岸高度齐,长度以冲刷面为准,墙体厚度0.3~0.5 m,下挖0.3 m修筑地基,建筑种类可分浆砌石和石笼两类。适用于东北黑土区小流域下游主干沟防护,由于沟道比降小,不需修筑谷坊等护底工程,通过阻止水流冲刷,起到稳固沟岸作用,人为导流,沟道不再扩张。

(2) 护岸工程。指修筑于侵蚀沟沟道两侧沟岸边保护沟岸的工程措施。多为单墙体结构,主要有浆砌石、石笼和柳桩3种。墙体高度最高不超过沟岸线,厚度0.5 m以上,长度依具体情况而定。在个别沟底比降较大的断面可贴于地表横向修筑坝体护底。适用于东北黑土区小流域下游主干沟和村屯居住区侵蚀沟防护,这类侵蚀沟道整体稳定,沟底不再下切,但部分沟岸仍被冲蚀扩张,通过修建沟岸防护工程,整理规划沟道,在阻止沟岸扩张的同时,修整沟岸两侧土地,恢复部分耕地,保障农村生产和生活。

2.3 侵蚀沟治理模式

侵蚀沟治理总体目标是恢复沟毁土地的生态,治理后的侵蚀沟不再发展,沟头停止挺进,沟底不再下切,并通过谷坊或修整,沟底抬升,沟壁不再坍塌,侵蚀沟被植被完全封育。东北黑土区侵蚀沟通过科学治理措施组装,形成了植物治沟、植物为主工程为辅、工程为主植物为辅以及复垦治沟的4大类综合治理模式。

2.3.1 植物治沟模式 全部采用植物措施治理侵蚀沟的模式,由植物跌水、土柳谷坊、沟底植物水道、沟坡沟岸防护林组成。适用于水土资源较好的漫川漫岗黑土区所有侵蚀沟以及低山丘陵区土层深厚且水分状况良好的中小型侵蚀沟。应先对沟道比降与沟坡进行适当整形,以利于植物措施实施,就近选取植物种类及苗木,从而达到沟道稳固与植被封育的有机结合。例如黑龙江省海伦市光荣小流域沟岸的坡度较缓,多小于10%,实施柳封沟和乔木治沟较为普遍,治理后流域的林木覆盖率由治理前的4%提高到10%,沟头得到很好的防护,不再溯源发展;沟岸护坡林起到了植物缓冲带的作用,减缓了坡面径流对沟坡的冲刷,减少了沟岸崩塌;沟底植柳树和榆树,林木根部以及枯枝落叶拦水蓄水作用使得沟内集中径流的流速变缓,增大了集中径流的沟内入渗;径流中的绝大部分泥沙在沟内沉积,侵蚀沟的林木覆盖率由治理前的25%增加到95%,生态结构显著改善,水土保持能力显著增强。

沟道整形与林木合理搭配是关键,黑龙江省望奎县海丰镇向阳沟同样采用乔木封沟,由于沟道整形不到位,沟头跌水高差过大,重力侵蚀强烈,乔木根部的固土作用不足以抵消重力侵蚀,导致沟头溯源前进;沟底纵比降过大,超过10%,过大的集中径流冲刷力下切沟底,沟底二次成沟,沟坡角度增大,乔木在重力作用下倾斜、倒坍失去保水固土能力。此类沟道的治理单纯难以用植物措施有效防治,需在沟头加设石跌水,防止沟头溯源侵蚀;在沟底比降大于10%处,削坡或增设谷坊后再植适宜林木。

2.3.2 植物为主工程为辅模式 即植物措施是侵蚀沟治理主体工程,工程措施作为必要补充的治理模式。依照东北黑土区侵蚀沟治理“优先采用植物措施”的指导原则,利用柳跌水、乔灌水保林的植物固土封沟,控制侵蚀沟发展;在沟底比降较大植物措施难以有效防治的沟段,辅以修筑石谷坊;在沟坡不适宜直接栽植林木时,采取工程措施(削坡、鱼鳞坑、水平阶等)对侵蚀沟修整后,再行布设植物措施。适用于漫川漫岗黑土区沟底比降较大的侵蚀沟,低山丘陵区水土资源较好的侵蚀沟或沟段以及半干旱区侵蚀沟。例如黑龙江省拜泉县丁家沟瞎子岭流域,在坡面径流进入侵蚀沟处修筑柳跌水沟槽及多级柳跌水,从而降低径流对沟岸的冲刷力。同时沟岸外侧修建300 m长导流埂,确保坡面汇流能够全部沿自然或人工修饰的沟头柳跌水汇入侵蚀沟,避免坡面漫流对沟岸的冲刷。并在削坡后修筑鱼鳞坑。最后栽种护坡林、沟尾水保林。沟头得到很好的防护,不再溯源发展;沟岸护坡林减缓了坡面径流对沟坡的冲刷,减少或治理了沟岸崩塌;沟底林木根部,以及枯枝落叶拦水蓄水作用使得沟内集中径流的流速变缓,增大了集中径流的沟内入渗;径流中的绝大部分泥沙在沟内沉积,侵蚀沟的灌木覆盖率由治理前的25%增加到95%,生态结构显著改善,水土保持能力显著增强。而在拜泉县徐家沟,在侵蚀沟的中下部,沟底比降15%,径流在沟底的冲刷力大,存在柳条水通道被冲毁,沟底下切,沟岸崩塌,沟坡防护林倒入沟中的现象,需在沟底比降>10%的沟底处附以工程措施。

2.3.3 工程为主植物为辅模式 以石头为主要建筑材料,修筑跌水、谷坊和护岸等主体工程,稳固沟道,再布设植物措施,恢复沟道植被。东北黑土区各种类型侵蚀沟均可应用,现主要用于低山丘陵区来水量较大,沟道比降较大,沟道较深,土层较薄,侵蚀严重的发展大中型侵蚀沟治理,主要由沟头防护、沟底稳固和植被恢复工程组成。沟头来水通过导流埂汇入工程跌水并导入沟底,沟头不再被冲刷。石谷坊拦截淤积泥沙,抬升沟底,阻止或减少沟岸坍塌,为植物栽植创造条件。植被措施包括沟底防冲林、沟坡防护林(草)、沟岸水保林。

目前在东北黑土区采用此模式治沟较多,应注意以下问题:①措施组装:以沟头跌水为例,应根据设计防御标准的洪峰来水量选定种类,来水量较小的小型沟或大中型侵蚀沟的支沟头建议选取“S”形斜坡式石笼槽跌水,来水量大的大中型侵蚀沟建议选用直落式石笼跌水或浆砌石跌水;②谷坊位置:宜选择在沟底比降为10%~20%植物措施不足以控制沟道发展的沟段;③谷坊间隔:谷坊布设在遵循“顶底相照”的原则前提下,可依沟底土质保留一定比降,建议淤平后砾石底比降≤3%,土石底≤2%,土底≤1%;④谷坊规格:应遵循浆砌石和石笼谷坊坝高≤5 m,干砌石谷坊坝高≤2.5 m,土石谷坊坝高≤3 m,土柳谷坊坝高≤1.5 m;还应遵循谷坊高度为沟深1/2~2/3,若超过限高,以限高上限为准。坝体应嵌入两侧沟岸不低于0.5 m,土质沟岸应大于1.0 m。坝顶宽0.5~1.5 m,溢流口宜为宽口,坝体顶端两侧各留约0.5~1.0 m,高不少于0.3 m,坝体迎水面边坡宜取1∶0.2~1∶0.5,背水面边坡宜取1∶1.0~1∶1.5,且宜阶梯型,可在石谷坊迎水面或背水面两侧布设护耳,防止集中径流在两侧冲刷沟道,造成跌水谷坊等与沟体脱离;⑤注重植物措施:侵蚀沟治理的最终目标是侵蚀沟道的生态恢复,应在工程措施稳固沟道后采取植物措施恢复生态,不应仅以控制侵蚀沟发展为目的。

2.3.4 复垦模式 该模式可将东北黑土区坡耕地中形成的小型切沟或支沟,利用作物秸秆、煤矸石、风化石等填埋侵蚀沟,上层覆土,实现沟毁耕地再造,恢复垦殖,同时保证农机自由通行。包括沟道整形、沟底暗管铺设、秸秆捆填埋、上层覆土、间隔渗井布设、沟尾防护等措施。该模式还原耕地,增加耕地面积,解决机械行走难,秸秆还田保护环境,实现了坡耕地水保高效种植,保障了现代农业发展,是修复耕地中侵蚀沟的最佳措施,已被纳入正在实施的东北黑土区侵蚀沟治理专项工程,在东北全区域应用。

3 结 论

(1) 东北黑土区目前侵蚀沟治理效果显著。形成了由沟头防护、沟底稳固、沟坡岸水土保持工程与植物恢复4类治沟措施,适用于所有侵蚀沟的工程为主植物为辅、适用于坡耕地小型切沟或支沟的秸秆复垦、适用于漫川漫岗比降较大与低山丘陵区水土资源较好或半干旱区侵蚀沟的植物为主工程为辅、适用于漫川漫岗所有侵蚀沟及低山丘陵区土层深厚且水分状况良好的中小型侵蚀沟的植物治沟的4大治理模式。

(2) 需因地制宜选择侵蚀沟治理模式和科学组装措施。侵蚀沟治理模式总体应遵循达到有效防治、控制造价、易于实施等原则,应结合侵蚀沟特性选择最适合的治理模式。措施布设应对应模式,针对侵蚀沟特点进行组装。当前存在着谷坊嵌入沟岸尺寸不足、溢流口过窄、地基过浅与坝体过矮等缺陷。

(3) 应重视植物恢复。侵蚀沟治理普遍工程实施较好,植被恢复较差,尤其缺少治理后侵蚀沟的养护,栽植后的树木,存在放牧啃食与火烧毁现象。建议适当延长施工与养护工期,设置补偿与管护资金,同时设置专人进行后期养护工作,对侵蚀沟治理工程施工后的工程措施尤其是栽植树木进行养护。