基于土地景观格局的重庆市永川区生态风险评价

2020-08-04苏英慧邸晓慧周宝同

苏英慧,邸晓慧, 明 弘, 周宝同,

(1.西南大学 地理科学学院, 重庆 400715; 2.重庆市盛地土地经济研究院, 重庆 400000)

自然生态系统为人类社会发展提供了重要的物质基础和生态服务,其结构和功能的稳定平衡已经成为人类社会向前发展的先决条件[1]。然而,随着社会经济的不断发展,人类对自然生态系统的干预和破坏日益加重,生态环境不断恶化[2]。土地作为人类生存发展的空间载体和基础,其利用方式的变化已经成为一种影响生态系统稳定性的人为干扰源[3-4]。

生态风险评价可定量评估土地利用变化所引起的生态效应,主要为评价人类活动在生态环境中的不良影响[5]。近年来,国内大量学者对土地景观生态风险进行了相关研究。魏伟等[6]通过构建景观生态风险指数,对石羊河流域武威、民勤绿洲景观生态风险的时空格局进行了分析;刘引鸽[7]通过层次分析法构建土地压力生态风险指标体系,利用生态风险综合指数法分析陕西省生态风险的时序变化和驱动因素;谢花林[8]通过分析不同尺度下生态风险指数的Moran’sI值,对江西省兴国县的生态风险进行了评估;曾辉等[9]通过专家咨询法确定生态风险参数,利用系统空间采样法研究生态风险的空间特征和内在形成机制。

已有研究为基于土地利用景观格局的生态风险评价提供了较为成熟的研究方法和体系,但其评价尺度大多集中于等间距的格网、流域、省域或市县等,缺乏对更小尺度行政单元的研究[10]。其次,以景观格局指数为基础的生态风险评价具有尺度依赖性[11],但多数研究未能明确景观指数计算的适宜空间粒度。再者,已有研究多依赖单一空间统计方法,缺乏对多种空间统计方法结果的综合分析。鉴此,本文以重庆典型丘陵区永川区2010,2015和2018年3期遥感影像为数据源,运用景观生态学理论构建景观生态风险指数,在适宜空间粒度基础上以行政村为评价单元开展土地景观生态风险评价,应用空间自相关进行土地生态风险空间关系研究,同时运用热点分析对结果进行验证与综合分析,以期为永川区土地的合理利用和生态空间的政策规划提供更具指向性的决策参考和理论依据。

1 研究区概况

永川区隶属于重庆市,位于长江上游地区,东邻江津区,北界铜梁区,西接荣昌区,南与四川省合江、泸县接壤,是成渝城市群的节点城市。地处东经105°38′—106°05′,北纬28°56′—29°34′。全区海拔主要为450~650 m,其中相对高差小于50 m的缓丘面积占全区总面积的45%,丘陵面积占全区面积的37%,是重庆市的典型丘陵区;境内山水广布,临江河、九龙河、圣水河等6条河流横贯南北,云雾山、黄瓜山、箕山等5条山脉呈纵向排列。全区属于亚热带季风性湿润气候,平均气温18 ℃,年平均降水量约1 015 mm。总面积1 576 km2,下辖16个镇,7个街道,206个行政村。

近几年来,永川区经济发展迅速,城市规模和人口规模不断提升,GDP由2010年的3.00×1010元提升至2018年的8.46×1010元,常住人口由2010年的1.02×106增长至2018年的1.14×106。作为重庆市城市发展新区的重要节点,开展土地景观生态风险评价,对永川区生态环境的可持续发展具有重要的现实意义。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源与处理

本文以来源于地理空间数据云的2010年Landsat TM和2015,2018年Landsat OLI遥感影像为主要数据源,轨道号为128-40,空间分辨率为30 m,利用ENVI5.3对影像进行辐射定标、大气校正、图像融合等预处理,并结合永川区行政边界矢量图对影像进行裁剪,然后采用支持向量机法对影像进行分类解译,同时运用ENVI-Classic和ArcGIS并结合Google Earth对分类结果进行修正,最后在影像的不同位置随机选取ROI点进行精度验证,Kappa系数分别为0.81,0.82和0.85,均满足最低精度要求,得到永川区各时期的土地利用数据。按照国家标准土地利用现状分类(GB/T21010—2017),并结合永川区的实际情况,将土地利用类型分为耕地、林地、建设用地、水域、草地和未利用地6类。

2.2 研究方法

2.2.1 适宜空间粒度的选取 空间粒度主要指景观中能够辨别的最小单元所表征的面积、体积和特征长度[12],主要包括栅格数据中的单元大小、斑块大小、遥感影像的像元或分辨率大小等[3]。在景观生态学中,基于景观层次的生态风险研究具有尺度依赖性,当景观分析的空间粒度发生变化时生态系统特征会随之发生变化[3],因此选择适宜的空间粒度是进行景观生态风险评价的前提和基础。

本文利用拐点识别法[13],依据景观指数在不同空间粒度下的变化情况选择适宜的空间粒度,根据所表现出的较明显的尺度转折点确定两拐点间的粒度域,在此区域内景观指数变化较为平缓,在其过渡部分,即拐点处,景观指数变幅较大。赵文武等[14]研究结果表明,随着粒度的增大景观信息量会不断丢失,因此本文选择第一粒度域内中等偏大的粒度作为适宜空间粒度。

2.2.2 景观生态风险指数 生态风险指数能够定量评价不同研究单元内生态风险的综合水平,从而在历时性研究时,更好地反映景观结构变化所带来的生态风险变化。为突出土地利用景观格局变化与生态风险间的关系,本文利用景观损失度指数构建景观生态风险指数[3],计算公式为:

(1)

式中:m为景观类型数;Aki为第k个风险单元内景观i的面积(hm2);Ak为第k个风险单元的面积(hm2);Li为景观类型i的景观损失度指数。

景观损失度指数表示景观类型受到干扰后出现生态损失的程度[6],是景观干扰度指数和景观脆弱度指数的综合表现,计算公式为:

(2)

Ui=aCi+bFi+cDOi

(3)

式中:Ui为景观干扰度指数;Si为景观脆弱度指数;Ci为景观破碎度指数;Fi为景观分离度指数; DOi为景观优势度指数;a,b,c分别为3类指数的权重,且a+b+c=1。根据相关研究,a,b,c分别为0.5,0.3,0.2。景观脆弱度指数在结合研究区实际情况的基础上,采用专家打分法对不同景观类型进行人工赋值和归一化处理后得到[15-17]。

2.2.3 空间自相关 空间中每一事物都是相互联系的,其联系的紧密程度受到距离远近的影响。空间自相关分析可反映一个区域单元内某要素与其邻近要素间的相关程度,包括全局空间自相关和局部空间自相关[18]。

(1) 全局空间自相关。全局空间自相关是对研究区域内生态风险空间相互关系的总体描述,用于判断其在空间上的分布特征,一般用Moran’sI系数表示,取值范围在[-1,1]之间,若大于零,则表明相似的要素趋于空间聚集,呈正相关,反之呈负相关,若等于零,则事物间无任何相关依赖关系,呈独立随机分布[19-21]。其计算公式可参考余敦等[10]研究结果。

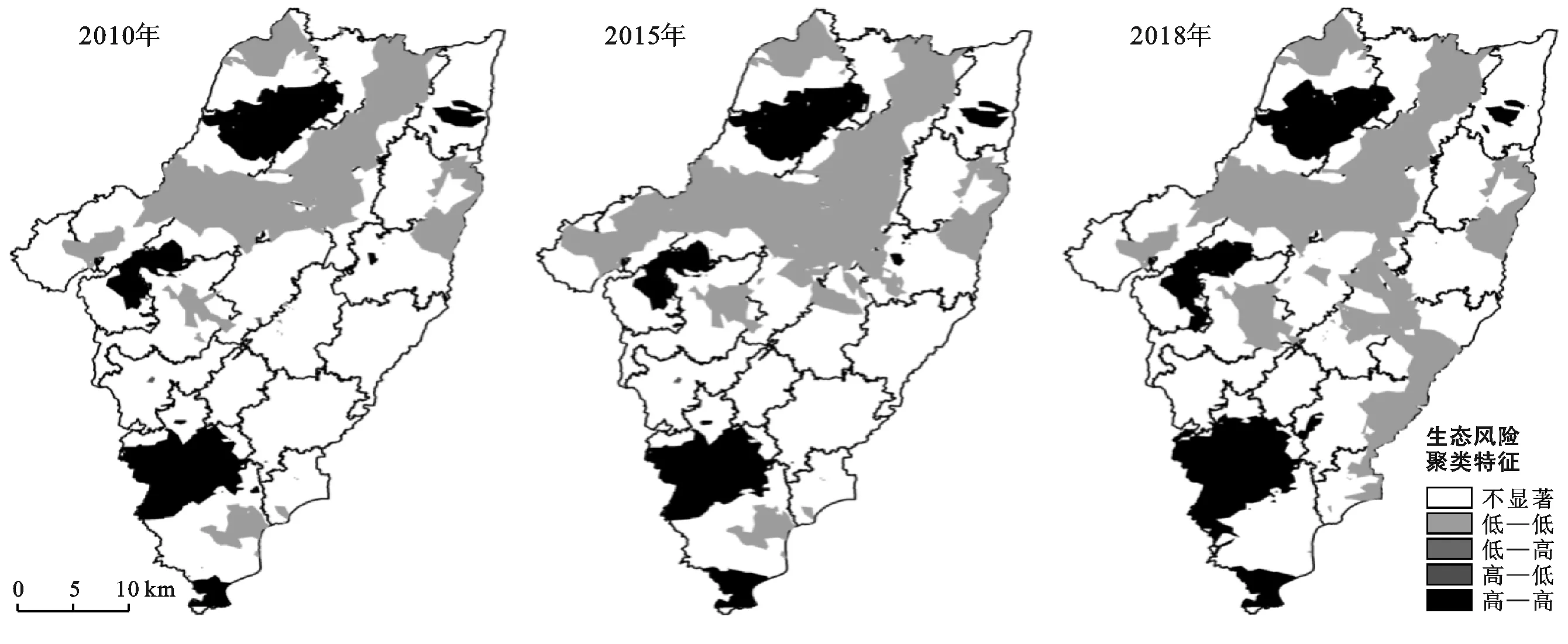

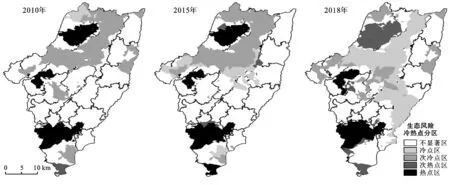

在分析Moran’sI值时,可用P值和Z得分来验证其有效性。P值表示所得到的空间分布模式是随机生成的概率,一般在0到1之间,当P=1时,表示空间数据随机分布的概率为100%;当P=0时,表示结果百分之百不随机生成,结果具有可信度。Z得分指标准差的倍数,可反映空间数据的离散程度。当Z>1.65时,表示可拒绝数据空间聚集模式是随机性的零假设,数据存在空间正相关关系,即空间聚集;当Z<-1.65时,表示数据存在空间负相关,即空间分散,当-1.65 Anselin Local Moran’sI又称为局部 Moran’sI,可反映观测值的聚类或异常情况,主要体现为高高聚集(HH)、低低聚集(LL)、高低聚集(HL)和低高聚集(LH)。计算公式如下: (4) 式中:Zi为要素i的属性值与平均值的偏差;n为要素总数;Wij为要素i和j的权重,当i与j相邻时,Wij=1。 (5) 式中:Wij(d)为空间权重;Xij为位于i行j列的要素值;n为要素总数。 本文在已有研究基础上选取13个具有典型性的景观水平指数〔香侬均匀度指数(SHEI)、最大斑块指数(LPI)、Simpson多样性指数(SIDI)、香侬多样性指数(SHDI)、散布与并列指数(IJI)、斑块数量(NP)、平均斑块面积(AREA_MN)、平均分维数(FRAC_MN)、平均临近指数(CONTIG_MN)、蔓延度(CONTAG)、斑块密度(PD)、斑块聚合度(AI)、景观形状指数(LSI)〕,利用ArcGIS10.2和Fragstats4.2软件分析不同栅格单元下(30,40,50,60,70,80,90,100 m)景观指数的变化情况,并绘制其粒度响应曲线(见图1)。 如图1所示,部分景观格局指数对空间粒度的变化较不敏感,一些景观格局指数虽随空间粒度的变化而变化,但无明显转折点,因此本文用于确定适宜空间粒度的是对空间粒度变化敏感且具有明显转折点的景观格局指数,主要包括香侬均匀度指数(SHEI)、最大斑块指数(LPI)、Simpson多样性指数(SIDI)、香侬多样性指数(SHDI)、散布与并列指数(IJI)。 图1 2010年重庆市永川区明显拐点景观指数粒度效应 综合分析图1可知,永川区的粒度域为(50,60),(70,80),(80,90),第一粒度域为(50,60),故确定永川区生态风险评价的适宜空间粒度为60 m。 在适宜空间粒度的基础上,计算永川区不同时期各景观类型的景观格局指数,得到表1。 如表1所示,永川区各土地利用景观类型发生了较明显的变化,2010—2018年间,耕地和林地面积虽有变动,但仍是研究区的主要景观类型,占研究区总面积的70 %以上。其中,耕地面积不断减少,但斑块数量由2010年的2 149个减少至2015年的1 990个而后增加至2018年的2 898个,导致耕地破碎度先减后增,这与前期永川城镇建设占用大量耕地、后期交通网的完善切割大面积且集中分布的耕地有关;林地的斑块数量逐渐降低,而面积由2010年的46 153.44 hm2下降至2015年的45 934.56 hm2后增至2018年的51 482.88 hm2,使林地的破碎度先增加后减小,这主要得益于后期永川区退耕还林、国土绿化等林业重点工程的有效实施;建设用地的斑块数量由2010年的18 983个减至2015年的18 714个后升至2018年的18 760个,但面积不断增加,使建设用地破碎度逐渐降低,空间上由散落分布逐步转为集中连片分布,体现了城镇规划有序实施和居民点整理、新农村建设工程的有效推进。水域的面积和斑块数量不断减少,破碎度却不断增加,可能与城镇发展占用了大面积坑塘水域有关;未利用地和草地的面积变化不大,但未利用地的面积和斑块数量由2010年的173.52 hm2和233个减少至2015年的171 hm2和227个后增至2018年的176.4 hm2和262个,致使未利用地破碎度先降低后升高。 表1 2010-2018年重庆市永川区各景观类型的景观格局指数 3.3.1 区域景观生态风险的时空变化 利用公式(1)—(3)计算各研究单元的生态风险值,得到2010—2018年永川区整体的生态风险平均值,分别是0.283 8,0.282 6,0.281 0,生态风险水平呈下降趋势,表明永川区的生态安全状况趋于好转,生态环境质量有所改善。 采用普通克里格插值法对各单元的生态风险值进行空间插值,并根据自然断点法将结果划分为5级,分别是:低风险(ERI≤0.218),较低风险(0.218 图2 2010-2018年重庆市永川区生态风险等级空间分布 表2 2010-2018年重庆市永川区生态风险等级面积及比例 由图2及表2可知,永川区生态风险总体呈现西北、西南和东北四周高、中间带状延伸的分布特点。2010年,低等级风险区主要集中于茶山竹海街道等中部地区,高等级风险区主要分布在永川西北、西南和东北部。2010—2015年低风险区和较低风险区在原有位置上向西南、东南方向扩散,使低等级生态风险区所占比例由51.18 %增加至52.78 %。东南方向扩散区域主要为永川城区,建设用地集中连片分布,连接性与蔓延度较高,生态系统较稳定。西南方向扩散区域为永川城郊型农业发展区,该区以浅丘地貌为主,耕地和林地为优势地类,景观的破碎度和分离度较低,土地利用趋于稳定,生态系统的抗干扰性较强。较高风险区面积由18 806.23 hm2减少至18 156.02 hm2,变化区域同样位于城郊农业发展区。 2015—2018年,较高风险区面积发生较大变化,由18 156.02 hm2增加至20 284.18 hm2,比例增加了1.35%,大多由中风险区转移而来,主要集中于五间镇、宝峰镇和来苏镇西部等地,这些地区丘陵广布,耕地和建设用地交错分布,景观的整体性和连通性较差,人类活动干扰程度较大。另外,较高风险区也有向中风险区转移的趋势,但并不明显。随着港口码头和产业园区规模的不断壮大,经济活动更加集中,靠近长江的区域由低风险区转变为较低风险区,土地生态风险状况有所恶化。总体来看,2010—2018年,永川区低等级生态风险区面积不断增加,高等级风险区面积逐渐减小,生态安全状况趋于好转,但靠近城区与区界附近乡镇由于快速发展的城镇化进程导致近几年生态风险值有所回升,生态安全状况存在恶化趋势,故此区域应成为永川区未来生态治理的重点区域。 3.3.2 空间分布特征分析 (1) 全局自相关。利用ArcGIS 10.2得到永川区2010,2015,2018年土地景观生态风险的全局Moran’sI值分别是0.447 2,0.444 6,0.372 2,且p<0.05,通过95%的置信度检验,具有统计学上的显著性。Z得分分别是12.93,13.02,12.40,均大于1.65,表示可拒绝零假设,说明永川区生态风险在空间分布上呈正相关关系,存在空间集聚状态,且随着时间变化,其集聚程度逐渐下降。 图3 2010-2018年重庆市永川区生态风险空间聚类特征 由图3和图4可知,2010—2018年,永川区生态风险指数均以高高聚集和低低聚集为主,且高高、低低聚集区与冷热点分布区大体保持一致,表明结果可靠。2010年高高聚集区和热点区主要以团聚状共同分布于永川的西北、西南和南部地区。西北和南部的高高聚集区主要是永川工业园区三教镇和发展新区朱沱镇的部分区域,土地利用强度较大,生态风险抗干扰力较低。西南方向的高高聚集区主要是仙龙镇的部分区域,该区地形平坦,是永川重要的粮经作物产区,土地利用方式多样,受人类活动干扰较强。低低聚集区和冷点区主要以带状共同分布在茶山竹海街道等箕山与阴山山脉交界处,该地带土地利用类型以林地为主,植被覆盖率高,景观连通性好,生态风险指数较低。 图4 2010-2018年重庆市永川区生态风险冷热点分布特征 2010—2015年,低低聚集区和冷点区同向其东南部扩展,这主要得益于山头绿化和矿山生态治理等工程的积极开展,使该区域林地的破碎度和分离度逐渐降低,生态系统稳定性逐渐增强。高高聚集区和热点区变化不大,永川南部高高聚集区略有扩张,西南和西北部的热点区出现扩大趋势。至2018年,低低聚集区和冷点区继续向其东南部和南部延伸,生态系统受人类活动干扰程度逐渐降低。高高聚集区和热点区进一步扩大,土地生态压力逐渐增大,土地生态状况趋于恶化。另外,来苏镇西部热点区有所扩张,这可能与关山口水库周边的违法开垦建设破坏了水域的生态功能有关。黄瓜山北麓低低聚集区范围有所收缩,乡村旅游地壮大带来的大量游客可能是造成其生态风险指数升高的主要原因。 本文基于永川区土地景观格局变化,在适宜空间粒度的基础上利用景观格局指数定量评价其生态风险水平,同时借助空间自相关和冷热点分析对其生态风险时空变化进行研究,结论如下: (1) 利用拐点识别法,确定永川区景观格局的适宜空间粒度为60 m。2010—2018年,耕地的面积减小,斑块数量增加,破碎度呈增加趋势;林地和建设用地的面积逐渐增加,破碎度不断降低;水域和草地的面积及斑块数量均呈减小趋势,但水域的破碎度不断增大,草地的破碎度逐渐减小;未利用地的面积和斑块数量有所增加,破碎度呈上升趋势。 (2) 2010—2018年,永川区生态风险指数平均值分别为0.283 8,0.282 6,0.281 0,表示生态安全状况趋于好转。2010—2015年以低等级风险区向外延伸为主,2015—2018年以较高风险区向外扩张为主,说明尽管永川区生态安全状况总体上趋于好转,但部分地区风险水平有所回弹,仍需提高警惕,强化政策引领,特别对生态风险明显升高的五间镇、宝峰镇等地,须加强生态修复,合理布局其土地结构。 (3) 2010—2018年,重庆市永川区生态风险全局Moran’sI值分别是0.447 2,0.444 6,0.372 2,且通过置信度检验,表示景观生态风险呈空间集聚状态,且集聚程度随时间逐渐减弱。从局部空间自相关结果来看,低低聚集区和冷点区主要以带状分布于茶山竹海街道等山脉交界处并向外延伸;高高聚集区和热点区均以团聚状分布于永川西北、西南和南部地区,且皆有扩张之势,因此这些地区应成为未来永川区生态治理的重点区域。

3 结果与分析

3.1 适宜空间粒度分析

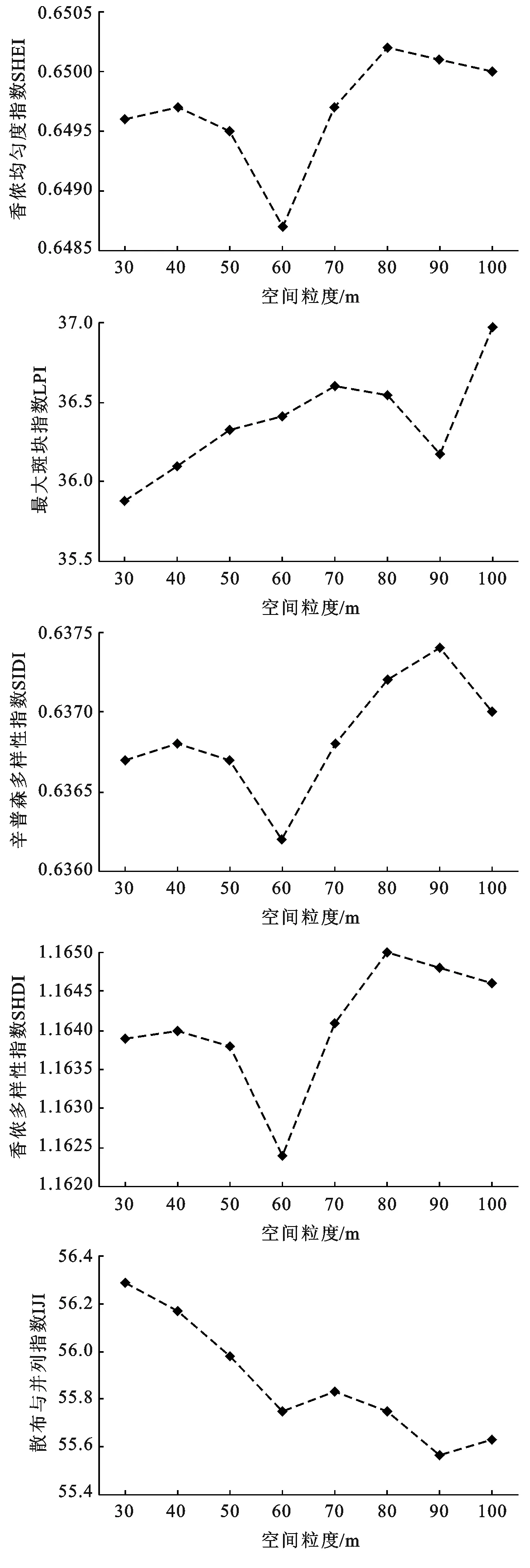

3.2 景观格局时序变化分析

3.3 景观生态风险评价

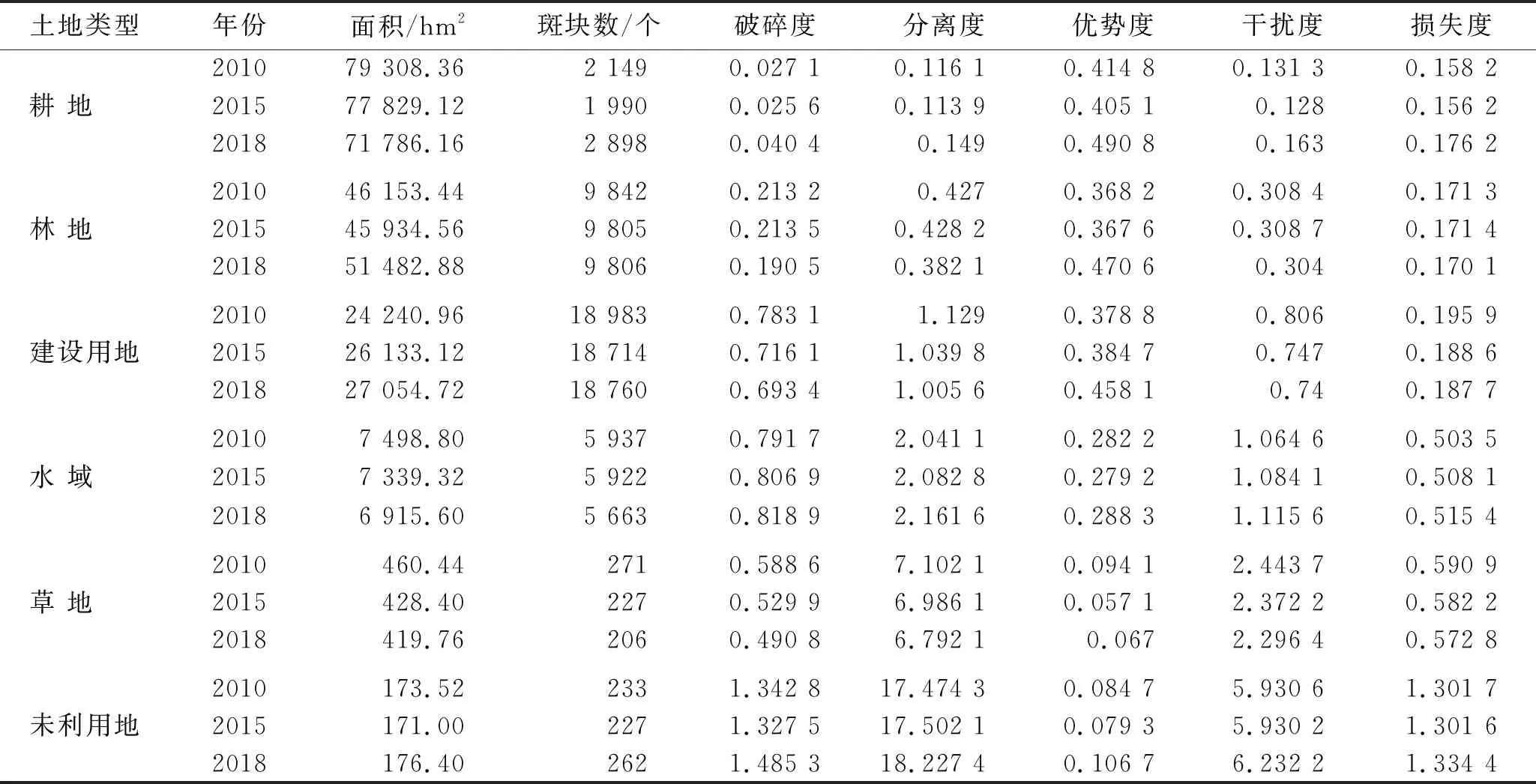

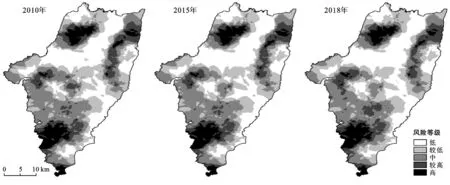

4 结 论