钻井液排放对海洋环境影响的现场监测与数值模拟分析*

2020-08-03蒋梅荣郭良波任叙合李家钢

蒋梅荣 郭良波 任叙合 曹 静 李家钢

(中海油研究总院有限责任公司 北京 100028)

在海上油气田开发过程中,钻井液和钻屑是钻井作业环节产生的主要污染物[1-2]。钻井液分为水基、油基与合成基,由于组分不同,钻井液对海洋环境的影响差别很大[3]。我国在现有条件下对水基、不含任何油类的无毒无害钻井液的弃置办法通常是就地排放[4],其中水基钻井液的排放对海洋环境的主要影响是在水体中产生悬浮物,而非含油钻井液排放的悬浮沙是工程建设阶段的主要不利影响之一。

钻井液的排放对海洋环境影响的范围,受海洋水文、气象条件和排放的钻井液类型、数量、速度及排放深度等各种因素影响[5]。国外研究表明[6],钻井液入海后,由于受海水作用,黏土粒子迅速发生絮凝,形成较大的颗粒下沉,有95%的钻井液沉降在钻井平台周围海底150 m范围以内;滞留在水体中的钻井液悬浮物,由于海水的稀释和扩散作用,离排放点100 m远处的悬浮物浓度要比中心处降低4~5个数量级,在离排放点500 m远处的悬浮物浓度就降到背景水平。国外学者在对不同水深与距离下总悬浮物浓度的研究亦表明,钻井液在距排放源50倍排放管径距离内稀释速度极快,在400倍排放管径范围内稀释倍数可达到1 000[7]。同时,在近场的研究中发现,悬浮物浓度的分布差异性极高,排放进入海洋环境后快速稀释,距排放源10 m处浓度降低200~5 500倍,距排放源100 m处浓度降低2 900~7 700倍,并且悬浮物浓度随水深变深而增大[8-9]。

钻井平台在排放废弃钻井液的过程中会形成高浓度的悬浮泥沙污染源,并在海水的对流和扩散作用下以羽流形式向周围海域运移。在分层流动的水体环境中,钻井液羽流会经历对流下降、动态崩塌、被动扩散等3个不同的阶段[7]:对流下降阶段(属于近场)是悬浮物在排放管与中性浮力点之间的高掺混速率区域;动态崩塌阶段(属于近场)是过渡区域,当羽流平均密度达到环境水体密度(中性浮力层)时,羽流开始崩塌;在被动扩散阶段(属于远场),羽流动量已经消散,混合主要是由环境湍流引起的。据调研,钻井液排放对海洋环境的影响研究目前主要集中于100 m以内范围[10],对于更大海域范围内悬浮物扩散的分析尚未见到。Davis等专家建议有条件时应当进行远场的监测研究,并与模型计算结果进行对比[7]。同时,公开资料显示国际上对于墨西哥湾、东太平洋[9]、大西洋中部[11]等不同海域进行了现场监测,但目前尚未见到有关中国近海区域钻井液排放的现场监测报道。

本文研究基于渤海某油田钻井液排放对海洋环境的影响状况,在国内首次采用现场实测方法对不同时间、不同站位的悬浮物浓度进行跟踪监测,通过与钻井液排放数据的统计对比,分析悬浮物浓度分布特征,在此基础上采用水动力与泥沙输运数值模型对悬浮物扩散途径及影响范围进行模拟分析,以期分析其对环境水体的影响。

1 现场监测方法

1.1 调查范围

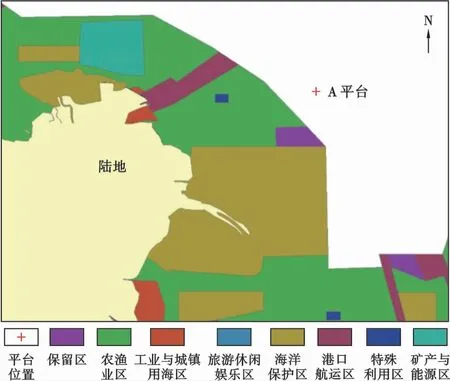

本次环境影响跟踪监测围绕渤海A平台展开,平台位置及周围海洋功能区划如图1所示。根据钻井液排放实际扩散情况,在距平台200~1 400 m范围内进行现场监测。

图1 渤海A平台位置及周围海洋功能区划示意图Fig.1 Location of the Platform A and the surrounding marine functional zonings in Bohai sea

1.2 站位布设

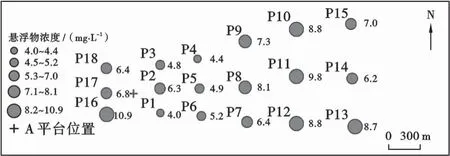

此次钻井液的跟踪监测共布设18个监测站位(P1—P18),并增加4个对照站(DZ1—DZ4,距平台距离均为3 000 m)。监测站位采样时按照P1—P18(数字从小到大)的顺序进行监测。在钻井液排放完成后选取P2、P5、P8站继续开展调查,以获取水质恢复的时间及浓度变化规律,站位示意见图2。

因钻井液排放时间较短,排放完成时跟踪监测正在进行,所以恢复期的3次监测T1h、T2h、T4h穿插在2次跟踪监测T1m与T2m的过程当中,T1h、T2h、T2m、T4h监测时刻分别为钻井液排放结束后的1、2、3、4 h。

图2 渤海A平台钻井液排放跟踪监测站位示意图Fig.2 Schematic diagram of the drilling fluid discharge tracking and monitoring station of Platform A in Bohai sea

2 跟踪监测结果分析

2.1 钻井液排放数据统计

2018年7月5 日水基钻井液排放量为10 m3,排放时长为23 min,排放速率为26 m3/h。常规数模预测一次性排放量一般为210 m3,排放持续时间6 h,排放源强35 m3/h,钻井液性质亦为水基。

从与常规数模预测数据的对比可以看出,相比常规数模中的预测情况,在现场实际排放中,一次性排放量降低了95.2%,排放持续时间降低了93.7%,排放源强降低了25.7%。这说明此次实际排放钻井液数量、时间、源强均小于常规预测值;从源头来看,相比于常规预测情况,本次实际作业中钻井液对海洋环境的污染影响偏小。

2.2 悬浮物浓度及分布特征

图3为渤海A平台跟踪监测期T1m时表层悬浮物浓度平面分布图。不同圆形大小代表不同浓度的悬浮物,圆形面积越大,悬浮物浓度越大。

从图3中可见,调查海区内表层(水平面以下0.5 m)海水中悬浮物浓度变化范围在4.0~10.9 mg/L之间,平均浓度值为6.9 mg/L。中层(水平面以下10 m)、底层(海床以上2 m)悬浮物浓度平面分布图与表层图类似,在此仅给出浓度值:中层海水中悬浮物浓度在4.1~15.8 mg/L之间变化,平均浓度值为6.8 mg/L;底层海水中悬浮物浓度变化范围在4.2~9.2 mg/L之间,平均浓度值为6.6 mg/L。从浓度值可以看出,表、中、底3层平均浓度为6.9、6.8、6.6 mg/L,沿水深均匀分布。

图3 渤海A平台跟踪监测期表层悬浮物浓度平面分布图Fig.3 Plane distribution of suspended solids concentration for the surface layer in the discharge period of Platform A in Bohai sea

为了解钻井液排放后水质恢复情况与浓度变化规律,图4给出了恢复期间P2、P5、P8站悬浮物浓度变化趋势图。

图4 渤海A平台P2、P5、P8站悬浮物浓度变化趋势图Fig.4 Recovery characteristics of the suspended solids concentration in P2,P5 and P8 stations of Platform A in Bohai sea

从图4中可见,P2站底层悬浮物浓度在排放结束4 h时有显著升高,表层和中层变化不大;P5站悬浮物浓度在排放结束2 h达到浓度最高值,然后缓慢降至初始浓度水平;P8站中层悬浮物浓度在跟踪监测时浓度较高,随后浓度呈现逐渐下降的总体趋势,表层和底层变化不明显,恢复期悬浮物浓度范围为:4.4~15.8 mg/L,恢复期监测中,P8站表、中、底3层悬浮物平均浓度为6.5、7.0、7.0 mg/L,沿水深均匀分布。

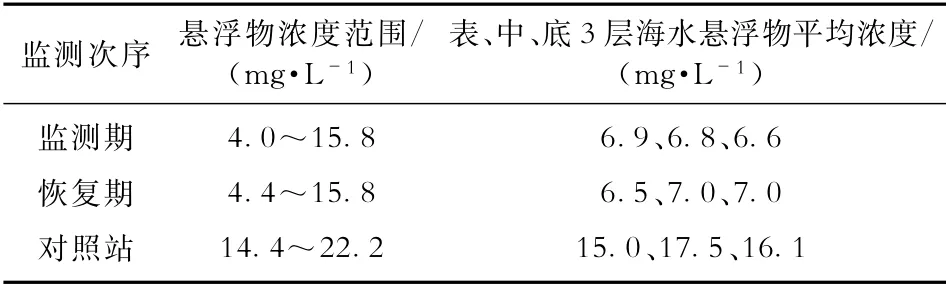

为进一步验证分析结论,得到正确的钻井液悬浮物分布规律,对4个对照监测站位的悬浮物浓度背景值进行了分析。表1为4个对照监测站位表层、中层、底层悬浮物浓度监测情况。对照站位表层海水中悬浮物浓度变化范围在14.4~15.5 mg/L之间,平均值为15.0 mg/L;中层海水中悬浮物浓度在14.8~22.2 mg/L之间变化,平均浓度17.5 mg/L;底层海水中悬浮物浓度变化范围在15.0~17.7 mg/L之间,平均值为16.1 mg/L。对照站监测悬浮物浓度范围为14.4~22.2 mg/L。对照站监测中,表、中、底三层悬浮物平均浓度接近15.0、17.5、16.1 mg/L,较为均匀。

表1 渤海A平台对照监测站位悬浮物浓度监测情况Table 1 Monitoring situation of suspended solids concentration in the control monitoring station of Platform A in Bohai sea

表2为历次监测(监测期站位是P1—P18,恢复期是P2、P5、P8,对照站是DZ1~DZ4)悬浮物浓度范围及表、中、底3层平均浓度的对比情况。从表中可以看出,监测期、恢复期监测悬浮物最大浓度均为15.8 mg/L,均小于对照站监测悬浮物浓度最大值(22.2 mg/L);同时,监测期、恢复期监测悬浮物表、中、底3层平均浓度均小于对照站监测表、中、底3层悬浮物平均浓度。综上可知,钻井液排放量较小(远低于常规数模预测的排放量),悬浮物进入水体后迅速被海水稀释,不会对周围海水悬浮物浓度造成明显影响。

表2 渤海A平台历次监测悬浮物浓度范围及表、中、底3层海水悬浮物平均浓度的对比情况Table 2 Comparison of the range and average concentration of surface,middle and bottom layers of seawater for suspended solids of the previous monitoring of Platform A in Bohai sea

3 数值模拟分析

由于现场实测与模型试验费用昂贵,因此在日常工作中需要采用数值模拟进行预测。基于工程实际需要,建立了钻井液排放扩散数值模型,采用实测数据进行模型验证,并采用常规排放量对其扩散情况进行了分析。

3.1 数值模型设置

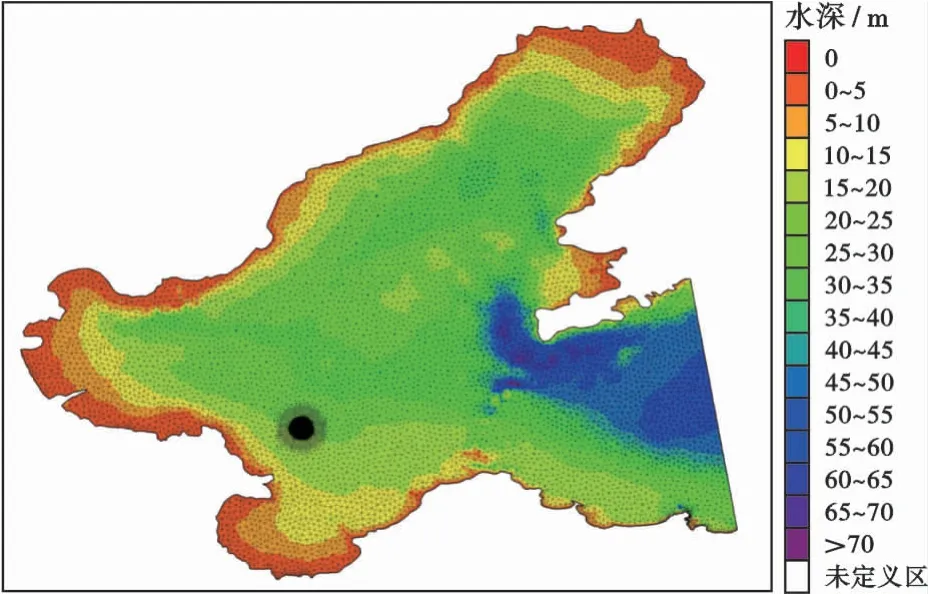

通过MIKE来实现工程海域的潮流场运动与海域污染物扩散影响,MIKE采用标准Galerkin有限元法进行水平空间离散,在时间上采用显式迎风差分格式离散动量方程与输运方程。在模拟潮流场的基础上,根据泥沙输运模块,对悬浮泥沙的扩散途径及影响范围进行预测,以便分析其对环境水体产生的影响。该模拟采用非结构三角网格,整个计算区域由14 275个节点和27 621个三角单元组成,最小空间步长约为20 m。其计算域范围及网格划分见图5。

3.2 模型验证

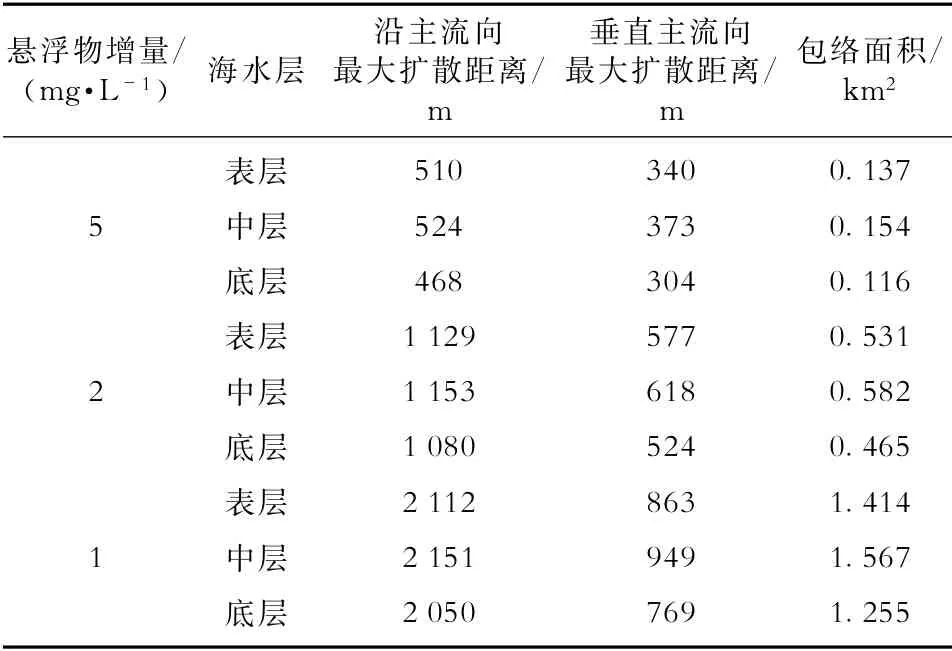

利用泥沙输运模型对渤海A平台本次钻井液排放过程中悬浮物浓度变化的最大影响范围进行数值模拟。表3为数值模拟中悬浮物浓度增量最大影响距离及面积。从数模统计结果可见,在各悬浮物浓度增量情况下,表、中、底3层影响范围较为接近,这与第2节中监测结果规律一致,证明模型可靠。

图5 渤海A平台钻井液排放模拟海域计算网格与附近海域网格示意图Fig.5 Grid distribution of the simulated sea area and the local densification grid around the drilling Platform A in Bohai sea

表3 数值模拟得到的渤海A平台悬浮物增量最大影响距离及面积Table 3 Maximum impact distance and area of the suspension solids increment of Platform A in Bohai sea by numberical simulation

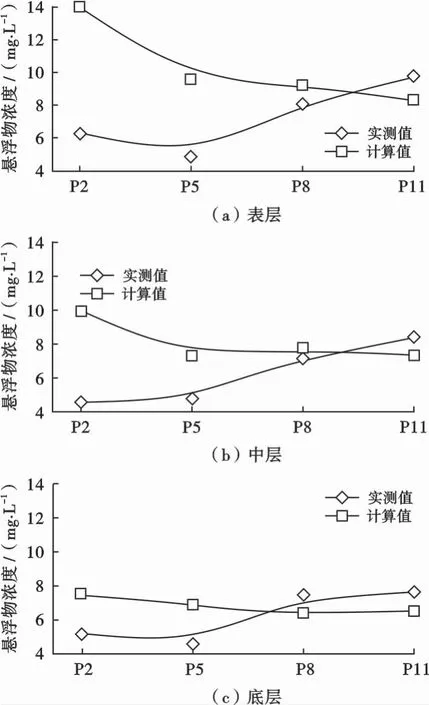

在对悬浮物增量影响范围包络线图与最大影响距离及面积的对比分析基础上,选取P2、P5、P8、P11等4处关键站位钻井液排放的计算值与监测值进行了对比。图6分别为表层、中层、底层关键站位处钻井液排放计算值与监测值的对比情况。从对比分析可见,关键站位处悬浮物浓度的模拟值与实测结果吻合较好,证明数值模型可靠。

3.3 常规模拟结果分析

图6 渤海A平台关键站位处钻井液排放计算值与监测值的对比情况Fig.6 Comparison between the monitored and numerical values of suspended solids concentration of key station of Platform A in Bohai sea

基于经过验证的数值模型,计算在常规条件下钻井液排放的影响面积、超标最远距离与恢复时间,计算条件为:钻井液排放速率35 m3/h,连续排放10 h。钻井液排放悬浮物浓度预测值统计如表4所示。表中超一、三、四类分别对应于悬浮物浓度超过《海水水质标准》[12]第一、二(三)、四类标准。

表4 渤海A平台钻井液排放SS浓度预测值统计Table 4 Statistics of predicted SS concentration of drilling fluid’s discharge of Platform A in Bohai sea

经模拟计算,超一类只存在于表层和中层,超一类最大包络面积为0.386 km2,超三类只存在于表层且其面积很小,仅有0.003 km2,未出现超四类面积,底层无超标面积,长轴基本沿该海域主流向方向,见图7。

图7 模拟计算得到的渤海A平台钻井液排放悬浮物浓度包络图Fig.7 Envelope diagram of suspended solids concentration of drilling fluid discharge Platform A in Bohai sea by numberical simulation

4 结论

1)现场监测中钻井液对海洋环境的污染影响偏小,表层、中层、及底层平均浓度沿水深整体呈均匀分布。2)钻井液排放悬浮物扩散数值结果分布规律与监测结果相吻合,证明数值模型的可靠性。

3)模拟预测结果表明,悬浮物超标面积主要在表层和中层,超一类最远距离约1 300 m,水质恢复时间约0.5 h。