脑梗塞患者头颈部CTA 征象与中医辨证分型的相关性及临床价值

2020-08-03刘晓

刘晓

(郑州市第一人民医院,河南郑州,450000)

脑梗塞在中医学中可归属“中风”的范畴,通过中医学辩证可以将脑梗塞分型为七种,即风痰瘀阻型、气虚血瘀型、痰热腑实型和风痰火亢型等,可通过血管检查来医辨证分型;头颈部CTA 是现代最为常见的神经内科血管检查法,故被应用于脑梗塞患检查和分型[1]。对此,本文作者选取自己所在医院的420 例脑梗塞患者作为研究对象,探讨了脑梗塞患者头颈部CTA征象与中医辨证分型的相关性及临床价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2018 年6 月~2019 年7 月脑梗塞患者420 例最为研究对象,每个患者都是第一次发病,并且都经过头颅CT检查被确诊为脑梗塞,都在签订知青同意书参与CTA 检查。排除标准:脑梗塞病史者、合并严重原发性疾病者、颅内占位者、头颈部CTA 禁忌者等;420 例患者有290 例为男性,有130 例为女性;年龄为32~85 岁,平均年龄为(55.71±12.56)岁。

1.2 检查方法

(1)对所有患者都进行中医望诊、闻诊、问诊和切诊,以此作为依据对患者进行脑梗塞中医辨证分型,在分型过程中如果患者同时存在两种兼证,则取得分最高的兼证为最终的证型,如果两种兼证得分都很高则通过舌脉辨证方法确定最终的证型。

(2)待患者中医辨证分型完成后进行常规CT 平扫,之后对患者给予头颈部CTA 检查,检查的仪器选择64 排螺旋CT 机(自带处理系统),生产于美国GE 公司。

(3)从患者主动脉弓下部位逐渐向颅顶扫描,探测器扫描时的转速应控制在0.5srot 的标准上,螺距为0.984:1,电压为120kV,电流为350 mA,扫描层厚为0.615mm,层间距为0.25mm,扫描时间为4s。

(4)扫描时一般都需要对患者注射造影剂,其造影剂的注射部位通常在肘前中静脉位置上,注射器应选择Ulrich 双筒高压注射器,注射时的造影剂为碘普罗胺(370mgml),剂量标准为1.5ml/Kg,注射流速为4.5ml/s,扫描触发方式为手动触发,扫描完成后需要注射标准为35ml 的生理盐水[2]。

1.3 观察指标

中医辨证分型情况、血管狭窄发生情况、血管狭窄程度和斑块性质。

1.4 统计学方法

采用统计学软件SPSS19.0 对所获取的数据资料进行统计、分析和处理,对计数资料采用x2 检验,对计量资料采用t 检验,分别表示为“%”和“x±s”表示,差异有统计学意义表示为P<0.05。

2 结果

2.1 420 例脑梗塞患者的中医辨证分型结果

420 例脑梗塞患者在中医辨证分型后,有130 例为风痰瘀阻型,占比为30.95%,有110 例为气虚血瘀型,占比为26.19%,有55 例为痰热腑实型,占比为13.09%,风痰火亢型、风火上扰型、阴虚风动型和痰湿蒙神型的占比则分别为11.09%、10.71%、4.76%、2.38%,风痰瘀阻型比例最大,

2.2 420 例脑梗塞患者的血管狭窄情况

血管狭窄主要是指动脉狭窄,包括单纯颅内动脉、单纯颅外动脉和颅内外动脉同时三种狭窄类型,总的狭窄例数为390例其中单纯颅内动脉狭窄120 例,单纯颅外动脉狭窄60 例,颅内外动脉同时三种狭窄210 例。

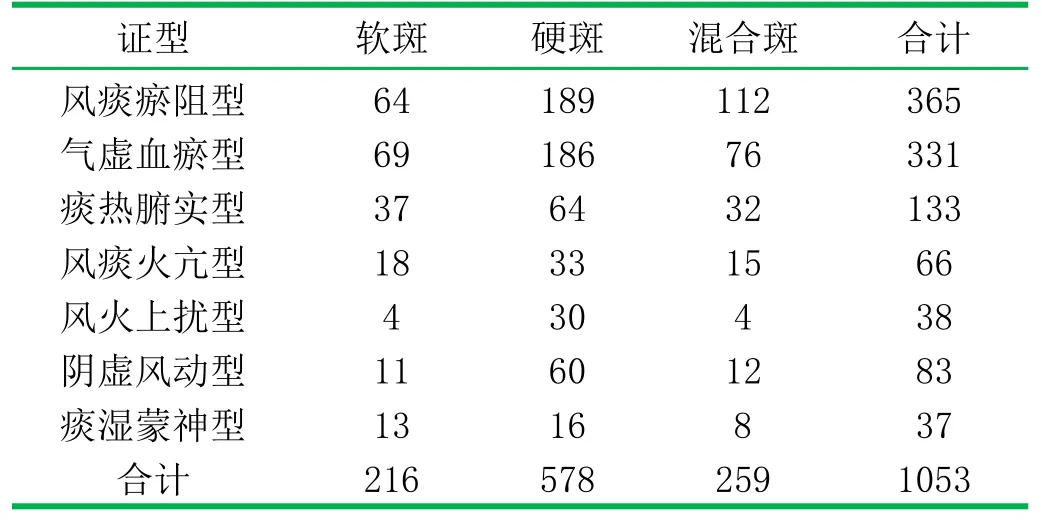

2.3 420 例脑梗塞患者的斑块性质比较

斑块可分为软斑、硬斑和混合斑,不同中医辨证分型脑梗塞患者的斑块发生情况见表1。

表1 420 例脑梗塞患者的斑块性质比较

3 讨论

脑梗塞是因为脑组织发生缺血、缺氧,导致脑组织功能出现衰退的一种脑血管疾病。脑梗塞的中医辨证分型可分为风痰瘀阻型、气虚血瘀型、痰热腑实型、风痰火亢型、风火上扰型、阴虚风动型和痰湿蒙神型,具有致残率高和致死率高等特点,所以提高其诊断准确度及治疗有效性是非常重要的。

头颈部CTA:无创、快速、三维图像、可任意旋转、可清晰地显示头颈部血管形态及其毗邻关系,对于头颈部血管病变具有十分重要的诊断价值,并对治疗起着非常重要的指导作用,因此被应用到脑梗塞诊断中。

本研究结果显示,通过头颈部CTA 检查后,420 例脑梗塞患者中风痰瘀阻型患者的占比最高,相应的斑块及血管狭窄发生率也是最高的,进一步证实头颈部CTA 征象与中医辨证分型是密切相关的。