“大班授课小班研讨”教学模式的实施与改进策略

——以A大学食品科学与工程专业为例

2020-08-01

(喀什大学 生命与地理科学学院,新疆 喀什 844000)

“大班授课小班研讨”教学模式就是将传统的大班教学与小班讨论相结合的一种教学组织形式,1737 年德国学者J.M.Gesner 首次将这种教学组织形式引入大学课堂[1].“大班授课”以教师为主导,教师主导课堂,讲解基本知识点及重难点,完成大纲基本任务,实现“教”的功能;“小班研讨”以学生为中心,对重难点知识进行深入讨论和交流,实现学生主动的“学”[2].该模式是世界一流大学及国内重点高校教学实践中被广泛采用且行之有效的一种重要教学组织形式,有利于充分调动“教师—学生”双主体作用,激发学生学习的主动性、创造性和内在潜力,在提高教育教学质量和培养创新人才过程中发挥着重要作用.[3]

食品科学与工程专业是基于A 大学为实现“多科型、应用型”大学的办学目标,全力推进学校转型发展,为新疆尤其南疆社会经济发展提供急需紧缺专业技术人才而开办的新专业.该专业于2015 年9 月开始招生,2017 年被确定为A 大学11 个转型试点专业之一.“大班授课小班研讨”教学模式作为人才培养模式改革内容的一部分,一方面能够有效提高该专业学生积极参与、主动学习的热情和兴趣,成功地将传统的以“单向知识传导”模式向“双向互动学习”模式转变,既可以增强学生课堂学习氛围,提高学生自主学习和参与讨论的积极性和主动性,还能培养学生发现问题、探索问题以及解决问题的能力;另一方面能够反作用于教师教学,要求和鼓励教师更多地参与到该学科人才的培养中去[4].因此,在A 大学食品科学与工程专业开展“大班授课小班研讨”教学模式具有重要意义.

1 A 大学食品科学与工程专业“大班授课小班研讨”教学模式的实施

食品科学与工程专业作为A 大学2015 年新办专业之一,师资力量相对薄弱,教师较年轻化,高级职称教师所占比例相对较低,考虑到该专业整体师资情况和课程性质,先后选取“食品保藏原理”和“食品营养与卫生学”两门课程作为“大班授课小班研讨”教学模式试点课程.

在该模式的实施过程中,课程总学时数不变,学时分配上,大班授课占总学时的三分之二,小班研讨占总学时的三分之一.在大班授课过程中,任课教师主要以讲授理论知识为主,并且由于授课学时缩减,针对每一模块教学内容,不能面面俱到讲解,主要是让学生把握重难点,起到导学的目的.同时,每堂课预留5 分钟时间,对小班研讨的教学内容、研讨方式、文献研读、作业布置等进行提前安排,在布置相关内容的过程中,题目的布置既要体现专业性,同时也要与日常生活相结合,引起学生兴趣.在小班研讨过程中,将大班民汉学生混合编排成讨论小组,人数控制在20~25 人,每5 名学生分为一组,组员相对固定,通过组建学习小组,使学生学会与他人沟通、配合,培养团队协作意识从而完成学习任务.在具体的研讨过程中,主要采取学生讲解、相互提问和小组讨论等方式开展学习,在这个过程中,老师根据小组整体表现和每名学生的具体表现对每位同学进行评分,并通过这种方式督促每位学生课下认真准备.教师在此过程中要抓住适当时机进行点评并加以引导,以增强学生对知识的理解和应用能力.

2 学生对“大班授课小班研讨”教学模式的评价

为了了解学生对目前所开展的“大班授课小班研讨”教学模式的评价,采用调查问卷的方式对食品科学与工程专业参与“大班授课小班研讨”教学模式的两个班学生进行调研.本次调查以纸质问卷形式开展,发放问卷64 份,回收问卷64 份,回收率100%.调查问卷分别从“大班授课小班研讨”教学模式开展形式、学习效果和存在问题三个方面进行调查,结果分析如下.

2.1 学生对“大班授课小班研讨”教学模式课堂组织形式的评价

为了了解学生对已开设的“大班授课小班研讨”教学模式课堂组织形式的意见,以便今后更好的开展教学,调查问卷主要从该模式的座位排列方式、分组方式、分组讨论人数、课题内容选定方式、授课形式、学生参与教学程度、教学效果影响因素、成绩评定方式等方面进行,调查结果如表1 所示.

小班研讨的外在组织形式主要通过座位排列方式、分组方式、分组讨论人数三个方面构成.从表1 统计结果可知,在小班研讨教学座位排列方式上,78.1%的同学希望采用圆桌式讨论,这样更方便学生探讨交流,从交流过程中增加对知识的理解和融会贯通.在分组方式上,学生更倾向于自己组队,所占比例为64.1%,自己选择合作伙伴,有利于团队成员之间的相互沟通,从而提高学习的配合度和默契度.在分组讨论最佳人数安排上,75%的人选择4~6 人,成员人数太少,每个人承担任务过多,无形中增加学生压力,可能会挫伤学生学习积极性;成员人数过多,部分学生会产生依赖性和搭便车意识,从而影响小班研讨教学效果.

小班研讨具体教学过程主要通过授课形式、课题内容选定方式、学生参与教学程度三个方面体现.从表1 统计结果可知,相较于小组代表课堂讲授,更多同学倾向于所有人员分内容讲授,所占比例为56.3%.所有人员分内容讲授,每个人都有上讲台锻炼的机会,一方面可以提高学生的语言组织能力、表达能力及对知识的理解能力;另一方面也可以锻炼学生的胆量,提高随机应变能力.在课程内容选定方式上,以课程为基础,学生自拟感兴趣的题目由教师审定,所占比例为48.4%;由老师拟定相应题目,所占比例为37.5%;老师拟定课外延伸知识点题目,所占比例为14.1%.在学生参与教学程度方面,70.3%的学生选择学生为主导、老师指导并负责回答问题和纠错;29.7%的学生选择学生少部分参与、但以老师为主导.统计结果进一步说明,大部分学生愿意参与到小班研讨教学过程中,并且发挥自己的主观能动性,成为教学的主体.

在教学效果影响因素和成绩评定方式方面,53.1%的学生认为课前准备是小班研讨教学效果最主要的影响因素,37.5%的学生认为是课堂上学生与老师的互动.这说明要想充分发挥小班研讨教学的优势,成功地将传统的以“单向知识传导”模式向“双向互动学习”模式转变,学生的自主学习和教师的引导互动缺一不可.在小班研讨教学成绩评定方式上,大部分同学认为老师的评定更客观公正,因此,51.1%的同学选择根据小班研讨课堂表现由老师打分,31.3%的同学选择根据小班研讨表现由其他组成员打分.

表1 学生对“大班授课小班研讨”教学模式课堂组织形式的评价

2.2 学生对“大班授课小班研讨”教学模式学习效果的评价

对于“大班授课小班研讨”教学模式学习效果的评价,主要通过是否能提高学生主观能动性、是否有利于学生对知识的掌握和提高学生的综合能力等方面来体现.统计结果如表2 所示.从表2 可看出,有56.3%的学生认为“大班授课小班研讨”教学模式可明显提高学生主观能动性,62.5%的学生认为该模式明显有利于学生对知识的掌握,有55.8%的学生认为该模式可显著提高学生的综合能力.这是因为在小班研讨过程中,小组成员每人都有明确分工,要配合小组其他成员共同完成任务就必须提高自己查阅资料能力、分析和归纳问题能力以及对知识的灵活运用能力,这无形中就提高了学生各方面的能力.但也有极少数同学认为该模式对学习提高无效果,这可能是由于部分学生学习积极性差,存在搭便车现象.

表2 学生对“大班授课小班研讨”教学模式学习效果的评价

2.3 学生对“大班授课小班研讨”教学模式存在问题的评价

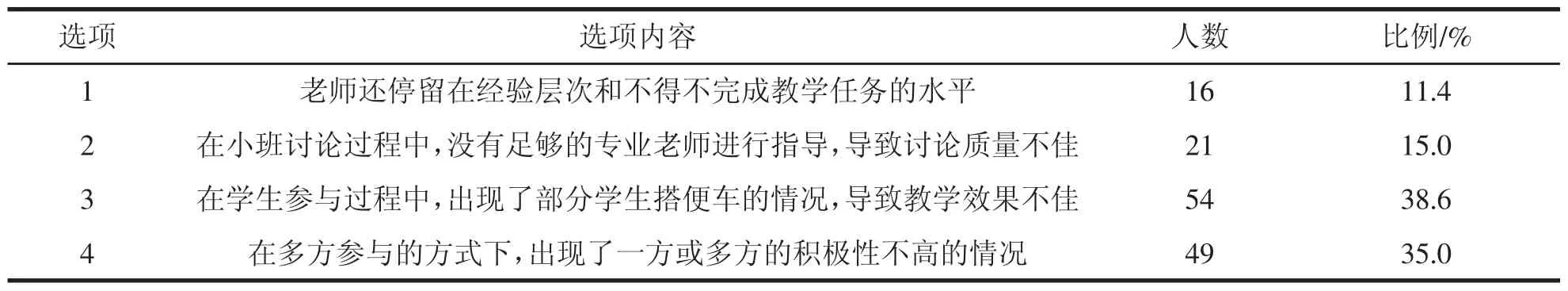

为了了解目前所开设的“大班授课小班研讨”教学模式存在的问题,在调查问卷“您认为目前“大班授课小班研讨”教学模式最大的阻力在于什么”回答中,56.3%的学生认为新的教学模式不被接受是最大的阻力,17.2%的学生认为新的教学模式转型困难,14%的学生认为是配套设施不完善,12.5%的学生认为师资力量不足.在对“您所参与的大班授课,小班研讨教学实施过程中,有什么样的困难”回答中,学生的选择结果如表3 所示.从表3 可知,在学生参与过程中,部分学生搭便车,或者积极性不高仍是教学存在的主要问题,说明如何采取合适的手段引导学生积极适应新的教学模式,充分发挥学生的主观能动性、提高学生的学习热情仍然是目前教师的主要任务之一.

表3 学生对“大班授课小班研讨”教学模式存在问题的评价

3 A大学食品科学与工程专业“大班授课小班研讨”模式的改进策略

针对目前学生对“大班授课小班研讨”教学模式的评价以及在教学过程中存在的问题,为了更好的提高该模式教学效果,应采取如下改进策略:

一是在组织形式上,可采取灵活方式,每组成员自愿组队,人数控制在5 人以内,课堂教学过程中采用圆桌式开展教学,便于学生交流讨论.

二是在师资搭配上,充分发挥食品科学与工程专业不同教师专业方向优势,采取主讲教师加辅助教师的方式,每次小班研讨过程中,至少保证有三位教师,充分为学生答疑解惑,并引导学生不断发现问题、分析问题、解决问题.

三是在具体教学过程中,以学生为主导,老师做引导,教学过程可采取多样式,比如学生课前预习、老师讲授知识后进行讨论的形式,或者学生在老师讲授教学内容基础上明确分工、自拟题目进行课堂讲授的形式,再或者由学生进行研讨式讲授形式.

四是在评价方式上,采取指导教师和学生共同评价的方式,不断完善评价内容、优化评价方式.对于学生小班研讨学习效果的评价,要纳入到教学的全过程,不但要注重学生对知识掌握的广度和深度,更要注重学生综合素质的提升,以促进学生全面发展.

4 结语

教学是高校的生命线[5],高校只有不断优化教学模式,才能适应当前高等教育发展的需要.食品科学与工程专业作为A 大学转型试点工科专业之一,“大班授课小班研讨”教学模式作为当今高校行之有效的教学方式,有利于促进食品科学与工程专业的转型发展,有助于学生在学习中理解知识、在分析讨论中掌握知识.食品科学与工程专业教师也会在实践中不断优化“大班授课小班研讨”教学模式,提高培养创新性本科人才的质量,真正做到“以本为本”[6].