“和魂洋才”崭新风格再瞩目

2020-07-28陈芸萱

陈芸萱

在第二次世界大战爆发前,巴黎被誉為“世界之都”。那里有着宜人的气候、美丽的建筑、富饶的经济与深厚的历史底蕴,文化艺术更是繁荣兴盛。塞纳河畔汇集了一批享誉世界的艺术大师,如毕加索、雅里、海明威、马蒂斯、萨蒂、德彪西、拉威尔等人,立体主义、抽象表现主义、野兽主义、超现实主义、印象主义……诸多现代艺术流派在此相互碰撞并生根发芽,世界各地前来求学的青年艺术家们络绎不绝。明治维新后的日本虽远在东洋,也派出了一大批艺术人才前来求学,其中包括钢琴家原智惠子、作曲家平尾贵四男、作曲家池内友次郎等。在他们中,最受欧美认可,同时也被认为战前日本在西方音乐领域成就最高的是作曲家大泽寿人。

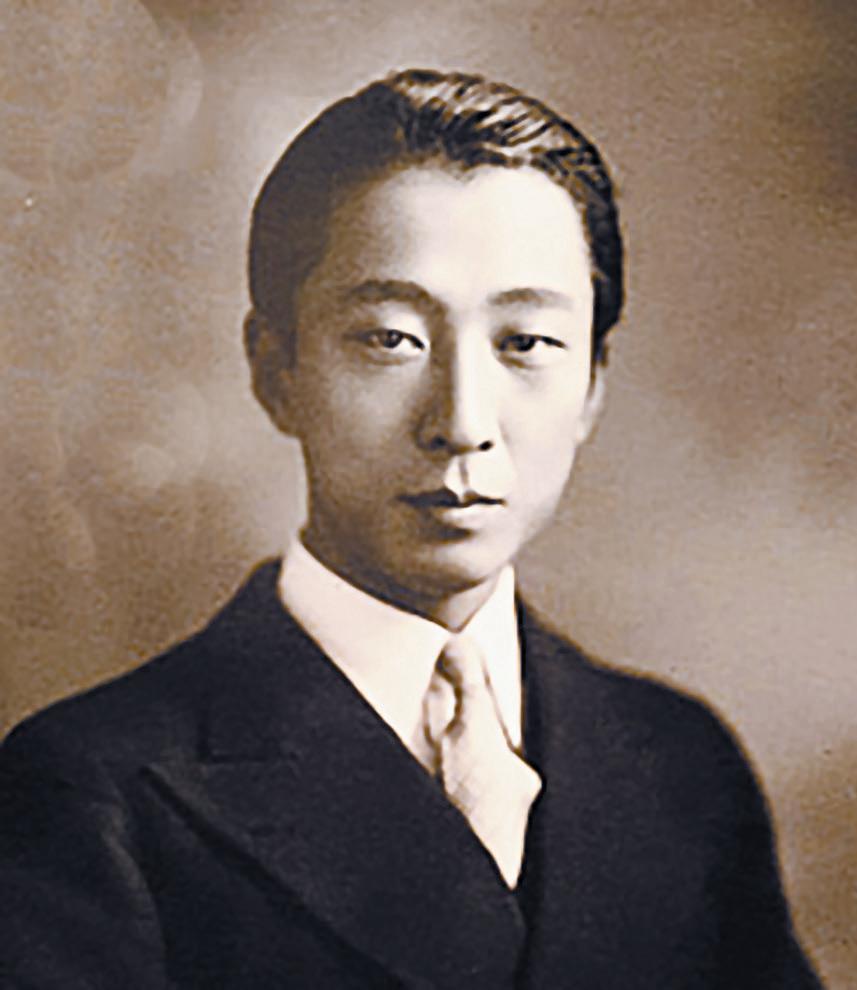

1907年8月1日,大泽寿人出生在日本神户的一个信奉基督教的富裕家庭。幼时的大泽寿人常常会跟着母亲去做礼拜,教堂中的管风琴与赞美诗是他最初的音乐启蒙,同时他还随母亲学习钢琴。自1920年起,大泽寿人开始接受专业的音乐教育。他跟随当时居住在神户的俄罗斯钢琴家柳丁(Lyutin)与西班牙钢琴家维拉韦德(Villaverde)学习钢琴,参加高中的教会合唱团,并为他们用钢琴与管风琴伴奏。三年后,他甚至成了该合唱团的指挥。虽然高中毕业后,大泽寿人进入关西学院大学主修经济学,但对这样一位“关西音乐新星”来说,却是有了一个能更积极地投身于音乐活动的平台:他在校外组织了“神户清唱剧社团”并担任乐队指挥,该社团出演了很多经典剧目及他自己尝试写作的作品。

1925年是大泽寿人音乐生涯的重要转折点,法国钢琴家吉尔-马尔切克斯(Henri GilMarchex)来日巡演,大泽寿人在关西学院的礼堂中首次听到德彪西与拉威尔等现代作曲家的作品,这一新颖的印象派的现代风格在大泽寿人心底留下了深刻印象,并激发了他对作曲的浓厚兴趣。于是五年后,他在东京音乐学校(现东京艺术大学)老师的推荐下,终于获得第一批前往波士顿学习作曲的机会。

波士顿有着培育“现代音乐”人才最好的土壤,无调性音乐大师阿诺德·勋伯格当时正任教于此,除勋伯格以外,还有塞欣斯(Roger Sessions)与康弗斯(Frederic Converse)等作曲家与音乐教育家云集。大泽寿人在波士顿学习了印象派、新古典主义、表现主义、十二音音乐、微分音、多调性等诸多现代音乐流派与作曲技法,也接触到爵士乐等流行元素,这些都成为他音乐创作中的重要素材。在波士顿学习的四年间,大泽寿人谱写了三十五部作品(包含未完成),共计一千余页乐谱,其中比较重要的有《第一交响曲》《E小调第一钢琴协奏曲》《为两个木管和弦乐队写作的小交响曲》,以及以“四分之一音”写作的《大提琴协奏曲》。他这一时期的创作都具有现代主义音乐的特征。他将拉威尔的新古典主义、勋伯格与巴托克的表现主义、米约的多调性及普罗科菲耶夫的无穷动式“托卡塔”糅合在一起,再混入日本民俗五声调式与民歌元素,形成他独特的音乐语言与崭新风格。

1934年,大泽寿人在波士顿获得了音乐学士的学位。同年夏天,他带着美国的介绍信继续前往欧洲求学。他在伦敦结识了苏格兰作曲家麦凯文爵士(Sir John Blackwood McEwen)与BBC交响乐团的创始人、指挥家鲍尔特爵士(Sir Adrian Boult)。随后,他移居艺术之都巴黎,并跟随女作曲家布朗热(Nadia Boulanger)与作曲大师杜卡(Paul Dukas)继续创作与学习。本期附赠的Naxos唱片就收录了他在这一时期写作的两部重要的管弦乐作品《第二交响曲》与《第二钢琴协奏曲》。这两部作品于1935年11月8日在巴黎嘉禾音乐厅首演并引起了极大轰动,音乐学家普鲁涅雷斯(Henry Prunières)亲笔撰写节目册并予以极高赞誉。

《第二交响曲》写于1934年的冬天,全曲共分为三个乐章。第一乐章是传统的奏鸣曲式,行板的引子首先是钢片琴奏出的分解和弦,随后加了弱音器的小提琴进入,奠定了整部作品神秘的基调。接下来是快板的呈示部,圆号奏出了戏谑性的第一主题,并在各声部间发展;第二主题由英国管吹出,这里运用了包含两个小三度的日本民俗调式“律音阶”——大泽寿人在跟随布朗热学习时常被提醒“不要忘记自己是一个日本人”,故而运用本民族调式语言写作俨然成为他音乐中重要的特征——第二主题发展得十分激烈,伴奏的节奏很独特。展开部开始的主角是木管与弦乐,随后小号吹出的忧郁旋律伴着定音鼓将音乐推向最高潮。小号回忆再现的第一主题为再现部与尾声拉开序幕,接下来是中提琴的第二主题。再现部整体而言比呈示部更具戏剧张力,临近尾声时能听到引子中的钢片琴及再回顾的所有主题。

第二乐章的结构安排十分独特,它由四个小乐章组成——两个咏叹调与两个托卡塔的交替,每个小乐章都有主奏乐器或主奏组。第一咏叹调是一个如歌的行板,抒情的旋律好像日本的传统民谣,却融入了一些西洋风情。第一托卡塔性格活泼,小提琴担任主奏乐器。第二咏叹调是一个华尔兹式的行板,其中有对第一咏叹调中小号的旋律再现的意图。第二托卡塔是一个快板,主题由中提琴、长笛、大提琴与英国管演绎。小军鼓的加入似乎引导着音乐走向爵士乐的风格,长笛首先奏出爵士动机,随后在各声部间发展。整个乐章容易让人联想到斯特拉文斯基与欣德米特的音乐。最后的乐章是随想曲,小军鼓的滚奏与弱音器小号夸张的旋律给人耳目一新之感,随后是双簧管与小提琴演奏的主题。这一乐章性格多变,经过一系列或热烈、或沉思的发展,音乐伴随着钢片琴敲击的钟声,在静谧中走入尾声。

大泽寿人非常喜欢以协奏曲的思維写作,他在《第二交响曲》中,常会将管弦乐队拆分成几个独立的部分,将之进行竞奏对比,故而其虽然名为“交响曲”,实则却具有乐队协奏曲的风格。次年春天,大泽寿人又写作了一部真正的协奏曲——《第二钢琴协奏曲》,这两部作品之间有一些相似。

《第二钢琴协奏曲》同大泽寿人在美国创作的许多其他作品一样,除了具有新古典主义、印象主义、表现主义等风格的综合,还融入了美国的爵士乐及日本传统的民间音乐。快板的第一乐章有三个主题,第一主题由低音单簧管、圆号与小号呈示,并由圆号反复;第二主题由钢琴呈示,冲动跳跃的节奏与八度跳进很容易让人联想到爵士乐的即兴演奏;随后的第三主题由第一主题派生而来,弦乐与铜管在钹的伴奏下呈示。第二乐章以钢琴独奏开始,旋律融合了古典、爵士与日本音乐风格,其后正式出现了基于民谣音阶(E—G—A—B—D)的主题,这一主题在各声部间变化发展,钢琴最后进行了总结性的再现与变奏。大泽寿人将第三乐章命名为“吉格”,但事实上仅是类似吉格舞曲的音乐。主题是带切分音的6/8拍,在小号与小提琴的呈示后,钢琴突然带入爵士风格,随后音乐不断发展,将各种旋律与元素融合在一起,让人感受到一些舞曲的韵味。最后音乐在华丽辉煌中走向尾声。

1935年,在这两部作品大获成功后,大泽寿人顶着“首次在巴黎上演自己作品的日本作曲家”的名号,兴冲冲地回到故国。他举办了两场归国音乐会,然而这种先锋的风格对当时保守的日本乐坛而言太过激进,观众听不懂他的音乐,甚至其随后写作的《第三钢琴协奏曲(神风)》遭军国主义政府批驳为“不够爱国”,他本人也因此受到了责难。于是他只得寻了一份在家乡神户女子音乐学院的教职,并零星地在广播与电台节目中放送一些新写作的歌谣。二战结束后,大泽寿人的音乐事业随着战后改革有了短暂复兴,他在ABC朝日放送与NHK日本放送协会制作了一些音乐节目,不仅作曲、指挥与编曲,而且要操持节目的企划与制片人的工作,此外还有电影配乐与舞台剧的音乐创作……这些繁重的工作压垮了他的健康,1953年10月28日,大泽寿人因过劳而突然病逝,年仅四十七岁。

大泽寿人的音乐随着他的去世而被人们遗忘,他短暂的一生像流星闪过,近千余部作曲或编曲的作品也遭到近半个世纪的埋没。直到新世纪后,这位二十世纪上半叶十分重要的日本作曲家才重新回到了人们的视野。这时的人们才惊奇地发现,历史的尘埃完全没有掩盖大泽寿人才华的熠熠光辉,他的作品以日本民族精神为根基,在形式上大量汲取了西方二十世纪现代音乐的诸多流派,形成“和魂洋才”的崭新风格,直到如今依然保持着令人惊叹的鲜活的生命力。

乐队与指挥

俄罗斯爱乐乐团

俄罗斯爱乐乐团(RPO)1992年由俄罗斯华裔音乐家左贞观创建,由八十名来自莫斯科各乐团(俄罗斯国家乐团与莫斯科爱乐乐团等)的顶尖音乐家组成。他们聚集在一起,参与巡演与录制唱片,获得了很高的赞誉。俄罗斯爱乐乐团与DG、Naxos等著名唱片公司合作录制了大量唱片,其中2006年在DG录制的肖斯塔科维奇获得“留声机奖”,2008年受到格莱美奖的提名。

德米特里·雅布隆斯基

德米特里·雅布隆斯基(Dmitry Yablonsky)是俄罗斯的大提琴家与指挥家。他出身莫斯科的音乐世家,母亲是俄罗斯著名的钢琴家欧萨娜·雅布隆斯卡亚(Oxana Yablonskaya)。他早年学习大提琴,后在耶鲁大学跟随穆勒学习指挥。他在2003年时担任俄罗斯爱乐乐团的音乐总监,此外也是莫斯科爱乐乐团的首席客座指挥,并与世界各地的许多乐团都有过合作。他分别以指挥家和独奏家的身份为Naxos录制了近百张唱片,演绎了许多诸如柴科夫斯基、肖斯塔科维奇、伊万诺夫、阿伦斯基等俄国大师的名作。